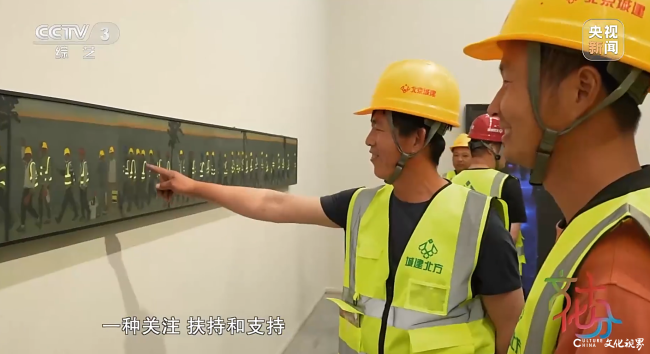

画家李传真近20年来致力于刻画劳动者这一主题。从老一代农民工到新农村留守老人与儿童,再到新生代产业工人,她以“真”为刃,凿刻时代年轮,用笔墨语言讲述着劳动者的真情故事。日前,“传·真:为劳动者立传——李传真作品展”在中国美术馆举办,44件绘画作品及多部珍贵影像资料呈现出他的创作历程。

《民工图》190×200cm纸本设色2007年

李传真出生于湖北江陵县三湖农场,记忆中是无垠的原野和起伏的泥土。童年为分担家计,常在棉花地、稻田劳作,插秧、剥谷、割猪草是生活常态。面对茫茫田野,她常感前路漫漫,但父亲乐观豁达,哼着小调。父亲爱好书画,常为村中老人画像、写春联,在乡里备受尊敬。父亲的坚韧与艺术才能潜移默化地影响了她。

进城后,父亲期望她考大学。然而高二时,一位背着画架走过的男生点燃了她心中对绘画的向往。在培训班,她起初毫无信心,但第一张色彩习作意外获得老师盛赞“色彩感觉好”“有天分”。这份鼓励对她至关重要,最终也说服了起初认为“画画没出息”的父亲。

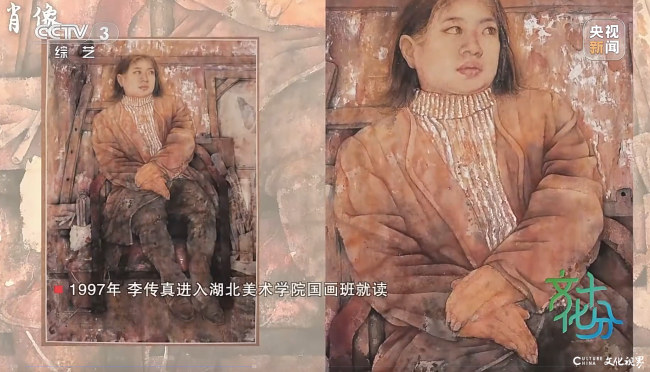

黄冈师专毕业后,李传真在仙桃师范执教七年。这七年是她绘画基本功最扎实的时期,广泛涉猎了石膏、静物、人像、人体、设计、透视、解剖等课程,练就了自学能力和敏锐眼光。从油画转向国画是她最艰难的时期,一度对国画的精微刻画感到困惑。她通过紧跟优秀学生“一笔一画”模仿,突破障碍,画技突飞猛进,最终破格考入湖北美院研究生。她认为,每一步成功都源于大胆突破。凭借作品《远方》获铜奖,她顺利留校任教。

一次装修房屋的契机,她与路边“马路工人”交谈,意外发现其中一人竟是故乡的小学同学。他们是90年代第一代进城务工的农民。这份源自故土的情感连接,让她找到了苦苦追寻的创作主题——刻画农民工群体。她决心用画笔记录他们的存在和生活艰辛,如同树立一座“纪念碑”。创作农民工题材不仅契合她的情感诉求,仿佛也在描绘自己的童年与奋斗历程,同时在技术上实现了她多年来追求的解剖结构与人物神态的完美融合。

让我们一起来听李传真的故事......

(视频来源:央视新闻)

画家简介

李传真,中国艺术研究院国画院副院长,一级美术师, 博士生导师,中国美术家协会理事,中国美协国家重大题材美术创作艺委会委员,中国工笔画学会人物画艺委会主任,中国女画家协会副会长。主要从事以农民工为题材的现实主义工笔人物画创作,作品《工棚》曾获“十一届全国美展银奖,《工棚·家》获十二届全国美展提名奖;《工棚》、《在路上》获第三、四届全国青年美展优秀奖;《民工图》第三届全国中国画作品展优秀奖;《守望》获2007中国百家金陵画展金奖等全国性奖项 ,近期承接6项国家重大题材美术创作项目。