中华网山东报道 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这段可歌可泣的历史,承载着中华民族不屈的抗争精神。为更好传承红色基因,礼赞英雄精神,文化视界网&中华网山东共同推出“致敬!老兵——抗战印记”网络主题宣传活动。书画艺术历来是传承文化与价值观的重要媒介,本次活动突破传统形式,创造性融合书画艺术与AI技术,结合动态化书画等创新形式,让静态画作“跃然屏上”,并邀请多位著名画家,讲述红色艺术作品背后的动人故事,激励今人铭记历史、珍视和平。让英雄的事迹永不褪色,让历史的回响永续传承。

——编者按

8月28日,本网独家专访了艺术家李济民教授。作为在人物画领域深耕多年、造诣深厚的创作者,李教授在抗战题材作品的创作中,始终以英雄人物刻画为核心,致力于通过笔墨还原历史记忆、传递英雄精神。

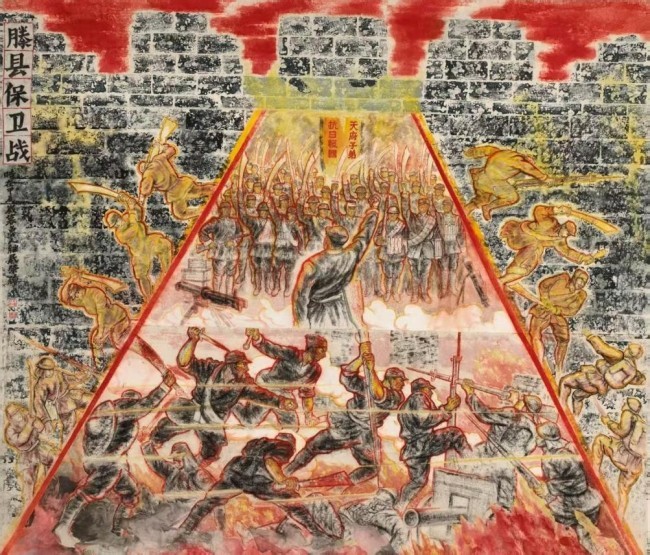

一踏入李教授的画室,一幅《台儿庄战役-滕县保卫战》的创作草图便赫然悬挂于墙面——斑驳的线条间,战役的凝重与英雄的坚毅已初见雏形,让人未及细赏便心生肃然敬意。谈及这幅作品,李教授缓缓走近画作,将背后一段段鲜为人知却感人至深的英雄故事娓娓道来,每一个细节都饱含着对先烈的缅怀与敬仰。

滕县保卫战:铁血铸就的历史丰碑

作为台儿庄战役的“生死前哨”,滕县保卫战的惨烈程度堪称抗战初期的“血肉磨坊”。1938年3月,日军矶谷师团以十余倍于我的兵力、数十门重炮及战机,对滕县展开毁灭性轰击。城墙在炮火中化为断壁残垣,城内房屋半数焚毁,守城的第122师将士仅持简陋武器,在焦土上与敌逐街逐巷拼杀——白刃战染红街巷,伤员拉响手榴弹与敌同归于尽,全师5000余官兵最终仅存数百人,师长王铭章壮烈殉国,鲜血浸透了滕县每一寸土地。这场以弱抗强的血战,成功阻滞日军南下锋芒达四昼夜,为李宗仁部调集兵力、布防台儿庄争取了宝贵时间,直接奠定了台儿庄大捷的基础。更以“宁为玉碎,不为瓦全”的战魂,打破了日军“不可战胜”的神话,成为激励全国军民抗战的精神坐标。

《台儿庄战役一滕县保卫战》230cmX210cm

李济民教授祖籍滕州,对于五零后、六零后这代人来说,这段历史始终难以忘怀,这与他们父辈的经历密不可分。他的父亲在1945年参军,曾跟随当时的部队从微山湖突围,这是他人生中深刻的印记。也正因如此,无论是从家庭传承的记忆里,还是身处的集体文化环境中,都注定了他与这段历史紧紧相连,无法轻易释怀。

透过李济民教授的作品,我们总能感受到一份恳切的警醒——那段浸透着鲜血与泪水的历史记忆,容不得丝毫遗忘;而对和平的珍视,更应根植于对过往的铭记之中。

解构式创作:用巧思解构英雄群像

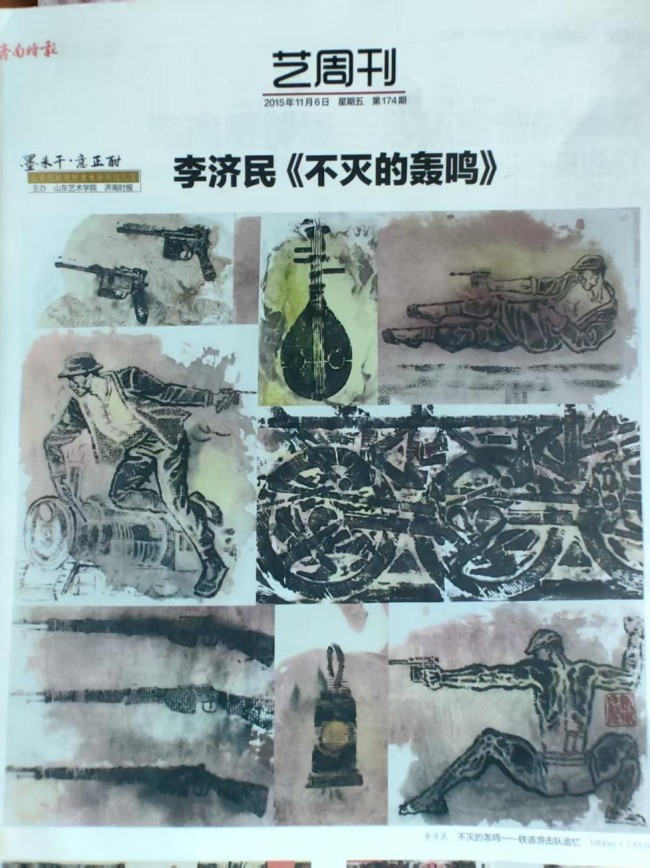

李济民教授的创作采用了区别于一般历史题材的全景式构图——就像《铁道游击队》《不灭的轰鸣》那样,均未选择传统全景视角,而是引入了“设计解构”的思路。他在创作中融入诸多现代设计语言,将原本散落的全景画面元素拆解后重新构建在同一画面中,呈现出类似电影蒙太奇的效果,通过元素的罗列与重组传递信息。无论是《铁道游击队》里战士们持枪冲锋的局部动态,还是《不灭的轰鸣》中列车与战火交织的碎片场景,经他拆解重组后,既保留了历史场景的真实质感,又让画面充满现代艺术的韵律感。

事实上,历史从来都需要站在当下的立场去解读,每个画家对那段过往的理解,本质上都带着自己的视角与立场,李济民教授亦不例外。而创作手法,恰恰是承载这份解读的关键。因此,李济民教授始终采用解构式表达:打破焦点透视的束缚,跳出线性叙事的框架,以构成主义的方式重组画面。这种独特的手法,也让他的作品在历史题材的呈现中显得格外突出。观者无需在繁杂的全景画面中费力寻找重点,只需通过他精心重组的元素,就能快速捕捉到历史场景的核心情绪与关键信息,仿佛能瞬间穿越时空,触摸到那段岁月的温度与力量。

借助这种手法,画面的核心表达被清晰放大,冗余元素得到凝练,使得重点不再被分散,最终以更具张力的呈现方式直击人心,唤起强烈的情感共鸣。当人们凝视他的作品时,不仅能感受到历史的厚重,更能被其中蕴含的精神力量所打动,这种打动并非来自传统全景构图的宏大叙事,而是源于解构重组后,每一个画面元素所释放出的、直击心灵的细节冲击力,让历史记忆在现代艺术语言的诠释下,焕发出全新的感染力与生命力。

承历史记忆:凭作品定格不朽荣光

创作这类历史题材作品,往往需要投入半年甚至一两年的时间,如此高昂的时间成本,若没有深沉的情怀支撑,根本难以坚持。李济民教授便是鲜活例证,为了精准呈现《铁道游击队》《不灭的轰鸣》等作品中的历史场景,他沉下心来系统性钻研史料,为一个细节踏实地奔波:不仅广泛收集文献资料,反复走访历史事件亲历者及相关研究者,还多次前往博物馆,亲手触摸文物、考证历史细节——这每一步都倾注了他的耐心与热忱,而这份坚持的内核,正是他心中浓厚的家国情怀。

我们生活的当下,无疑是一个幸运且伟大的时代。中国早已结束了曾经的苦难岁月,迈入了蓬勃发展的新阶段。但即便如此,我们也绝不能像有些古老文明那样遗忘历史。从古代开始,每一个朝代、每一位有作为的帝王,登基后首要之事便是修史编书——从《史记》奠定正史根基,到《永乐大典》《四库全书》汇聚千年典籍,这种记录历史、传承文明的传统从未中断。李济民教授说,他深刻领悟这份传统的重量,他深知自己的创作不仅是艺术表达,更是对历史传承的责任担当,这份对历史的敬畏与珍视,与中华民族血脉中的文化基因深深契合,也让他始终坚守“不忘本”的创作初心。

站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史节点上,李济民教授的话语掷地有声:“我们宣扬历史、表现战争,从不是为了鼓动冲突、提倡对抗,而是要以过往为镜,向后代、向每一个人传递深切告诫——和平从不是凭空而来的馈赠,它是无数生命用鲜血换来的珍宝,是历经苦难才筑牢的基石。”这份对历史的敬畏、对和平的珍视,既是他笔下作品的精神内核,更成为跨越时空的警醒:唯有铭记战争的伤痛,方能永远守护当下的安宁,让和平的种子在代代人心中生根发芽。

来源/中华网山东作者/董硕

摄像、摄影/王鑫 李建龙

转载请后台获取授权

画家简介

李济民,山东艺术学院教授、硕士研究生导师,中国美术家协会综合材料绘画艺委会委员,山东省美协理事,山东省综合材料绘画艺委会副主任。第十三届、十四届全国美展、宁波双年展综合材料绘画评委,教育部学科评审专家。

1983年,《微山湖畔》获首届山东青年美展银奖;1990年,《绝响》获“黑陶杯”山东省连环画展金奖;1992年,《秋祭》获“中国连环画全国十佳奖”,并发表于《中国连环画》92年第5期;1994年,《秋祭》入选第八届全国美展;1995年,《铁道游击队》(合作)获纪念抗日战争和世界反法西斯战争胜利五十周年全国美展银奖,同年获山东省美展一等奖;1999年,《召唤》获迎澳门回归中国画全国大展优秀奖;2001年,《江山多娇》入选建党八十周年全国美展,山东省同名省展特等奖;2002年,《喜玛拉雅》获“纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美术作品展览”金奖;2004年,《香巴拉并不遥远》入选第十届全国美展、山东省展一等奖;2013年,《澎湃》入选中国艺术节综合材料大展;2013年,《微山湖渔歌》入选中国艺术节中国画大展;2014年,《城之呼吸》(综合材料)入选十二届全国美展;2016年,《李成》《李清照》入选首届齐鲁画派作品大展;2020年,《鸿蒙·万物生》受邀入选中国美术家协会综合材料绘画艺委会成立十周年大展;2023年6月4日,举办“汲古通今——李济民绘画教学研究展”;2024年3月20日至5月16日,在临淄齐文化博物馆举办“纪念李清照诞辰940周年——李济民中国水墨艺术展”。