山东

它自砚中醒来,带着古老森林的记忆与溪流的絮语,在粗暴的麻宣上蔓延开来。游走自然与笔墨间,不是征服,而是探询,如初民第一次以手抚过粗糙的岩壁,感应着天地间无声的律动。这不是描摹,这是一场持续的对话,一次墨、水、纸与心念的共谋。当代水墨,早非隔岸观火的静观,它撕开了那层礼貌的、名为“审美”的薄纱。

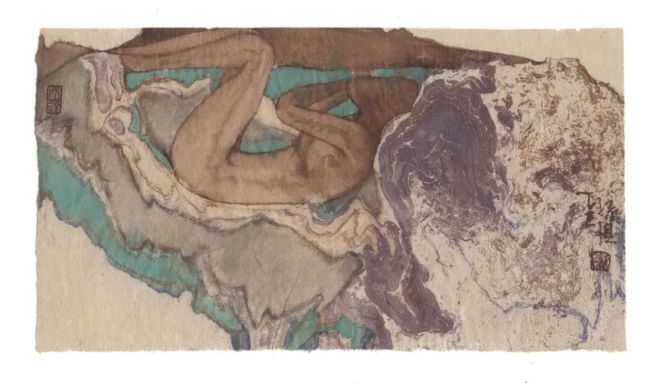

《觉是》

于是,奔赴自然带一只笔,它从笔尖奔涌而入,是力量,而非图式。那山石的皴擦,非为状山石之形,而是收纳了山石崩裂的伟力与沉默;体悟与冲撞之间,纵而捕捉了风穿过间隙时那一瞬的吐纳。水墨的黑与白,是无尽之色,是昼与夜的呼吸,是创世之前的混沌与创世之后的清明同时呈现。作画者在此间,非主宰,乃一媒介,一如大地,承受雨露,亦孕育笔墨。他让自然透过自身的臂腕与喘息,重新发现它自身粗粝而精妙的纹理。

《婉啼》

而人,这宇宙间最精妙的造物,亦在这洪流中褪去了僵硬的客体之壳。它不再是被观看的、被临摹的皮囊。水墨滴落、渗透、晕散,其轨迹一如血脉在皮下蜿蜒,那笔下的形体,或许是一个扭动的脊背,或许是一段交织的肢体,墨色浓淡处,是肌肉的起伏,是光影的流连,更是情绪与欲望的倾泻。它是山水,是自然地貌在人身上的微观呈现:脊柱为峰峦,呼吸如潮汐,皮肤的温热是大地深处的余温。在这里,内与外、我与世界的那层隔膜被墨汁彻底晕破,二者在纸面上达成一种疼痛而又欢愉的共生。

《幻吁》