他早年研习工科,却始终未曾放下笔墨,最终以艺术为志业,走出了一条融贯中西的独特道路;他首创“新宋式”绘画风格,将宋代院体画的精工与文人画的写意相结合,更以自主研发的矿物颜料“曹俊蓝”惊艳国际画坛;他的作品曾获卢浮宫国际美术展金奖,被新西兰国会正式收藏,并随中国嫦娥五号飞入太空。

他是曹俊,曾被联合国誉为“影响世界的华人艺术家”。

“中国艺术家要勇敢地走出去”,这是曹俊常常提到的,以现代语言诠释中华传统美学,拿着画笔走到世界各国的大学里,走到西方人的教科书、博物馆里,曹俊认为这才是让世界真正了解中国文化艺术最好的方式。

我的艺术创作之根,深深地扎在中华文化丰厚的沃土上

“我的家乡是江苏泰州,小时候我家离溱湖不远,每到夏天,水面上全是荷花,让人心旷神怡。”曹俊的声音里,还带着那份水乡特有的温柔。正是这片湖光荷影,成了他日后艺术创作中最深沉的情感底色。

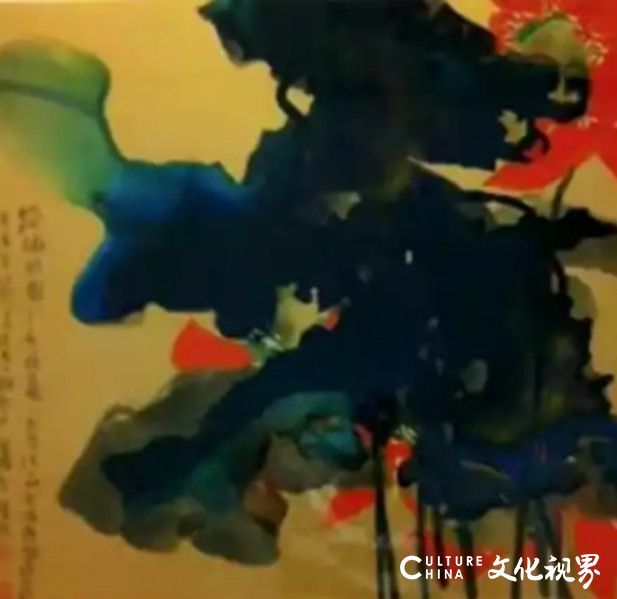

泼彩作品《荷语凝香》被新西兰国会收藏并陈列

在绘画这条路上,曹俊是半路出家。1966年,曹俊出生于江苏泰州一个普通家庭。父亲是教师,家中收藏了不少名家字帖。从小,他就喜欢拿着毛笔涂涂画画,渐渐对书法入了迷。

但是在大学报考时,为了不违拗父亲的心愿,曹俊考入了山东矿业学院,读的是采矿工程。“大学里我学到了两门‘专业’,”曹俊笑着说,“一是地质矿物,二是遥感地质——站在天上看地球,那种俯瞰的视角,让我对山水有了全新的理解。”他从未觉得理科与艺术相悖,反而这种跨界的经历,为他日后创作注入了更广阔的视野。

毕业后,他被分配到泰山风景区工作。很多人都好奇,一个学采矿的怎么去了文化单位?他却说:“泰山石是贡品,我去那儿,也算专业对口。”笑谈之间,是他对命运的从容接纳。在泰山,他无数次登上石阶,观摩两千多处石刻,用大毛笔蘸水在寒风中练字。

这段经历塑造了他,却也仿佛一堵墙挡在他面前,于是他决定“走出去”。

中国文化十分伟大,我是中国文化的受益者

陈伟生教授给曹俊讲艺用解剖学