新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

在当代书法篆刻领域,徐涛的作品像一条串起古今的丝线,一头系着千年碑帖和金石的厚重底蕴,另一头又能在笔墨与造型的交织里,绽出属于当下的鲜活气息。他从不是把传统当“老古董”供着,而是踩着传统的基石,去琢磨“书法篆刻今天该是什么样子”,让这门古老的艺术在当下依然能打动人。

篆书

52cm/35cm

纸本

看他的篆隶创作,“碑刻的厚重”与“笔墨的灵动”是天然融在一起的。写篆书时,线条带着金文的扎实感,却又绝不死板,墨色浓淡变化间,枯笔像秋风里的树枝般苍劲,润笔又如春雨落纸般鲜活,让本显“冷硬”的篆字线条有了呼吸的节奏。隶书创作也是如此,从古代碑帖里寻到根基,又突破了刻板印象:字的结构时而收紧、时而舒展,偏旁部首的搭配看似随意,实则处处协调,仿佛能亲眼看见他运笔时,笔锋在纸上快慢交替、轻重转换的模样——既有古碑被岁月磨出的苍茫感,又透着文人书写时的雅致味道。

隶书

36cm/45cm/49(局部)

纸本

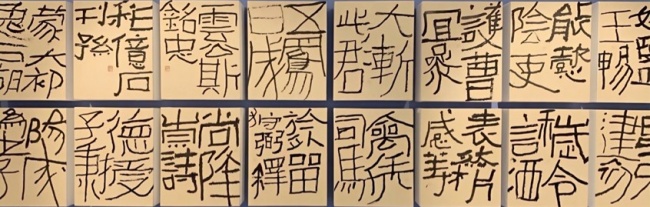

从篆隶转向篆刻,徐涛把这“方寸小天地”也经营得有滋有味。那些小小的印章,古玺的奇趣、汉印的方正、肖形印的活泼,他都能信手拈来。因为对古文字学钻研极深,印章上的字既合传统规矩,又能在字形结构上玩出新意。更妙的是,他刻章时不把“刀”只当工具使,反倒当成“毛笔”来用,刀在石头上留下的痕迹,还带有有毛笔写字的韵律感,这就让篆刻跳出了“工艺活儿”的范畴,成了真正的艺术创作:小小一方印里,既有商周青铜铭文的古拙劲儿,又藏着当代艺术对形式、空间的思考,实实在在做到了“书法与篆刻互相滋养”。

徐老涛印稿