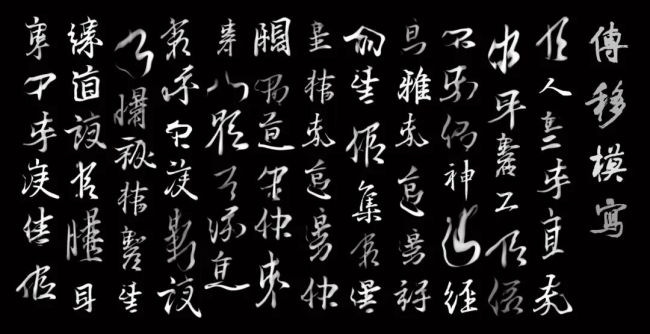

李世奇 人工神经雅集静帧2数字影像尺寸可变2024

在数字作品《桃幻》的创作实践中,笔者与限像工作室合作,基于算法编程对桃树落英意象进行动态化生成。通过不可预测的色相流变机制,作品重构了传统水墨特有的逃逸性美学。其独特性在于:首先,解构中国画笔墨的材质特性(如宣纸渗透、墨韵层次)与气韵表达范式,将之转化为生成算法的逻辑基础;其次,在数字影像中保留水墨“松、糯、毛”等物质质感的同时,实现物理媒介无法达成的时空延展。创作过程中,算法系统驱动视觉形态的自主演化,并通过音频参数实时映射构建视听通感结构。最终作品以时序性叙事解构传统卷轴空间,在数字场域中建构出水墨诗性维度——这不仅是对水墨本体论的技术转译,更通过“可控的偶然性”机制实现了对技术理性的美学超越。

丘挺、限像工作室桃幻静帧1数字生成影像2022

三、人—机协同视角下的艺术生态

人工智能作为具备自主创造力的异质性智能体,在深度参与艺术的趋势下,它基于算法涌动的视觉生成能力虽能突破人类技法的物理局限,却因缺失具身化的自然体认与历史文心的微妙沉淀,越来越多的艺术教育者意识到仅教授AI工具的使用是不够的,如何使学生拥有“批判性算法素养”成为教育反技术路径的关键。例如,加州艺术学院新增课程“技术图像批判”(Critical Images of Computation),引导学生使用Midjourney、Runway等工具进行绘画实验,更要求他们分析AI生成图像的训练语料、算法偏见、模型框架,从而理解“视觉如何被建构”。英国伦敦大学金史密斯学院数字艺术专业则采用“双通路教学法”,一方面教授AI工具操作,另一方面鼓励学生进行手工拼贴、素描与速写,以保持对身体性的敏感与实践深度的训练。

笔者认为,当AI以加速度渗透艺术时,绘画的未来并不在于与技术争高低,而在于是否能在技术的阴影下重建自己的语言。绘画不是技术的影子,而是其反射面。正如维拉利奥所言:“我们不是被图像统治,而是忘了自己也能创造图像。”〔1〕在这一层面上,反技术路径并不是“反对技术”,而是反对“技术决定一切”。它是一种美学的异议,也是一种文化的抵抗。随着生成式人工智能从工具阶段迈向“类主体”角色,艺术生态已开启了“人—技”协同结构的新图景。传统的人类中心主义美学和“工具性理性”正逐步失效,而以协同共创、感知融合与伦理重构为导向的艺术生态系统正在生成,这一生态重建不是“去技术化”,而是“去中心化”。

“人”是艺术经验与文化判断的基础主体。在强调算法逻辑的今天,艺术更应回归“感性智能”的训练,强化创作者对身体经验、媒介属性与图式传统的理解与锤炼。笔墨之美不仅是技法,更是关于时间、肌理与宇宙观的哲学表达。当算法将图像转化为符号集合,人的主体性需通过对媒介深度感知来重塑。AI不再仅仅是对文本提示的响应工具,其参与不是单向度的“使用”,而是成为创作中的主动感知因子,一种文化语境中生成的“理解路径”。当艺术家引入AI生成时,通过对风格、情绪、结构等多维向量的重构,与自身经验进行实时耦合,通过界面选择、语义纠偏、图式干预等方式将“工具”转化为“语言”。人工智能提供异质性的认知视角,人类则承担情感诠释与文化语境锚定的功能,二者共同催生复合型美学语言。例如,艺术家需引导算法理解“留白”不仅是物理空间的空缺,而是宗白华所言“无画处皆成妙境”的空间呼吸感;阐释“骨法用笔”非单纯线条轮廓,更是笔力透纸所承载的生命力度与时间轨迹。这需要艺术家将抽象的美学概念拆解为算法可处理的视觉元素和关系参数,并通过生成迭代持续校准。这个过程充满挑战,但也正是在这种艰难的“深读”中,传统美学的精粹获得了在数字语境下被重新阐释和激活的可能。

RE睿·国际创意馆内的数字圆明园投影展示2022图片由《新京报》提供摄影/王嘉宁