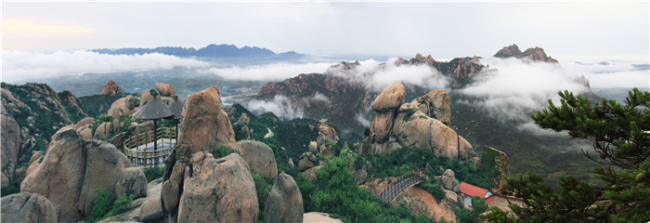

五莲山与九仙山,雄踞于山东省日照市五莲县境内,两山对峙,气象相连,犹如一颗遗落于鲁东南山水之间的明珠,虽藏深闺而难掩其惊世之美。著名山水画家张宝珠,偶然至此写生,竟为之震撼——这位八旬画翁,曾攀泰山八十次、登黄山数十次,足迹遍及三山五岳,可谓览尽天下奇崛,却仍如发现新大陆般慨叹:“九仙山之景,可与黄山、泰山相媲美!”欣喜之余,他不辞年高,不畏酷暑,深入幽谷密林,倾情写生,终得册页四卷,尽收二山灵韵。其间,他不仅捕捉山岚云影、奇松怪石,更访当地名士,奖掖后学。五莲本土画家迟昭方,便是在这般机缘下与张宝珠相识。二人语投意合,遂成知音。迟昭方,堪称当代隐士。早年闯荡京华,中年悟透浮名,返归乡野,终日徜徉于五莲山水之间,与之呼吸与共、草木相知。迟昭方以真情为笔、实意为墨,就张宝珠写生之作撰文评述,引读者共入此境,神游一方天地、得窥山水真颜。

——编者按

请横屏欣赏

张宝珠先生五莲九仙山写生长卷四册

五莲山和九仙山毗邻,皆为齐鲁名山,人文历史丰厚,奇峰怪石遍布,流水潺潺,风光旖旎,宛若仙境,北宋熙宁年间苏轼知密州时曾赞曰“奇秀不减雁荡”;明万历年间状元、帝师翁正春叹为“群峰竞秀,万壑争流,真齐鲁间最胜地也”;著名明代遗民、仙山文士张侗评点“岱以崇隆显,崂以幽官显,五莲以峭削显”。

五莲山、九仙山地处泰沂山脉和崂山山脉结合部,山石结构肌理丰富,是写生的理想之地,倍受青睐,一年四季来这里写生的画家络绎不绝。

得知张宝珠先生一行将至,我特地驱车前往相见。初晤即如故人,言谈甚欢。先生言语平和,气度温厚,尤其那份对自然的深爱和对艺术不懈探索的精神,令我深受触动。他看了我带来的写生小品,不吝称赞,并对我勉励有加,同时对五莲山、九仙山的自然景致也赞叹不已。我平素作画之余,亦痴迷于收藏日照、五莲、诸城、莒县等地明清乡贤手泽,积年累月,所聚渐丰,遂设一展馆,供同道交流品鉴。为深入理解五莲人文历史,张宝珠先生专程前来参观,细细品鉴古代乡贤墨迹与手稿,尤其对几方刻有先人铭文的古砚爱不释手。由此可见,他不仅是一位德高望重的写意大师,更是一位涵养深厚的文人学者。

张宝珠在五莲九仙山写生

记得梅墨生先生曾说:“写生者,写万物之生机生意也。”

张宝珠先生写生,重在笔墨气息与意境的把握,而不在地貌之态。触景生情,笔笔生发,充满了无限生机。我觉得山水写生无非有两个目的:一曰搜尽奇峰,积累素材,记录山川草木之形表;二曰通过观察,重塑自然,从中发现并提炼自己的艺术语言,寻找“自我”,发现心中“丘壑”。

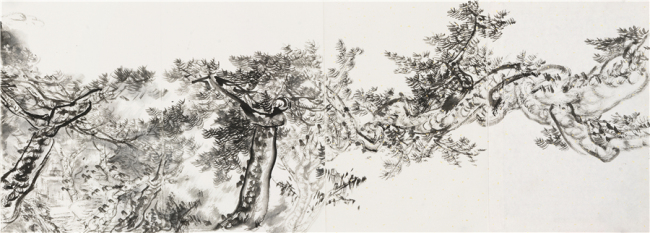

张宝珠五莲九仙山写生长卷局部图

八十高龄的张宝珠先生身体健硕,精神饱满,不畏酷暑,徒步深山,共斩获长图四卷,分别是:《探寻五莲山深处》、《五莲(九仙)山大峡谷》、《九仙山揽胜》、《九仙山写生》等。画中所含景点包括:望海峰、光明寺、大悲峰、弥勒顶、情侣峰、山盟阁、同心亭、八戒石、积霖谷、扶云峡、艮仙门、月潭、玲珑塔、杰门、元潭、雪练飞瀑、束练峰、靴石山庄、抱犊峰、天书顶、苍傲岭、笔架峰、白鹤楼、天门沟等。

张宝珠五莲九仙山写生长卷局部图

张宝珠先生这批写生长卷,大山堂堂,古松曲张,笔墨潇洒,神采飞扬。其逸笔草草而不失法度之方圆,云山茫茫而不掩入微之妙境。无论是艺术性还是学术性都达到了一个崭新的高度,呈现出一个“可游可居”的唯美世界。

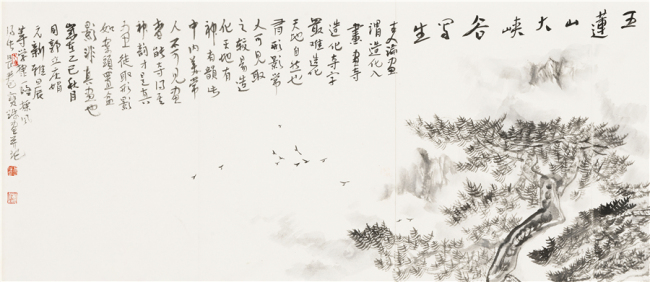

张宝珠五莲九仙山写生长卷局部图

尤其是宝珠先生在长卷上的题跋,让我这个学画的人看了受益良多。比如,在《探寻五莲山深处得此印象》长卷中跋文处,先生题道:“初以古人为师,后以造化为师。能随地生情,因情生景,变化在心,造化在手,取荒率之景,以写吾苍茫之思。着力在笔尖,用力在毫末,于苍莽横逸中,贵有神闲气静之致。”想必先生在五莲山中“随地生情,因情生景”,才画出如此灵动的山水气象吧。

再如,在《五莲(九仙)山大峡谷》写生长卷中,先生引黄宾虹论画句曰:“古人论画谓‘造化入画,画夺造化’,‘夺’字最难。造化天地自然也,有形影常人可见,取之较易;造化有神有韵,此中内美,常人不可见。画者能夺得其神韵,才是真画,徒取形影如案头置盆景,非真画也。”我终日徜徉于九仙山中,对大峡谷再熟悉不过。以我之见,张宝珠先生这批写生作品,确已夺得山岳神韵——不止夺山之韵,更夺观者之魂。

先生之作,何以能臻此境?源于其长期写生中对自然的深刻体悟。张宝珠先生曾言:“我去写生,精力从来不用在抓造型上。光抓造型是不行的,造型谁不会抓。你只有抓它的精神,抓它的神韵,才能把画画活,才能得大自然之气。”他认为,作为一个真正的艺术家,在达到一定境界后,创作的时候就不用速写稿了。“我很多作品都没用速写稿,全是凭空想的,多年来大脑里积累了很多美的东西,一到创作的时候就把它们‘调’出来,为我所用。”他这些年的体会是,真正的高手到一个地方写生,是不用画速写稿的,看看就行。“先看看地貌,看看岩石的成分,是石灰岩还是花岗岩。再就是感受一下空气里的湿度,画山水画实际上就是画空气的湿度。”

张宝珠五莲九仙山写生长卷局部图

张宝珠先生在六十多年的写生中体悟到,山水画中的远近虚实,实际上就是空气湿度的不同。“南北方的山空气湿度差别很大,南方湿润,山上烟雨迷蒙,看不见山上的石纹,画出来有一种云雾润蒸的清秀;北方气候干燥,空气湿度低,‘裸体山’多,一眼就能望到很远的山,画出来有一种苍茫的雄浑。”“画气就是画水份”,这批长卷正是这一理念的完美体现。

张宝珠五莲九仙山写生长卷局部图

北宋郭熙在《林泉高致》中指出,山水画仅仅表现“可行可望”是不够的,更重要的是要体现出“可游可居”的意境。这意味着画中的山水不仅是令人观赏的水中月、镜中花,更是一个可以身临其境的精神世界。张宝珠先生的四卷写生册页,正实现了这种和谐统一,引领观者融入天地,心旷神怡,堪称描绘五莲、九仙二山自然与人文之鸿篇巨制。

作为闻名海内的山水画大家,张宝珠先生这批作品,必将使更多人领略我家乡山水之美。身为五莲人,我深怀感激;作为画者,我向先生致敬。

(文/迟昭方,画家、收藏家、五莲文化学者,来源:爱济南新闻客户端)

画家简介

张宝珠,字还浦,号苍斋主人,1945年生于济南。现为一级美术师、中国美术家协会会员、中国国家画院研究员、中央国家机关美术家协会艺术顾问、山东省美术家协会顾问、山东省文史馆馆员、山东泰山国画院院长、山东工艺美术学院山水画高研班导师、民盟济南画院院长。20世纪60年代师从黑伯龙、陈维信、许麟庐先生,孜孜于笔耕墨田六十余载。