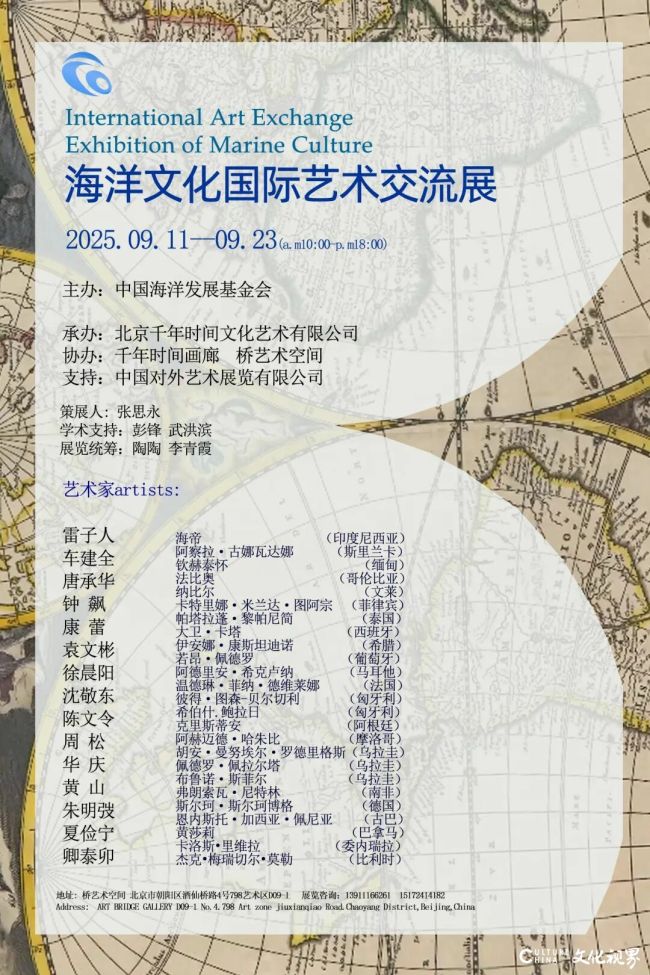

展览信息

海洋文化国际艺术交流展

展览时间

2025.09.11-09.23

主办

中国海洋发展基金会

承办

北京千年时间文化艺术有限公司

协办

千年时间画廊、桥艺术空间

支持

中国对外艺术展览有限公司

策展人

张思永

学术支持

彭锋 武洪滨

展览统筹

陶陶 李青霞

参展艺术家

中国

雷子人、车建全、唐承华、钟飙、康蕾、袁文彬、徐晨阳、沈敬东、陈文令、周松、华庆、黄山、朱明弢、夏俭宁、卿泰卯

国际

海帝(印度尼西亚)、阿察拉·古娜瓦达娜(斯里兰卡)、钦赫泰怀(缅甸)、法比奥(哥伦比亚)、纳比尔(文莱)、卡特里娜·米兰达·图阿宗(菲律宾)、帕塔拉蓬·黎帕尼简(泰国)、大卫·卡塔(西班牙)、伊安娜·康斯坦迪诺(希腊)、若昂·佩德罗(葡萄牙)、阿德里安·希克卢纳(马耳他)、温德琳·菲纳·德维莱娜(法国)、彼得·图森-贝尔切利(匈牙利)、希伯什.鲍拉日(匈牙利)、克里斯蒂安(阿根廷)、阿赫迈德·哈朱比(摩洛哥)、胡安·曼努埃尔·罗德里格斯(乌拉圭)、佩德罗·佩拉尔塔(乌拉圭)、布鲁诺·斯菲尔(乌拉圭)、弗朗索瓦·尼特林(南非)、斯尔珂·斯尔珂博格(德国)、恩内斯托·加西亚·佩尼亚(古巴)、黄莎莉(巴拿马)、卡洛斯·里维拉(委内瑞拉)、杰克·梅瑞切尔·莫勒(比利时)

2025年9月11日,由中国海洋发展基金会主办,北京千年时间文化艺术有限公司承办的“海洋文化国际艺术交流展”在北京798艺术区盛大开幕。本次展览以“海洋文化:创造力与可持续”为主题,汇聚了来自中国、东南亚、南亚、欧洲、拉丁美洲及加勒比、非洲等全球20个国家的40余位知名艺术家的近50件艺术作品,通过多元化的艺术形式,搭建国际艺术交流平台,深化海洋文化对话,为共建海洋命运共同体贡献文化力量。

开幕现场

中国海洋发展基金会理事长吕滨、副理事长兼秘书长潘新春、秘书处全体工作人员以及相关政府部门代表、多国驻华使节及文化官员、国内外知名艺术家、海洋领域专家学者、企业界代表、媒体记者等百余名嘉宾出席了开幕式。

中国海洋发展基金会理事长吕滨致辞

开幕式致辞中,吕滨指出,海洋是地球生命的摇篮,更是人类文明交融互鉴的纽带。海洋基金会始终秉持“动员社会力量,认识海洋,经略海洋,全面推进海洋强国建设”的宗旨,致力于推动海洋保护、国际合作与文明传承。他强调,此次展览以当代艺术为载体,深刻呼应了“海上丝绸之路”所蕴含的开放包容、互利共赢精神,旨在通过艺术的独特魅力,促进不同文明间的相互理解与尊重,凝聚全球海洋可持续发展的共识。他表示,展览所展现的多元艺术表达,正是海洋基金会推动“促进海洋合作”主张的生动实践。“愿每一位走进展厅的来宾和朋友,都能在海洋文化国际艺术交流的‘蓝色思想’中,感受海丝精神的绵延,体会文明互鉴的意义,与我们一同守护这片孕育希望与未来的蔚蓝。”吕滨表示。

中国海洋发展基金会副理事长兼秘书长潘新春主持

中国海洋发展基金会副理事长兼秘书长潘新春表示,当前中国已成为全球海洋经济发展和海洋文明进步的重要推动力量,已成为共享海洋发展、安全、文明、治理成果,美美与共的重要国际平台,这为全世界的海洋文化与艺术家大展宏图提供了丰富的素材。未来,海洋基金会将继续发挥桥梁纽带作用,整合社会资源,深化国际合作,为推动全球海洋治理、保护海洋生态环境、传承海洋文明作出新的更大贡献。

本次展览策展人张思永发言

本次展览由著名策展人张思永担纲策划。展览精心构建了“多元”“共生”“未来”三大篇章,系统呈现了艺术家们对海洋文化丰富性、人类与海洋共生关系以及面向蓝色未来的深刻思考与艺术创新。展品涵盖油画、水墨、雕塑、装置、影像、陶艺、玻璃艺术等多种媒介,全方位、多角度地诠释了海洋作为文明交流载体、生态共生系统与未来可持续发展关键领域的多重价值。来自不同文化背景的艺术佳作在此汇聚,不仅展现了全球艺术家对海洋的独特感悟和艺术创造力,更架起了一座跨越国界、沟通心灵的桥梁,有力推动了国际海洋文化交流与合作。

本次展览策展人张思永、评论家与策展人北京大学艺术学院教授彭锋、中方艺术家代表、中央美术学院油教授康蕾,以及外方艺术家代表、印尼艺术家海帝分别代表中外参展艺术家先后致辞。他们一致强调,海洋不仅是地理的空间,更是文明交流的纽带与文化创新的灵感源泉。

评论家与策展人.北京大学艺术学院教授彭锋教授

中方艺术家代表、中央美术学院油康蕾教授

外方艺术家代表、印尼艺术家海帝先生

展览现场

展览现场

展览现场

展览现场

据悉,本次海洋艺术交流展是即将于9月28-29日在北京举办的“第三届海上丝路共建国家海洋空间规划工作交流会暨海洋空间规划国际共同体大会”活动的一部分。

此次展览将于9月11日至9月23日向公众开放,欢迎社会各界人士莅临参观,共同感受海洋艺术的魅力,思考人类与海洋的未来。

海洋文化:

在多元共生中锚定未来的发展坐标

海上丝绸之路是古代中国与世界其他地区通过海洋航线进行商贸往来、文化交流的通道,其文化概念核心是跨海域的多元文化互动与融合。它以海洋为纽带,连接了中国、东南亚、南亚、西亚、东非乃至欧洲等不同文明区域,促进了宗教、艺术、科技、习俗等文化要素的传播与互鉴,形成了兼具本土特色与国际交融的文化景观。海上丝绸之路的文化传播方式深深融汇并闪耀在人类海洋文明历史进程中。这一联接中外文化的通通以海洋为载体,依赖海洋环境发展,包含了与海洋相关的商贸、航行技术、航海信仰等文化元素,体现了人类对海洋的利用与适应。更侧重跨文明的交流性,以商贸为基础,强调不同文化的碰撞与传播(如佛教经海路传入中国、中国瓷器艺术影响东南亚)。海上丝绸之路的文化方式是海洋文化在更广阔空间的延伸与拓展,它整合了不同区域的海洋文化要素,推动了海洋文化的跨区域传播。

展览现场

作为“元问题”的海洋文化研究,人们将创造力与可持续的深层思考,最终指向一个根本命题:人类如何在与地球最广阔的生态系统互动中,实现文化的永续发展?这一命题超越了单一学科的边界,要求历史学、生态学、人类学、艺术学等领域的协同探索。其结论或许可以概括为:真正有价值的海洋文化创造力,是那些能增强而非削弱海洋可持续性的智慧;而真正可持续的海洋文化,必然是能孕育这种创造力的土壤。在全球化与生态危机交织的当下,这种思考不仅是学术层面的理论建构,更是人类文明存续的实践指南——毕竟,海洋的未来,就是人类的未来。

展览现场

当中国艺术家钟飙的《数据潮汐》与乌拉圭视觉艺术家佩德罗《形而上学的寓言》在展厅相望,当艺术家雷子人的水墨《北冥有鱼》氤氲了东方玄幻的超现实和印度尼西亚油画家海帝的《金色云朵、红船与数百万金枪鱼》微观而强烈的表现力在空间光影中互视交融,这场以“海洋文化——创造力与可持续”为核心理念的国际艺术交流展,正让来自于包括中国当代艺术家与十多个海丝之路沿线国家艺术家,以及其他与海洋关联的国际艺术创作者相遇,在画布、宣纸、陶泥、金属与数字影像间,编织出跨越时空的蓝色对话。这群素未谋面的中外艺术创作者从多元的文明记忆到共生的生态哲思,再到未来的可持续想象,共同构成了本次国际艺术交流主题展中,三个层层递进又互为关系的视觉篇章。中外四十位艺术家所呈现的当前艺术创作,既展开了海洋文化的斑斓图谱,更在当前复杂的世界格局中,锚定了艺术作为文明对话介质的时代价值。

展览现场

展览现场

一、多元:潮起潮落间的文明密码

海洋从不是隔绝的屏障,而是文明流动的液态土壤。在多元视觉的有力创思中,艺术家们以各自的文化基因解码了海洋心理形态、海洋生活故事、海洋叙事语境所紧密关联事物的千重面孔,在异质同构与奇思共想中,让差异成为对话交流的起点。

生活在广州的艺术家车建全以单频影像《制图编年史》33分46秒的数据流动,“从图像学视角追溯了探险家,贸易商,航海制图师在大航海时代进行地理发现和地图绘制的历史.以编年史的方式揭示出澳门在中西文化交流过程中独一无二的重要意义。”

展览现场

油画家康蕾将个人在巴拿马实地写生与采风体验,客观的记录了巴拿马运河这一牵动全球运输航行要冲,在沟通太平洋和大西洋之间的重大地理意义。创作者将个人的艺术考察经验,升华为人类航运通道与海洋文明交织的在地具象化记忆。

展览现场

来自德国的艺术家斯尔珂博格以一组荧光彩绘就的中国折扇为基底,在扇形上铺陈了密集的花椒,展开的三组折扇构成了万花筒般的同心圆,如此鲜活意象,一定谙合了不凡的思考,,观者直面作品是否可以展开想象,与海洋航线历史上著名的“香料之路”,进行一番别有意味的古今对话。

展览现场

希腊艺术家伊安娜•康斯坦迪诺的风景绘画《景观》中,投射了探索圣托里尼岛的美丽与浪漫,从其壮阔的海景、蓝白相间的天地到火山口沉积的色彩缤纷,似乎在平静的爱琴海面上,遥想克里特岛米诺斯文明衰落的低语。海洋带来生命也塑造了文明,细述海洋的历史经纬,它是何等的奥秘与博大,潮起潮落之间它又激起人类跨越山海的远航理想。

这些以绘画、装置、影像艺术等多元表现的作品形式,推演了海洋文化的丰富性恰在于其“非单一性”——它提供的丰富思考联接了无边的海洋,从特定语境中既呼应中国“郑和下西洋”的和平使者叙事,又解读了阿拉伯“辛巴达航海”的冒险精神,更是传颂东南亚“岛民与季风共生”的生存智慧。身处海洋世界,不同族群、不同地缘与不同的视野在差异中共鸣,正是多元最珍贵的价值。

展览现场

二、共生:蓝调叙事里的生命网络与文明纽带

海洋作为多元文明共生的蓝色场域,从古希腊的航海城邦到中国的海上丝绸之路,从阿拉伯商人的季风航线到地理大发现时代的跨洋贸易,海洋从未是隔绝的屏障,而是文明交流的天然通道。它承载着物质交换(丝绸、瓷器、香料),更孕育了多元文化的碰撞与融合,这种“共生性”恰是人类文明进步的核心动力。

当世界讨论海洋议题,一定离不开讨论“蓝色未来”的文化维度,它指向对海洋文明纽带价值的再发现,在全球化遭遇逆流的当下,海丝沿线国家的商贸往来,艺术交流、文化对话,本质上是通过海洋记忆重构“命运共同体”的情感基础。它提醒人类,海洋的开放属性,注定了文明无法孤立存在;唯有以包容姿态延续“海上互鉴”的传统,才能在差异中寻得共生之道。

今天,当我们以艺术的目光穿越时空,从文明表层潜入海洋的肌理,共生便成了一场关于依存的深刻叩问。我们深信,艺术家们当前分享的既不是普通的海边漫步或海洋风情,也不是对海洋的文学化书写,亦或从来就不是对海洋传统形式的描摹,而是经由世界的观看、社会生活的体验,从艺术生产的势能,聚焦在人类面向海洋,拥抱海洋的艺术理念。

展览现场

据社交媒体显示,在马达加斯加岛的海洋艺术节上,就有驻地环保艺术团体创作的艺术装置作品《鲸落》,他们仿照了国际著名艺术家蔡国强以爆破式的生成手法,用烟火燃放出鲸鱼骸骨的轮廓,散落的炭硝粉与海水混合成流动的墨色,似乎指向了了“一鲸落,万物生”的深海生态系统资源循环的生物学法则。

展览现场

而此次展览中的当代艺术家陈文令与沈敬东,不约而同的呈现了以鲨鱼为表现形象的雕塑与油画,鲨鱼作为海洋食物链顶端的掠食者,在维持海洋生物多样性、调节食物链结构等方式帮助维持海洋生态平衡。由此得见,保护鲨鱼就是保护人类自身。阿根廷艺术家克里斯《愿景》,中国艺术家袁文彬《浪琴海湾》以及西班牙艺术家大卫•卡塔《对比》等许多的展览作品围绕海洋环境,海洋观看,人与海洋的生命关联的景观式叙事,致力于揭示海洋这一地球最大的共生系统。而人类与海洋、文明与文明之间的共生,恰是可持续发展的底层逻辑。

展览现场

这些作品突破了“人类中心主义”的视角,让海洋成为叙事的主体——它既是文明的滋养者,也是被消耗的对象;既是不同文化相遇的场域,也是检验人类合作精神的试金石。共生,不仅是海洋生物的生存法则,更是人类与海洋、与彼此对话的必须姿态。

海洋生态学家希尔维亚·厄尔曾提出“蓝色行星”概念,强调海洋作为地球气候调节器、生物多样性基因库的非资源价值;文化人类学家安娜·图尔金则通过对所罗门群岛海洋领地制度的研究,揭示传统社会中“海洋作为祖先馈赠”的文化认知如何通过禁忌、仪式等形式实现资源的代际传承。这些阶段性的研究突破在于:将海洋文化的可持续性从经济可持续拓展至生态-文化可持续,认识到渔民的歌谣、航海传说、海域划分习俗等非物质文化,本质上是维系人与海洋平衡的“隐性契约”。

展览现场

展览现场

展览现场

三、未来:破浪前行时的共同想象

当人类深刻认识到海洋这一“蓝色未来”的关键所在,须重视它的首要内涵,是承认海洋作为生态根基的不可替代性——人类的生存质量、地球的可持续性,根本上依赖于海洋生态系统的健康。当珊瑚礁白化、塑料污染渗透至马里亚纳海沟、过度捕捞导致全球渔业资源枯竭时,蓝色的褪色正警示:破坏海洋生态,就是透支人类未来。因此,蓝色未来的前提是生态优先。我们也注意到中国海洋发展基金会宗旨明晰提出:动员社会力量,认识海洋,经略海洋,开展海洋空间规划体系研究,海洋生态保护修复,开展全球海洋治理研究与行动,海洋国际交流,蓝色伙伴关系研究与建设,资助和开展海洋知识普及和海洋宣传教育行动等诸要素工作。这些关键的有力举措,也将让海洋持续发挥“生命之基”的作用。

展览现场

面对海平面上升、塑料污染、过度捕捞的全球性挑战,面向未来想象的篇章:即中外艺术家的各自创作形式语言不再停留于无谓的批判与颂扬,而是以丰富多元的创造力为桨,面对现实,跨越现实,划向可持续的彼岸。艺术在此既成为时代的预言,更成为行动的催化剂。

在不确定的当前时代,不同国家的艺术家们从艺术无国界的理念投向海洋无国界的共识,中外交流尤其是海洋文化国际艺术交流正在发挥其时代意义和主流议题的积极作用。据资料显示,国家地理曾携手国内外艺术家及海洋爱好者,共同打造的《2050的洋流》展览项目,运用全景遨游沉浸式技术、3D海洋生态还原,通过科技与艺术装置,基于气候模型数据生成互动影像,当观众触摸屏幕上的虚拟洋流,便能看到不同减排方案下海洋生态的演变轨迹,这使得抽象的可持续论述转化为可感知的选择。斯里兰卡艺术家的《海藻宣言》,用可降解材料制作巨大的海藻雕塑,内部嵌入收集海洋微塑料的过滤装置,既展现海洋植物的固碳能力,也提出艺术介入海洋环保的实用方案。印度尼西亚艺术家的《珊瑚银行》,用废弃渔网和陶瓷碎片制作可沉入海底的“人工珊瑚礁”,作品在展览后将被真实投放到巴厘岛海域,让艺术从展厅延伸至海洋。

展览现场

这些中外艺术界具体而有机的艺术行动,案例不胜枚举,它们无一不在印证了人类学家蒂姆·英戈尔德的观点:“传统创造力的本质是与海洋对话而不是向海洋喊活。”

让我们再将视线回到本次展览情境中,当展厅的一束追光落在中国艺术家卿泰卯专门创作的《潮纹三叠》水墨装置——黑色与深蓝绘就的艺术仿生球体上,涌动着古老而深邃的海洋想象。在光影变幻中,隐约闪现出那曾经满载古老中国物质文明与精神信仰的船队带着使命扬帆远航。作品以直观的媒材融合了观念的有机形式,以视觉图解了穿越海上丝绸之路的航线与传播中华文化的信念,这是否也唤起了人们重启对泛黄的历史故纸堆里写就的海洋记忆。当浓郁的墨色投射了海洋故事的历史画像,当点画的异彩与整体的墨晕染交融——我们是否可以读懂:海洋文化的终极意义,从来不是追溯过去的差异,而是在多元中确认共生的密码,在共生中孕育未来的可能。

展览现场

历史经验与现实提示我们,海洋从不天然分割文明,反而始终是多元文化碰撞融合的流动舞台。历史上,海上丝绸之路之所以能跨越亚非欧,关键在于海洋文化中不拒众流、兼容并蓄的特质:中国的瓷器与丝绸、阿拉伯的香料与历法、欧洲的科技与艺术,在港口城市(如泉州、广州、亚历山大)交织共生,形成“各美其美、美美与共”的文明图谱。

海洋文化作为人类在与海洋互动中形成的精神积淀、价值共识与实践智慧,其深刻蕴涵着开放包容的互鉴精神、共生共荣的协作逻辑、务实创新的探索基因、敬畏自然的生态伦理。这些关键总结,不仅是历史上海上丝绸之路的精神内核,更在21世纪海丝之路的发展格局中,通过文化认同建构、经济合作赋能、生态协同推进、治理模式创新等维度,成为推动沿线国家形成“利益共同体、责任共同体、命运共同体”的深层动力。

展览现场

展览现场

其它

(文/张思永,来源:千年时间画廊)