上溯到长沙出土的战国时期的帛画,直至唐宋,中国工笔画一直是中国绘画的主流,自王维始及苏轼、米芾以降,开创水墨写意文人画,相对而言,工笔画受到冲击,到元明清三代,文人画成为主流。二十世纪初,康有为、陈独秀、徐悲鸿等提出国画改良和美术革命论,试图用西方写实主义来改造中国画,批判文人画,达到重振院体画恢复工笔画主流地位的目的。时至二十世纪末,中国工笔画在本世纪的确得到了新的发展,无论在题材内容或是形式技巧方面,工笔画家们都作出了新的探讨,取得了可喜的成果。湖北美术学院教授陈孟昕的工笔人物画作品,是在中国画改良和创新这个大背景下在工笔人物画领域取得的探索性、具有里程碑意义的优秀成果,这些作品在工笔画从传统向现代形态转移的过程中建立起一种艺术特征鲜明的新范式。

陈孟昕《带月荷锄归》

166x138cm纸本工笔

2022年

陈孟昕于1979年从河北师大美术系毕业,1988年在湖北美术学院中国画专业攻读硕士研究生,获硕士学位。1989年他的《帕米尔风情》获得第七届全国美展铜奖,1993年《秋之祭》获首届全国中国画展佳作奖,1994年《一方水土》参加全国第八届美展北京优秀作品展,并获湖北省金奖。1992年至1997年他到加拿大、美国、中国香港进行讲学、考察和举办画展。从这一系列艺术经历可以看到,他的学历和创作基础是扎实的,他的艺术视野是较为开阔的,他的作品不断获奖使之处于先进和优秀行列。

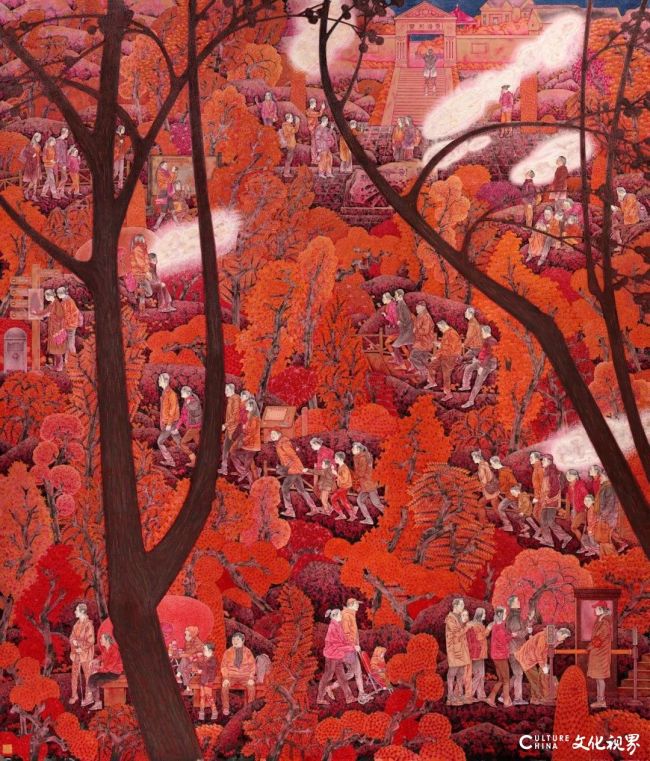

陈孟昕(合作)《香山红叶年年红》

240x211cm纸本工笔

2024年

陈孟昕的作品题材大都为表现少数民族风情,地域文化特点突出。他非常强调继承民族传统文化精神,同时亦重视个性的抒发,他以自己独特眼光来审视他所观察到的这个世界,从中寻找适合他创作的题材,并发掘这些题材的文化含义。《帕米尔风情》将我国塔吉克族的民风和边疆文化融于画中;《靠近太阳的地方》将藏族同胞的生活置于近乎宗教的文化气氛里,太阳、祭祀的长箭、生活中的藏族同胞,从上而下融合在阳光的渐变中,从而突出神圣的感觉。《一方水土》塑造了一百多个具有地域特点的人物,画面用植物和云朵界分空间转换,将苗族山民排置在似山非山的典型环境中,所描绘的民俗民风形成鲜明的文化特点。从《一方水土》到后来他在美国画的一系列作品,他都非常重视表现自然与人的和谐关系,表达这种和谐美成为他的艺术目标之一。在他的这一系列作品中,一方面自然成为人的审美对象,成为人生活的背景和舞台;另一方面,人被置于自然之中,人成为自然的一部分,妙合自然,浑然一体。从当代审美的角度来表现人与自然的关系,重新理解自然与人统一的文化意义,这是极富意味的中国当代艺术新主题。

陈孟昕《花儿时节》