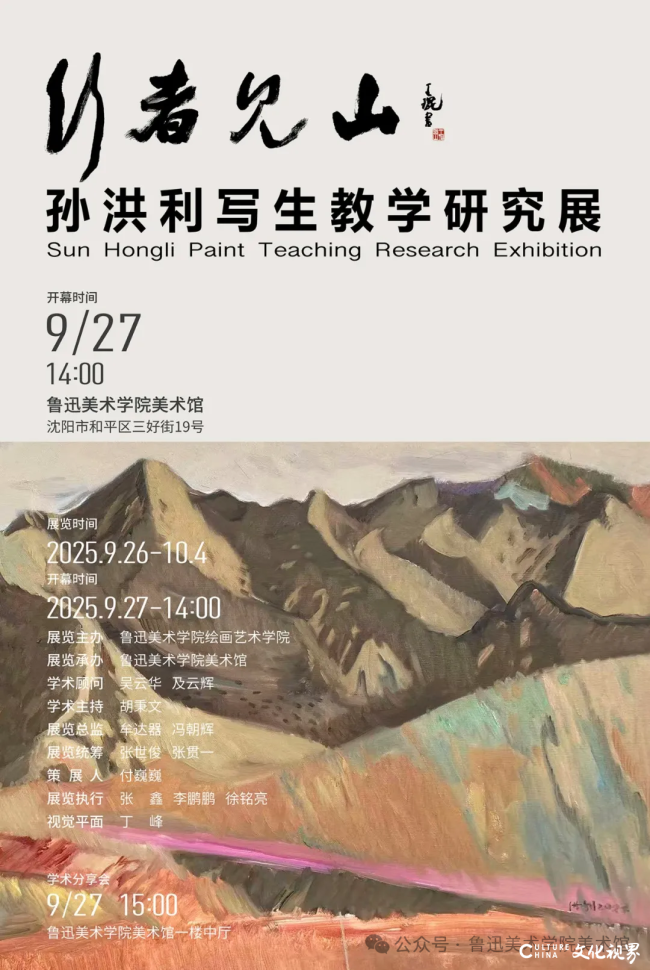

展览名称

行者·见山一孙洪利写生教学研究展

展览主办

鲁迅美术学院绘画艺术学院

展览承办

鲁迅美术学院美术馆

学术顾问

吴云华 及云辉

学术主持

胡秉文

展览总监

牟达器 冯朝辉

展览统筹

张世俊 张贯一

策展人

付巍巍

展览执行

张鑫 李鹏鹏 徐铭亮

视觉平面

丁峰

开幕时间

2025年9月27日14:00

展览时间

2025年9月26日—2025年10月4日

展览地点

鲁迅美术学院美术馆(沈阳市和平区三好街19号)

学术分享会

2025年9月27日15:00鲁迅美术学院美术馆一楼中厅

风格之外的思考

“写生”是中国当代油画创作与绘画教育体系的重要支点,也是艺术家在自然、经验与表现之间建立深度关联的一种实践方式。对于长期专注于教学实践与创作研究的孙洪利而言,写生从来不是单纯的技法训练,而是一条深入自然、直观感知、并探索“去风格化”创作理论的路径。在多年的创作实践中,他不断强化写生在画面表达中的基础性意义。同时,他尝试通过教学研究,将写生转化为一种兼具理论与实践的经验模式。

所谓“去风格化”,并不是否认风格的存在,而是反对僵化的风格先行。它要求艺术家以开放的姿态走向自然,不以既定模式为框架,而在直观经验中寻找个体化的表达。这样,风格不再是创作的起点,而是艺术家在长期实践中自然生成的结果。从这个意义上说,“去风格化”并不是消除风格,而是为风格的真实生长创造条件,使其从负担转化为自然生成的结果。孙洪利“去风格化”理念的建构,使他并不止步于形式的革新,而是强调以自然经验为核心的生成性,使油画写生既保持开放性,又根植于生命体验。

本次“孙洪利写生教学研究展”旨在通过时间线索梳理作品内在的呈现进程,概括其多年写生实践所形成的三个理论层次:“在场”“直观”“生成”。这一逻辑不仅是对其油画创作脉络的总结,也是对当下艺术教育中“写生何为”的再度思考。

在写生的初始环节,“在场”是不可替代的前提。法国哲学家梅洛·庞蒂在《知觉现象学》中指出,身体是人理解世界的根本方式,感知并非抽象的理性功能,而是一种具体的“身体在场”经验。艺术家唯有置身于自然氛围之中,才能真正捕捉光线的流转、空气的湿度与地貌的张力。这些细节无法通过照片或记忆重建,只能依赖身体与环境的直接交互。孙洪利的油画创作理念强调走出画室、深入自然,他认为只有直面自然的复杂与真实,绘画才能获得真正的现场感与真切性。生态美学家阿诺德·柏勒安也指出,真正的审美经验并非单向观看,而是通过身体与环境的整体互动生成的。孙洪利的创作理念正是通过“在场”的经验,促使艺术家重新建立与自然的亲密关系。

“在场”的理念自古已有,并贯穿于中西方的绘画创作传统。巴比松画派的艺术家进入枫丹白露森林,在自然呼吸中捕捉光影;印象派画家则在塞纳河畔追逐瞬息万变的光色。而在中国绘画传统中,不论是南宋院体画的写生笔记,还是明清文人画家的山水游记,都彰显了艺术家对身临其境的执着。可以看到,孙洪利的写生实践既承续了这一跨文化的历史脉络,又在教学语境中赋予其新的意义。

“在场”的价值不仅在于身处自然,更在于如何感知自然。因此,孙洪利将“直观”确立为指导其写生实践的核心。胡塞尔在现象学中提出“回到事物本身”,通过直观经验把握事物的原初呈现,而不是依赖既有观念或先入为主的范式。孙洪利主张在创作中依靠直观观察进行表达,反对依赖程式化符号或固化风格。他强调,写生应当是眼睛与心灵对对象的即时回应,而非对现成风格的模仿或套用。他要求以开放的姿态面对自然的复杂性,将观察所得的形、光、色直接转化为绘画语言。通过直观感受和直接的表现,捕捉整体,而不是拘泥于细节或固化模式。

这与中国古代绘画强调的“外师造化”理念也形成了不约而同的默契。山水画家常常通过亲历山川之美,将自然万象化为心灵体验,最终在笔墨中生成气韵生动的图像世界。孙洪利在教学与创作中,反复强调走出画室、深入自然的必要性。这种“在场”的实践,不仅保证了作品的现场性与真切感,更成为当代艺术家重建人与自然关系的重要途径。在当下生态危机与数字图像泛滥的背景下,这一理念显得尤为重要。

在西方艺术史中,印象派画家以直观方式表现光的流动;康定斯基在抽象绘画中追求直观的内在必然性;而克莱夫·贝尔在形式主义理论中提出“审美情感”,强调艺术应通过形式直接激发感受,而非依赖表面的叙事反映。孙洪利的“直观”理念呼应了这些理论,但其独特之处在于:画面强调的并非风格化的形式构建,而是基于自然经验的真实回应,是一种通过直觉性感受达成的去风格化表现。

“直观”是孙洪利写生创作理论的核心环节。胡塞尔的“回到事物本身”强调去除先入为主的观念,以直观经验把握对象的原初状态。美国哲学家杜威在《艺术即经验》中也认为,艺术的价值根源在于经验的完整性,而非外在的技艺形式。孙洪利主张写生应当依赖眼睛与心灵的即时回应,而不是模仿既定风格或程式化符号。这一理念既同西方自印象派以来的外光写生传统相契合,又尝试将这种直观体验与中国传统的写意精神相结合。因为中国文人画中的写意也并非是任意的挥洒,而是通过心与物的直接感应来表达瞬间的真实与精神的生动。在孙洪利的写生作品中,可以清晰地看到他对这种即时性的把控,同时能够巧妙避免过度符号化的倾向,从而形成一种更具开放性的创作方法。

对于油画教学而言,这种直观训练具有重要意义。他要求学生在写生创作中不能仅仅停留在再现,而是必须注重感知力的培养与思维力的激活。从而要求艺术家的成长过程必须深入自然观察以获得真实感受,而最终的表达又必须经过心灵的转化,才能成为个体独特的经验。孙洪利的教学理念正是强调这种从自然到心源的生成路径,使学生在“去风格化”的训练中逐步形成独立的艺术感知与思维方式。

“生成”是艺术创作行为的内在特征。首先,生成意味着作品在展开过程中不断形成新的视觉秩序。线条、色彩与肌理在叠加与修正中持续变化,构成一个动态的生成场域。德勒兹提出的“生成”概念为这一过程提供了哲学支撑:艺术创作并非固定的模仿,而是持续的差异化行动;其次,生成体现为经验向图像语言的转化。艺术家在反复写生中,逐渐超脱于对自然的复制,通过生成过程找到更贴近自我感受的表达方式,这种转化最终沉淀为个体独特的艺术语言;再次,生成还意味着从“去风格化”到个人风格的生长。孙洪利在教学中倡导去除固化模式,并将这一理念运用于创作实践。这种自由的生成反而使作品更自然地显现出个体风格;此外,生成亦与时间性密切相关。绘画中的修改、覆盖与残留笔触,承载着经验的累积与过程的痕迹,使作品始终保有一种未完成的开放性。这种开放的结构与不确定性,促使观众在观看过程中生成新的意义。因此,“生成”不仅是艺术家与自然的关系,更是艺术家、作品和观众之间的动态互动。在写生的终极价值中,最为关键的是经验的生成。也就是说,写生并非对物象的机械复制,而是一个不断建构经验、生成语言的过程。孙洪利在教学与创作中提出的去风格化理念,为生成提供了方法论支撑。

在中国绘画传统中,“去风格化”同样有深厚渊源。石涛在《画语录》中批判墨守成规,提出“笔墨当随时代”,主张艺术应不断产生新的可能性。董其昌虽在南北宗论中建立了文人画的审美体系,但其“因心造境”的观点同样提醒后学:艺术的根本不在于模仿风格,而在于心灵的独创。更早的谢赫“六法”之首“气韵生动”,实际上要求艺术超越外在形似,在生发与创造中呈现精神的流动。

在当代艺术教育与写生实践中,风格往往被视作个人艺术成熟的标志。然而,孙洪利在其长期的写生与教学探索中,却提出了一个看似逆向的命题——“去风格化”。这一理念并非对艺术个性的否定,而是通过解构创作惯性、松动固化的表达方式、重置感知与材料关系,从而达到重建艺术主体自由度的理论实践。它的意义不仅在于指导具体的绘画实践,更在于提供一种关于艺术生成与教育本质的哲学思考。在艺术史的叙述中,风格常常成为评价与分类的重要指标。一个艺术家一旦形成稳定的风格,便意味着其语言体系的确立,也容易在艺术市场、学术认定与公众认知中获得定位。但风格的另一面也意味着固化的危险。当创作者在既有路径中不断重复自我时,风格便会转化为惯性,削弱艺术活动中的即时感受力与实验性。

在当代艺术教育中,过早追求风格化的结果,往往导致学生对自然对象的观察流于模式化,对形式处理的探索失去开放性。这种“早熟的风格”或许能带来短期的可识别性,却会阻碍真正的艺术成长。孙洪利的“去风格化”理念正是在这种背景下提出的。他意识到,写生作为一种面向现实对象的基本训练,一旦被风格化的视角和表达所遮蔽,就会丧失其最宝贵的功能——不断刷新视觉经验,保持对真实的敏感。因此,“去风格化”并非抹去艺术个性,而是将风格从无意识的习惯转化为有意识的资源,使其处于可调度、可选择的位置,而不再成为不可避免的枷锁。

在教育实践层面,孙洪利并未把去风格化理解为单一的否定动作,而是设计成一个动态循环。首先,教师通过约束条件制造扰动,迫使学生跳出惯性。其次,引导学生反思他们的初始认知,让他们识别自己何时、以何种方式重新陷入风格化模式。最后,在认识到这些模式后,再把它们当作可调度的资源,重新整合到创作中。这个循环可以概括为:在表现样式去固化之后,通过反思与重构来生成新的表达。这种教学逻辑的重要性在于,它避免了把去风格化变成另一种“反风格的风格”。如果仅仅追求中性或无个性的表达,最终仍可能形成另一种僵化的样式。通过反思与重构,学生不仅能学习如何突破惯性,更能学会如何在自由度与控制力之间找到平衡。教育的目标因此不再是培养某种固定的风格,而是培养一种风格的自觉,即在不同的创作情境下,能够选择性地使用或放弃特定风格元素。

值得注意的是,去风格化的理念在更广阔的文化与制度语境中也存在张力。一方面,它对抗了市场与评价体系中对可识别性的过度依赖,避免了画面表达样式的过早定型;另一方面,它也可能造成辨识度不足,使创作在短期内缺乏突出的个人标签。尤其在当代绘画的传播机制中,风格往往成为进入公共话语的通行证。如何在保持开放性与建立辨识度之间取得平衡,是去风格化在教育之外必须面对的现实挑战。孙洪利的探索在这一点上具有启发性。他通过强调过程导向的展陈和集体创作的尝试,对传统的“作者中心”与“风格中心”提出了质疑。这意味着去风格化不仅是技法与教育的问题,更是一种对艺术评价体系的潜在批判,呼吁社会重新关注作品生成的复杂性,而非单一的表征标签。

“在场”“直观”“生成”共同构成了孙洪利写生与教学实践的三重逻辑。它们既根植于现象学、生态美学与建构主义教育理论,又与中西艺术史的写生传统相互呼应。孙洪利的教学与创作实践共同开辟了一条独特的综合路径。

本次展览不仅是对孙洪利写生作品的呈现,更是一场关于当代艺术教育理念与创作方法的学术探讨。它促使我们重新思考写生的当代意义:写生不只是技法训练,而是一种与自然同在、回到事物本身、建构经验,并不断生成艺术语言的过程。在这一过程中,写生超越了单纯的绘画范畴,成为连接自然、艺术、教育与观众的重要纽带。在展览所构建的空间叙事中,去风格化的理念同样得到了体现。本次“写生教学研究展”并未按照传统的画面或技法分类方式进行,而是以时间线和“在场、直观、生成”的创作逻辑相结合为主线,突出艺术家如何在实践中不断摆脱既有模式,生成新的视觉语言。展览将不同时期的作品并置,让观众直观地看到从自然观察到语言生成的过程,而不仅是作品的简单陈列。这种方式不仅展现了孙洪利个人创作的学术逻辑,也使观众和学生在观看过程中切身感受到“去风格化”的思想力量,从而使展览成为一间延展性的教学空间。通过“孙洪利写生教学研究展”,我们得以见证写生在当代绘画语境中依然焕发的蓬勃生机与无限活力。

(文/付巍巍,辽宁省油画学会秘书长、鲁迅美术学院绘画艺术学院教授,来源:鲁迅美术学院美术馆)

画家简介

孙洪利,1963年生于沈阳,山东蓬莱人。1985年毕业于鲁迅美术学院、获文学士学位,一级美术师,鲁迅美术学院绘画艺术学院客座教授,大连工业大学客座教授,沈阳航空航天大学设计艺术学院硕士研究生导师,中国美术家协会理事,中国油画学会理事,中国油画学会东北创作中心常务副主任兼秘书长,北京当代中国写意油画研究院副院长、学术委员会委员,辽宁省美术家协会副主席、油画艺委会主任,辽宁省油画学会会长。

曾获得文化和旅游部“美术创作奖”金奖,国家教育部二等奖,中国美术家协会优秀作品奖,辽宁省文联、省文旅厅金奖,作品多次发表于《美术》《中国油画》等重要刊物,多幅作品收藏于国内美术馆及私人艺术机构。