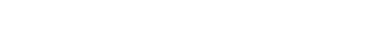

九月的新疆,秋意初染天山,恰是采风写生的好时节。月初接到朱零先生邀约,赴新疆昌吉参加“全国艺术名家采风写生活动”,北疆的苍茫辽阔早是我心之所向,当即应下。9月17日从长沙起飞,五个小时的航程里,脑海中尽是对天山、丹霞、草原、胡杨的想象,直到降落在天山机场,见泉昌文化艺术交流中心的小叶在接机口等候,才真切感觉到:新疆,我来了。

从机场到交流中心七十多公里路程,是一场流动的视觉盛宴。车窗外,丹霞地貌的赤红与高原草甸的秋色交织错落,时而见赭色岩壁如刀削斧凿;时而见浅黄草场漫向天际,引得同车画家频频举着手机隔着玻璃拍摄,生怕错过一处景致。这份新奇,是江南山水里难寻的壮阔——江南的山是“黛色参天二千尺”的秀润,而这里的山,是带着天地筋骨的雄浑壮阔。

泉昌文化艺术交流中心坐落在大黑山脚下的庙尔沟村,头屯河上游西岸,是福建泉州援建的项目,隶属昌吉市文联。2000多平方米的占地面积不算宏大,却藏着艺术家对自然的敬畏:白墙建筑隐在胡杨林边,与大黑山相邻相对。负责人韩承峰先生是摄影家兼画家,他笑着说:“这里到乌鲁木齐、昌吉市区和机场都约七十公里,就是要让大家离城市不远,离自然很近。”后来的行程证明,他的安排确实懂画家的心——每一处采风点,都踩着自然与艺术交融的节拍。

18日清晨,我们先去了离驻地仅一河之隔的谢家沟。刚进沟,便听见流水潺潺,顺着溪流望去,几十里的沟谷里,原生胡杨林长得肆意而苍劲。我沿着溪边漫步,脚下的碎石被流水磨得光滑,身旁的胡杨姿态各异:有的树干粗壮如柱,树皮皲裂如老农劳作的手,刻满了百年风雨的痕迹;有的枝干遒劲扭曲,像书法中的篆书笔画,向天空自然伸展;还有些千年老树已经倒伏在地,却显得横亘倔强;亦有近十来年新长的小树,树干挺拔,枝叶嫩绿,透着少年人的朝气。

这便是人们说的“三个千年”胡杨精神——生而千年不死;死而千年不倒;倒而千年不朽。站在林间,阳光透过枝叶的缝隙洒下来,金黄的光斑落在地上,风一吹,树叶沙沙作响。同行的画家们感慨,谢家沟是“十里画廊”,像一幅丹青长卷。这里的景,不似江南园林的精巧,却有北方山水的开阔,无论是印象派的光色,还是写实主义的细节,都能在此找到灵感。难怪有人说它是“北欧秘境”,可在我看来,它比北欧的景多了几分人文的温度——哈萨克牧民的毡房散落在林间,炊烟袅袅,牛羊低头啃草,为这幅自然画卷添了最生动的注脚。

19日去板房沟,刚出发便遇上小雨。车往山里开,海拔渐高,雨也越下越大,到目的地时差不多已是中雨。大家的衣服都被打湿,却没人抱怨——雨雾中的板房沟,藏着别样的韵致。高原草甸被雨水洗得发亮,原本的浅黄变成了中黄,像是上了一层油彩;云杉林更显幽深,墨绿的枝叶间挂着水珠。天空阴沉沉的,云层很低,像是压在山巅,太阳始终没能挑开云帘,却让整个板房沟显得格外安静。偶尔有远处传来老牛的哞叫,纯净而悠长,更衬出这里的静谧。细雨蒙蒙,我静静看着眼前的景:黛色的松针上挂着细碎晶莹的雨滴,清泉顺着山谷流淌,像一根银丝缠绕在山间。

这让我想起宋人郭熙在《林泉高致》里说的:“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。”板房沟的秋,便是“高远”与“平远”兼容之景,既有耸立高纵的壮阔,又有“秋日静好”的安然。我拿出速写本,想勾勒这静景。可握着笔却迟迟不敢落下——这里的静,是笔墨难以捕捉的。若用浓墨,怕破坏了这份清淡;若用淡墨,又怕失了山的厚重。最后,我只以淡墨勾勒出远山的轮廓,用湿笔点染出松林的层次,草甸则留了大片的空白。画完一看,竟有几分倪瓒“逸笔草草”的意趣。想来,赏板房沟的秋,本就需要一份安静的心情,画画亦然,不必追求细节的堆砌,而要抓住那份“我心静好”的意境。

20日去索尔巴斯陶·江布拉提,路程最为艰难。车子行驶在未开发的泥泞路上,一路颠簸,两旁的山脉却越显雄壮:赤红的岩壁、翠绿的草甸、墨绿的云杉,层层叠叠,像是天地间展开的一幅巨画。同车画友不时发出惊呼,我却看得怔住——手机拍不出这里的宽广,镜头里的景,总少了那份“美到窒息”的震撼。离赛尔克拜山巅还有1.5公里时,车子实在开不上去,我们只好钻过隔离牛羊的铁丝网,步行向山顶攀爬。一步一景,每向上走一段,视野便开阔一分。原本在远处看,山巅的云杉只是我画笔下的一个小点,走近了才发现,那竟是棵棵盘根错节的百年大树,树干粗壮,枝叶遮天蔽日。这让我忽然醒悟:画画如观山,不能只盯着一个点、一个局部,要以高视角、宽视野去观察。

我们在山顶等了近一个小时,想看看远处的雪山。可云雾缭绕,天格尔峰和博格达雪峰始终不肯露面,只偶尔在云层缝隙中,露出半截银白的山尖,时隐时现,宛如仙境。朱零说:“来了这里,才知道天山的苍茫与壮观。”我深以为然。索尔巴斯陶海拔2400米,是“云端之上的草原”,雪峰为脊,草甸铺卷,哈萨克牧民的毡房如白色的棋子散落在草原上,牛羊自在穿行,宛如一首游牧诗。这里的景,刚柔并济——既有雪山的冷峻、山脉的雄浑,又有草甸的柔软、云杉的苍翠,是艺术家的“极致素材库”。我站在山顶,望着眼前的天山长卷,忽然想:若用大泼墨的手法画这里的景,该多好:以浓墨泼出山的轮廓,用赭石染出丹霞的肌理,以花青掺淡墨表现云杉的幽深,再用留白画出云海的缥缈——这样才能配得上索尔巴斯陶的壮阔。

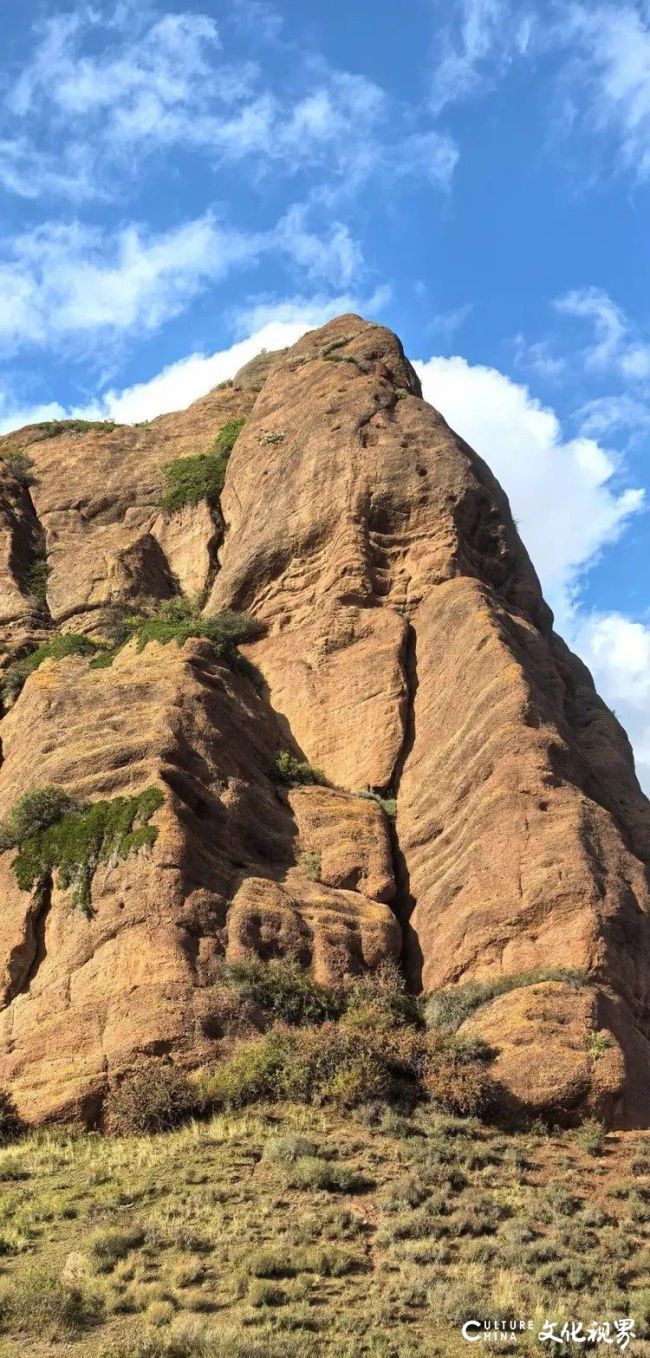

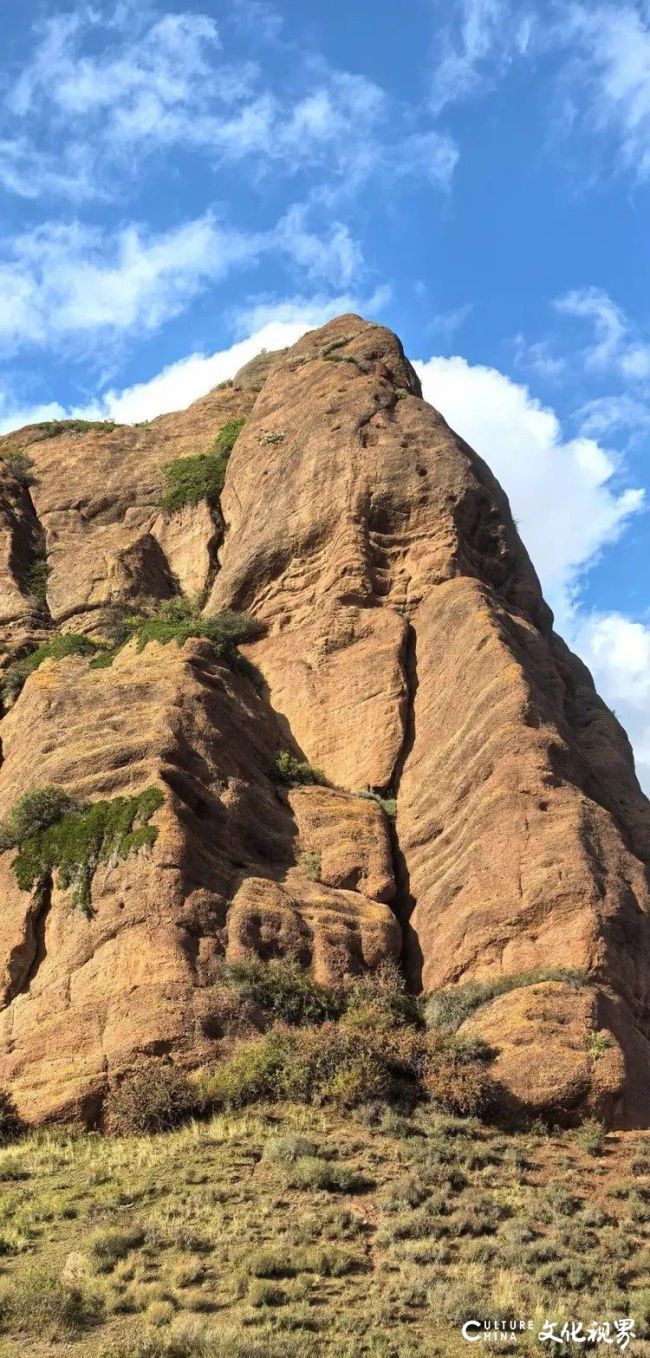

21日、22日,我们去了玛纳斯的五道垭和百里丹霞。五道垭由六座东西排列的红色侏罗系山峰构成,五个山垭将山体分隔,故称“五道垭”。山体高约200米,山势陡峭险峻,红色的岩壁在阳光下泛着光泽,与湛蓝的天空形成鲜明对比。站在山巅俯瞰,五座山垭如大地裂开的缝隙,线条硬朗,气势磅礴。我想起范宽的《溪山行旅图》,画中的山也是这般雄浑,只是范宽笔下的山多了几分苍润,而这里的山,多了几分戈壁的苍凉。相比五道垭的集中,百里丹霞则是一幅铺展的“岩彩画谱”。初秋的百里丹霞,正值一年中色彩最丰富的时节:赤红、橙黄、赭石、青灰等颜色在悬崖峭壁上交织晕染,层层叠叠的岩层像书页,记录着岁月的痕迹。

山顶的灌木丛褪去浅绿,换上青黄杂糅的衣裳,或成片簇拥在崖边,或零星散落于峭壁之上,将斑斓的丹霞勾勒得如同精心绘制的图画。山脚下,低矮的灌木将斑驳的色块铺满山谷,风吹枝叶摇曳,丹霞的五彩与草木的翠绿相映成趣,宛如转动的万花筒。几匹骏马在山谷里肆意奔跑,牛儿低头啃食秋草,偶尔抬头张望,与远处的丹霞、近处的绿意构成一幅动静相宜的图景。有画家说,这里像是张大千的泼彩,我却觉得,这是大地最本真的色彩宣言——没有人工的雕琢,只有自然的鬼斧神工,将最暴烈的色谱裸呈在世人面前,流霞青紫渐变,似泼彩云,似染锦缎。我画着画着,忽然明白,昌吉的山水之所以动人,是因为它既有北方山水的雄浑,又有南方山水的灵动,更有西部山川的厚重。这里的每一座山、每一条沟、每一片草原,都在诉说着天山的故事。

七天的采风写生即将结束,我想起刚到这里时的情景:从天山机场到交流中心的路上,丹霞与草甸交织,手机拍个不停。而现在,天山的秋景不仅是手机里的照片,也是速写本上的线条,已留在我的笔墨间,更住在了我的心里。

昌吉的美,是“苍茫叠翠”交织的美——既有丹霞的苍茫、雪山的壮阔,又有云杉的青翠、草甸与胡杨的生机。作为山水画家,我始终相信,“外师造化,中得心源”,这次昌吉之行,不仅让我看到了天山的风貌,更让我对山水画有了新的感悟:真正的山水画,不仅要画自然之景,更要画天地之气、岁月之痕、人文之境。

(文/魏怀亮)

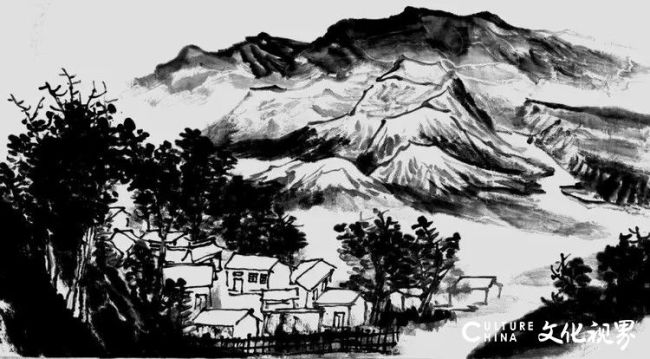

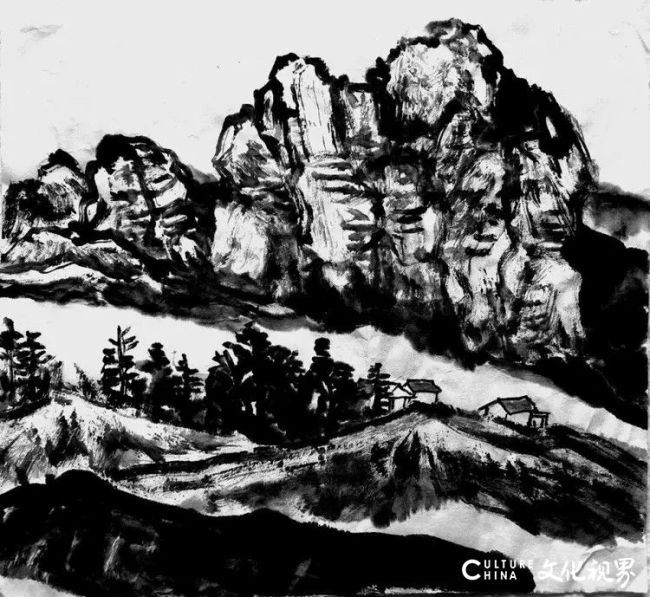

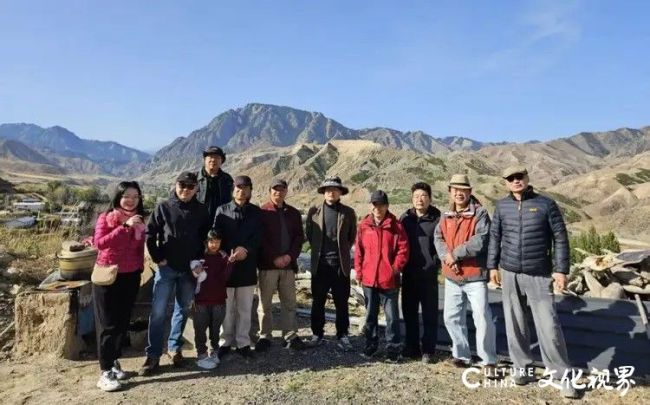

写生国画作品欣赏

国画

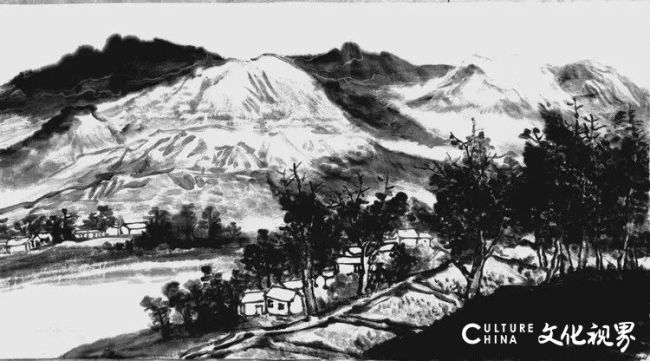

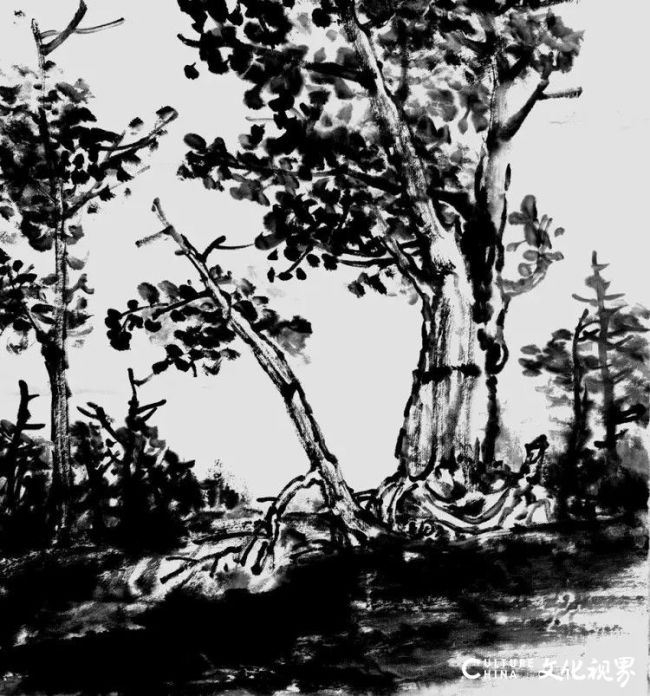

《昌吉写生作品》之一

纸本水墨

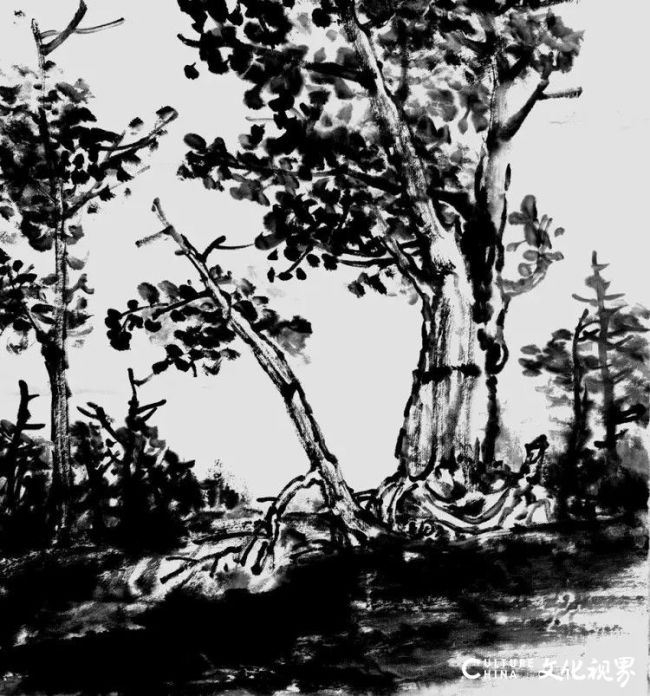

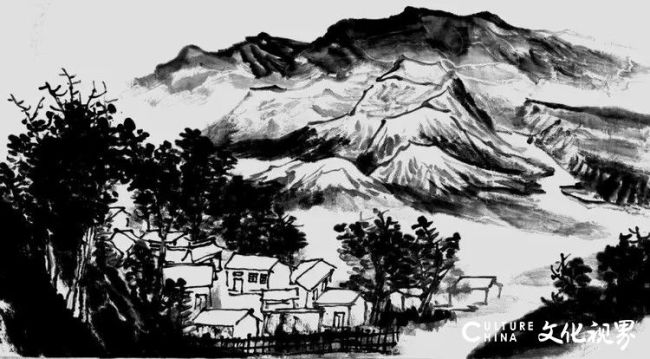

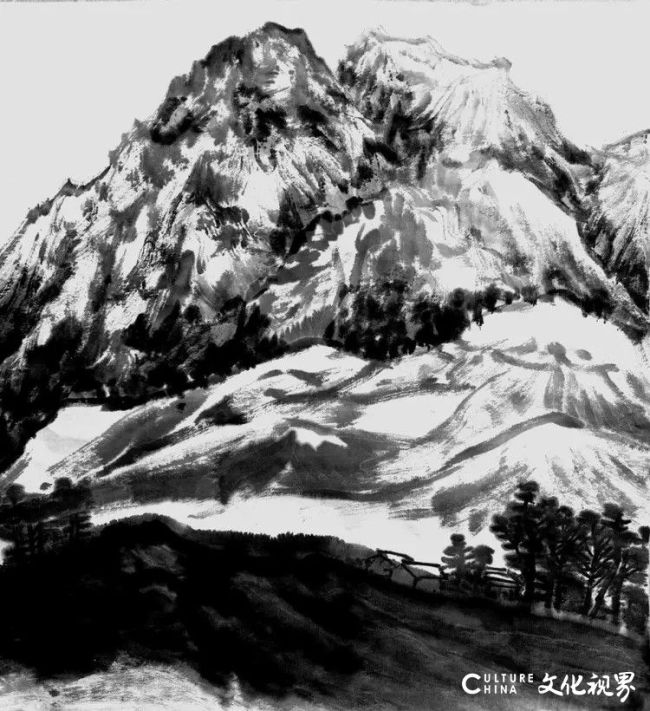

国画

《昌吉写生作品》之二

纸本水墨

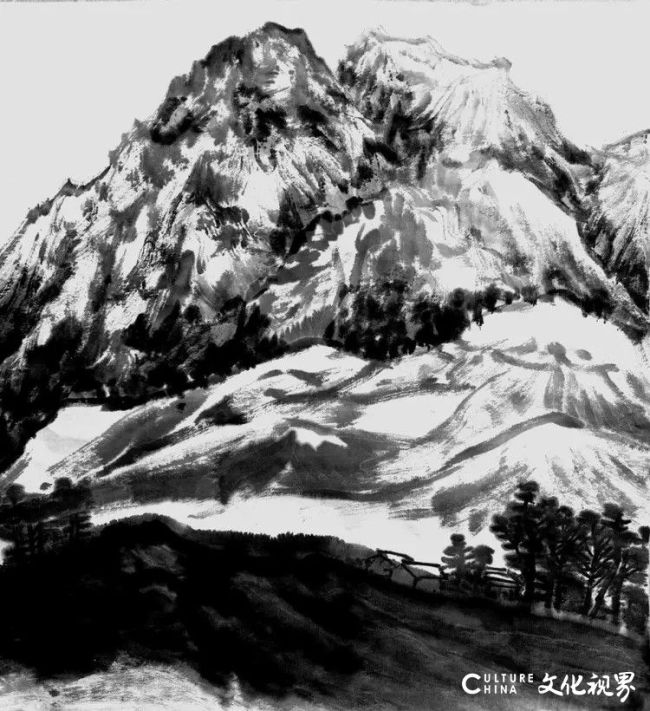

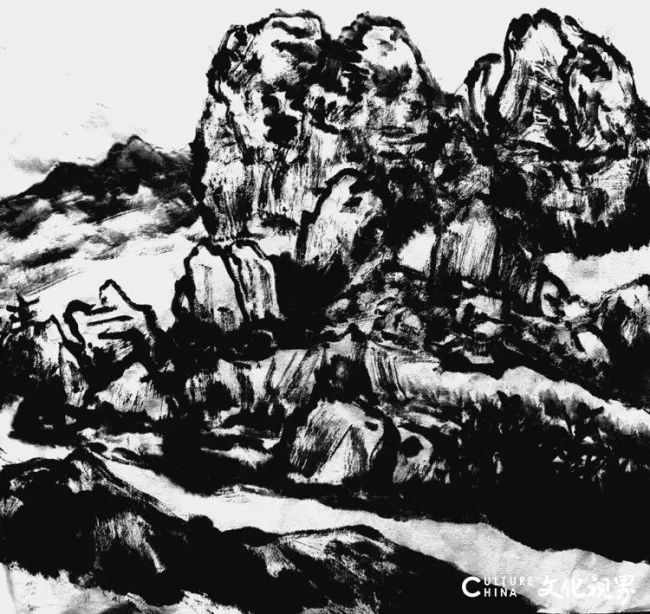

国画

《昌吉写生作品》之三

纸本水墨

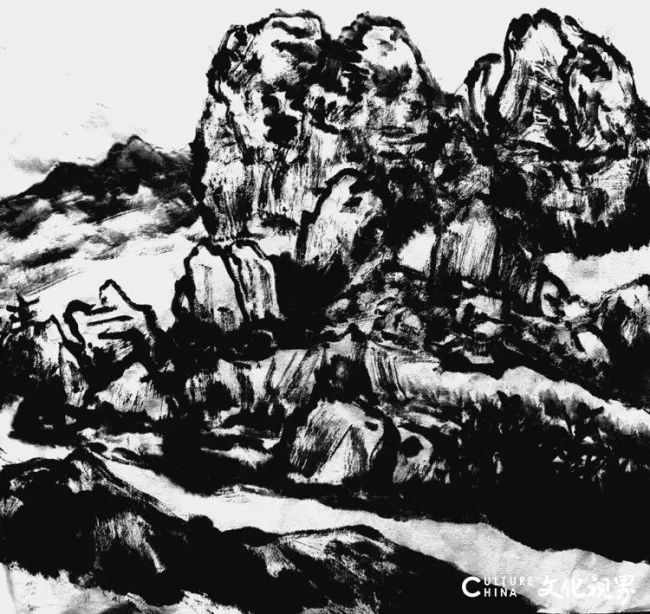

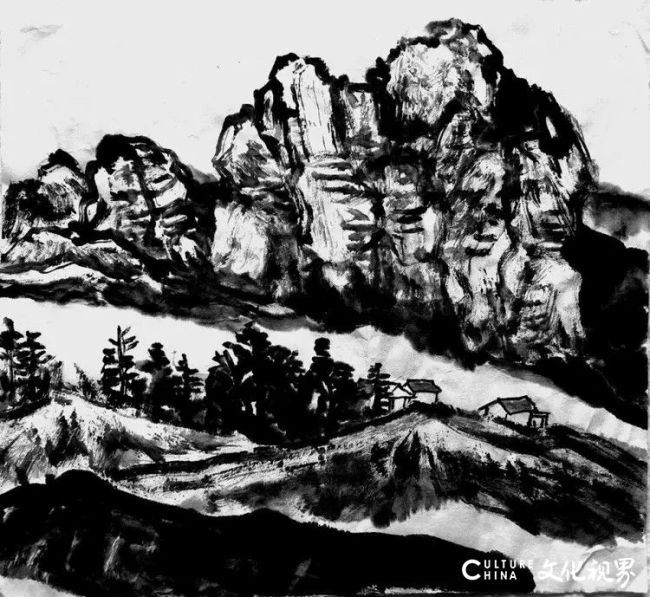

国画

《昌吉写生作品》之四

纸本水墨

国画

《昌吉写生作品》之五

纸本水墨

国画

《昌吉写生作品》之六

纸本水墨

国画

《昌吉写生作品》之七

纸本水墨

国画

《昌吉写生作品》之八

纸本水墨

国画

《昌吉写生作品》之九

纸本水墨

国画

《昌吉写生作品》之十

纸本水墨

(来源:湘韵丹青文化中心)

艺术家简介

魏怀亮,1960年9月出生于河北平山,一级美术师、中国美术家协会第九届理事、湖南省美术家协会名誉副主席、湖南省花鸟画家协会名誉主席、湖南美术馆首任馆长、中国美协河山画会会员、李可染画院研究员、书画频道中国书画艺术研究院研究员。

作品曾多次参加原文化部、中国美术家协会、中国国家画院主办的大型美展并获奖。其中《跨越》获第十届“全国美术作品展”优秀作品奖,《对话》获2005年“全国中国画展”优秀作品奖,2012年8月获“第一届湖南省文学艺术奖”。《寻找栖息地》系列被《中国书画报》评为“2012中国书画年度作品”。2013年2月举办《路上的风景·魏怀亮中国画艺术展》,2016年5月举办《紫气东来·魏怀亮花鸟画展》,部分作品被国内外艺术机构和个人收藏。

出版有《魏怀亮澄怀・了悟》《魏怀亮画集》《魏怀亮画集·花鸟卷》《路上的风景·魏怀亮中国画艺术展特刊》等画集。《美术》《美术观察》《画坛》《中国艺术报》《中国艺术品收藏》等专业刊物和中央电视台、湖南卫视、山东卫视、雅昌艺术网等媒体专题介绍。