新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,文化视界网&中华网山东特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

晨光漫过窗沿,在赵云龙的《窗前》系列水彩作品中洇开,成了一片水色的梦境。没有刻意的构图秩序,石膏像的轮廓与花束的褶皱、书籍的边缘在纸面上相互缠绕,仿佛时光也被水彩的透明质地软化,任由色彩与线条在方寸之间编织出日常的旋律。

《窗前-1》76×56cm 2025

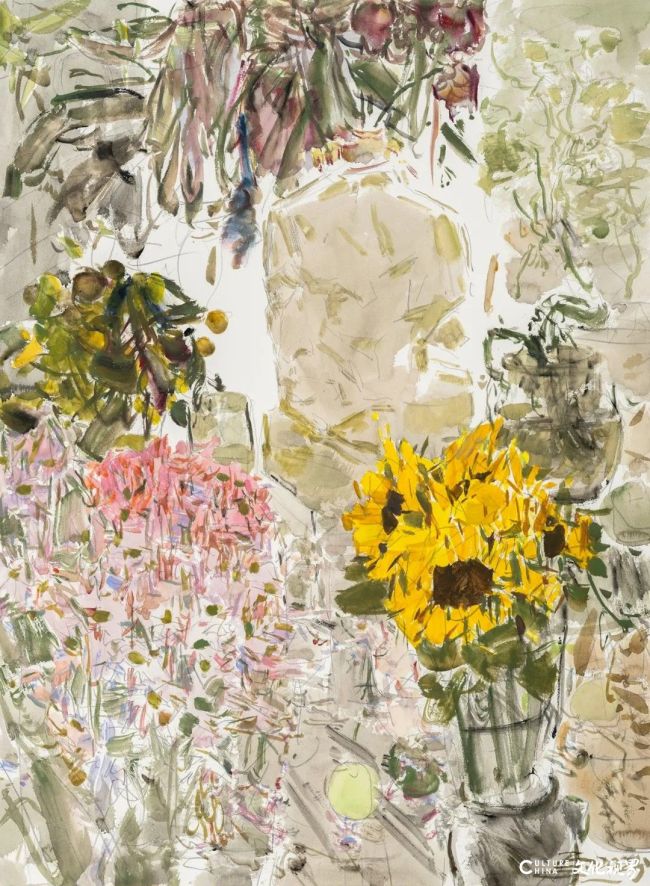

传统静物画的透视法则在此悄然消解,赵云龙以水彩特有的“呼吸感”重构空间。明黄的花簇与粉紫的瓣影在透明瓶身中相遇时,并非遵循物理世界的远近层次,而是借水色的渗透与晕染,让色块如呼吸般在纸面铺展与交融。背景留白处,窗棂的光影若隐若现,为画面托举起了一片可呼吸的纵深,所有质感都在此处达成和解,平面的纸页因此有了韵律,仿佛能听见色彩在湿纸上缓缓晕开的轻响。

《窗前-2》76×56cm 2025

他的笔锋总在“写”与“染”间寻得平衡。有时以湿纸铺陈大色块,让百合的艳在湿润中漫向边缘,如晨雾里绽放的朦胧;有时用半干的枯笔勾勒轮廓,深色线条在浅绿基底上脆生生立住,像阳光筛过叶隙投下的锐利光斑。陶罐的厚重本与水彩的轻盈相悖,他却以多层叠色,让深色在干透的纸面上反复叠加,凝出陶土的敦实;透明玻璃杯的质感,全凭水色薄涂与留白,将光的折射藏进深浅蓝灰调里,仿佛能看见杯壁晃动的光斑。这些技法的反差如中国书画的“骨”与“肉”,枯润相生间,每一笔都是情感的即兴流转。

《窗前-3》76×56cm 2025

石膏像、旧书与盛放的花束,在窗前光线下构建起新的精神场域。古希腊风格的头像与缠绕的紫藤相望,坚硬石质与柔软花串在水色里相融,似古典与现世在此无声对话;小提琴的深棕弧面挨着翠色,艺术凝思与自然馈赠在同一束晨光里呼吸,器物的象征早已超越了物质本身。它们不再是被描摹的客体,借水彩的通透成了思想载体——石膏承载永恒,花卉注解刹那,书籍暗藏智性,在水与色的编织中,日常物件悄然蜕变为精神符号,让窗前的小天地有了圣殿般的肃穆。

《窗前-4》76×56cm 2025

最动人的还有日常里的神性。当阳光吻过案头苹果,当微风拂动瓶中花影,赵云龙以水彩语言捕捉到平凡瞬间的永恒。绿萝藤蔓爬上旧书脊,新绿与枯黄在水色里缠绵,是生命与时间的私语;柠檬鲜黄映着玻璃杯的通透,光与影在纸面跳细碎的舞,让普通器皿有了雕塑般的凝重。他像安静的捕光者,在窗前的小世界里,用流动水色破译生活奥秘:日常从不是平庸的复制品,以艺术目光凝视,每缕晨光、每朵盛放,都藏着通向诗意的秘钥。

《窗前-5》76×56cm 2025

在科技与艺术边界日渐模糊的今天,赵云龙的《窗前》系列写生仍以手工绘画的温度,证明艺术的本质:水色晕开的痕迹、笔触转折的弧度,都是独属于人的生命体验。而这窗前的水色梦境,便在呼吸般的韵律里,将日常点滴酿成了一曲悠扬的歌。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

《窗前-6》76×56cm 2025

《窗前-7》76×56cm 2025

《窗前-8》76×56cm 2025

《窗前-9》76×56cm 2025

《窗前-10》76×56cm 2025

画家简介

赵云龙

中国美术家协会理事

中国美协水彩艺委会主任

黑龙江省文联副主席

黑龙江省美协主席

哈尔滨师范大学博士生导师、二级教授

中宣部“四个一批”专家

“龙江学者”特聘教授

黑龙江省重点学科“美术学”梯队带头人

享受国务院政府特殊津贴

中国美术馆展览资格评审委员会委员

厦门大学讲座教授