深扎生活,是我一直践行的创作理念。

白山黑水间,那松软、肥沃、湿润的黑土大地,带着汗水犁过的印痕和植物根茎的气息,是我生命和艺术共同扎根的地方。北方的中国,连绵的山、奔腾的江、望不到边的林海与雪原,养育着我,也让我对这片土地爱得深沉,绘画就是我对这份情感自然流淌的表达方式。日出而作,日落而息,春种秋收,冬冷夏热,这些日复一日的生活,都

伴随宁静与热闹沉到了我的画里,每一笔都是实实在在的爱与情感。

2025年夏,暑气尚浓,我再次与学生们踏上北行的旅途。这次远行的万余里足迹,为我的创作脉络刻下明晰的坐标:往东重访长春,向北追寻黑河,转南归返辉南,西行漫步阿勒泰。这趟北中国的跋涉,是用写生直面自然与生命的真实对话,正如列宁在《唯物主义和经验批判主义》中所倡导的:艺术的本质是对现实生活的反映。人的意识不仅反映客观世界,并且创造客观世界。这对我们的艺术创作而言,也就是必须以现实为原型,而非脱离生活去空想。

大地万物生息,处处皆是美的源泉,写生便是以心为笔,诚实地记录下这份时刻变化的生动。

一、东行长春:白桦的诗行与城市的和鸣

东行首站,回到长春——这座我曾求学和执教多年的城市,它的夏日气息依然熟悉。南湖岸边的白桦林,是我不变的惦念。阳光透过枝叶,在脚下铺就一片细碎而闪亮的光斑。枝干舒展,风霜刻画的纹理是岁月的留痕。这份白桦情结的根系,深扎于从家乡走来的年少岁月。在老家抗联烈士墓碑的树荫下画速写画写生,《朝阳寺》捕捉的霞光流转,《长安村》甬道泥泞中的耕种印记,《母亲家的小院》倚着《二哥家的瓜棚》的敦实——说的都是松花江边白桦林旁平常日子里安静绵长的故事。就像种子,在我后来的画里生根发芽,这些符号,成为我创作中不竭的源头。

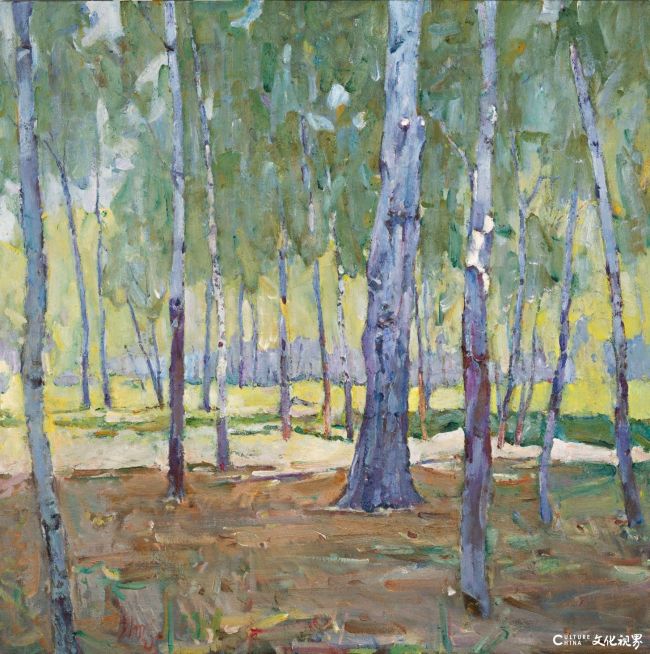

郑光旭《盛夏之南湖白桦林》

布面油画80x80cm

2025年

上世纪九十年代,在长春,我遇到了恩师益友,一边教书一边创作,这种并行之路为我塑造了更深的艺术认知。那些年里,《小河边的白桦》里的四季,《秋桦》的风声,《阳光下的白桦》那闪动的光影,都成为了我作品里的主角。白桦林里,冷色与亮调的微妙交织,线条的动静韵律,灌注着对生命力的礼赞。长春的白桦,成为我连接都市与乡野的符号,是我对家园记忆的回应,我笔下捕捉的那股倔强的白桦风骨——从田间地头,到都市景观,再到整个黑土大地——浓烈映射着来自北方的诗意。

郑光旭《林中野味》

布面油画60x35cm

2025年

再次打开画箱,眼前的生活便是现成的构图:相比于马路上的人流熙攘,林间晨雾悄然交融,城市里的泥土与野外生机与此刻画面的呼吸异常合拍。在这次写生的作品《盛夏之南湖白桦林》与《林中野味》中,白桦的挺拔是空间的筋骨,林中点缀的光影,是画面最动人的血肉,树干里透出细微暖意,叶片点染着鲜活黄绿,远方融作一片温和灰蓝;而城市林间的野趣,也化作案头生机,进入我的画中。我在写生与教学里,一直强调要捕捉在生活瞬间里所赋予的生机。长春的白桦,就是都市中坚韧生长的诗意生机,它像种子,把东北人的热忱与乡土的根性深深植进了生活的每个角落。

二、北至黑河:界江之畔的静谧蓝灰色

一路向北,窗外景致开阔平坦,直入边境线。车抵黑河,空气也陡然清冽。黑龙江在前面铺开,像一块巨大的灰玉带慢慢往前流淌,对岸的房檐树冠时隐时现。云层低回,湿润的空气滤去炽热的阳光,为天地覆上一层沉静的蓝灰纱幕。伫立界畔,听沉稳的江流,心绪自然平静,这是北地边境独有的氛围。

郑光旭《黑河岸边的小码头》

布面油画45x30cm

2025年

岸边的房舍与人影是宁静中温暖灵动的音符。我们来到城市的各个角落,空气里弥漫着蒸腾的热气,摊贩叫卖的竹筐里,新起的土豆裹着湿润黏稠的黑土,那份实诚的被土地孕育的分量直抵手心。北地的风貌,沉静而利落——岸边码头、木刻楞房,活蹦乱跳,神采飞溅。我们急切地在画布上、在速写纸上捕捉这些“神气”,我们抓取的不仅是形貌,更是黑土地的生活色彩。这种感受沉淀到了《盛夏之黑河风情园》《雨中的木刻楞房》《黑河岸边的小码头》的创作中,兼具在地的形态与情感的共鸣。在作品《风中的黑河白桦林》《黑河风情园的林荫桥》中,江面浩渺,云影低垂,岸边屋舍错落,桥头市声喧闹。这些场景,共同勾勒出北疆边境独有的、值得探寻的另一番地域色彩与风貌。

郑光旭《盛夏之黑河风情园》

布面油画60x80cm

2025年

郑光旭《黑河风情园的林荫桥》

布面油画50x60cm

2025年

遥望着对岸模糊的树影,瞬间想起留俄求学时赶赴西伯利亚画画的日子。也是一样的寒冷旷野,风雪里的白桦林如此相像。当年在异国他乡画着那些陌生的景色,笔底下带出的却是藏得更深的热土原乡。此刻站在祖国的界江,面对相似的灰蓝天幕与静谧江岸,那份曾经在异国不断被唤起的对故乡黑土的体认——那种朴实坚韧里饱含的温情——在心底愈发清晰深刻。

郑光旭《风中的黑河白桦林》

布面油画60x70cm

2025年

三、归乡辉南:田垄间的夏意与秋词

车头调转,家乡辉南已沉浸在夏末秋初的色泽中。从老家的镇子里盘绕而过的蛤蟆河是辉发河的支流,而辉发河,最终汇入一眼望不到边的松花江。辉南地处长白山支脉和松辽平原过渡地带,这片江水与丘陵挤压出的土地,还伴随着数百年来的历史磨砺,在清太祖努尔哈赤起兵、抗联英雄杨靖宇殉国、朝鲜金日成革命的众多足迹中,涌动着滚滚烟尘,在大雪纷飞里,埋藏于这片黑土地的记忆之中。多少次日头升起落下,山石依旧,田垄依旧,雪原依旧。

郑光旭《北岗村的傍晚》

布面油画30x40cm

2025年

这里的河水清澈见底,田野里,苞米穗沉甸甸地压弯了绿茎,高耸的秫秸垛宛如大地画面里的金色图章。风中摇曳着草熟的芬芳,空气里浮动着果实微甜的氤氲。这感觉如此熟悉,浸润着我最鲜活的童年记忆。辉南有着浓重的地域色彩,春天来得迟,河水开冻,梨花绽放时,撸榆钱儿、追雀儿是孩童的欢愉,《春天的白桦》就带着那时的气息;夏日有野果的甘甜、捉鱼泥鳅的野趣,也有骤雨将至的压抑,正如《通往朱家屯的路》;辉南乡野的秋日,最感人的是那铺展在土地上的劳作景象;冬天漫长却充满暖意:烧热的南北大炕,烤得喷香的土豆,黄泥草棚顶上厚厚的雪,猫冬是雪国是里幸福的代名词。

郑光旭《辉南之夏》

布面油画40x50cm

2025年

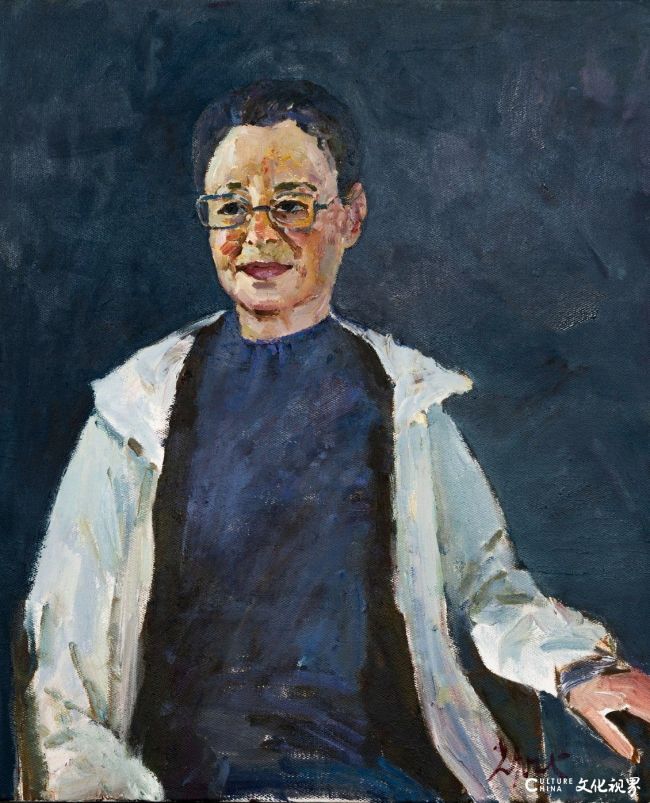

像所有农村的孩子一样,生活环境和家庭境遇让我很早就开始了解生命的重量与生活的珍贵。人生路的起点,家乡的原色,是我热爱生活与现实主义绘画志向的基底。如今,回到母亲的小院,红辣椒与翠绿的豆角一起轻轻摇晃。屋角的老藤蔓结了果,摘下嫩青的黄瓜,咬一口,那微微清冽的味道,瞬间把童年的记忆拉了回来。邻里间家常絮语带着土地与亲情的暖意,比任何情境都更打动人。这份源自家乡热土的真挚,化作《辉南之夏》《母亲种的嫩黄瓜》《徐明海像》中的底色,弥漫着丰盈的情意;村舍如雕塑般静静矗立在《北港村的傍晚》中,成为天际线舒缓的过渡;而那带着叶子与秫秸香气的玉米堆,在《家乡的玉米》里堆叠了辉南最灵动的色调和韵味。

郑光旭《家乡的玉米》

布面油画40x50cm

2025年

郑光旭《母亲种的嫩黄瓜》

布面油画30x40cm

2025年

我带学生写生时,时常提到:“生活之美,往往就蕴藏在俯首可见的平凡日常里。”辉南的物象,朴实的乡邻,这土地的温厚哺育,永远是我最熟悉的创作来源。

郑光旭《徐明海像》

布面油画40x50cm

2025年

四、西赴阿勒泰:原野民居与天光流转

此行的终点,我来到新疆阿勒泰地区的哈巴河县铁热克提村。

郑光旭《宁静的清晨》

布面油画60x70cm

2025年

阿勒泰以其无垠的壮阔再次激发了我对色彩的认知。夏末的原野并非单纯的绿,近处的草甸宛如撒落光的织毯,延至地平线的灰青色山峦勾勒出天际线,高旷澄澈的天空,云影疾驰,西陲草原的生命力,在阿勒泰牧区中奔涌而出。山坡上错落的木屋是这里最鲜明的印记,这片土地的民居建筑与同纬度的黑龙江截然两样,尤其展现出硬朗而质朴的简单美感。东北的民居厚实得如同大地的堡垒,而这里的构筑则极尽简练,方正的厚实木板严丝合缝,依着起伏的山坡线,拼合成一个个棱角分明的体块,木材不曾刻意打扮,只经风霜雨雪的浸润与高原日光的漂洗,最终沉淀成一种独特的、温暖的沉着灰调。

郑光旭《阿勒泰齐巴契列克村的傍晚》

布面油画60x80cm

2025年

在我的画面中,这朴素的构筑与自然生成了一种力量。在《铁热克提的小木屋》组画中,在牧马放羊的迁徙之野,它是人们因地制宜的智慧结晶。这些木屋紧紧抓住山坡的脊线,建筑本身的形态与周围连绵山体的节奏悄然呼应——它是人对自然环境的理解与应和。在《阿勒泰齐巴契列克村的傍晚》和《铁热克提的老房》中,民居赋予了草原景深与尺度:绵延的原野、低矮的山体、错落的屋群,组成了一幅又一幅稳重独特的构图框架。在《月亮河》中,这些景和物仿佛苍茫天地间沉默的守望者,让夜里浮云游动的月亮与盘旋的风声也有了落脚的回音。正是在这旷达中树立起的“人生活的痕迹”,让壮丽景观得以在如此美好的尺度下被感知,被发现,被赋予更多的含义。

郑光旭《铁热克提的小木屋之二》

布面油画60x70cm

2025年

新疆我已来过多次,望着这些朴素居所,我想,正是这瑰丽的山川水土培育出的万千面相,才能够长久地召唤着我们一次次跋涉远行。每一次驻足,都为画布增添焕然一新的色彩,西陲大地的独特物象,织就了不可替代的视觉与人文诗篇。

郑光旭《雨中铁热克提》

布面油画60x80cm

2025年

郑光旭《铁热克提的老房》

布面油画60x80cm

2025年

结语:为生活启程,是艺术的归途

回望这一趟行旅:丰盈饱满的收获,源于我们对脚下生活沃土的深切拥抱与扎根。

列宾美院的恩师叶列梅耶夫先生告诉我,一定要坚持写生,要在生活的寻常中发现美,身边最普通的题材就是最永恒的绘画题材。我想,我完全遵从了他的教诲,从圣彼得堡、老拉多加、西伯利亚,再到北京、长春、黑河、辉南、阿勒泰以及其他数不清的城镇乡野,这些年,这一路写生所塑造的,是一种综合的对于造型、构图、创作的全面素质。至今让我受益匪浅的,是我所坚持的:一手伸向经典,一手伸向生活。钻研现实主义,关注扎实存在的现实生活,尤其是自己身边的寻常生活。写生——早已经成为我的信仰,并一直延续至今。

郑光旭《铁热克提的白桦》

布面油画60x80cm

2025年

绘画的目的不在于机械化的复制自然,而在于饱含情感的表现自然。生活也有表情,也有喜怒哀乐。我写生的黑土地,为我构筑了一个有晴有晌、有血有肉、有筋有骨的立体化的热土原乡;那些树干枝桠有了丰富的情愫,那些烟囱中涌出的是柴火饭香的味道;我在画面里,渐渐累积出了巨大的空间,融汇了很多微小而美好的故事,一点一点填充于其间。

车行过山海,回首北望——那片天地,白桦风骨依旧,江声不息,草原辽远直抵天心。

北方的美,召唤我下一次启程;大地的美,带我拥抱热土沉浸原乡;生活的美,值得我倾尽一生去追寻。

(文/郑光旭,来源:AW艺术世界)

作品欣赏

郑光旭《雨中的木刻楞房》

布面油画60x80cm

2025年

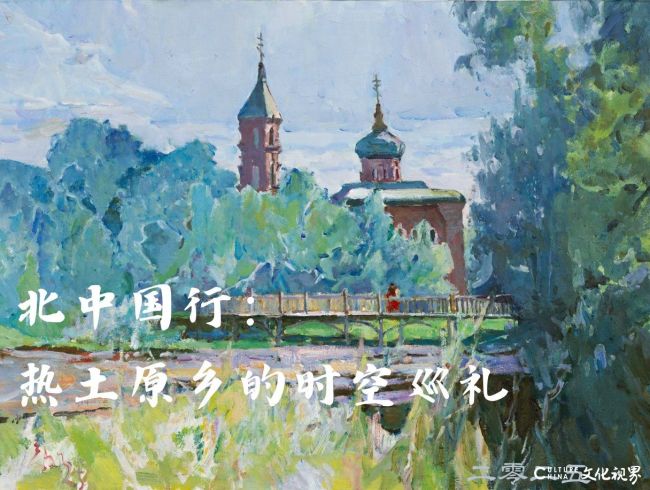

郑光旭《黑河小教堂》

布面油画50x70cm

2025年

郑光旭《铁热克提新居》

布面油画60x70cm

2025年

郑光旭《女干部周姐》

布面油画50x60cm

2025年

郑光旭《沐光的黑河白桦林》

布面油画50x60cm

2025年

郑光旭《桦林之声》

布面油画50x60cm

2025年

郑光旭《黑河小白桦》

布面油画40x60cm

2025年

郑光旭《马鞭草》

布面油画40x60cm

2025年

郑光旭《月亮河》

布面油画50x60cm

2025年

画家简介

郑光旭,1970年12月出生于吉林。2008年硕士毕业于列宾美术学院油画系,师从叶列梅耶夫教授,主要从事油画创作及理论研究。

现任中国艺术研究院艺术与文献馆馆长,民盟中央文化委副主任,中国美术家协会理事,中国艺术教育促进会理事,俄罗斯艺术科学院荣誉院士,列宾美术学院荣誉教授,博士生导师,一级美术师。国家艺术基金评审专家,中国博士后科学基金评审专家,国家留学基金管理委员会评审专家,中国美术馆评审专家,中国艺术研究院教师指导委员会副主任。