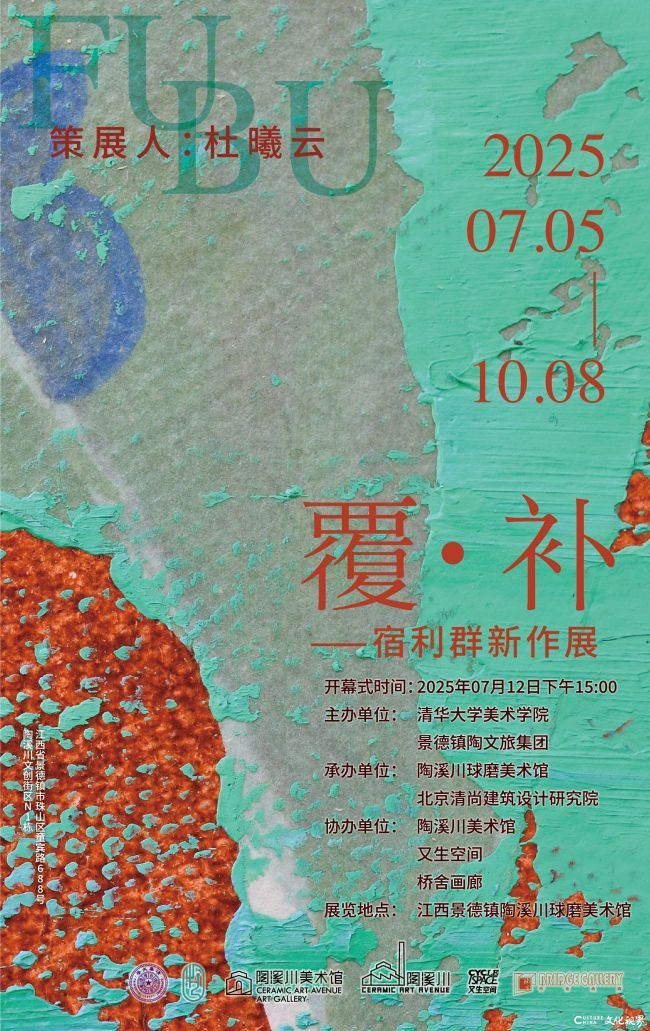

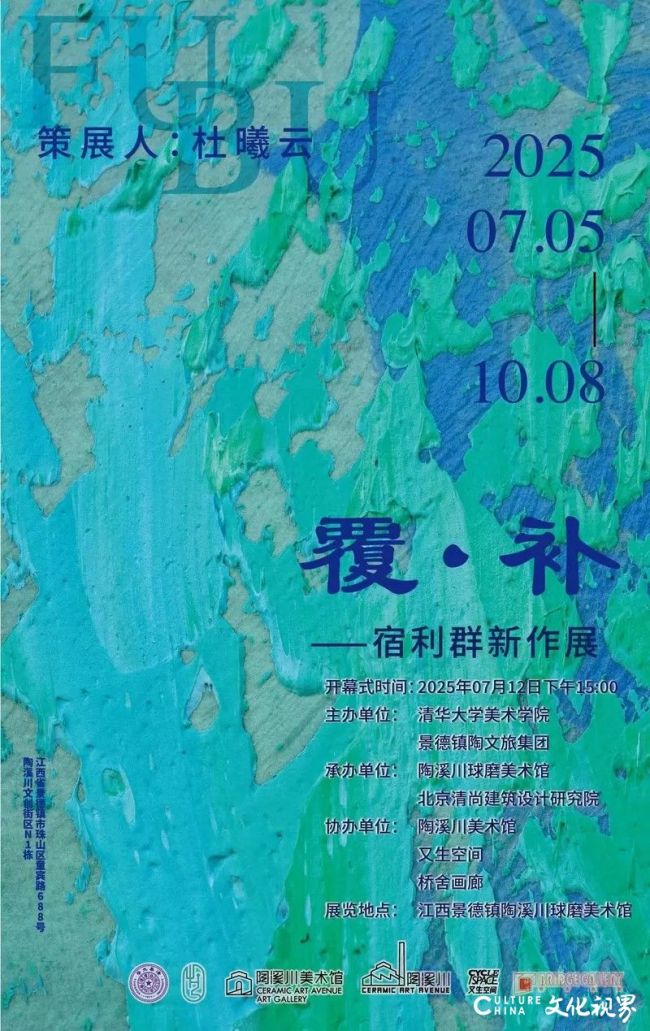

9月27日,“覆·补——宿利群新作展答谢暨新书分享会”在景德镇陶溪川球磨美术馆举办。

覆·补——宿利群新作展答谢暨新书分享会现场

现场合影

活动现场,宿利群亲临,与观众面对面分享创作背后的思考轨迹与情感历程,并向陶溪川美术馆捐赠作品。在交流互动环节,嘉宾们围绕宿利群的此次展览展开了交流与探讨。

艺术家宿利群致答谢词

作品捐赠(左:陶溪川美术馆总馆馆长薛璇,右:艺术家宿利群)

景德镇陶邑文化发展有限公司总经理刚好主持此次活动

交流现场

中国美术家协会策展委员会委员、四川美术学院教授俞可表示,今天的艺术实践,本质上是一场不断发现问题、校正文化方向的持续旅程。在这一语境中,宿利群的作品展现出独特的探索路径。他有意将破损的陶瓷融入创作,不仅因为其承载着景德镇千年窑火的历史重量,更在于他拒绝博物馆式的静态陈列逻辑,转而以实验性的姿态,将残缺之物有意识地在画面中凸显,从而创造出新的视觉叙事与文化体验。

另外,宿利群的艺术轨迹经历了从早期抽象探索到近年对传统器物图像进行深入研读与重构的转变。这一转向背后的动因及其所蕴含的艺术价值,在当代乃至未来的艺术讨论中,都具有持续被叩问的意义。同时,我们也注意到,宿利群在作品中尝试协调两种不同的视觉语言——传统的器物图像与当代的绘画表达,并能够以真挚的情感将它们有机地融合于同一画面中,这种语言上的并置与对话,本身即是一个值得深入探讨的课题。

从展览看来,宿利群的艺术实践并不固守于某一段文化、历史或时间的既定经验,而是试图以某种“异常”的方式,去回应他在景德镇长期浸润所获得的深层体验。这种“异常”,既体现为形式上的有意越界,也可理解为艺术家对文化处境与自我身份的积极回应。

然而,这样的创作路径也伴随着不可回避的挑战:当艺术家面对如此厚重而强大的传统文化资源的陶溪川,如何在表现“异常”的同时,避免被文化的重力所裹挟,保持精神的独立与批判性?如果难以自拔,那么艺术家的主体性又将栖居何处?这正是宿利群作品背后潜藏的重要命题……

值得强调的是,艺术创作不仅是观念与作品的输出,更关乎艺术家如何在当下的文化现场中注入新的资源,激活对话,并与观众建立真实的联结。正因如此,宿利群所进行的艺术探索,在今天的艺术现场中,具有被持续关注的意义。

清华大学美术学院陶瓷艺术设计系副主任、副教授吴昊宇表示,宿利群将破碎的古陶瓷与当代语境相连接,创造了许多极具新意的作品,给他带来很大惊喜。过去他对宿利群的印象更偏向于设计师的身份,而这次展览使他重新认识了宿利群的艺术创作。在这些作品中,他感受到宿利群内心深处那份始终未曾割舍的艺术冲动与执念。在忙碌的过程中,他依然回归自我,回归艺术创作。

吴昊宇认为,这种回归体现在展览的不同楼层。三楼的装置作品尤为突出,它通过从早期彩陶到宋代的脉络营造出一条时间的长廊,进而与未来形成一种朦胧的联结。两侧不锈钢反光板的设置,使观众在其中看到变形的影像,这种介于真实与不真实之间的观感非常有新意。在一楼,他注意到宿利群对当代艺术的思考同样深刻。虽然是布面油画,但艺术家并未依赖丰富的色彩,而是通过肌理的方式表达。这种处理方式不仅突破了材料的局限,也折射出他对传统与当代关系的深入思考。

北京林业大学艺术设计学院教授、北京林业大学环境艺术研究所常务副所长刘冠表示,宿利群的创作在中国当代艺术语境中走出了一种新的类型。他区别于许多同辈艺术家“出世”的姿态,而是以“入世”的心态,将抽象表现主义与中国传统文化相融。在其作品中可以看到东西方、古与今、具象与抽象的矛盾交织,却因延续工艺美院的传统而被化解为一种悦目的和谐,作品表面亲近易懂,却内含深层的隐喻与思想。

这一独特性与其曾经所处的时代机缘密切相关:1980年代改革开放带来的西学涌入与传统文化蓬勃复兴的双重外因,以及家国责任感与叛逆精神的双重内因,共同塑造了那一代艺术家的精神底色与创造力。在此历史背景下,宿利群逐渐确立了属于自己的创作路径。他的作品既包含着长久的酝酿与自我沉淀,也是画家个体与时代精神碰撞反思的直观呈现。尤其近年在陶溪川的经历,促使他将家学中曾经耳濡目染的历史文化修养,凝结于散落的瓷片之间,用一种超越东西方文化藩篱的画面形式,走出了抽象表现主义的固有范式,进而确立了独特的艺术坐标。

图书签名现场

艺术家张大力是宿利群的同学,两人相识已有四十余年。张大力对宿利群早期作品有深入了解。宿利群在八十年代开始创作抽象油画,在当时这类创作就非常勇气。当年,他在中国美术馆举办过重要展览。随后,宿利群逐渐将创作重心转向收藏。他不仅收藏古代陶瓷和书法拓片,也涉猎大量当代艺术作品。

多年来,张大力观察到宿利群始终沉浸在早期创作的精神状态中。此次展出的作品虽在画册中见过,但现场直面这些作品仍令人感动。展览呈现了宿利群生命中不同时间段的叠加,早期的抽象创作、收藏家的身份,以及对中国文化的领悟。正是这些因素融合,形成了宿利群今日的艺术风格。张大力感慨,这一风格经历四十余年的沉淀,越来越圆满。

景德镇陶邑文化发展有限公司总经理刚好在展览现场分享了展览筹备的历程。展览筹备一年多,艺术家本人及其团队高度重视,最终在这一相对复杂的空间中呈现出极具感染力的展览效果。展览体现了宿利群与景德镇深厚的关系。他不仅热爱陶瓷,也对陶溪川的历史与文化有深入理解。他通过作品讲述这座城市的故事,呈现人文、建筑与自然之间的微妙关系。他的艺术创作具有科学研究的特质,有材料与色彩的碰撞,传统文化与国际视野的交锋等。在这种张力中,作品蕴含的不确定性与未完成性,恰恰是艺术最具价值之处。观众在观看过程中可以生成各自独特的审美体验与价值判断,从而激发新的思想与创造力。

展览现场

本次展览展出了艺术家宿利群创作的油画、水墨、手稿以及装置艺术等80余(组)件作品,呈现了他二十余年间收藏与修复陶瓷残片的成果。展览由北京清尚副总设计师曹雅楠担任展览设计,三个空间各有侧重,相互补充,也互为关照。

北京清尚副总设计师曹雅楠

展览现场

此次展览的标题“覆·补”是策展人杜曦云提出的,精准地概括了这件作品的核心,通过跨材质、跨边界的笔触与影像表现,将“像”的概念进行转化与传递,从而形成一种新的视觉与思想状态。由于作品本身没有边界感,没有材质的限定,因此曹雅楠希望空间设计能够延展作品的外延,使空间成为作品理念的延伸。

展览现场

在空间营造上,曹雅楠力求呈现一种“覆”和“补”的感受,即通过观者的视觉行为与空间互动,形成观者与作品、观者与被观者的一种“像”与“被像”的关系。大量纱帘与艺术装置的运用,使人在空间中呈现渐隐渐现的状态,这种处理呼应了宿利群作品中“覆”和“补”的特质,也强化了观者的沉浸感。

在考察整个球磨美术馆空间时,曹雅楠注意到建筑体狭长,与常规艺术空间有较大差异。她希望作品能够与空间完美融合,充分利用空间特点,避免延用常规展陈搭建方式。最终,设计采用纱帘布局,既划分了空间,又不阻断视线,同时成为作品的引导方式。

在一层与地下一层的设计中,纱帘形成渐变色彩关系。最初她计划使用多层纱帘,通过不同厚度表现空间层次,但考虑到空间结构及作品表现力,最终精简为中间较暗、两侧较浅的布局。通过这种视觉手段,两侧显得厚重而富有空间感,中间区域则更为空旷,增强了观者在行走中对空间与作品的感知。

展览现场

许多观众在二层看到宿利群《蚕》的艺术作品时,往往会被其视觉冲击所吸引。这不仅源于宿利群有大量的陶瓷修复作品,也因为这些作品跨越时空与时代。曹雅楠希望以一种平面化的方式整体展示这些作品,同时赋予空间无限延展的可能。若空间设计出现尽头,观者容易感到戛然而止的遗憾;因此,她通过不断向上延展的设计,使空间与天花板相连,并利用锤击纹镜面形成反向呼应,构建出一个完整的环状结构。通过这种环形设计,让宿利群的艺术收藏与作品在空间中呈现出无限性与循环感,为观者带来启迪。

展览现场

展厅中还使用了镜面的设计,营造出一种“景窗”般的观感。观者通过不锈钢反光板观看作品时,会产生如同置身于新的取景长卷的体验。镜中景观往往呈现比肉眼所见更为精致的小景框,使观者在时空中重新生成绘画般的感觉。这种长条镜面设计不仅呼应了建筑本身的狭长气质,也与空间语言相契合。

展览现场

展览的空间设计不仅强化了观者的沉浸体验,也使观众能够感知作品之间的远近与空间关系,强调艺术与观者的互动。在参观过程中,无论是作品本身,还是观者的感知体验,都如同“破茧化蝶”,在视觉与思想层面产生共鸣。曹雅楠指出,这种设计既服务于宿利群作品的主题呈现,也结合了自己多年展览实践的经验与惯性思维,通过空间与作品的有机结合,形成了独特的展览概念与体验模式。

《蚕》生命的轮回

“所有的这些藏品和作品用了二十年的时间。”宿利群介绍道,他从2006年开始收集陶瓷残片,并用大漆进行修复。起初,他只是出于对收藏的喜爱,但随着时间的推移,残片的数量不断增加。如今呈现在观众面前的,仅是他手中百余件藏品中的冰山一角。

他回忆道:“其实一开始我并没有感觉,只是在修复。直到2021年,我在时间博物馆举办了一场展览后,就开始思考如何将这些修复的陶瓷做一个展览。如果做一个传统的收藏展,我觉得太常见了,而且这些陶瓷都是大漆修复的,不是完整器。我就在想如何将这些修复的陶瓷整合成一件作品,这件作品该用一种什么样的形式来呈现。”2024年,宿利群与陶溪川商议举办此次展览。他参观了球磨美术馆,考察了展览空间,认为该空间二层非常适合做一个装置,但如何做又成为了新的难题。

展览现场

最终,曹雅楠以“茧房”为概念,将这些残破的陶瓷置于茧房之中,营造出一种生命轮回的哲学意蕴。修复后的残破陶瓷仿佛获得了新的生命,这不仅是个体生命的轮回,也是社会生命的更迭。从这个角度出发,深入探讨生命轮回,并将艺术作品呈现给观众,让观众自行思考。

在中国传统文化中,“作茧自缚”、“破茧而出”象征着生命的轮回。陶瓷又恰似蚕一样,历朝历代的陶瓷各有其独特样式,破碎被终埋在土中,后人将其挖掘出来,又将其修复成完整器,换发出新的生命,又开启了一个新生命的轮回。“再过100年,这些东西再次破碎,后人再把它们整理出来,可能又是一个新的轮回。”在宿利群看来,人与社会之间的逻辑关系和哲学关系是相同的,都是一种生命的轮回。

展览现场

此次展览的标题“覆·补”,精准地概括了这件作品的核心。从陶瓷修复到绘画,再到装置展示,都充分体现了“覆·补”的主题。宿利群认为,“覆”是以未来的时间覆盖当下的时间;而“补”,则是以自己的理解去补过去的残缺。每个人对“补”的理解都不尽相同,这使得展览的主题更加深远、广阔,其深度也得以充分体现。

从陶瓷碎片到国画再到油画

一层展出的是与陶瓷相关的作品,以绘画、瓷器对照的方式呈现,每件画作前旁均摆放对应实物,观众可直接比对破损瓷片与画面意象,体验艺术家宿利群“由器入画”的独特路径。

展览现场

在谈及为什么会将修复后的陶瓷转为国画再转到油画作品时,宿利群说道:“我一直在想如何把中国传统水墨和西方油画之间的关系梳理一下。在这个过程中,最重要是将它们结合在一起。过去我总是在画水墨的时候想着油画,画油画的时候想着画水墨,想把东西方的绘画手段交融在一起。后来我觉得,与其这么做,不如干脆把两者放一起,把画好的陶瓷的残片分裂开,在根据我画面的需要进行拼贴。拼贴完成并晾干后,我再用油画覆盖。”

展览现场

他进一步解释,覆盖的过程同样需要取舍,“要考虑哪些地方覆盖,哪些地方要保留下来。”后来创作陶溪川的风景画时,他也延续了这种方式。总体而言,这一系列探索,都是在他对中国绘画与西方绘画关系的理解下逐步完成的。宿利群坦言,这是一个极为艰难的过程。他画了四十余年的画,才逐渐走到今天这一步。“这是经过无数次推敲和否定的结果。你如果不否定自己,就不可能有新的东西出现。在反复过程中不停地面对它,有时候情绪会很舒畅,有时候会比较低落,有时候会比较兴奋,情感上会有相应的变化。”

展览现场

宿利群将这一系列的创作分为两部分。第一部分是将陶瓷残片以写生的方式转化到宣纸之上。例如此次展出的龙缸,是由不同龙缸的残片拼接而成,而非源自同一完整器皿,因此残片呈现出多样的色彩。宿利群表示,正是这种不完整与差异,带来了特别的灵感。当他将残片形象转译到宣纸时,实物已发生根本性的变化,它不再是完整光鲜的器物,而是带着创伤与色彩差异的集合。从绘画的角度而言,这一拼贴组合的方式与西方“构成主义”相呼应,营造出一种特殊的视觉观感,并激发观众的想象。

展览现场

他指出:“在这个过程中,我已经把传统写生和传统水墨绘画彻底肢解了,用自己的语言重新组织成新的画面。”

展览现场

第二部分是将作品进一步转化到油画中。在此阶段,他会有意识地描绘风景,加入树木、山峦等元素,再将龙缸嵌入其中。他解释道,为了使龙缸与画面空间融为一体,他会在绘画过程中通过树枝、树叶及空间变化对龙缸进行二次切割。在他看来,如何将残破的瓷片、中国画与油画结合在一起,是整个探索中的关键点。

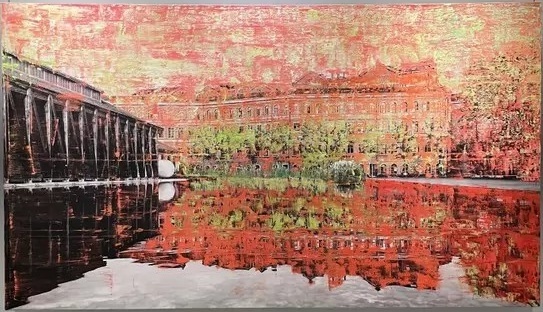

《陶溪川的彩虹之路》那些难以磨灭的记忆

地下一层展厅展出的作品是宿利群专为陶溪川创作的。小幅作品多源于他2019年在陶溪川的写生,而大幅作品则完成于今年。他在陶溪川工作多年,对这里有着深厚的情感。从建设初期到最终落成,许多场景都深深印刻在他的记忆中。尤其是“上茶下咖”的二楼,那是他们经常开会、解决问题的地方,也因此成为难以磨灭的记忆。

展览现场

在创作陶溪川系列时,宿利群始终在思考哪些地点需要重点表现。其中“上茶下咖”他以七幅不同角度的作品加以描绘。通过不断尝试与反复描绘,他不仅完善了作品本身,也在创作过程中获得了更深的体会与理解。他认为,艺术创作往往源于对某个对象特别的兴趣。当反复直面、不断描绘时,这种过程本身就很有意义。

展览现场

《陶溪川的彩虹之路》是宿利群特别喜欢的一件作品,是一幅中国画,先以墨线打底,再辅以中国传统的矿物质颜料。当观者从侧面观看时,画面会闪烁金光,在灯光照射下格外好看。这幅画的创作历时一年多。从去年七月起笔,他一度停下,不知如何继续。直到今年六月才重新动笔,将其完成。然而在这一年的停顿中,他始终在思考如何推进画面。作品中的房屋有八扇窗、两扇门,他最初计划十天完成,每天画一个窗户或一扇门。虽然过程中常常交替画其他部分,但他始终坚持每日完成一个目标。渐渐地,画面一点点成型。

他将中国绘画的笔墨关系与西方色彩观念结合,运用了大量印象派的表达方式,注重色彩对比与冷暖关系的调和,如红与绿、蓝与紫的交错。若直接并置,这些颜色往往显得突兀,但经过巧妙布局,便能形成舒适而和谐的整体。这也是宿利群在创作中最大的难题之一,他既不愿表现中国传统水墨的感觉,又不想完全落入西方印象派的色彩窠臼,而是努力将水墨精神与印象派色彩融汇其中。

展览现场

结语

在展厅的光影与镜面之间,残破的瓷片被重新赋予生命,往昔与当下在此交织。宿利群以多年的坚守,将破碎化为新生,将记忆化为画面。他的作品不仅关乎艺术,更关乎人与时间、人与历史的深情对话。“覆”与“补”不只是修复的技艺与方法,更是一种生命的姿态,一种延续与重生的力量。

(文/王丽静,来源:艺术头条)

艺术家简介

宿利群,1961年生于北京,从事艺术创作、设计。现为清华大学清华工美高级工程师。1981年考入中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)特种工艺美术系壁画专业。1985年7月毕业留校,曾任装饰艺术系秘书,中国美术家协会壁画艺术委员会学术秘书。1995年至1996年在法国巴黎国际艺术城研修。

主要作品有重彩壁画《大自然的呼唤》(1990年),彩色琉璃壁画《百鸟朝凤》(2012年)。在中国美术馆举办“宿利群油画作品展”(1989年),在中国现代文学馆举办“墨晓苍茫——宿利群作品展”(2012年),在北京今日美术馆举办“寻真·宿利群油画、水墨作品展”(2016年),在景德镇御窑博物馆举办“素笔珠山——宿利群绘画展”(2021年),在北京东方保利·时间博物馆举办“素笔珠山——宿利群绘画展”(2021年),在南京大学艺术学院举办“像与成像——宿利群作品研究展”(2024年),在陶溪川球磨美术馆举办“覆·补——宿利群新作展”(2025年)。