中华网山东报道今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这段可歌可泣的历史,承载着中华民族不屈的抗争精神。为更好传承红色基因,礼赞英雄精神,文化视界网&中华网山东共同推出“致敬!老兵——抗战印记”网络主题宣传活动。书画艺术历来是传承文化与价值观的重要媒介,本次活动突破传统形式,创造性融合书画艺术与AI技术,结合动态化书画等创新形式,让静态画作“跃然屏上”,并邀请多位著名画家,讲述红色艺术作品背后的动人故事,激励今人铭记历史、珍视和平。让英雄的事迹永不褪色,让历史的回响永续传承。

——编者按

在抗日战争胜利80周年的特殊年份,当看过93阅兵式上钢铁洪流彰显国家力量、亿万国人热血沸腾之时,著名画家于新生再次回望自己笔下的抗战题材作品——从定格甲午风云的《甲午海战》,到铭记抗战胜利的《胜利》,再到守护当下和平的《风雪无阻巡逻路》,他以三张跨越时空的画作,串联起中华民族“抗争—胜利—守护”的精神脉络。近日,于新生接受本网《抗战印记》栏目专访,讲述笔墨背后的历史敬畏与艺术担当。

一纸邀约,以《胜利》定格抗战精神

“接到中国现代史学会与中国美术家协会联合发出的邀请函时,我立刻意识到,这不仅是一次艺术创作,更是对历史的致敬。”回忆起2015年抗战胜利70周年时创作《胜利》的契机,于新生的语气仍带着几分郑重。彼时,“铭记历史、珍爱和平”美术创作展的主旨清晰明确:以抗日战争为背景,警示侵略战争的深重灾难,传承不屈不挠的抗战精神,守护当下的和平安定。

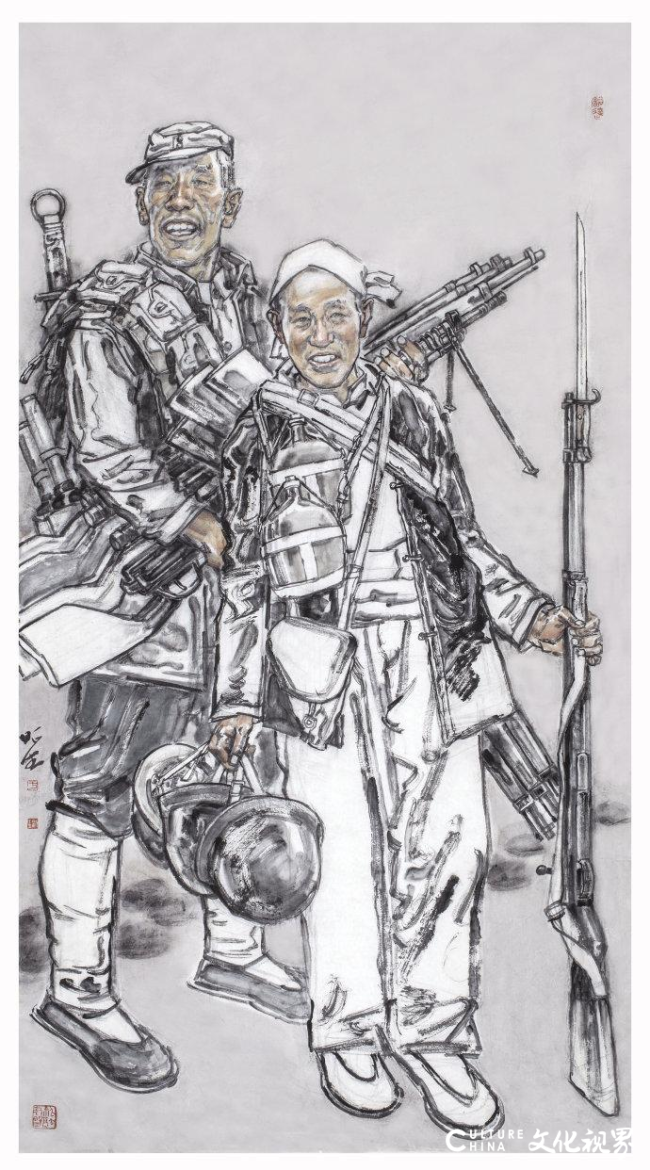

《胜利》于新生97cmx179cm 2014

在组委会提供的选题中,“一次战斗的收获”让于新生眼前一亮。这个题材看似聚焦一场具体战斗——中国军民消灭敌人、缴获武器的瞬间,但背后承载的是整个抗日战争的胜利荣光。他坦言,选择这个切入点,正是希望以小见大,让观众从一个“胜利片段”读懂整个民族的抗争史。

创作之初,6尺整张宣纸的尺寸限制,让于新生确定了“典型简约”的风格方向。“复杂场景会显得琐碎,反而削弱主题。”他最终将画面核心定格在“一军一民”两个人物上:两人肩扛缴获的敌军枪械,脸上洋溢着胜利的笑容,背后是留白的背景——这种借鉴传统绘画的“无背景”处理,让军民形象更具冲击力,也暗合“军民是胜利之本”的深层立意。

细节之处更见匠心。于新生特意在军人背后插了一把大刀:“这不仅是当年抗敌的武器,更是精神象征——《大刀进行曲》里‘大刀向鬼子们的头上砍去’的呐喊,正是中华民族不屈不挠的写照。”而民众角色身着的白裤子、白鞋,则藏着更沉重的隐喻:“白色是民间祭奠亡灵的素服,它提醒着我们,胜利背后是无数军民的牺牲,那些灾难印记,几代人都不能忘。”

三部曲作,串联百年抗争与守护

《胜利》并非于新生对抗战主题的首次探索。在此之前,他创作的《甲午海战》已入选山东省重大历史题材选题,这幅5米多长的作品,虽聚焦清代甲午年间的抗争,却与《胜利》有着精神上的共鸣。甲午海战是中华民族早期反侵略的重要篇章,虽然时间不同,但那种面对侵略绝不屈服的精神,和抗日战争是一脉相承的。

《甲午海战》255x550cm于新生

山东省重大历史题材美术创作工程作品

山东省美术馆收藏

近几年,于新生又为中国国家博物馆创作了现代题材作品《风雪无阻巡逻路》,画面中边防官兵冒着风雪守护边疆的场景,与前两幅作品共同构成了“抗争—胜利—守护”的三部曲。“从清代甲午海战的抗争,到抗日战争的胜利,再到如今边防官兵守护和平,这三张画是连贯的:我们既要铭记过去的抗争,更要守护当下的安定。”

《风雪无阻巡逻路》(中国国家博物馆收藏)

250x350cm于新生2023

在他看来,这种“连贯性”正是艺术创作的社会责任所在。艺术家不能只追求自我价值,更要通过作品传递历史记忆与时代精神。于新生坦言,创作这三张作品时,他始终抱着敬畏之心:每一笔都要对得起历史,对得起那些为和平牺牲的人。

居安思危,以艺术传递和平信仰

谈及抗日战争胜利80周年的当下,于新生感慨万千。“93阅兵式让我们看到,中国早已不是过去那个贫穷积弱的国家,我们有能力守护和平,但居安思危的意识不能丢。”他直言,如今仍有部分日本右翼势力不承认侵略历史,“这提醒我们,历史不能被遗忘,警惕不能放松。”

作为艺术家,于新生认为自己的使命仍在继续。“今后我会继续关注这类题材创作,用笔墨记录历史、传递和平信仰。”他坚信,在国家强盛、民族团结的背景下,中华民族一定能战胜任何敢于侵犯的敌人,“而艺术的力量,就是让更多人记住:和平来之不易,守护和平需要每个人的担当。”

从《甲午海战》到《胜利》,再到《风雪无阻巡逻路》,于新生用画笔为历史立传,为和平发声。在抗日战争胜利80周年的今天,这些作品不仅是艺术创作,更是提醒我们铭记历史、珍爱和平的精神坐标。

来源/文化视界网 作者/周龙

摄像、摄影/王鑫 袁少帅

转载请后台获取授权

画家简介

于新生,1956年8月生于寿光,1988年毕业于山东艺术学院,中国美术家协会会员,中国国家画院研究员,山东省美术家协会顾问、第六届副主席,山东省中国画学会原副会长,山东省书画学会学术委员,山东工艺美术学院教授(正高二级),硕士研究生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。99中国百杰画家,中国文联第三届中青年“德艺双馨”艺术家,全国第七次文代会代表,中国国家画院新中国美术家系列入选画家。