如果选取某种孤异的形态作为当代水墨的标志的话,那么,蔡广斌的影像水墨也许是最为适宜的。这样说,可能会招致许多争议与批评,但我的理由是,蔡广斌不仅以“水墨+影像”的叠加态完成了当代水墨的一次变革,重构了当代水墨的新形态,并由此同时拯救了“水墨”与“图像(影像)”,而且在水墨与影像的互构中生成了具有反思与哲理价值的“可视的意识形态”[1],从而以“图像寓言”的方式把自己与这个时代紧紧地联系在了一起。在这一历程中,蔡广斌以其敏感的心灵、深刻的洞察力、多样性的才华与不可遏止的创新性欲望,激发学术界乃至公众的广泛关注。

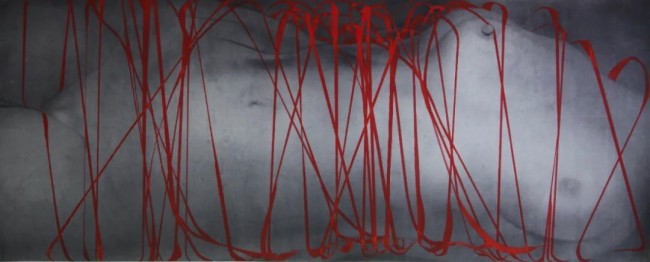

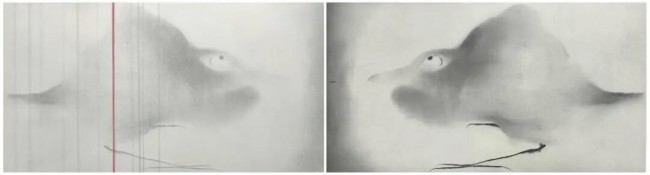

《热点·2010A》

水墨、影像

120×246cm×2

2010

然而,从作品的性质上讲,蔡广斌几乎是无可置疑的反叛者,而且是双重的——既是当代社会的反叛者,又是中国当代艺术的反叛者。读蔡广斌的作品,犹如读一首漫长的伤感诗,而组成这首诗的节律则是艺术家随手偶拍的影像:孤寂的都市角落,不可名状的肢体、莫名的微笑、沉默的人、柔弱的背影、不断生长的景观,如此等等。在水墨晕染的无边的晦暝中,它们总是若隐若现,闪烁不定,仿佛喻示着生活的隐秘,又似乎完全失语。其低沉、哀怨的悲剧性情绪与喧嚣的时代是如此格格不入。可以说,蔡广斌的作品来自现实,又以寓言的方式疏离、拒绝了现实。不仅如此,当中国当代艺术越来越喜欢以喜剧的方式出场,在技术至上、形式主义的胜利中相庆贺,并以娱乐性讨好时代,以至于这个时代每个角落都洋溢着嬉戏声时,蔡广斌作品的沉重与忧郁是如此不合时宜。因而,稍具讽刺意味的是,蔡广斌虽置身于当代艺术领域,其性格、心灵、气质却与这个领域毫不相干。

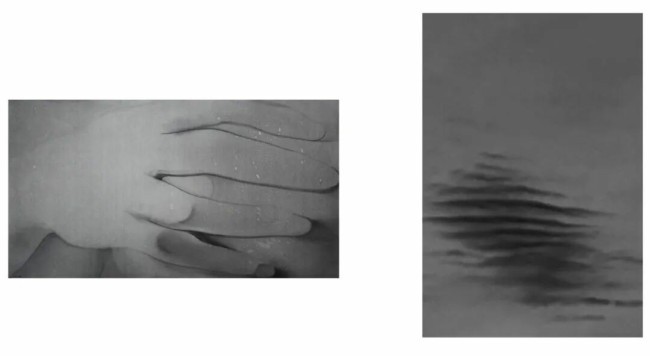

《他拍-肤》

水墨宣纸、影像

180×220cm

2013

不知为何,无论从个性的忧郁上看,还是从作品所弥散出的晦暝中体会,我都似有似无地感觉到,蔡广斌与19世纪欧洲的知识分子有许多相似之处。他们都迷恋时代、景观、人性的变化,又不约而同地以狐疑、批判的眼光感知周遭的一切;他们如此地困惑且钟情于现代性的“偶然”“短暂”“瞬时”,却又无一例外地试图以寓言的方式为当代人建造一座纪念碑;他们尖刻地质疑新生事物,却又不得不以这些事物作为创新的依据与资源。倘若我们将蔡广斌的作品梳理出一条线索,便可以清晰地看到这一点。从早期的《异》《融》到新世纪初的《窗·堆积》《潮·重复与陌生》,从2013年开始的“自拍”“他拍”系列,到2016年左右的“长海医院”“中环高架”系列,从2020年的“权利与妥协”“突变”系列到2022年的“发生”系列,蔡广斌与时代的关系有点像卡夫卡:无论什么人,只要你在活着的时候应付不了生活,就应该用一只手挡开点笼罩着你的命运的绝望……但同时,你可以用另一只手草草记下你在废墟中看到的一切,因为你和别人看到的不同,而且更多……与此同时,蔡广斌与波德莱尔、卡夫卡一样,都喜欢以“寓言”的方式构建自己的话语体系,试图在寓言的意义上呈现对时代的理解与体验的内在图景。如果非要以比喻的方式来形容他们的关系的话,那么,似可用量子纠缠理论来加以描述:当一颗量子在19世纪的星空中闪耀时,另一颗量子亦在21世纪的夜空中做出了同样的运动姿态。

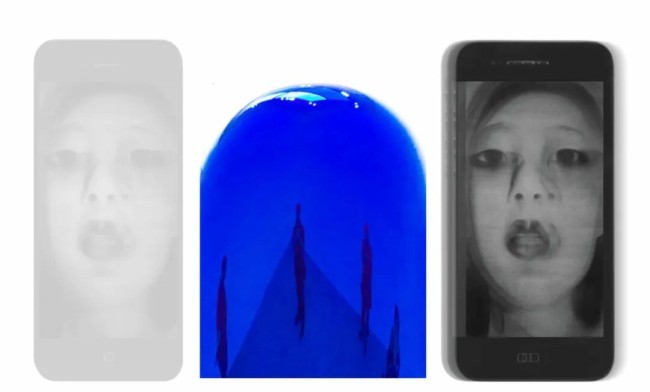

《自拍_Iphone 01》

水墨影像

235×165cm

2013

阅读蔡广斌的早期作品乃至近年的新作,不难看出,对人的存在的思考、对景观社会及社会典型问题的敏感,并试图在隐喻层面上将这些心理图景构建为当代生活的寓言,不仅构成了蔡广斌全部作品的逻辑起点与方法论,也是他贯彻于创作实践中的精神主线。进一步讲,这还是他的影像水墨形成的道德根源。作为生活的敏感者,蔡广斌对周遭事物的感受只能是连续不断的“震惊”。正如阿甘本所说:“当代的人把时代的黑暗当作某种关注他的东西,当作某种从不停止吸引他的东西。黑暗是某种比光明更直接地、更独一地转向他的]东西。”[2]以此为前提,我们可以这样理解蔡广斌的创作逻辑:尽管“水墨何以当代”始终是他实践水墨变革的核心命题与语言动力,但与他建构“图像寓言”的残酷思考相比,这一命题仍然是后置的。或者可以这样说,蔡广斌探索与创造水墨新形态的美学欲望,是被他剖析当代社会精神的使命及由此而生成的道德感所激活的——这类似海德格尔所说的情形:“艺术作品旨在建立起一个世界,使真理形体化,为存在的显现奉献场所”[3]。

《自拍_我A3》

水墨影像

180×97cm

2013

在这里,我们可以看到,蔡广斌从一开始就与同时期的实验水墨艺术家有着根本的区别,后者的变革更侧重语言美学内部的改造与转型,近似于从文本到文本的自洽式形式主义游戏——这也是它迅速走向终结的原因。蔡广斌的创作逻辑似乎揭示了这样的观念:在当下的语境中,并不存在缺乏思考与价值判断的当代艺术,当代艺术即当代哲学。从这个角度看,与其说蔡广斌是一位艺术家,不如说他更像一位独立的现代知识分子,一位布尔迪厄所说上的“从属于一个知识上自主的、独立于宗教、政治、经济或其他势力的场域”,以专业知识和权威而从事创作的“专职的文化生产者”。[4]

尽管蔡广斌对当代人精神谱系的考察从1996年的《异》就开始了,但真正将作品推向寓言高度的,却是2002年创作的《潮·重复与陌生》以及其后的“窗”系列。这类作品的共同特点在于,它们从不同角度提供了具有末世意味的图景:无数个苍白的毫无个性的灵魂被置于直线拼贴的结构中,一如他们生存于现实的“窗”之中。在隐喻层面上,这些形象的存在性寓意被完全释放出来,极大地扩展了反思的疆域。这一时期,虽然“窗”系列为蔡广斌赢得了不错的声誉,但他意识到,无论就作品以寓言方式把握社会图景与心理体验而言,还是就当代水墨形态的建构来讲,单纯地依赖传统水墨本身的转型是难以取得更大进展的。破解这个难题唯一的方法,便是以超水墨的视野,寻找与水墨可以互构共融的当代媒介。影像之所以进入蔡广斌的视野,并被他作为主媒介和方法论而加以运用,一方面是因为影像在“真实”与“虚无”、“现实”与“臆想”之间存在着巨大的表现性空间;另一方面,则是蔡广斌发现水墨与影像之间的互构,从本质上讲,是相互拯救的关系——图像的“真实性”为水墨的化玄入世提供了依托,而水墨则以黑灰色晦暝的泼洒,将图像的真实化生为超现实的意象。

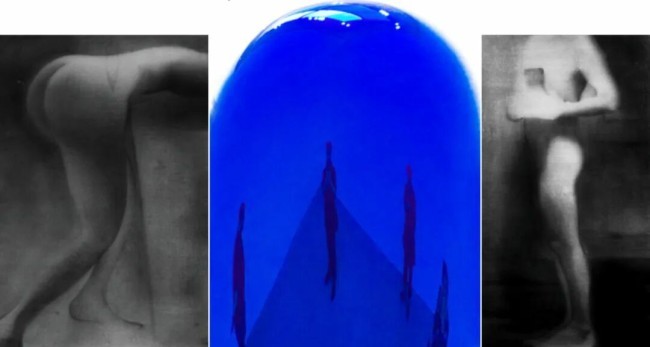

《自拍·iphone·NO,A06》

水墨

105×240cm

2014

以影像为表征的图像美学本质上是大众的、“工人阶级的通俗美学”[5],因而易于流行,也由此获得当代艺术的青睐。其性质如苏珊·桑塔格所说:“透过照片,世界变成一串各自立、互不关联的微粒……相机使事实分裂为原子,变得可以管理,并晦涩难解,它是一种否定‘连续性’以及‘互联性’的世界观,但为每一个瞬间赋予一种神秘的特性……”[6]桑塔格的意思很明确,现实物象一旦被摄影所选择,便会从既有的秩序中分离而出,在影像中获得超现实品质,而这一切往往“出自纯粹的偶然并且只能如此”。罗兰·巴特以为,“摄影总是把我所需要的本质集中到我所看到的物体上面去……简言之,摄影不知疲倦地表现的是‘时机’、‘机缘’和实在的事物”。[7]在罗兰·巴特看来,任何摄影图像都具有知点、刺点二元特征,知点即作品关涉政治、历史、人性所形成的主题,刺点则是观者从作品中所获取的痛感。很显然,以上诸论共同指向了一个结论,那就是米歇尔所说的,影像即为“可视的意识形态”。在这里,我突然想到,蔡广斌对影像的发现有可能是对其本质的发现——物象一旦生成为影像,便被赋予了神秘特征,成为主体建构意识形态及“我需要的本质”的媒介与场所。

《自拍·iphone·NO,A11》

水墨宣纸

240×105cm

2014

古老的水墨与现代影像在蔡广斌的创作中不期而遇,以和解互融的姿态达到了高度契合,由此开创出当代水墨创作的新方法论与新形态。智能手机所拍摄的影像“真实”,在手感化水墨的涂绘或与水墨并置后,被来自水墨的灵韵及晦暝所导引,渐次跃升至主体意识的高度,在那里获得超现实品质;而水墨亦在对图像的侵入中,以恍惚迷离,灵珑活络与“真实”的互生而构成亦真亦幻的新场域。在这一过程中,蔡广斌以“弃笔”的方式将传统笔墨限制在最低程度,取传统笔墨之意而弃其形,以板刷、喷壶的涂绘所带来的无笔痕晕染,为水墨与影像互构的新场域塑造了全新的质感。在这里,蔡广斌完整地实现了他的战略意图:水墨与影像的并置、互补过程,就是主体心理现实建构的过程,就是关于人的存在问题的反思过程。最终,作品在个人意识形态层面上,建立了这个时代精神生活的寓言,并同时宣告了一种新型水墨美学范式的诞生。

需要注意的是,蔡广斌影像水墨中的黑灰色除了其固有意义外,还被他以独有的感知赋予了强烈的心理属性。他回忆在崇明岛的考察中,“漆黑的马路在白日的孤立中沉落于绿色的岛上,当黄昏时刻或深夜之时则完全陷入那大片的情景中,犹如人的内心深不可测。其实,很多时候,当我审视水墨材料时,头脑中出现的都是墨色情节,这种情节被模糊之后便是黑与灰的世界。这些意识的留存在我之后的作品中凸显出来。”这段话让我们理解了,蔡广斌对黑灰色的偏爱,不是来自视觉的需求,而是来自内心的召唤。黑灰色之所以贯彻于他创作的全过程,正是基于其内在的心理属性。

《自拍·iphone·NO,A13》

水墨宣纸

240×125cm

2014

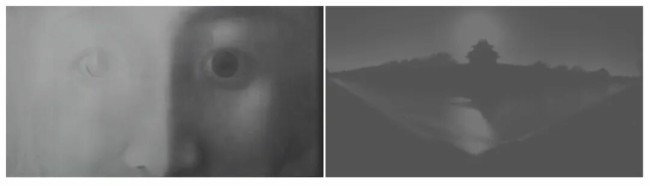

主体、智能手机镜头与社会性典型场景三者之间构成的“此刻”,成为蔡广斌影像水墨的核心词,它复杂、含混而多义:既指蔡广斌对社会场景、个体存在现实的瞬间感知与片断感受,也包括由此而来的忧患意识与内心焦虑,即“私密化的个人内心深处的思考”;尤为重要的是,它指向了当代社会生活与个体存在的密码——拥有了“此刻”,便拥有了存在。对精神迷失的社会与个体而言,“此刻”似乎成了唯一的宗教。显而易见,在蔡广斌的影像水墨作品中,“此刻”如同它在现实中那样,是一个即时性概念,既无过去,也无未来。没有任何长度,它的存在正因为它“即将不在”。然而,它却是蔡广斌影像水墨的起点,也由此决定了主体创作行为的双重性质:以哲学家的方式释读“此刻”存在的性质;以艺术家的方式探寻影像水墨对“此刻”的呈现方式。在这里,稍具悖论意味的是,对“此刻”的钟爱,让蔡广斌力图以水墨影像、宣纸的物性特质赋予“此刻”以永恒性,其意图是,从这里,“此刻”将延展为未来。

2013年底,蔡广斌开始以iPhone手机的智能镜头来定位他与当代人及景观社会的关系,以“他拍”“自拍”系列作品,开启了探索并呈现当代人私密化心理及社会典型心理的创作维度。如果说“他拍”着力表现社会典型心理投射下的人的存在状态的话,那么,“自拍”则更近于每个个体生命的精神自传,两者在隐喻层面上形成了一个完整的心理逻辑关系。在《他拍-旧去·60A》上,我们看到了什么?是蔡广斌不厌其烦地以“他拍”方式对当代人精神状态的“真实”记录,还是他以水墨影像方式对社会精神景观的心理化复制?《他拍-2017-7-10》中水墨与影像并置的女性背影前,似乎有一种窥测性欲望如影随形,究其根本,不过是包括你我在内的每个观者的欲望罢了。《自拍·iPhone·No.13》因其展出、发表次数过多,几乎成为蔡广斌影像水墨的标志性作品。这是一个活在“此刻”的女孩,然而,她无表情的表情意味着,她的“此刻”已被抽取为具有集体属性的概念,其内心亦在幻化中进入荒芜。

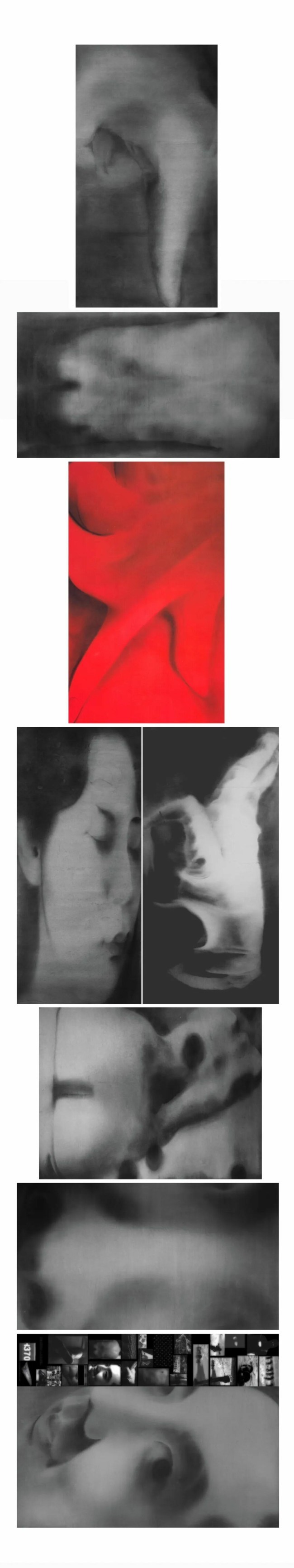

《他拍-2017.7.10》

水墨影像

140×100cm×2

2018

在蔡广斌的个体精神生活中,有一点是极为重要的,那就是对当代人个体精神状况的反思与呈现总是与国内外时局的变化以及由此产生的宏大叙事及时代思潮息息相关。毋宁说,前者就是后者的精神折射。在我看来,这正是蔡广斌影像水墨创作之所以出现大量社会性题材的原因。前面说过,从最初的社会体验中,蔡广斌唯一所获,便是心理上的“震惊”,及至2016年,这种震惊有增无减,而震惊所导致的焦虑则成为他社会性题材创作的心理动力。在v>这类作品中,我们可以看到这样的逻辑:现实感知的材料通过寓言图像的构造而直接到达了观念的高度,也就是说,来自现场的真实,已在作品的隐喻中转换为某种价值判断。《长海医院-2016-1-16》是由10幅影像与10幅水墨并置而成的长卷式叙事作品,它是医院的日常景象,也是生与死的徘徊之地;当历史的余晖照在《2016-2-22-中环高架》上时,所有的存在之物瞬间皆化作沉默之物。“突变”“发生”系列,是蔡广斌抗疫三年来的作品,读这批作品,让我意识到,它们有一种天然的可贵之处:在生命与死亡、个体生存与民族命运、国家与个人、英雄主义与怯懦等多重命题中,蔡广斌选择性地建立了关于生命、爱的叙事——它是剔除了一切意识形态杂质的纯正而透明的叙事,也是身处危机中的人类的最后叙事。

《自拍·iphone·NO,2018.01》

水墨宣纸×2、影像×1

156×200cm、140×180cm、100×180cm.

2018

有趣的是,在另一类型的创作中,蔡广斌又试图重建“此刻”的历史与未来维度。近年来,蔡广斌持续性地摘取敦煌及各类传统绘画中的图像,以此为原型,通过抽象、修正的方式进行再绘制,蔡广斌将这类创作方式称为“一种新的中国式的意境表达”。令人惊奇的变化在于在这类作品中,时间不再是即时性的,不再单一地指向当下,而是由过去—现在—未来所组成的时间星座。换言之,过去、未来均镶嵌于“现在”之中。孤悬而青绿闪耀的敦煌图像意味着什么?答案或许是:经过高度抽象的虚化,图像在吸收了现代影像技术的同时,又以墨彩的再构而复归其古老的根脉与宇宙观。细读图像,可以感受到作品背后的两种交替相生的力量:蔡广斌的本土文化自觉和水墨对文化记忆的自我修复能力。作为对“此刻”现实的补偿,敦煌母题的创作无疑具有了某种救赎意识。

《堰塞湖010-新闻.2020》

水墨、影像

100×400cm

2017,2020.

蔡广斌的影像水墨让我们意识到,寓言是艺术家们在这个时代所拥有的独特权利。它意味着在隐喻层面上可将真实幻化为意象,意味着主体可在把握自身心理体验中将其塑造为时代图像,意味着艺术始于真实而止于幻象,始于实在而止于虚无。最终,艺术将以寓言的方式在超越性结构中重置当代人存在的意义,从而将作品推向精神图典的高度。

不言而喻的是,蔡广斌的影像水墨可被视为中国当代艺术的解毒剂——无论是针对当代艺术日益喜剧化的现状,还是针对当代艺术的消费主义品质,它都是有效的。总体而言,蔡广斌的影像水墨让我们建立了这样的信心:当艺术的时流连同它的泡沫消逝后,中国当代艺术仍然有坚硬的存在矗立在大地上。

[1](美)威廉·米歇尔,《图像理论》,陈永国等译,北京大学出版社,2006年。

[2](意)阿甘本,《什么是当代人》,威尼斯IUAV大学艺术与设计学院2006—2007理论哲学课程文本。

[3]参见《海德格尔选集》编者引论,上海三联书店,1996年。

[4](美)皮埃尔·布尔迪厄,《现代知识分子的角色》,赵晓力译,载《天涯》2000年第4期。

[5]参见皮埃尔·布尔迪厄,《摄影:一种中产趣味的艺术》,斯坦福大学出版社,1990年。

[6]王予霞,《苏珊·桑塔格纵论》,民族出版社,2004年,第223页。

[7]汪民安,《谁是罗兰·巴特》,江苏人民出版社,2005年。

(文/张晓凌,中国国家画院原副院长、华东师范大学美术学院院长,来源:北京西集国际艺术园区)

作品欣赏

《2016.2.22-shanghai中环高架》

水墨宣纸×3+影像

244×87.3cm×3

244×104.5cm×3

244×123.4cm

244×122cm×2

2016

请横屏欣赏

《2015.7.6-9.26及2017.5.23iphone自拍他拍ipad截屏片段》

水墨宣纸

180×98cm×6、130×98cm、180×30cm、120×200cm

2015-2016

《视水如空-窟山系列(源于敦煌428窟.窟顶北坡东壁)36禅修.2018》

水墨宣纸矿物质颜色

97×150cm×2

2018

《图像-时间痕迹.拍与绘制2015及2018.2022》

水墨宣纸绘制156×200cm

影像与水墨绘制240×125cm

影像240×125cm

2015,2022.

《堰塞湖06.二次绘画-2020.大巫》

水墨宣纸

100×270cm

2018,2020.

《中国山06.2021》

水墨宣纸矿物质颜色

97×180cm

2020

《中国山08》

水墨宣纸矿物质颜色

97×180cm×2

2020

《堰塞湖018-波纹》

水墨97×180cm

影像120×180cm

2021

《图景-安波路.野芷湖》

水墨×2、影像×3

97×180cm×4

180×183cm

2021

《凝视.2021-07》

水墨97×180cm

影像183×180cm

2021

《发生.安波路》

水墨97×180cm

影像97×180cm

2021

《发生.野芷湖-2021-04》

水墨

97×180cm×2

2021

《呼吸-利兹01》

水墨97×180cm

影像97×180cm×2

2021

《或许......》

水墨97×180cm、97×180cm

影像97×180cm

2021

请横屏欣赏

《2020.关于妥协-纪念达芬奇.安波路以及野芷湖-2022.7.28-2023-夏至春001》

水墨宣纸

97×180cmx10

2013,2020,2022,2023.

《空域-回望八大山人.09-2023》

水墨+宣纸

98×180cm×2

2023

《发生-图景》

水墨×18、动态影像×2、静态影像×4

100×180cm×18

140×185cm×2

110×185cm×2

144×81cm×2

2020,2021,2022,2023,2024.

《图景.湖畔》

水墨100×180cm×6

影像绘画100×180cm×2

2022至2025

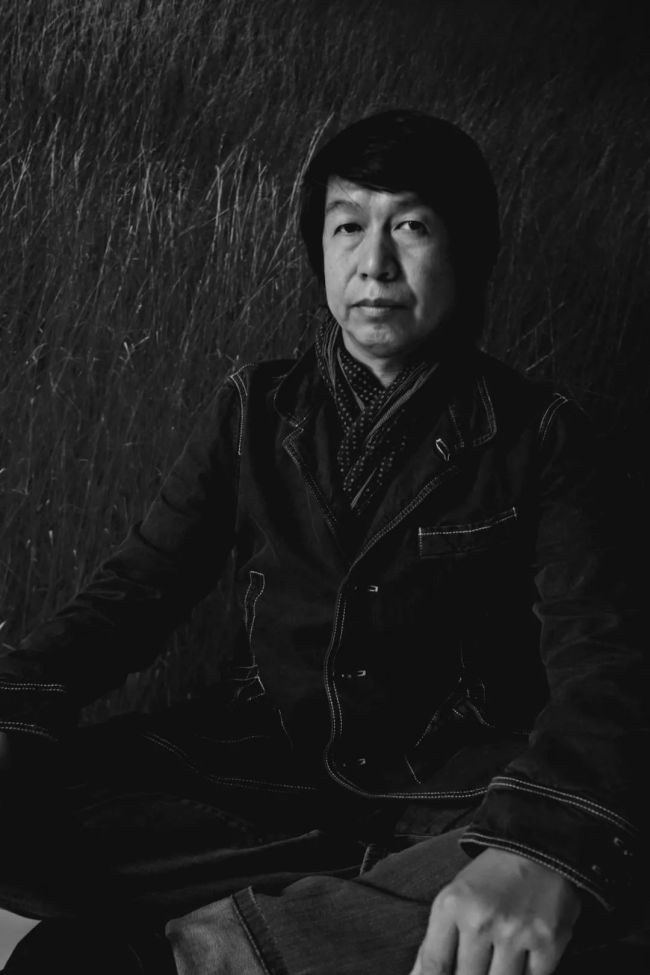

艺术家简介

蔡广斌,1963年出生,1988年毕业于中国美术学院中国画系人物专业。2014年获“AAC第八届艺术中国年度影响力评选提名奖”年度艺术家·水墨类。现为华东师范大学美术学院中国画系主任、教授,当代水墨艺术研究中心主任,上海中国画院画师,中国文化发展促进会水墨实验研究专业委员会副主任。

重要个展

2022年艺术长沙“图像寓言”蔡广斌作品展,美仑美术馆,长沙

“发生·图景”蔡广斌作品展广东美术馆,广州

2018年此刻——水墨意境与当代图像,奎里尼基金会博物馆,威尼斯

2017年智能图像的水墨表达——蔡广斌艺术研究展,合美术馆,武汉

2014年自拍他拍——蔡广斌水墨艺术展,今日美术馆,北京

2012年“数码·墨像”蔡广斌艺术展,上海美术馆,上海

部分联展

2022年“艺已通衢”2022首届武汉双年展,武汉美术馆,武汉

2021年存在之境——当代艺术研究及收藏展,清华大学艺术博物馆,北京

2020年和动力——首届山东国际艺术双年展,山东美术馆,济南

2019年“新艺术史”2000-2018年中国当代艺术,银川当代美术馆,银川

新中国成立70周年70人美术作品展,中国国家博物馆,北京

2018年中国水墨艺术四十年:1978-2018,民生美术馆,北京

收藏

中国国家博物馆、上海美术馆、浙江美术馆、广东美术馆、湖北美术馆、合美术馆、清华大学艺术博物馆、巴黎Sylvain艺术博物馆、荷兰哈特罗艺术博物馆、洛杉矶华美博物馆等。