十月的风,携着丰收的芬芳与历史的回响,轻轻拂过这片土地。天空高远,山河壮丽,那一抹炽烈的红与灿烂的金黄交织成这个季节最动人的底色——这是祖国的诞辰,是亿万心灵共同叩响的荣耀时刻。而在这样一个承载着深厚家国情怀的日子里,尚古书屋文化空间亦悄然化作一座桥梁,连接过去与未来,沟通心灵与艺术,以最温润而坚定的方式,参与这场民族的庆典。

国之庆典,文化与艺术的回响

国庆,是历史的注脚,亦是未来的序章。它不仅是国家强盛的象征,更是民族精神与文化的集中绽放。在这里,以艺术为语言,以空间为媒介,让文化不再仅是书本上的符号,而是可触、可感、可共鸣的生命体验。

或许是一幅描绘祖国山河的水墨长卷,笔触间流淌着千年的诗意;或许是一场传统手工艺的现场展演,指尖翻飞间延续着古老的智慧;又或许是一曲融合了民族器乐与现代编曲的音乐会,音符跃动中激荡着时代的脉搏。在这个空间里,每一个角落都浸润着文化的温度,每一次交流都传递着艺术的力量。

艺术之名,致敬盛世华诞

艺术是民族的记忆,是流淌在时光中的血脉。在这个值得亿万人民共同铭记的时刻,你可以选择以最贴近灵魂的方式表达对祖国的敬意——不是宏大的宣言,而是一场又一场与文化和艺术的身心相契。

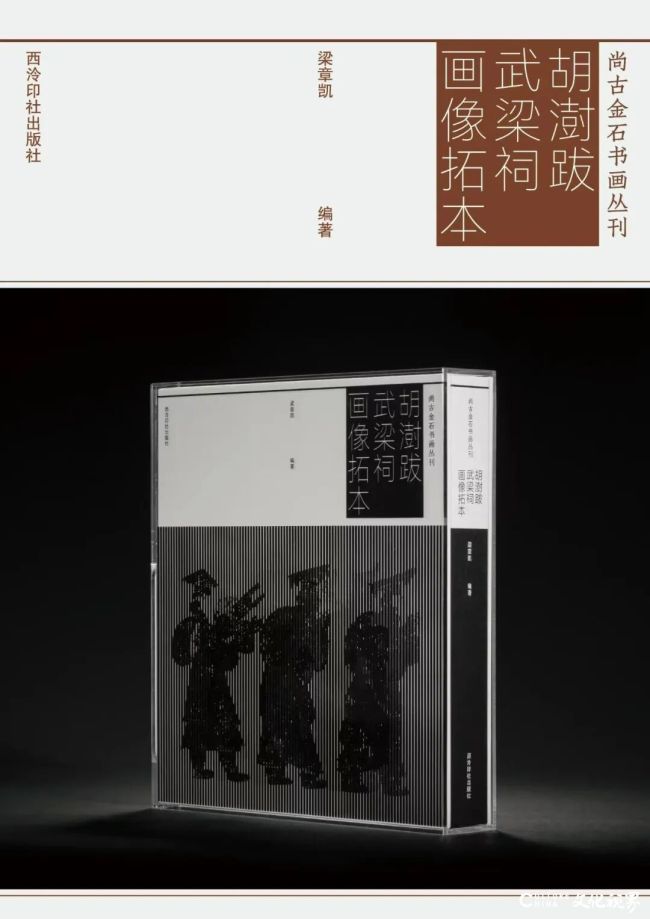

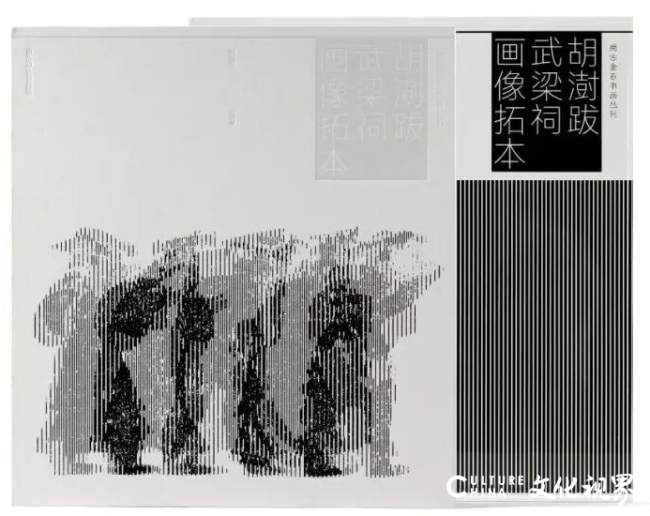

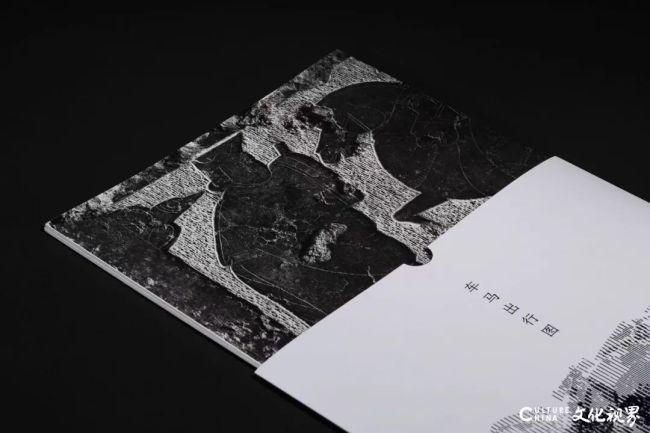

国庆期间,由西泠印社出版社出版,著名金石鉴藏家梁章凯编著《尚古金石书画丛刊——胡澍跋武梁祠画像拓本》正式面向读者。本书的诞生,实现了从文物再现到艺术呈现的完美统一。

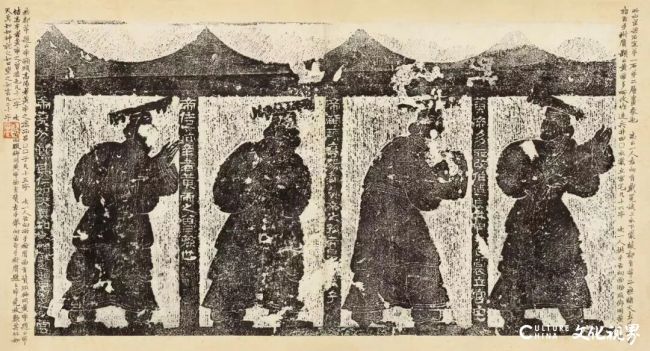

封面与函套创意源自“格删”意象。采用透明亚克力制作函套,当其缓缓打开,函套上的格栅与书封上的图像交错位移,宛如开启一道时空通道,令石壁上的三皇五帝先贤像穿越千年,徐徐向读者走来,营造出充满仪式感的沉浸阅读体验。

这种贯穿始终的创作,使得图像语言与设计语言高度和谐,确保了影像的张力与书籍的韵味相得益彰,不仅是对武梁祠内容的忠实记录,更是一次升华的艺术再创造。为读者构建了一个完整、深邃的武梁祠艺术世界。

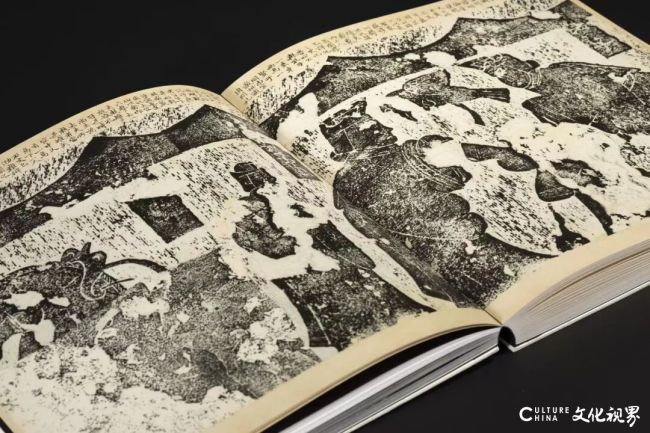

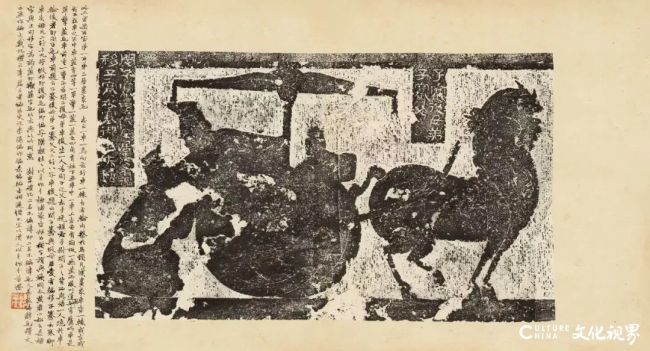

建于东汉的武氏家族墓群以及祠堂,将世代显赫的家族关系与天地宇宙观浓缩在错落的石刻中。

宋代金石家赵明诚、洪适等人通过收集而来的拓片将武氏祠堂载入著录,这也成为清代至今的金石学者们重塑武梁祠的星星之火;黄易、翁方纲、阮元等人之后,关于武梁祠的研究渐成显学,其学术的全面性和系统性逐步增强,成为后人研究汉代画像石的起点。

如今,武梁祠的学术价值与影响力在世界艺术史上都属于绕不开的课题,其拓本更是历代文人士大夫所珍视的宝贵藏品。

武梁祠的研究与价值

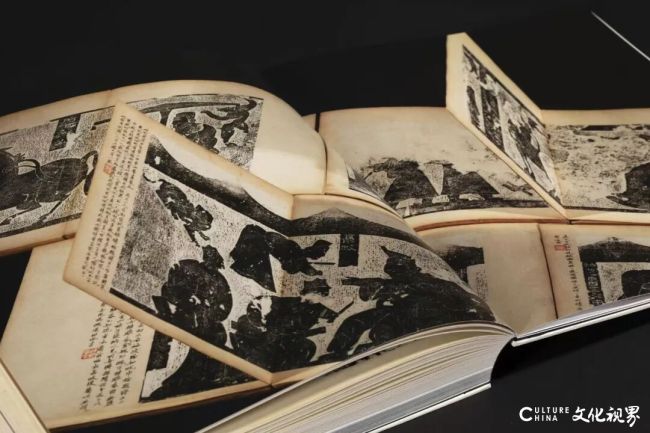

关于武梁祠的探索与研究,最早见于北宋欧阳修的《集古录》和赵明诚的《金石录》。南宋洪适又将其部分榜题文字与图像集于《隶释》《隶续》中,并开始明确以武梁祠画像命名。

此后,武氏祠堂以及墓群因黄河流域的水患淤漫而倾圮湮没于地下,直到清乾隆年间,在山东济宁担任治河通判的黄易经过发掘清理,最终让武氏祠堂重见天日。在对残石进行严谨的分类研究后,黄易理出了四间武氏祠堂,即武梁祠和前石室、后石室、左石室,并题门额曰“武氏祠堂”。

黄易对武梁祠每一块画像石的编号标记,为之后考古学家研究乃至复原武梁祠提供了第一手资料。黄易还集结众多文人志士筹集资金建立画像石保护室,并将拓片分赠给一众顶级金石学者进行研究,对武梁祠的保护以及历史文化价值的传播,无疑具有无可比拟的历史功劳。时至今日,学者依旧把黄易定位为“武氏祠的发掘者”“汉画馆藏的奠基者”“汉画像石图像的开创者”。

二十世纪以来,外国学者沙畹、关野贞、费慰梅、包华石等对武梁祠的研究加深了世界范围内对东方文明的认识,并对汉代文化的推广做出了巨大贡献。中华人民共和国成立后,政府对武梁祠进行修葺,画像石重新得到整理保护。一九六一年,嘉祥武氏墓群石刻与故宫、莫高窟等被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

题跋是研究历史的钥匙

贯穿一千八百多年的历史长河,不同朝代、不同时期的学者对武梁祠画像石的研究从未止步。它像一面多棱镜,历史学家、考古学家、金石家、建筑家、摄影家都可以把它当作一面镜子,找到研究的兴趣点。

古代学者以榜题文字为核心,结合画像内容进行研究,是中国古典金石学通过文字与文本透析历史的治学思想的重要表现。我们可以想象,如果武氏祠堂的画像石上没有留下榜题,后人对武梁祠的研究将会陷入多么纷繁复杂的局面。

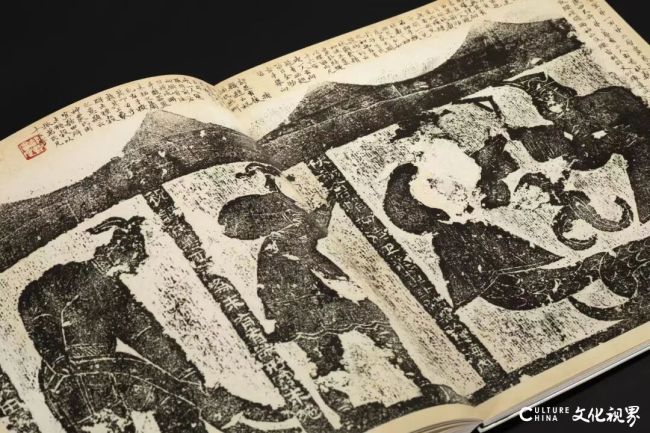

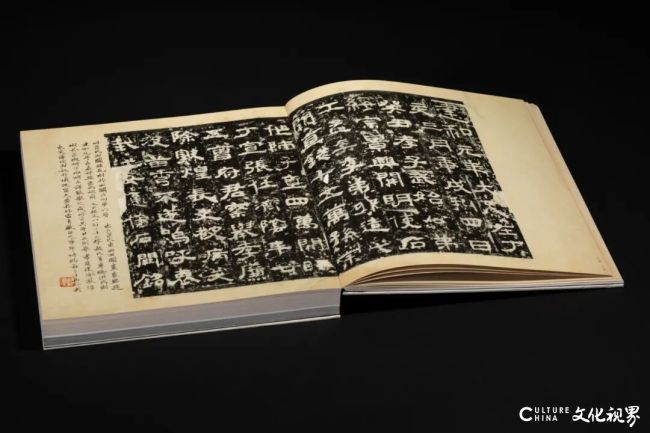

胡澍题跋《汉武梁祠画像》拓本,其题跋本身便兼具艺术与学术的双重价值。从艺术上看,胡澍本人作为晚清与赵之谦齐名的金石家,其书法深受时人好评。

这些题跋小楷用笔一丝不苟,兼具了北碑的雄浑与帖学的秀润,比之常见的应酬作品更能展现其作为学者的涵养之功。而从学术上说,这些题跋是阮元、黄易以及胡澍本人学术观点的融合,体现了清代金石学者在武梁祠研究方面对宋人学术遗产的补充和延续。

因此,若仅仅以拓片来研究武梁祠显然会陷入越来越模糊的状态。在这种情况下,历代学者的题跋考证文字就显得尤为重要。这些文字记录了武梁祠在千年时光里的变化,有助于后人深入实物的细节,透过斑驳的石花来厘清历史的真实面貌。

总而言之,题跋包含着学者的严谨与艺术的风华,它们不是附属,不是点缀,而是传统的治学方法,是言说的本质。

(文/梁章凯,来源:一树微光)

《胡澍跋武梁祠画像拓本》随书附赠《车马出行图》全长4米,经折装

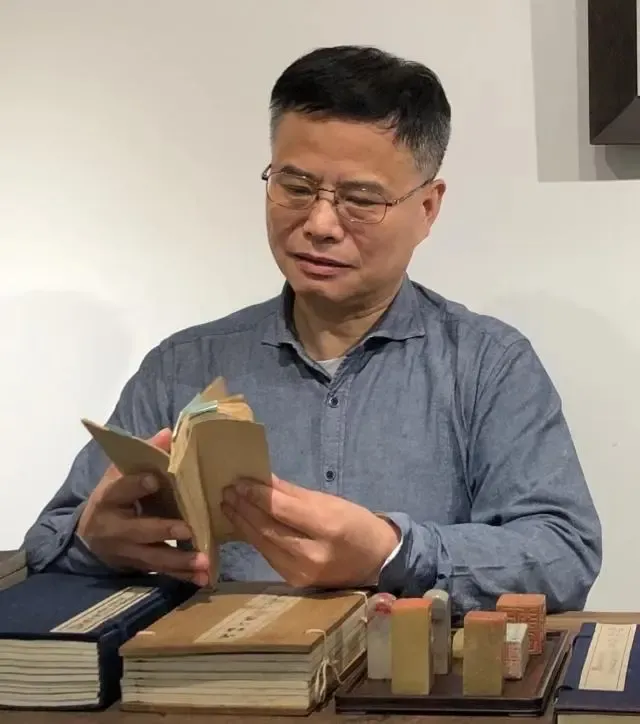

艺术家简介

梁章凯,福建福州市人。现为西泠印社理事,中国寿山石文化发展研究中心副主任,福州市政协书画院副院长,西安碑林博物馆客座研究员,福建省政协书画院特聘画家,福州大学厦门工艺美术学院、福建师范大学美术学院、闽江学院美术学院客座教授,连续十届担任“海峡两岸中青年篆刻大赛”评委。

编著有《吴昌硕金石书画集》(上下册)《虞山印宗-赵古泥印存》(上下册)《然犀室印集》(上下册)《石鼓名家》《齐国古陶文五十品》《邺城古陶文五十品》《藏传铁印五十品》《美哉斯石——海内外中国印石精品集》《林则徐旧藏饲鹤图题跋录》《印史留遗》《艺友斋存名家印汇》《怀玉印室藏印选》《小林斗盦先生遗墨选》等为代表的多种专业艺术著作和原拓印谱。