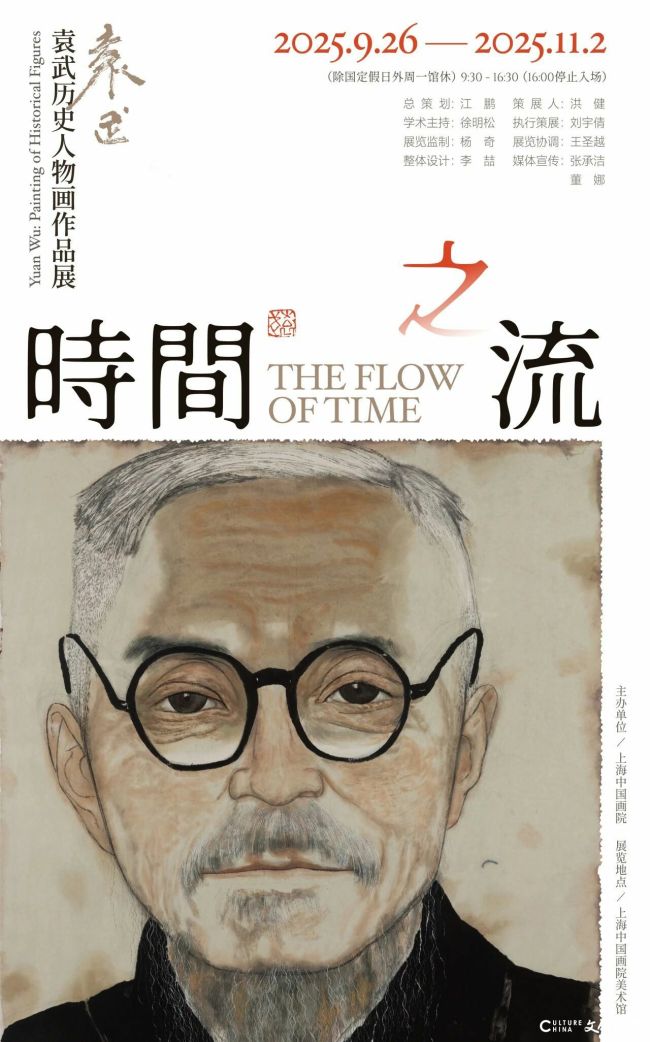

时间之流——袁武历史人物画作品展

主办单位

上海中国画院

总策划

江鹏

策展人

洪健

学术主持

徐明松

执行策展

刘宇倩

展览时间

2025年9月26日—11月2日

(周一馆休,逢节假日正常开放)

开放时间

9:30—16:30(16:00停止入场)

展览地点

上海中国画院美术馆(岳阳路197号)

踌躇多时未能下笔写袁武绘画的文字,在袁武那些大墨恣肆、充满视觉张力的画面之前,显然觉得自己的文字有些孱弱和枯涩。当下,我一边翻看着他的大型画册,一边聆听着马勒的《大地之歌》,在乐声中油然生起一种悲怆而悲悯的意绪。这抑或是我探看袁武绘画堂奥的一块楔子和一条线索。“悲怆”和“悲悯”既是一种深沉情绪的指代,也是一种包裹生命关怀和终极追问的精神喻义及人文意识。

从生命经验的情感表达到生命哲学的思辨诘问,这一方面佐证了袁武所亲历40多年的时代遽变里艺术家个体与时代对话的创作历程,另一方面也是艺术家伴随时代进程及中国当代水墨人物画转型发展的一个典型个案。我们该如何直接面对生命的本质?袁武笔下的那一张张充满沧海桑田般时间痕迹的“面孔”给予观者画家自我的回答。

“时间之流”展览现场图

一、悲悯的目光:在视觉中抵达生命本质

将袁武的绘画置于新时期以来中国画美学嬗变以及水墨人物转型的背景架构里去考察,诚然会有更开阔的视野和更深厚的历史纵深感。与此同时,抑或也会流于浮泛,尤其是近40年来中国当代水墨人物的转型所对位的艺术与社会思潮丰富而复杂的多维面向以及加速度的遽变,时不时会让我们观察和分析的坐标失之基准,并且这种变化正以前所未有的速度进行。

委实如此,在当代绘画语境之下我们所面临的现实是一个令人困顿的碎片化的世界。威尔·贡培兹在《现代艺术150年》中说:“这是一个充斥着存在主义焦虑的时代。”艺术何为?!当下的画坛观念越来越多,形象则越来越弱,直至观念替代了形象。而“回到视觉,就是回到事物本身,回到视觉主体与视觉对象——人与事物的遭遇之处”。这种态度,就是胡塞尔现象学的方法,艺术家在“自行显现”中折射出内心体验事物的真实性,也是超越形而上的观念,重回绘画的本质。诚然,这种微妙的描述和审视,并不像传统绘画那样只关注客体的模仿再现,而是主观地表现。

中国画家的精神涵泳具有“表现性”的内生因素。尽管中国画的程式化成为一种技术体系的传统规约,但是这并不影响画家自身心性独立的表达。这种表达是艺术家内心体验的心理真实,是一种“维系我们对于真实而生动的生命世界的感受力”,是一种“把握了心与手、心与物相即相融”的“心画”。由是而观,袁武的绘画诚然就是一种“心画”。在20世纪80至90年代现代主义的彼伏此起中,袁武以自己的定力,在中国当代水墨人物画的转型过程中,寻找其文化和创作思维的支点,开径自行。

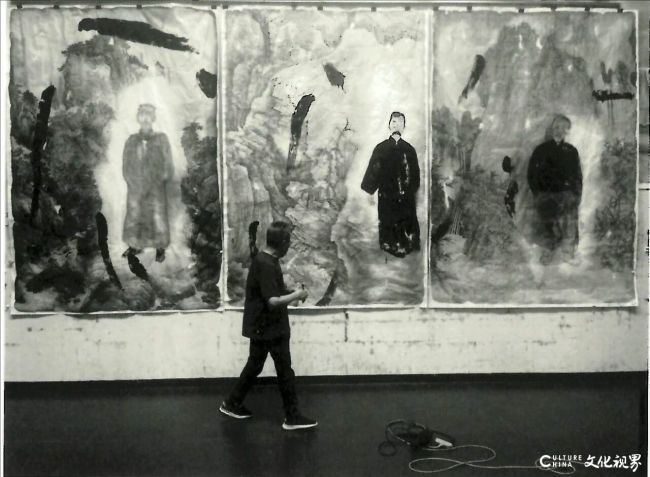

袁武在工作室创作《大江东去系列》作品

自20世纪80年代改革开放以来的近50年,是中国现当代艺术迅猛发展的重要时期,也堪称艺术生态充满变革动能的大时代。美术理论家张晓凌在其《笔墨新体与中国画现代性建构》中论及:“在政治与艺术、古与今、传统与现代、中与西的角力与博弈中,中国画家以自己独特的智慧与实践,构建了中国画另一种现代新体:新中国体。它确切地表明,中国画的现代性远比西方现代性更为复杂。”他将其称为“杂糅的现代性”或“复合的现代性”。

显然,这种“新中国体”中国画的现代性,杂糅和复合了政治与艺术、古与今、传统与现代、中与西二元对立框架下的复杂因素。中国画家的现代性创作探索,深植于中国画现代转型的历史进程之中,并未滞碍于西方现代主义与后现代主义冲击的形而上观念和形式语言,而具有从中国画自身体系寻找一种内生性的动能。尽管关于中国画边界与种性的辩论从无止息,各类名以“实验水墨”“城市水墨”“当代水墨”的水墨作品各逞其能,但是袁武的绘画则贯彻始终的是保持自我的定力,在坚守笔墨纯粹性的同时,以开放性的架构重构水墨人物画的新华章。

袁武的人物画转型从写实走向意象,这一轨迹无疑呈现了画家在坚持水墨纯粹性与寻找水墨现代性结合的艺术表达。他曾在“随笔”里写道:“意象造型不能简单地理解为具象与抽象之间的一种形式,......意象造型更多的是含有诗情和性情的。”因而,袁武绘画所透析的恰恰是那种籍里柯所说的作品所描述事物背后“隐藏的东西”——一种充满诗意和隐喻的视觉叙事,一种包裹着艺术家慷慨悲歌的士人情怀,一种洋溢在画面内外的诗性。

笔墨是中国画的核心。在我看来,袁武人物画在处理水墨线面关系上,在图式与造型的有机结合上,通过线条的遒劲与柔和、笔墨的浓淡和枯涩、空间层次的虚实和黑白灰墨韵的节奏,可以说达到了自由而放达的境界。图式语言的变化折射出其个性风格的迭变:从早期作品兼工带写的婉约画风转变为以写为主、工写一体的豪放气象。图式语言恰切地契合主题演绎的深化。换言之,在袁武水墨人物画转型中,图式语言的“图变”不是形式语言实验的“游戏”,而是伴随着对绘画时代命题的严肃思考。正如张晓凌曾在《写实精神与笔墨意象——冯远访谈录》中说的那样:“中国绘画在现代的发展,一方面要拓展它语言的多样性、丰富性;另一方面,也要注重表达人性、社会及历史方面的价值。”

换言之,袁武人物画创作的转型与“图变”远非止于形式美学意义本身,而是建立在艺术本体论和当代社会思想史演变基础上的创作探索。一方面,从艺术本体论角度而言,袁武完成了情感—知性—理性—图式诸要素的进阶和创造性思维“闭环”,在情感的积淀与理性的自觉之间形成了自洽的逻辑线索,诸如刘其让在《图变:当代人物画转型研究》中表示:“意象型笔墨转化乃是将水墨媒介从造型工具升华为心象的某种载体”。

另一方面,袁武40余年的创作历程,正是中国改革开放现代化进程及其本土艺术现代化的一个镜像与见证。在经济全球化、中西文化冲突与融合、现代性寻找与当代性关注等多重语境之下的时代迭变中,袁武保持文化定力的精神支点在于以其艺术家的韧性,发掘与彰显中国文化的主体性价值和文化基因,将中国画传统的体系性置于当代开放多元架构之上进行反思,寻求中国画转型发展的“内生性”动能,将“现代性”启蒙和“当代性”关注的公共话题落实于“人”“生命”等人文关怀的创作思维之中,通过数十年的创作探索进而形成“袁氏范式”的人物画风格表达,在图式语言与主题演绎上臻于佳境,独树一帜。

究其根柢,袁武将图式语言的“图变”融合与升华到精神层面的“聚变”:从艺术家个体的人道主义情感与意识,转化为具有人类共同价值追求和情怀的文化立场。披文(图)入情,沿波讨源,我们得以观照袁武40余年创作的心路历程。

又是一年春草绿

纸本设色160×200m

1988年

二、意象的逻辑:从笔墨语言到心灵结构

“让青春吹动了你的长发,让她牵引你的梦”,这是罗大佑最初纪念三毛创作的歌曲,后来被选为1991年版《雪山飞狐》的片尾曲。这正是一个充满理想主义的追梦时代。20世纪80年代的理想主义,是带着对个人命运深切关注的时代焦虑和思想解放双重面向的文化自觉。“那些以生命为主题的作品,那些宣泄激情,展示痛苦,旨在拯救的作品,它们的共同特征是对意义的执着。正是意义的丧失让他们痛苦,让他们感到生命感的衰败和匮乏。他们的作品就此充满着焦虑、痛苦和悲剧。”(汪民安《杜尚、劳森伯格和“八五新潮”美术运动》)可见,他们的作品包裹着他们对于“人”“生命”“自我”等共同话题的思考,概言之,是对于生命价值意义的自我反思和探寻。

与此同时,改革开放之后,工业化和现代化的进程已经“从本质上解构了水墨人物画的传统形式”。伴随着城镇化和图像时代的迅猛发展,水墨人物画的转型面临深刻挑战。“八五新潮”之后,新文人画盛极一时,袁武并没有随波逐流。他在《旨蕴文质》中表达了自己清醒的认识:“文人画......不适合去表现人类那种‘大悲’‘大喜’‘大爱’的至高境界。当代画家的使命......更多地去关注人类所共同关注的话题的绘画并占有一席之地,进而去表现整个民族在社会发展过程中所体现的民族精神。”

文化的乡愁是贯穿袁武创作之路最鲜明的表征。有人将袁武的创作分成三个阶段:从20世纪80年代初大学毕业到榆树任教、长春画院为第一阶段,从研究生毕业到军艺任教为第二阶段,从2009年到北京画院为第三阶段。丹纳在《艺术哲学》中讲艺术创作的三要素乃是“种族、环境、时代”,不同地域的族群在不同的自然与社会环境和时代氛围下其创作表现和风格取向就会带上文化(艺术)地理学的“印记”。常谚说,自古燕赵多慷慨悲歌之士,吴楚多放诞纤丽之文。

袁武的绘画无疑揭示了文化地理学语境下艺术家的创作与生命原乡之间的联结。在20世纪80年代,中国美术界受到美国乡土写实主义画家安德罗·怀斯影响者甚众。彼时,中国的乡土写实主义美术运动在“伤痕美术”的批判现实主义与八五新潮美术的现代主义之间的历史缝隙中崛起。于今看来,20世纪80年代乡土美术运动,显然是中国现当代绘画在现代转型进程中的又一次文化觉醒。袁武也无疑是这一社会大潮里显隐的美术运动历史的见证者和同道者。

自1984年大学毕业到2013年的30年间,袁武关于故乡东北系列的创作几乎从未间断。故乡是袁武心灵归宿的寄寓,他曾说:“一个真正的艺术家......他的灵魂一定是痛苦的。”《那山上有片岳桦林》是袁武唯一有自画像的作品,作品反映出他内心苦闷和彷徨的情绪状态和拼搏进取的心路历程。他在画面里用虬曲遒劲的岳桦树干隐喻自我顽强进取的力量,岳桦树的形态契合了他的心灵镜像。在那个理想主义时代、对个人命运关注的时代,焦虑伴随着追梦的激越之情,而其时故乡成了他精神的栖居地。《小镇待业者》(1985年)、《远来的风》(1986年)、《又是一年春草绿》(1986年)、《春天里的最后一场雪》(1988年)等这一时期的作品在唯美和诗意的视觉表象下总透出些许伤感和迷离的气息。

抗联组画·生存

纸本设色370×200cm

2004年

21世纪之初,无疑是袁武人物画创作进入成熟期的时间节点,也是袁武人物画转型的一个重要转捩,这一转变并不在图式语言的形式层面上,而是更为核心的艺术家主体意识的精神层面所呈现的承前启后的递变。《抗联组画·生存》可以说是袁武人物画创作具有标程性意义的代表作。他曾尝试以“当代水墨”的形式语言创作《抗联组画》,在经过无数次的尝试后还是回到“现实主义的语言系统”。他立足现实主义的传统手法,在自然主义的再现中融入了“主观表现”的成分。

《抗联组画》在获得第十届美展金奖之后,好评如潮。美术评论家郎绍君评论道,他将曾被神格化、戏剧化的“红、光、亮”英雄形象“还原为人”,并让观者在作品里感受到一种“浪漫气质和内在激情”,透过“整体写意,局部写实”的创作理念传递出来。《抗联组画》将战争与人的关系以艺术家个体的主观视角呈现了“宏大的历史背景不应淹没个体生命的价值”的深刻反思。对个体生命价值的敬畏与反思其实一直贯穿在袁武之后的创作中。《人流》(2006年)、《走过沱沱河》(2009年)、《大昭寺的清晨》(2012年)等作品都反映了袁武的创作着力于对人性、对生命本质的关注思考。

《大山水》系列(2008—2011年)是袁武运用图式语言上的“修辞”,将他熟稔的农民形象与中国山水画背景组合构成的新图像。这一图像形态隐喻了中国农民亘古及今生活在包蕴着中国文化精粹的“大山水”的时空架构上,让人物与背景的对位和连接产生了审美观照上的结构性力量。《在朱耷山水上耕种》形成了一种悖像:老农弓身在朱耷营造的山水里耕种,其粗粝的形象“霸占”了山水画面的一半。画面解构了朱耷山水的疏旷之韵、静穆之美,从而生出奇崛和怪诞的意味,令人在“间离”中反思:深厚的历史与文化的现实境遇,多少年来多少世代中国文化的根性在司空见惯的日常中被粗率、执拗甚而蛮横的行为掘地刨根!

《大山水》系列中当代人物与环境背景错置形成了“违和感”,同时也产生了观看意义上的视觉张力和结构性力量,从而具有超越形式的观念性,进而也成为袁武人物画系列创作的一种符码化的表征。显然,我们在袁武的百年肖像画系列,尤其是现当代文化人物肖像里看到了习见的“人物+山水”的构成图式,令人咀嚼再三。

三、山水的回响:历史时空中的人文原乡

有道是积学以储宝,厚积而薄发。袁武“化裁存变,濯古求新”的精神奥援来自他数十年来艺术人格养成的审美取向和价值判断。他的知识结构并非掣肘于中国画传统的线性思维。从早年美院学院派的“规训”之始,他在知识体系建构上就是古今中外庞收约取。他在海外的艺术游历中打开视野,我们至今依然能够在他的朋友圈和视频号里看见他对中国画传统的尊崇,也多有对西方现当代艺术的吸收和援用。他从不自我设限,饱游饫看,以视野决定认知!我以为,袁武早年对中外文学名著的广泛阅读所积累的文学素养在一定程度上“转译”成他在绘画中的视觉元素,因而他的作品具有一种文学语境的想象力和阅读感。

有评者说,袁武的“百年肖像”是以评史、写史、画史的自觉意识进入创作,就是用历史人物肖像来“写百年、画百年、评百年,为百年立传”。在他的“百年肖像”中,李鸿章身后的山水画是黄公望的《天池石壁图》,黄兴身后的山水画是巨然的《层岩丛树图》等。“人物+山水画”的形式宛如一种“册页”式的图像文本,让观者在视觉的阅读过程中充盈了丰富的想象力及妙趣的灵想。这种灵想有如文学中的通感和互文,深得春秋笔法的要义,同时又有着一种雄浑空蒙的博大和禅机的幽微。所谓“飙风天际来,绿压群峰暝”,观其大象,颇有浪淘尽千古风流人物之意象,读之酣畅淋漓!

与此同时,袁武人物画的大哉问则是关乎生命意义的哲学冥想和叩问。

在朱耷山水上耕种

纸本设色366×290cm

2011年

从《大山水系列之在朱耷山水上耕种》起始及至《大江东去系列》《百年肖像系列》的视觉位移,是在于将人物落实于千年山水传统的时空架构上获得一种现实与历史对话的结构性力量,在时空错置的对位上揭示某种意义诠释的丰富性和复杂性,从而让主题演绎寻求更为多元开放的公共性表达。毁誉臧否,青山为证;黄钟大吕,空谷回响!

文化人物肖像系列无疑是近十年来袁武绘画创作的荦荦大端,也是他创作黄金期的重要标志。如果说,《大山水系列之在朱耷山水上耕种》里农民与山水背景的违和与抵牾生成了一种具反讽意味的设问,那么《大江东去系列》《百年肖像系列》里文化人物与山水背景之间的连接则更深刻地揭示了人与大地关系的“袁武的观看”,正如艾青的那句诗“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉”。

无论是早期袁武东北系列作品里惆怅与冀望交织的意绪,还是《人流》《大山水系列之在朱耷山水上耕种》的凝视,袁武用“吾土吾民”的那种深切的情感作为一直维系作品审美表现的底色。而《大江东去系列》《百年肖像系列》让“袁武的观看”有机地完成从感性、知性走向理性自觉和创作思维的境界升华。正如前所述,从艺术家个体的人道主义情感与意识转化为具有人类共同价值追求和情怀的文化立场。

这里的“山水”不是地理的山水而是文化的山水,寄寓着艺术家对文化山水的精神守望。梁启超、章太炎、蔡元培、胡适、鲁迅、梁漱溟、巴金......江山如画,一时多少豪杰!袁武将现代史上的这些叱咤风云的文化人物,消弭掉线性表达的特定的“时间性”表征,置于“山水千古”的跨时空背景构架中,通过解构的方法(如大笔粗墨简率涂写于山水背景),析解出一种“间离性”的观看和强烈的问题意识。这不仅折射出人物表现的跨时空的精神喻义和人性的共同情感渊薮,还是一种更为深广的追寻精神原乡的“文化乡愁”和人文意识体现,最终,这种独特的图式语言生成了一种主题演绎的“结构性力量”。

袁武在工作室创作《大肖像系列》作品

近年来,袁武不停息地进行着文化人物肖像的创作。他把视线位移到离我们并不久远年代逝去的一批知识分子上。我曾在一视频里看见袁武贴在他工作室墙壁上的“他们”:叶企孙、顾准、曾韶仑、翦伯赞、陈梦家、傅雷、吴宓、梁思成、冯喆、杨朔……那些我们熟悉或并不熟悉的名字,那些巨幅画像上的人物大特写宛如穿过时间雾障的“荷鲁斯之眼”直逼我们心灵,发出灵魂的拷问。

袁武将这些群像布满墙壁(而非单独作画),在我想来,他在创作中或然常在“他们”眼前踱步、踯躅、苦闷、思索。这样的场景不断蓄积着艺术家内心涌动的情绪,也不断“纯化”他画面的构成。“照片”式的“空筐结构”已然成为一种具有包裹情感的“内形式”,仿佛是一幅幅充满历史记忆的图像文献,进而产生了图像学意义上的释读空间。

如果说,罗中立40年前打破肖像尺度的程序,以巨幅创作的《父亲》揭示了对特定时期中国农村群体命运的人文关怀和深切情感,那么袁武的这组知识分子群像则是特定历史时期的时代镜像和生命叙事,是悲怆的情绪向充满悲悯的哲学冥想的转向。加西亚·马尔克斯在《百年孤独》里警示:“生命中真正重要的不是你遭遇了什么,而是你记住了哪些事,又是如何铭记的。”袁武正是以冷厉而静穆的绘画回应了这样直抵灵魂的叩问。于此,“人与事物的遭遇之处”,浩歌待明月,曲尽已忘情。袁武是一个寻找孤独的行者!作为有着理想与使命的艺术家,他在时代羁旅中——仍坚定地探索着人性的光辉。

里尔克诗曰:“世界很大,但它在我们心中深似海”。加斯东·巴什拉(《空间的诗学》作者)对于这种将外部世界与内心世界连接起来的意识描述为“内心空间的广阔性”,其实中国人早就有豪迈之言:天地即吾庐。袁武的绘画以其宏魄、以其大墨书写和诠释了“天、地、人”的关系,洋洋大观,不一而足。摭拾一二,爰以为文。

(文/徐明松,来源:上海中国画院)

作品欣赏

鲁迅

纸本水墨300×200cm

2023年

大肖像系列:潘天寿

纸本设色200×200cm

2022—2025年

林风眠和小鸟

纸本水墨260×230cm

2025年

抗联组画·牺牲

纸本水墨300×450cm

2011年

富春山居图

纸本设色270×393cm

2015年

艺术家简介

袁武,1959年9月生于吉林省吉林市,1984年本科毕业于东北师范大学艺术系,1995年研究生毕业于中央美术学院国画系。

历任解放军艺术学院美术系副主任、教授;北京画院执行院长,中宣部“四个一批”人才,享受“国务院政府特殊津贴”。曾为中国美术家协会第六、七、八、九届理事。现任中国美协国画艺术委员会副主任;国家画院研究员、国家艺术基金评审专家、国家重大题材美术创作艺术委员会委员。作品曾获全国第七届美展铜奖,第八届美展优秀奖,第九届美展银奖,第十届美展金奖。曾担任全国美展第十二届、第十三届、第十四中国画评委。解放军艺术学院美术系兼职教授、首都师范大学美术学院兼职教授。