艺术家刘罡与泰山之间有着跨越数十年的深厚羁绊,泰山既是他记忆深处的独特印记,也是他艺术创作的核心源泉,更承载着他对中华文明的深刻认知,成为他精神世界里不可或缺的重要存在。

多年前,刘罡曾为清晰观赏山上的松树,尝试从登山道路旁的山崖向上攀爬,却在攀爬后意外发现自己身处悬崖之上,瞬间惊出一身冷汗,这段惊险经历让他记忆犹新;与此同时,山间万壑松涛所发出的雷鸣般呼啸,也给他留下了极为深刻的听觉印象。1982年,在经石峪拍摄的一张照片,定格下了他第一次前往泰山采风的身影,而这座山也自此开始,见证着他从一名青涩的画者逐步成长为成熟艺术家的完整蜕变历程。

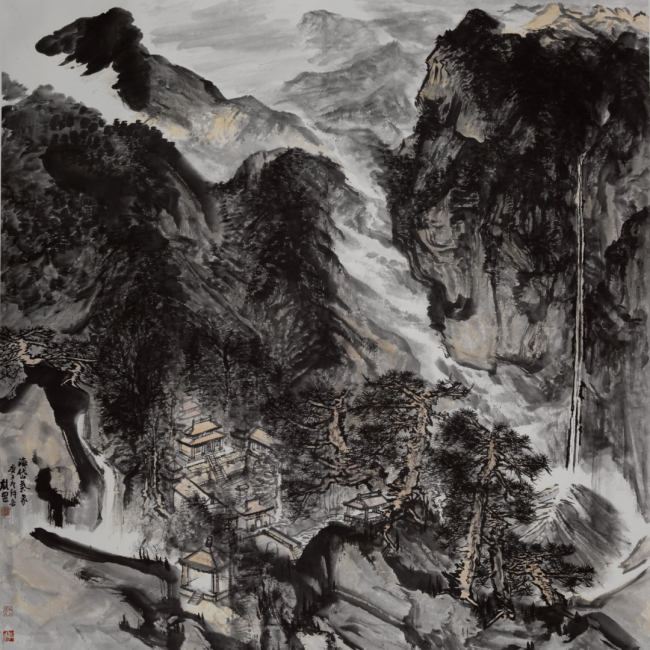

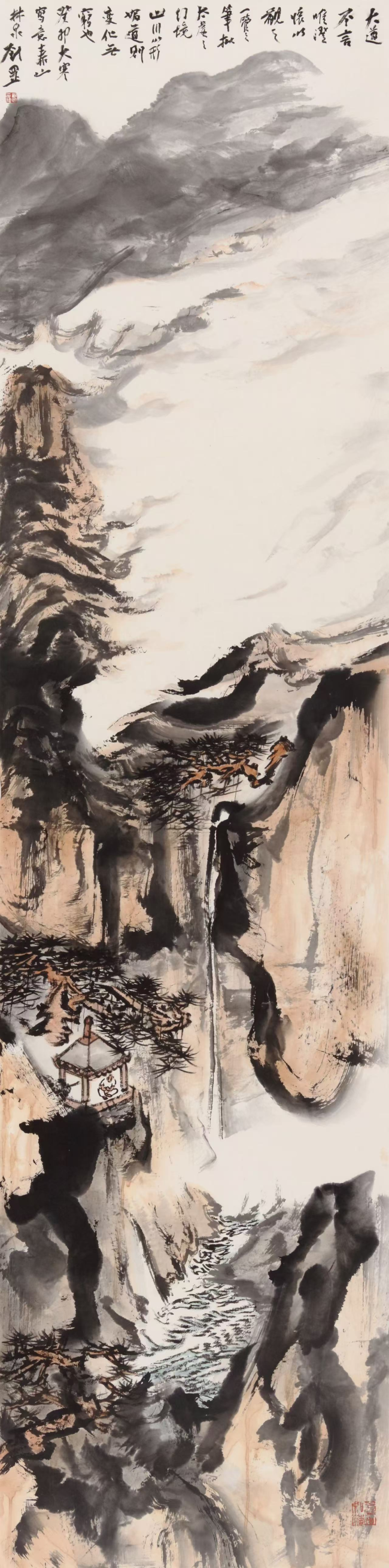

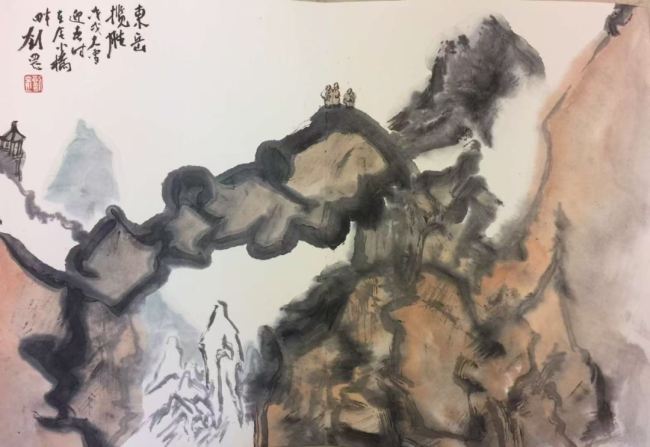

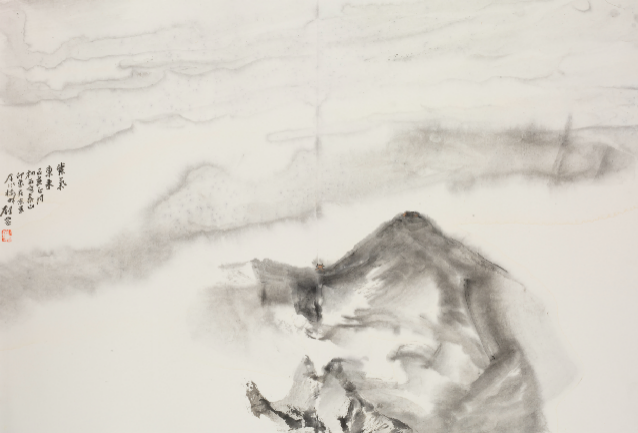

在艺术创作领域,刘罡以泰山为主题的山水画创作,在中国画坛占据着重要地位,他专注于泰山题材创作已超过四十年。创作时,他习惯用一支长锋羊毫大笔,将泰山的山之雄奇、石之奇险、松之苍劲精准且生动地呈现在画作之中。在取景方面,他有着自己独特的见解,通常会将中天门作为最佳取景地,因为站在此处既能仰望十八盘,又能充分展现出泰山博大、雄浑壮丽的整体风貌。创作过程中,他会以取自泰山的松树和泰山石作为核心元素融入画面,让画面元素直通南天门与玉皇顶,进而构建出一种丰碑式的构图。他表示,这样的创作方式并非单纯为了表现泰山的外在形象,而是为了传递泰山所蕴含的稳固气质,以及国泰民安、屹立东方的波澜壮阔气势,最终将泰山的精神内核与深层意象通过画笔展现出来。此外,刘罡在创作泰山题材作品时,往往会题写“拜岳”二字,他认为这既是对五岳及泰山的尊重,也是对崇山文化的一种传承与延续。有一次,经过前一天的降雨,泰山主峰呈现出云蒸霞蔚的绝美景致,当天上午,刘罡在此处开启创作,在长达两个小时的创作过程中,眼前不断变化的美景让他感觉仿佛置身于电影场景之中,他直言那是自己极为幸福的时刻。

在对泰山的认知与精神体悟上,刘罡提出登泰山存在“望岳、入岳、登岳、揽岳”四个境界,这四个境界不仅对应着实际登山过程中的不同阶段与路线,更象征着一段循序渐进的精神修行之旅。他回忆道,年少时登泰山,自己正值血气方刚、精力充沛的年纪,那时登山一心只想着直奔山顶,完全无暇顾及沿途的文化遗迹,他将当时的这种登山方式称为“武登”。然而,随着年龄的不断增长,再加上长期从事绘画创作对心境与认知的影响,他如今登泰山的方式已转变为“文登”。在他看来,泰山岩石上留存的那些历史遗迹,就如同一张张记录着岁月的书页,每一次触摸与观察,都像是在翻开中华民族五千年的厚重历史,每一步在泰山上的前行,都是与历史的对话。他由衷地感慨,泰山早已超越了一座自然山脉的范畴,它更像是一部用山石书写的中华文明史诗,承载着民族的过往与精神传承。

(文/Deepseek,视频来源:央视新闻)

作品欣赏

海岱气象

245x245cm

2021

岱岳云天

96x180cm

2020

泰山林泉

245X61cm

2023

大夫松

61x245cm

2020

海纳百川

240x124cm

2015

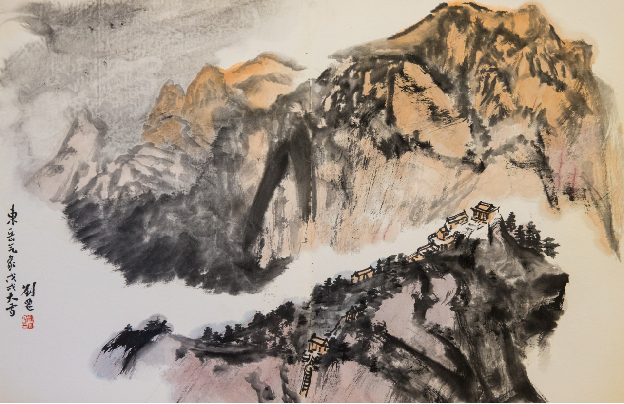

东岳揽胜(写生)

53X78cm

2018

紫气东来(写生)

53x78cm

2019

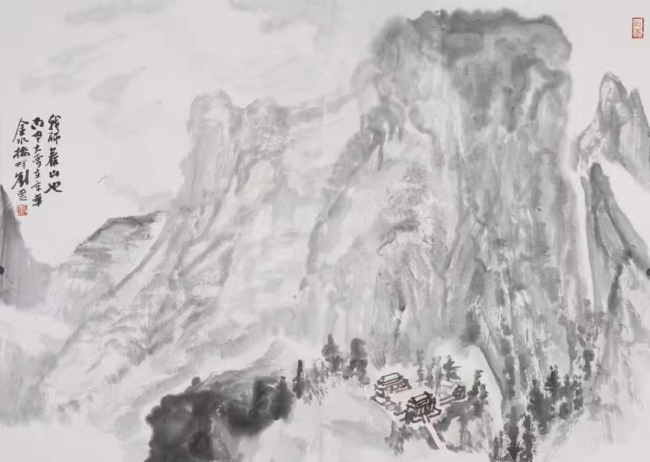

东岳气象(写生)

53x78cm

2018

我师泰山(写生)

53X78cm

2016

海岱春寒(写生)

53X78cm

2018

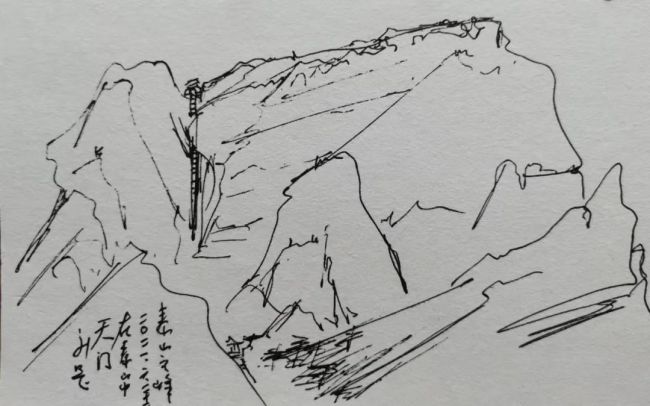

泰山速写写生1

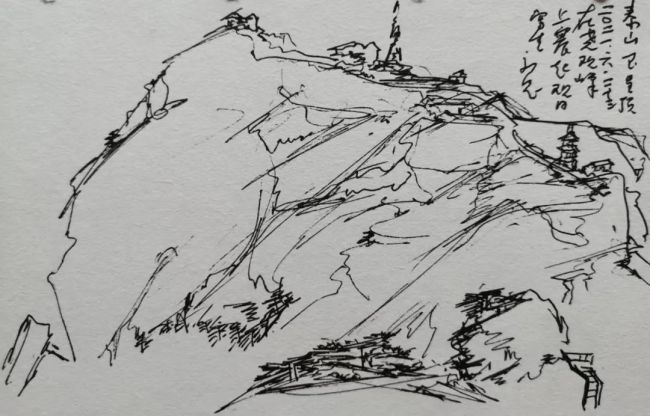

泰山速写写生2

泰山速写写生3

泰山速写写生4

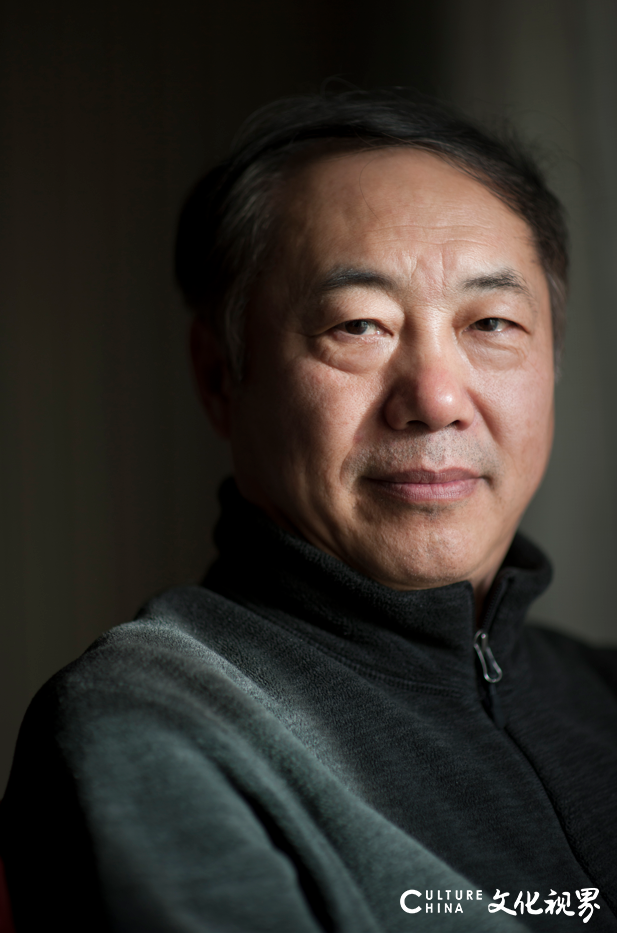

艺术家简介

刘罡,1961年生于山东济南,中国国家博物馆书画院原院长,中国美术家协会第九届理事,中国画学会常务理事,中国国家画院研究员,文化和旅游部美术高级职称评委,国家社科基金、艺术基金评审专家,中国美术馆展览收藏评审委员会专家,中国国家博物馆学术委员,藏品征集鉴定委员会专家。

以“泰山”为主题的山水画创作立于当代山水画坛,作品被中国美术馆、中国国家博物馆,人民大会堂,毛主席纪念堂,中国文联,中国驻外使馆等机构收藏,出版个人画集专著十余部。