他曾是终日临摹泰山摩崖石刻的青年学子,如今已然是中西方都广泛认可的艺术家,作品更是被联合国等国际机构收藏;他曾经习惯于半夜创作几十年,雪茄威士忌相伴,在重金属音乐的喧嚣中寻找灵感,挥洒激情;60岁时,他却突然完成了“西式艺术家”到“中式老衲”的生活方式蜕变,晨起工作直到傍晚,沏茶、研墨,静观云卷云舒。

9月27日,艺术家曹俊最新个展“持正”在北京荣宝斋开展。展览展出了曹俊最新的绘画等作品近80幅,以新宋式系列、宇宙系列、荷花系列、屏风系列和书法系列五大系列呈现了艺术家在过去一年的思考与实践。

这一年,曹俊60岁了,突然之间也迎来了从“夜行者”到“晨起者”的转变。但与去年在北京荣宝斋举办的展览相比,他在作品和思考上的变化,要比生活方式的变化更为强烈。展览最为引人注目的并非仅是艺术家超乎常人的勤奋和创造,而是其创作内核中愈发清晰、坚定且充满自信的中国文化主体性。

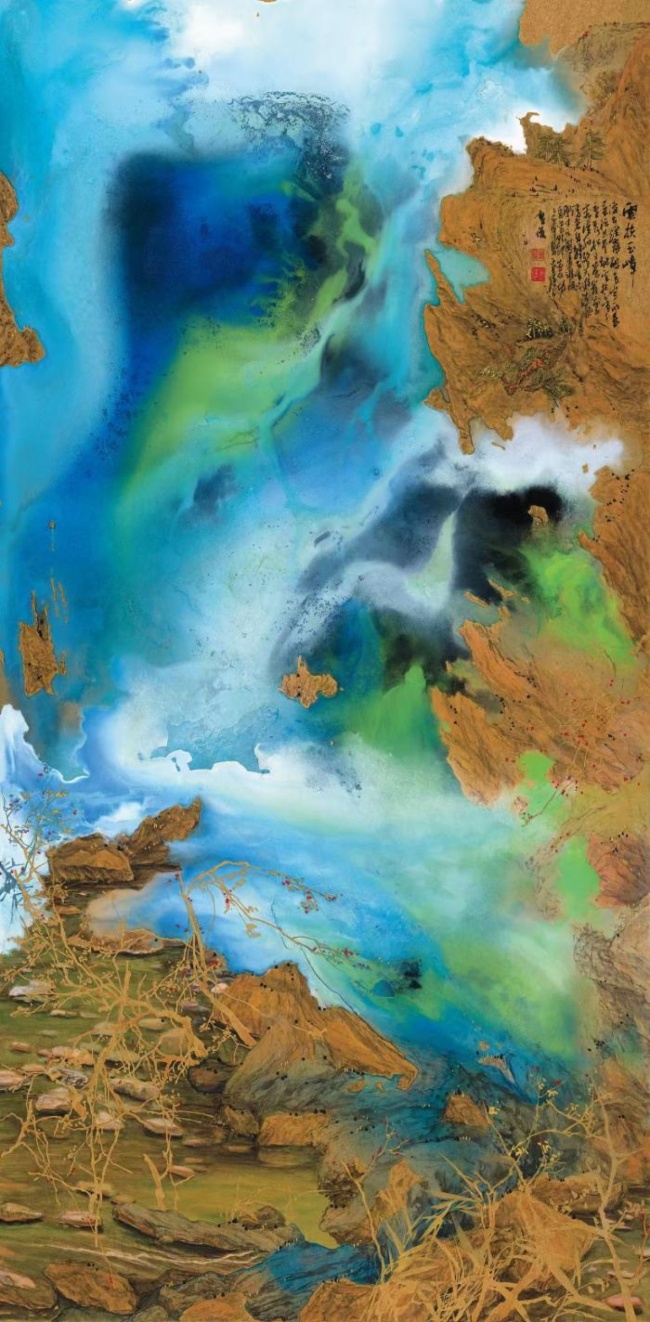

《云扶玉嶂》200x100cm

可以说,本次展览堪称一位游走于中西文化语境的艺术家的“回归”之旅——“新宋式系列”里精心创作的十幅震撼人心的泼彩山水,代表作《流金旋舞》《云扶玉嶂》意境悠远,浑然天成,让人叹为观止;“荷花系列”里有两幅宽4米、高2米的巨幅作品,构图巧妙,起承转合尽显作者匠心运筹;“书法系列”更是今年首秀,11幅行书自作诗解读了曹俊始终坚守的“书画同源”。

这场集中呈现其近一年最新创作的展览,不仅展现了艺术家的文化自觉与艺术蜕变,更以诗词与书法为轴心,构建了一个贯通古今、书画同源的文化场域——在这里,中国文化的传统不再是僵化的标本,而是呼吸着、生长着的生命体,它渗透在每一笔墨色、每一句诗文中,成为艺术家在耳顺之年理解世界表达自我的根本路径。

一、从“行者”到“老衲”:生活方式的传统回归与艺术状态的蜕变

展览现场,70余件新作铺陈开来,涵盖泼彩、水墨、抽象宇宙等多种风格,其数量与体量令人惊叹。这些作品都是曹俊过去一年“365天中有300天都在画画”

的成果。同时,曹俊将“日出而作,日落还未息”的生活节律引入创作,进行着对传统“天人合一”理念的实践。在采访中,他由衷地开心地描述着这种状态:“阳光照进来,觉得自己很蓬勃,像小孩一样天一亮就睁眼睛,看到阳光就高兴,手舞足蹈。”这种回归生命本真的状态,也直接投射到了作品中——许多最新呈现的作品画面里充满了阳光和期待,仅仅站在作品面前不需细看,便能感受到生命的张力在强烈迸发。

相较于早期作品对“技术到位”“零瑕疵”的刻意追求,曹俊近一年的创作更显松弛与自由,却在不经意间透露出更深厚的力量。这种力量正源于艺术家对传统的认同:当创作不再是为了“证明什么”而是成为像呼吸一样自然的生活方式时,艺术便真正回归了其本质——对生命状态的真诚表达。

“画如其人”,艺术是人格修养的延伸。曹俊的“老衲”状态,正是对这种传统的呼应——他在笔墨中体悟生命、观照自然。这种心态无法刻意达成,也自然使得他的作品摆脱了技巧的炫耀与观念的强加,呈现出一种“从心所欲不逾矩”的从容:泼彩的云层看似自由挥洒,实则是多种颜色的叠加;水墨的留白看似偶然,实则是对“虚实相生”的精准把握。这种“自由中的经营”,恰是中国传统艺术“由技入道”的精髓。

二、传统的当代阐释:从“误判”到“正名”的文化自觉

在全球化的语境中,非西方艺术常面临“文化殖民主义”的压力:以西方标准为普世价值”,否定本土文化的独特性。

放在曹俊身上,便是他在采访中反复提及的一个“天大的误判”:即在西方艺术界,他常被视为“很美国、很欧洲”的艺术家,其作品因“看上去非常现代”而受到尊重。但他清醒地认识到,这种尊重背后是对其文化根源的忽视——“我是一个中国人,艺术创作毫无疑问得益于中国传统文化对我的支撑”。这种清醒的文化自觉,成为他近一年创作的核心动力:他要通过艺术实践,向世界证明“中国传统书法和绘画的审美精神,具有非常强大的现代意义”。

《东观文成五色云》设色金笺

108x78cm

譬如,从近历史的角度来看,曹俊笔下荷花的有力线条,让人想到波洛克的行动绘画;但如果我们将视角拉长、拉远,则一切又回到了中国传统绘画中的笔骨。这种“正名”的冲动,并非简单的文化民族主义,而是基于对艺术史和亲身经验的深刻洞察。

作为曹俊在美国工作室的邻居,德库宁曾坦言“中国书法给了我一些视觉上的刺激”;波洛克的滴画技法与中国书法的“飞白”异曲同工,罗斯科的色块绘画则暗合中国水墨的“氤氲之气”。这些西方艺术史上的“创新”,本质上是对东方传统的“跨越式追问”——他们跳过了日本浮世绘的“中介”,直抵中国古人的审美精神。曹俊指出,这种现象证明了一个道理:“近亲繁殖一定不是世界的”,艺术的活力恰恰在于不同文明的互鉴与对话。

基于这种认知,曹俊的创作不再满足于“中西融合”的表面形式,而是深入传统的内核,挖掘其当代转化的可能性。他的“新宋式”作品在宋代山水“格物致知”的基础上,加入了“大胆的破坏”——在已经完成的画面上叠加色彩、泼洒云气形成“超出油画的视觉感受”。这种“破坏”并非随意的涂抹,而是对传统“破墨法积墨法”的当代演绎:古人以水破墨,以墨破色,追求“墨分五色”的层次;曹俊则以彩破墨、以叠加破平整,在“完美与破坏的对立”中,创造出更具张力的视觉语言。正如他所言:“好的艺术形式应该是在画面上制造出很多对立的东西然后又把它们统一在某个范围之内。”这种“对立统一”的美学,正是中国传统哲学“阴阳相生”在当代艺术中的体现。

《步云图》设色金笺108x78cm

曹俊对传统的阐释,还体现在对偶然性的态度上。中国传统书画向来重视“偶然天成”,如水墨的晕染、宣纸的渗化,常能产生意想不到的效果。但曹俊刻意回避了“被偶然性所诱惑”的甜美,而是将偶然建立在“归纳基础上的自觉”。他画云,“并不是让它像丝绸一样”,而是通过多层色彩的看加,形成“粗糙与自由”的质感——这种“粗糙”不是技术的缺失,而是对自然天成的深刻理解:真正的自然,从来不是光滑完美的,而是充满颗粒感与生命痕迹的。这种对偶然性的超越,使他的作品既保留了传统书画的生动,又避免了程式化的甜俗,实现了似与不似之间的当代升华。

三、诗词与书法:文化精神的载体与独立的价值呈现

展览的近80幅作品中,曹俊为其中50幅配以原创诗词。但在其中,诗词与书法不是绘画的“附属品”,而是作为独立的艺术形式,与绘画共同构成了一个完整的文化表达系统。曹俊明确表示,今年他“把书法、诗词拿出来,从画面题跋变成专门陈列,是用这种方式向我心目中给了我现在一切的中国传统文化致敬”。这种转变,不仅凸显了诗词与书法在展览中的重要价值,更揭示了它们作为中国文化精神载体的核心意义。

对曹俊而言,书法首先是“写人生”,而非单纯的“写字”。他在采访中提到,年轻时看字帖,“看的是好的书法”;而现在,“我突然意识到,我比那些书法家写这个字的时候年龄都大了”,于是他开始把书法之外的人生和字帖产生了连接——看《祭侄文稿》,他能读懂颜真卿家国情怀”背后的悲痛;看王羲之的《兰亭序》,他能感受到“士大夫文人的雅逸”。这种“读懂”,不是技术分析,而——书法的线条、结是生命体验的共鸣——书法的线条、结构、墨色,本质上是书法家精神世界的物化。曹俊的书法创作,正是在这种共鸣中展开的:“我让助理把纸拿过来,一写就是几十幅,写下来一笔不错。没有刻意为了写得‘好’。”这种“不刻意”的状态,恰是书法的最高境界:当技术内化为本能,笔墨便成为心性的直接流露,他的书法,既有碑学的雄浑厚重,又有帖学的流畅飘逸,字里行间透露出一种“甲子之后”的通透与从容。

诗词在曹俊的创作中,则扮演着“画外之音”的角色。他遵循古典诗词的“程式”但内容却是个体情怀与当下体验的真切表达。诗词或描绘画境,或抒发性情,或表达对自然、和平的向往。他的诗不追求华丽的辞藻,也不试图教化他人,而是直接表达真善美的视觉显现。此外,曹俊还将诗词从绘画的题跋中独立出来,既是让观众可以单独看诗,通过文字感受绘画的空间;也是强调诗词作为独立艺术形式的价值,和文字承载的情感流淌的力量。

值得注意的是,曹俊对诗词与书法的重视,并非简单的“复古”,而是基于对当代艺术语境的反思。对奇观的追逐本质上是文化精神的缺失,而中国的传统文化形式恰恰能够提供一种“内向的深度--它们不追求瞬间的视觉冲击,而是引导观众在品味中体悟、在静观中思考。

四、“持正”与“开悟”:传统的哲学实践与当代启示

曹俊在采访中反复强调的“持正”二字也是本次展览的主题——“秉持优秀的传统正道”。在他看来,“持正”是指画里的“正气”,是让作品经得起时代考验的根基。谢赫、李成、范宽、黄公望和倪瓒等历代大家都曾从不同角度诠释和践行了“持正”之意。

当然,全人类的终极理想和精神终究是相通的。亚里士多德在《尼各马可伦理学》中提出的“中道”(Mesotes)原则便是与“持正”一样都在强调极端之间寻找适度,以实现人格与行为的完善。在他看来,德性需通过“实践智慧”实现即具体情境中判断“如何做”的能力。而曹俊的创作正是“实践智慧”的典范:他在“有”中创造“无”,在“整”中制造“破”,使作品在“对立统一”中达到更高层次的和谐。

曹俊在参观丢勒工作室时,被其“研磨颜色用的碟子、钵,那些工具被他砸得不同大小、颜色粉末碎片”所震撼,意识到“放低身段让自己当一个工匠”的重要性。这无疑与中国传统文人技进乎道的理念不谋而合。曹俊认为,中国艺术家最重视的是修养,而修养正是在一笔一画的打磨中积累的。他研墨时,会想到安徽深山里制墨工汗珠滴落的样子”;他写字时,会感受到“松烟墨与历史长河的连接”。这种对工具、材料的敬畏,使他的创作始终保持着“手与心的统一”——技术不是目的,而是通往“道”的桥梁。

在图像资源上,艺术家也从对宇宙、岩画和三星堆等远古、未知领域的想象性描绘,逐渐“回归”到可感知的中国名山大川,并主动从篆刻、画像石等中国传统艺术形式中汲取图示养分。这些图示经过其个人的消化与转化,以高度写意的方式融入画面,成为连接传统与兰代、具象与抽象的视觉符号。他甚至展出了部分看似黑白水墨的油画作品,将其视为创作过程的“解析”与“分享”,这种开放性本身,也体现了中国传统艺术理论中重视过程与修养的特质。

当观者徜徉在场馆中,会恍然发觉无论是泼彩山水的阳光张力,还是书法诗词的文化厚度,曹俊都在传递一种“信心”:对传统的信心,对文化的信心,对“持正”之路的信心。这种信心,正是当代艺术最需要的品质——在多元与混乱中,坚守文化的根脉,在传统与当代的交汇处,寻找艺术的未来。

《影浸天河》210x400cm

因此,本次展览不仅是一次个人创作的呈现,更是一场深度的文化对话。它对话传统,让诗词、书法、山水等古老的艺术形式在当代焕发新的生命力;它对话西方,以中国传统的审美精神回应世界艺术的议题;它对话时代,在喧器与浮躁中呼唤文化的根脉与精神的安顿。在这场对话中,曹俊以“老衲”的从容“行者”的探索、“工匠”的严谨,展现了一位中国艺术家对传统的敬畏与对当代的担当。

尊重传统的当代创作不是对过去的复制,而是对当下的回应;不是对符号的堆砌,而是对精神的传承。当观众站在那些充满阳光的泼彩山水前,品味那些蕴含哲理的诗词书法时,他们看到的不仅是艺术的美,更是文化的力量:一种跨越时空的力量,一种连接古今的力量,一种滋养生命的力量。这,或许就是曹俊本次展览最珍贵的价值——它让我们相信,在传统与当代的交汇处,艺术永远有新的可能;在文化的根脉中,我们永远能找到前行的力量。

(来源:凤凰秀)