(一)

湖北美术学院教授李峰以其“工而入逸,逸而弥工”的艺术追求,在当代工笔人物画领域独树一帜。他毕业于湖北美术学院并留校任教,曾任湖北美术学院中国画系主任、湖北省美协中国画艺委会主任、中国美术家协会会员等多重身份,深耕画坛数十载,既坚守传统工笔的笔墨精髓,又以敏锐的时代感知突破程式束缚,其作品无不彰显着对东方文化神韵的执着与创新探索,在继承和创新中走出属于自己的艺术之路,成为传统与现代交融的生动注脚。

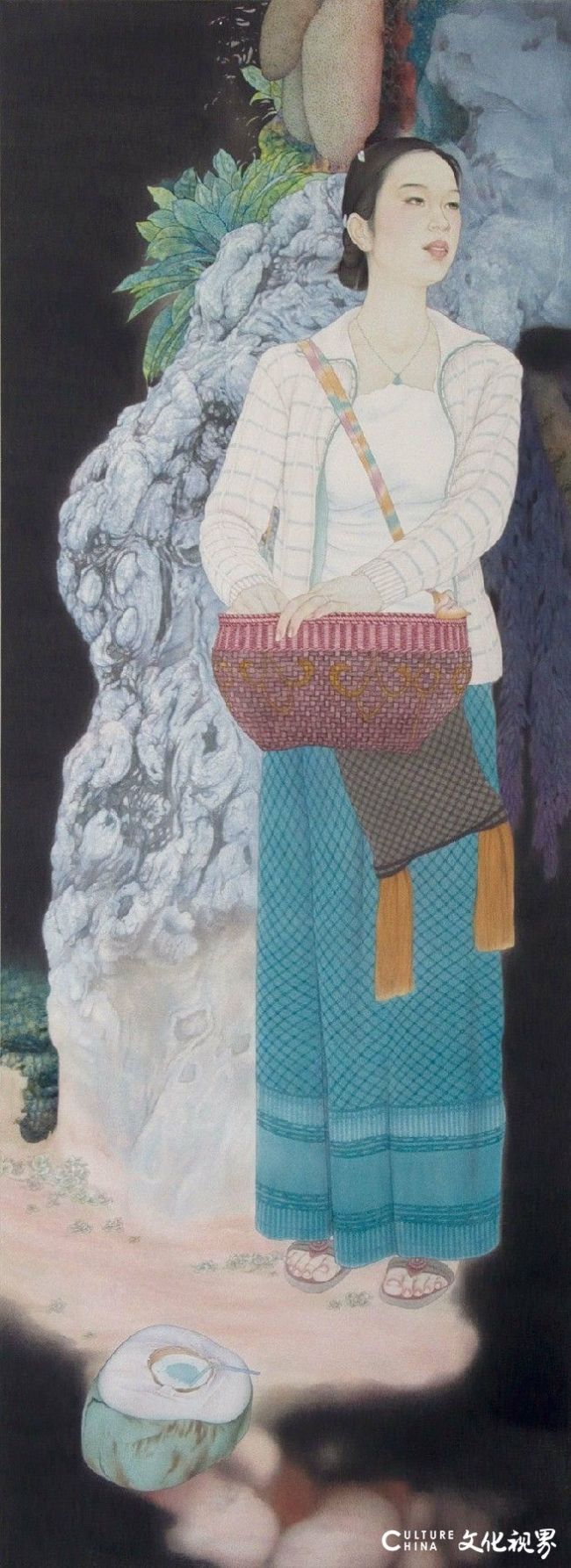

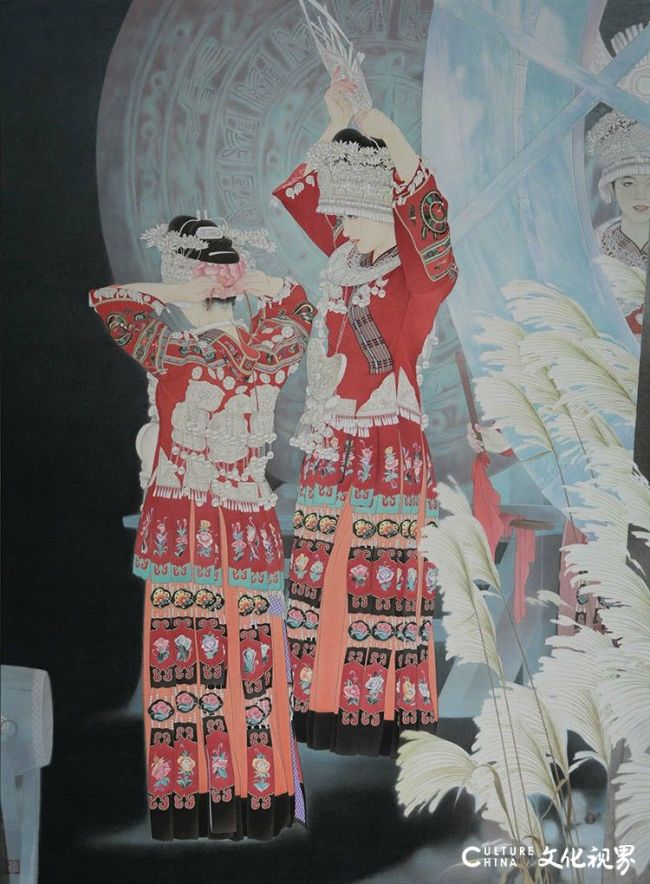

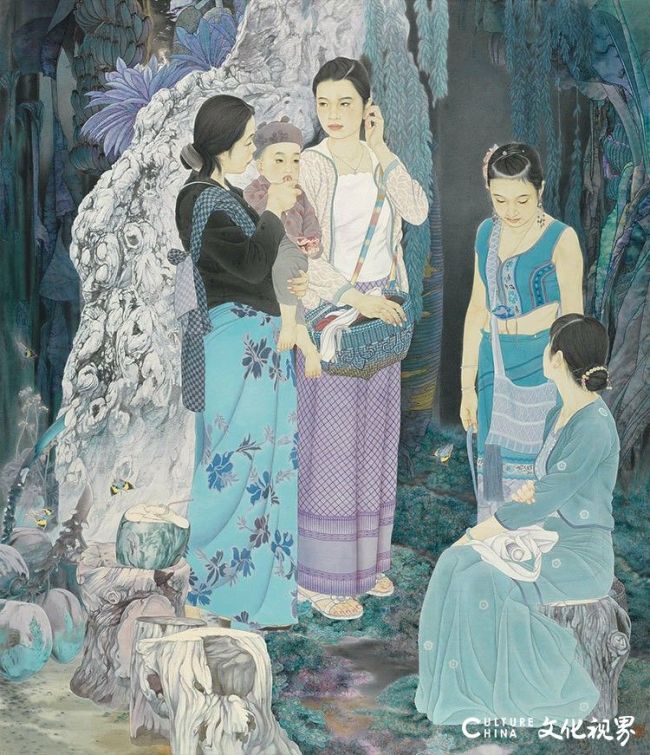

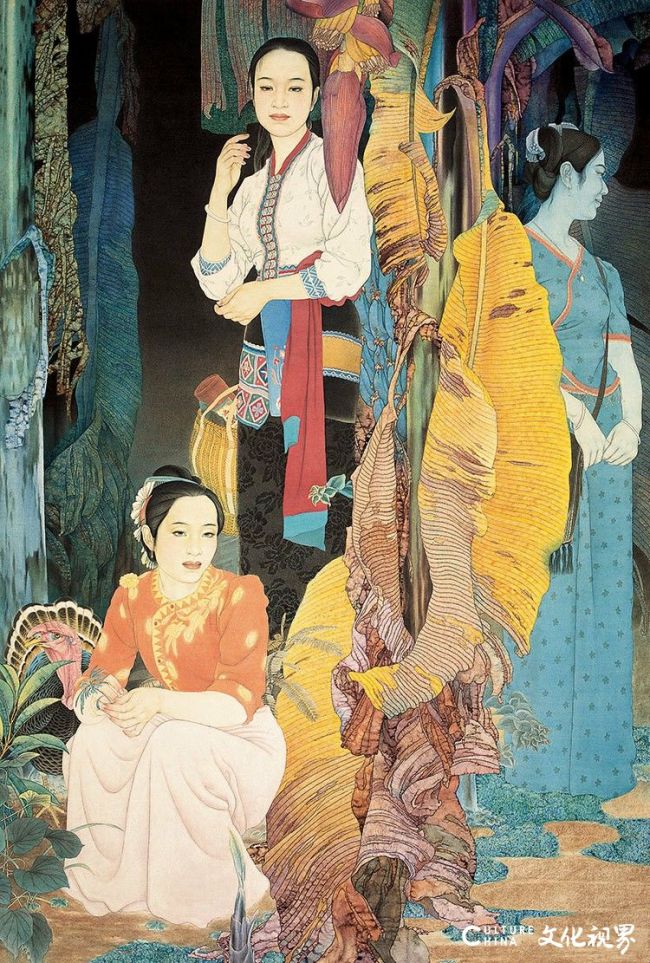

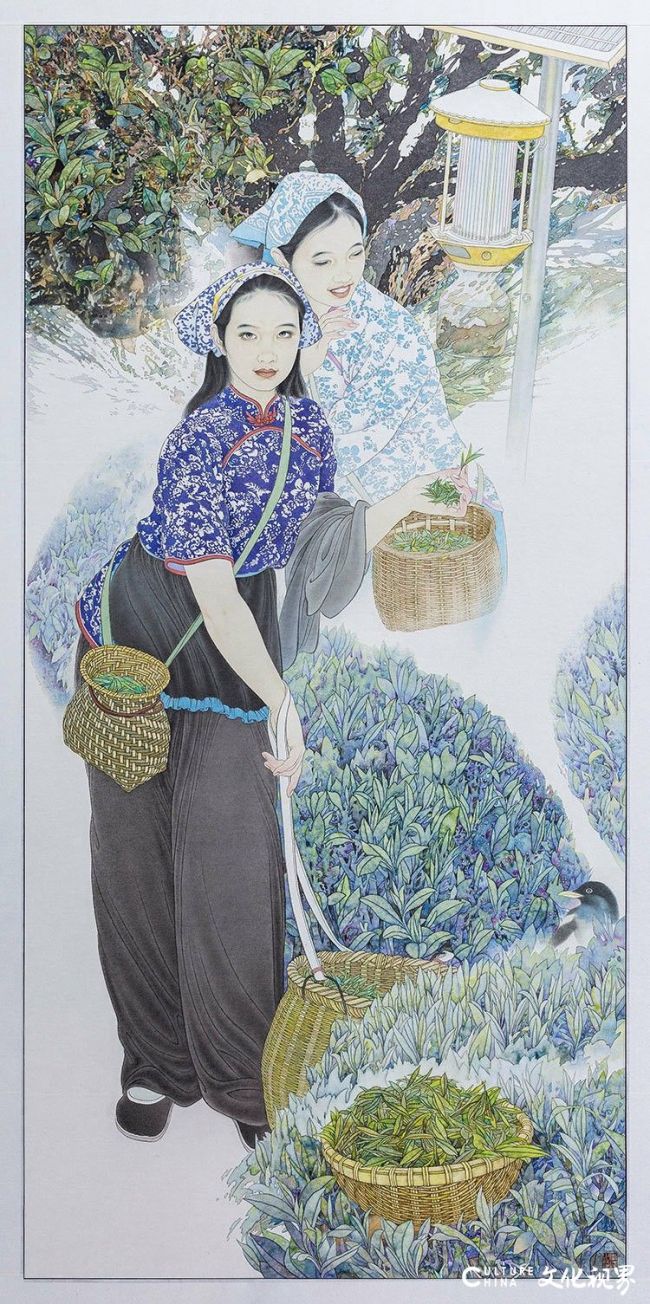

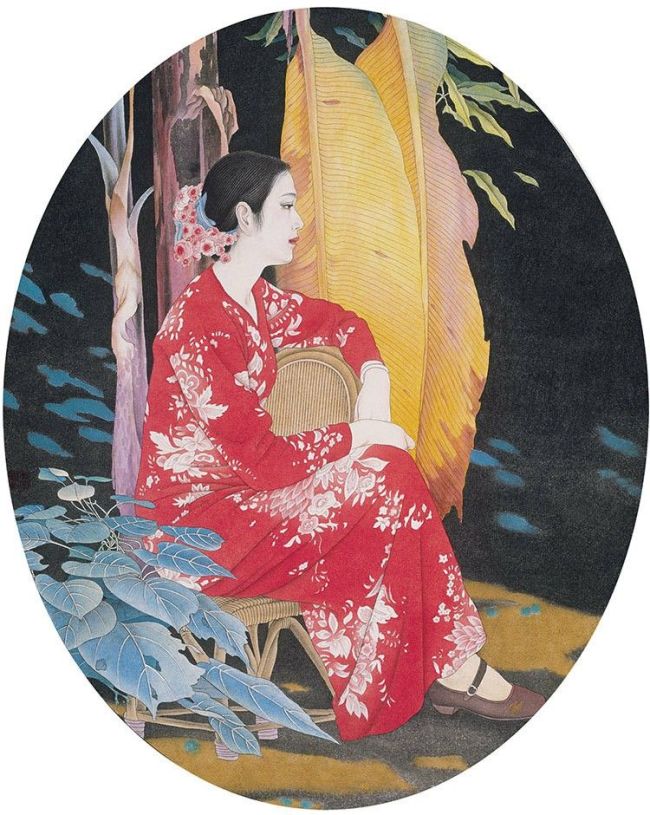

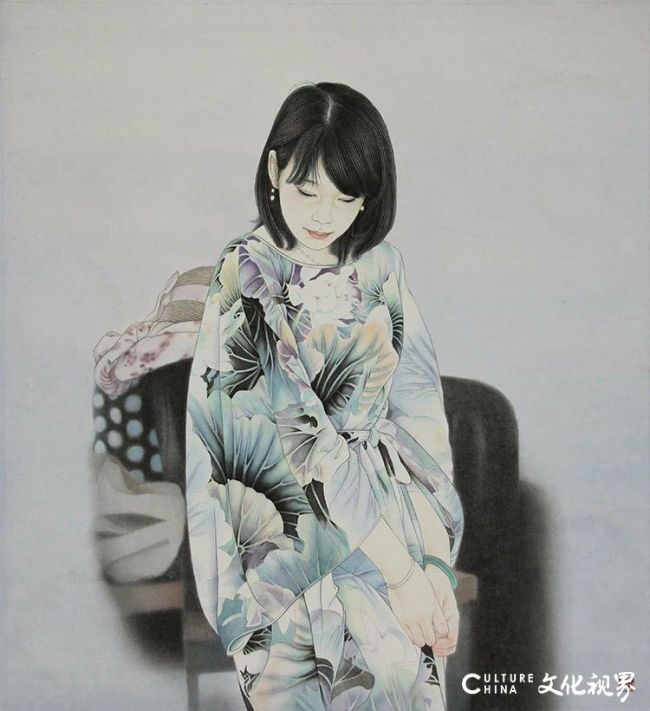

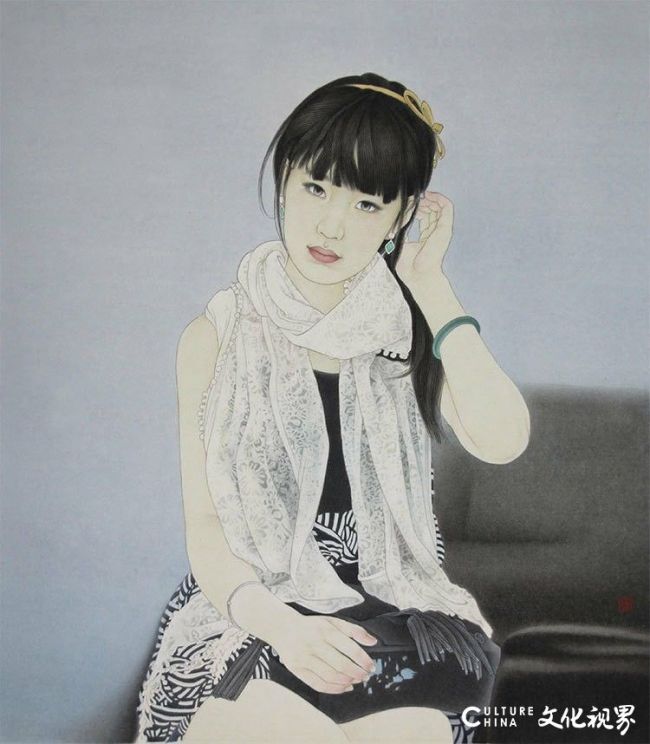

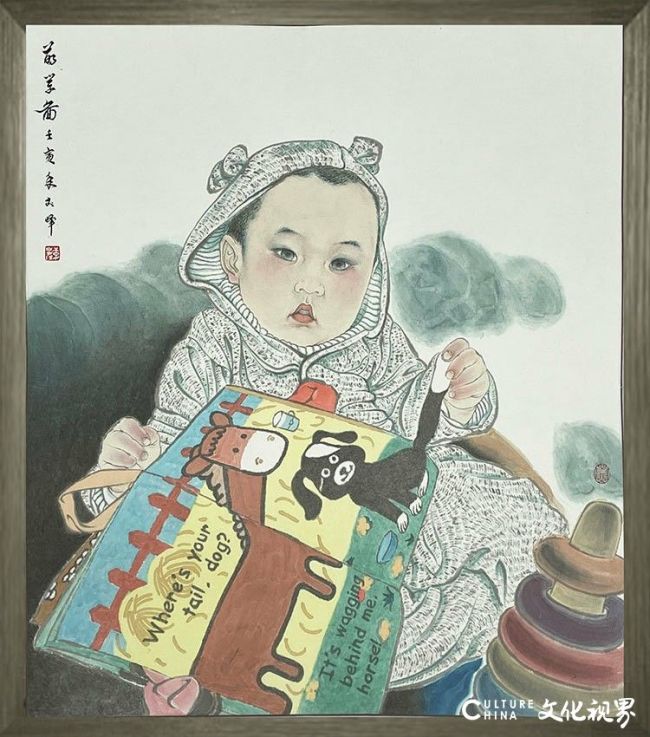

李峰的工笔世界,始终扎根于中国传统绘画的深厚土壤。他深谙“以线造型”的古训,笔下线条如“春蚕吐丝”般细腻流畅,在精准勾勒物象的同时,更赋予其生命的韵律。如作品《蓝幽幽的傍晚》女子姿态温婉,流露出一种含蓄内敛的气质,通过细腻的线条描绘眉眼轮廓,精准捕捉到人物温柔、沉静的神态,让观者能感受到人物内心的宁静;在面部的描绘上,运用工笔线条技法精心勾勒五官,皮肤质感细腻入微,展现出女性的柔美;服饰采用流畅且富有韵律的线条来表现,线条的疏密、轻重、缓急变化丰富,生动地呈现出衣服的质感和褶皱的自然状态,将丝绸般的柔软与垂坠感展现得淋漓尽致,这种对线条的极致运用,正是对顾恺之以来“迁想妙得”传统的当代诠释。更难得的是,他继承了传统工笔“意象造型”的审美内核,以神态传情,直击物象本质。作品《静》中女子清澈沉静的目光,叠加脸颊淡淡的红晕,将那份质朴中带着羞涩的青春气息凝固于纸面;而《格桑花》里人物舒展的眉眼与上扬的嘴角,仅通过头戴红毯礼帽及面部肌肉的微妙刻画,便将高原生活的喜悦与澄澈传递给观者。这种对“神韵”的捕捉,超越了具象的形似,抵达了传统美学“气韵生动”的至高境界。在坚守传统的同时,李峰从未停止对工笔边界的拓展。他跳出传统仕女、仙佛题材的窠臼,将目光投向现实生活与多元文化,赋予工笔画鲜明的时代感。作品《唯韵清扬》聚焦社会现实,以工笔的细腻记录时代:画中两位苗族少女身着极具特色的民族盛装,从二人的委婉手势到精致繁复的头饰,这些细节生动地展现了“鼓藏节”苗族民族文化的丰富内涵与独特魅力。画中人物的神态愉悦、祥和,面带微笑,相互靠近,注视,传递出一种亲密和谐的关系,营造出了一种欢乐、展现出一种生活中的美好瞬间,表达出对美好生活的赞美和向往,也暗示了民族内部团结友爱、和睦共处的良好状态;而《清风南园里》通过弧形屏风式的装饰性构图、头部块面分割的创新处理,打破了工笔依赖写实的套路。这种题材的拓展,让工笔从“案头清供”变为承载社会思考与文化记忆的载体。形式与色彩的创新更见其胆识。在《仲夏》中,他摒弃传统工笔的晕染习惯,以暖灰色调为基底,通过微妙的色块组合构建画面,辅以版画套印的肌理效果,营造出平面化的装饰美感,彻底颠覆了人们对工笔“浓艳繁复”的固有认知。即便是《苗家少女》这样偏于传统的作品,也在色彩上暗藏巧思,既保留了民间审美中的鲜活,又通过背景灰色调的衬托,形成主次分明的视觉层次,展现出对传统色彩体系的创造性转化。李峰以淡雅笔触捕捉这种质朴神韵,精准描绘服饰细节,同时以水墨晕染表现人物神态的含蓄美,表现出苗族少女其未经修饰的灵动与温婉。李峰的独到之处,在于将工笔的精致与写意的灵动熔于一炉,创造出“精而不琐碎,放而不浮滑”的艺术效果。《晚风》便是典范:人物的发丝纹理、衣服褶皱以工笔细描,根根分明的发丝与红衣的细节,彰显着“毫厘必较”的工匠精神;而深色的背景以写意笔法,墨色的浓淡干湿营造出朦胧幽静的空间,让工笔的“实”与写意的“虚”形成奇妙对话。他通过工笔重彩的技法,结合水墨的渲染效果,将红衣少女与芭蕉叶的互动融入画面,营造出静谧而富有诗意的氛围。这种风格与其整体艺术特色一致——笔力坚韧、构图严谨,色彩运用既鲜艳又清新。《我家的桔园》聚焦于两个少女在桔园中劳作或休憩的日常场景,体现李峰对现实生活的深切关注。画面以桔园的金黄暖色调为主,传递丰收的喜悦与家园的温馨。李峰突破传统工笔单线平涂,将西方写实造型融入线描体系。仕女面容温婉,体态自然,桔树的果实饱满厚重,通过线面结合强化空间感,使二维画面兼具体积感。作品以“家”为核心,将劳动场景升华为文化符号。桔园不仅是物理空间,更承载乡土记忆与亲情纽带,呼应李峰“绘画需真诚不谑”的创作观,展现平凡生活中的崇高美。《小卓玛》的工写结合更显精妙:她的面部、眼神以工笔刻画,肤色的质感、神态的细微变化、项链的装饰细节无不精细入微。而背景淡山则以浅蓝的笔墨绘其场景,墨色的浓淡、笔触的虚实恰如其分地表现出动态与质感;背景的牧场用淡墨渲染,虽简洁却传递出草原的广袤神韵。这种“工笔聚焦主体,写意铺陈环境”的处理,使画面既具写实的感染力,又不失写意的气韵,尽显传统笔墨与现实题材融合之美。这种“工写结合”不仅体现在技法上,更渗透于意境营造。《南园木叶下》以墨色的背景呼应人物的鲜活,让观者在精致的细节中联想到南园里叶下美好情景,他的画对年轻女子则通过细腻描绘,将人物的日常瞬间升华为充满诗意的生活片段。正如他所言,要“使所表现的人物形象置于诗情画意之中”,这种对“境”的追求,让他的作品在精细刻画之外,更添一份引人遐思的空灵。李峰的艺术,恰如其人。他性情内敛,远离浮躁,这份“心清”投射于笔端,便有了作品中独有的“清、净、纯”。《新绿》以春日新生的茶园为背景,描绘两个采茶妹于绿意盎然的环境中悠然自得的场景。李峰在创作中延续其“动静相宜、客观取形、主观造景”的构成手法,将自然元素家园化,使画面既具写实性又富诗意。线条精微细腻,融合书法的刚柔并济,人物衣纹的流转与枝叶的舒展形成韵律呼应;色彩以淡彩为主,薄施青绿,通过墨色层次营造通透感,呼应“新绿”主题的生命力。作品借“新绿”象征女性与自然的共生关系,隐含对生命轮回的哲思。李峰曾提出“艺术演变源于现实”,此画正是对当代人回归自然、寻求精神栖居的审美映射。无论是《凝神》的质朴,还是《月光》的澄澈,都传递着一种不事张扬的生命力。他以“外师造化,中得心源”为准则,从生活中提炼意象,以传统为根,以创新为叶,让工笔画这门古老艺术在当代焕发出新的生机。

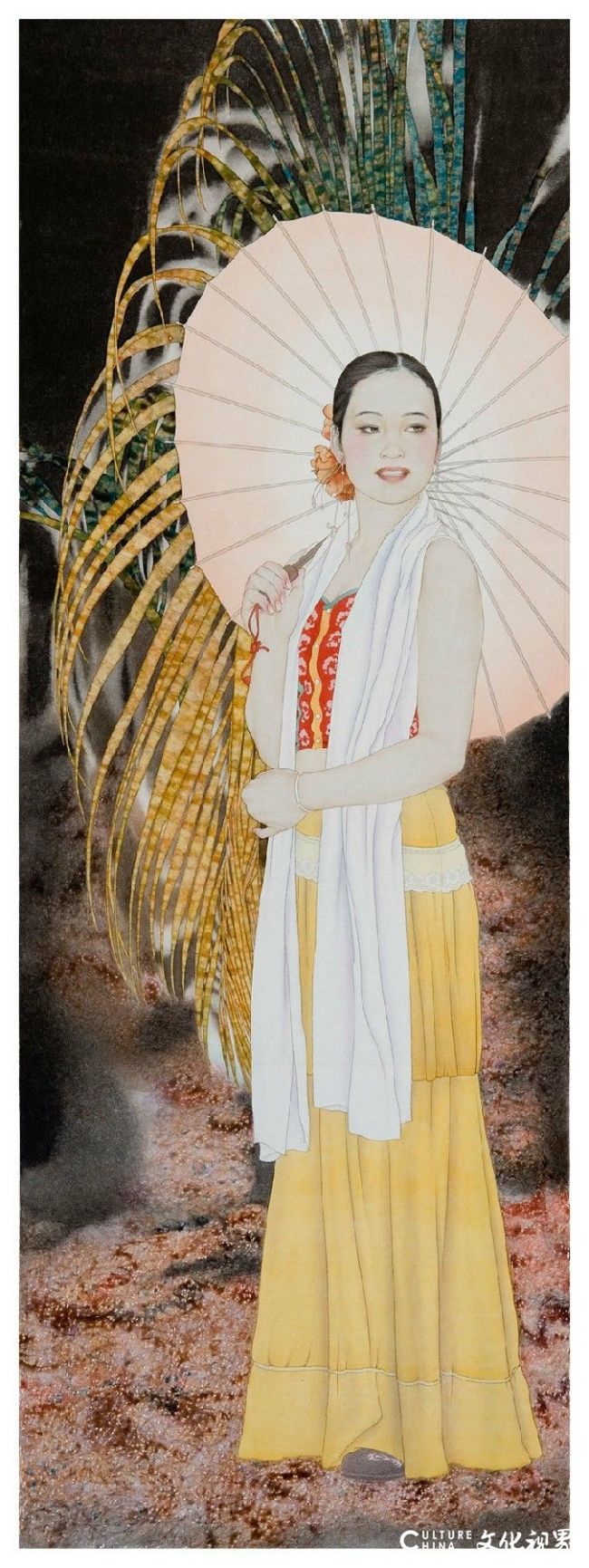

《在水一方》是李峰描写傣族妇女生活情景系列作品之一。田园牧歌式的永恒心象是作品审美意识的核心内容,少数民族地区平静恬适的生活情景是其艺术表达和思想传递的基本载体。此画主体人物和白色树干、树墩形成一个含蓄的圆形,白色树干和左下的椰果组成一条斜线打破圆形的稳定,产生画面的运动感,构成画面主旋律。画面中下部的小溪呈反“S”形,加强运动性,而人物和背景的植物组成很多竖向直线,回归平和稳定。画面构成动静相宜,以静为主,意欲表现傣族妇女祥和、安宁且又充满生机活力的生活状态。《在水一方》背后隐藏着的是李峰独特思路与匠心独运。其作品不仅仅是线条与色彩的简单堆砌,它是对自然与情感深刻理解的艺术表达。在创作中他先立意于心,明确画作的主题与情感基调。随后,精心布局,以线条勾勒轮廓,每一笔都力求精准而富有生命力;色彩运用上,讲究和谐统一,通过层层渲染,营造出丰富的层次感和空间感。更令人惊叹的是,他的画往往蕴含着深厚的文化底蕴和象征意义,让人在欣赏之余,回味无穷。作品以其精谨细腻的线条,富丽堂皇的色彩,展现了中华文化的博大精深。不仅是一种绘画技法,更是情感的寄托与表达。

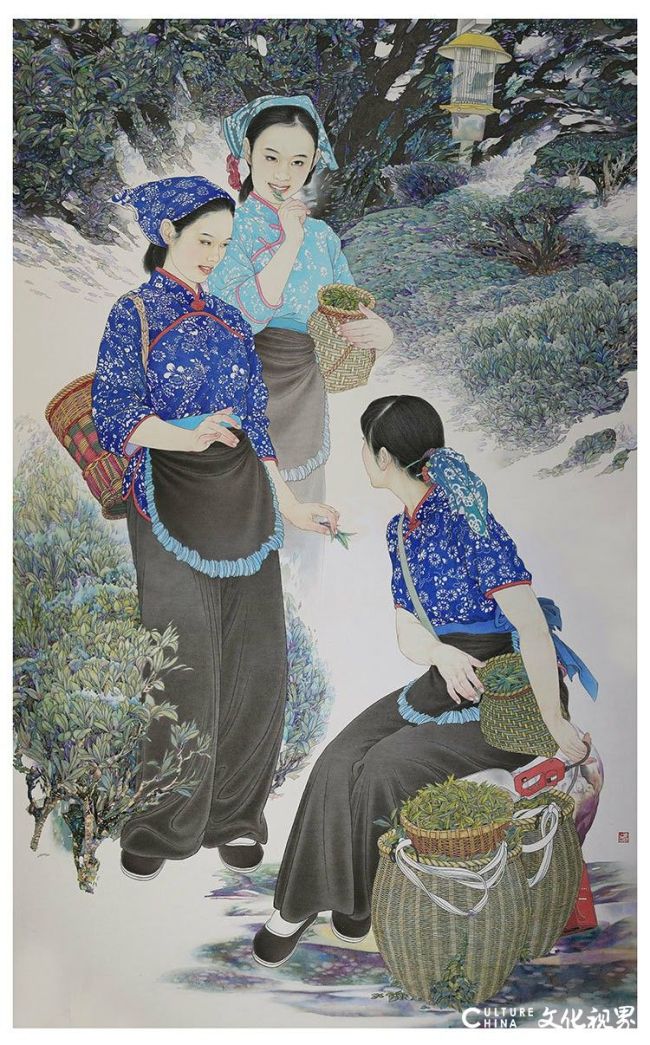

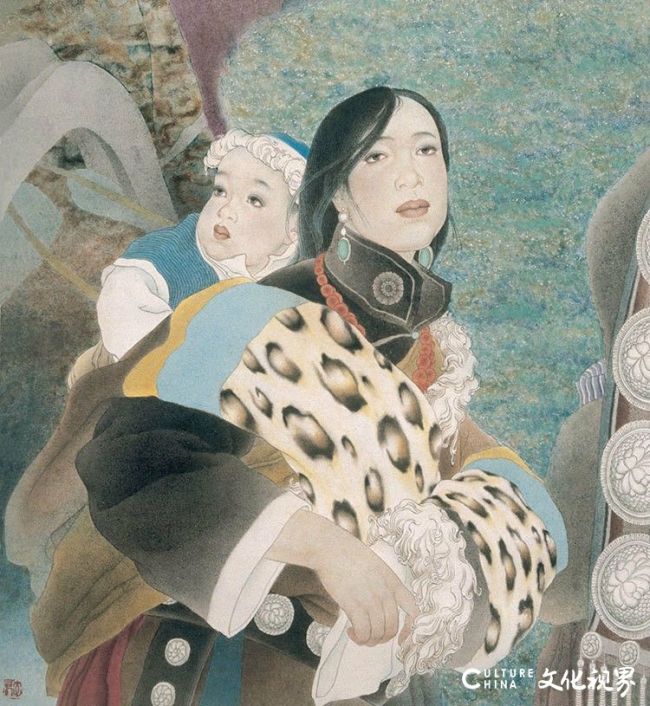

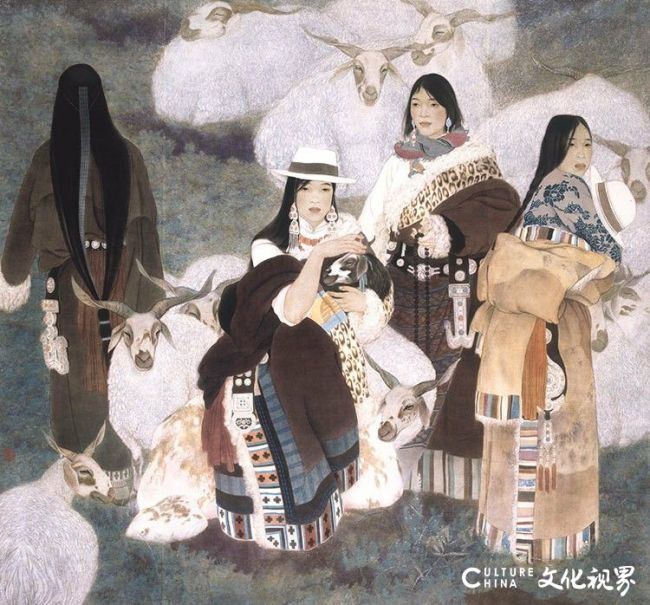

《南风》在构图上采取不规则对称的方法,营造出一种和谐的平衡感,而且透过人与物在画面上的堆叠,展现出具有层次感的深度,再搭配南方农家的暖色调系,营造出一种人与自然和谐交融的画面。《南风》以工笔画的形式语言,画出了画家心向往之的优雅、健美与绿色情怀。他的艺术魅力因困扰于现代生活深层的人们的渴望、追慕而愈加强烈。这也正是李峰在《南风》等作品中的美学追求:像清风吹皱一池春水那样自然、恬淡,像轻音乐一样从容、和谐,无人为斧凿之痕。李峰工笔画的造型是综融性的,他吸纳西方写实造型的观念与技巧,融合于民族绘画以线造型的传统,他在造型中既着意保留富有内力美的线条的精微、细腻与灵性,又关注色彩冷暖变化与体面关系的相对平面性处理。他的《心原》就体现出了他造型语言的形态特征。这张画表现的是甘南藏区妇女的游牧生活,作者希望以人物、羊群、草原做基本形象元素,以静为主、动为辅的构成方式为画面基本旋律,反映大草原的辽阔遥远,游牧生活的祥和安宁。把羊群和草地有机地组织起来,竖向平面拉开,使羊群的走势由人物的左右发展到人物的上方,象征白云环绕、天地合一的意趣,把莽莽草原和浩浩长空化作心念联想,融无限于有限,在尺幅画面的空间中驰骋飞扬。李峰的《香蕉园》,画的是西双版纳采风的女大学生,该画“以形写神”,不但塑造了她的体貌、衣着特征,而且把她的神清气爽,既透露着聪颖智慧,又跃动着曼妙青春气息,特别是那股子动人的青春魅力洋溢于画面。《又是一年采茶时》描绘三位少女在茶园采茶的动态场景,是李峰少数民族题材的代表作之一。画面构图饱满,人物姿态各异,形成错落有致的视觉节奏。李峰以“气韵生动”为内核,通过衣袂翻飞的线条、茶篮的倾斜角度及人物眼神的互动,赋予画面流动感。采茶动作的捕捉精准而不失灵动,体现“以形写神”的创作主张。作品致敬劳动人民,与江南民歌《采茶歌》的意境相通——曲调欢快中蕴含对自然的敬畏与劳动的礼赞。李峰将少数民族服饰的斑斓色彩与茶园的翠绿形成对比,重彩用于服饰纹样,淡彩渲染远山,既保留民族特色,又统一于和谐画境。

李峰的艺术创作深度融合传统工笔技法与现代审美,独具东方韵味。他笔下的女性形象,姿态恬静婉约,神情含蓄自然,展现了东方女性特有的温婉风韵与内在美;在继承晋唐以来工笔传统的基础上,巧妙融入西方写实技巧,如焦点透视等,使人物刻画既精细入微,又富有现代视觉张力;背景常配以经典古画元素或祥瑞纹样,烘托主体,增添意境。以精湛的技法为支撑,深邃的东方情韵为内核,形成了独具一格的艺术风貌,成为当代中国工笔画领域一道亮丽的风景。

工笔画承载着千年文化底蕴的艺术形式,正悄然发生着变革。现代艺术家们不再局限于传统题材与技法,大胆尝试将现代元素融入其中,让工笔画焕发新生。在李峰的作品一笔一画间,不仅展现了细腻入微的技艺,更传递了时代的精神风貌。它让我们看到,古老的艺术形式也能在新时代绽放异彩。

李峰的工笔重彩画作品,用笔洒脱,豪放大气,运水用墨施色皆氤氲自然,在雄强与微妙间笔臻奇韵,让观者称道;作品多反映民族风情,主题鲜明,或生产生活,或节日欢歌,或民俗仪式。其人物形象唯美生动,服饰场景讲究,经得起推敲。作品构思巧妙缜密,用线轻松自由,色调温润和谐,画面呈现出亲和自然的喜悦感,让人每每读来都如沐春风。

李峰作品以传统工笔技法为基础,融合现代审美观念,形成了独特的艺术风格。李峰的工笔人物画继承了宋代院体画的细腻严谨(如线条的“高古游丝描”和“三矾九染”技法),同时融入西方造型理念,人物结构精准,兼具写实性与东方韵味;部分作品尝试打破传统构图,通过空间分割或背景留白营造现代感。注重眼神、手势等细节的描绘,传递人物内在情感,如《家》系列中的坚韧与温情,服饰纹理处理极为精细,丝绸、细布等材质通过淡色和线条对比得以生动表现;传统矿物颜料与淡雅色调为主,局部采用对比色效果,增强视觉张力。作品多聚焦少数民族对边缘群体的关注,也有对古典文学意象的重新诠释。大作细腻典雅,质朴大气,既以灵动细腻的笔触守护工笔画的东方美学基因,又以开放的视野吸纳多元文化,赋予这一古老画种新的生命力。其作品始终贯穿着对“理想美”的诗意追求,是传统与现代对话的典范。他不仅细致刻画服饰的繁复纹样与华丽质感,更注重捕捉人物细腻的神情与内心的情感世界,使笔下的人物在宁静典雅中透露出纯洁、含蓄又略带沉思的韵味。他的作品《母子》在展现东方古典美的同时,也因其融合中西的独特风格而具有强烈的现代视觉感染力,形成了既传统又现代的审美情趣,表达了艺术家对东方女性之美的赞美和对美好生活的寄寓。他的画用色清新淡雅、线描功底深厚,独树一帜,是现代工笔艺术界的典范之一。

(二)

工笔人物画作为中国传统绘画的重要支脉,如何在坚守笔墨精髓的同时呼应时代精神,是当代创作者面临的重要课题。李峰深耕画坛数十载,以“工而入逸,逸而弥工”的艺术追求,给出了自己的答案。他扎根传统,以“春蚕吐丝”般的线条勾勒物象神韵,承继“意象造型”的审美内核,让顾恺之“迁想妙得”、谢赫“气韵生动”的古训在笔下焕发新生;他又不囿于成法,跳出传统题材窠臼,将目光投向现实生活与多元文化,在形式与色彩上大胆突破,以工写结合的笔法熔精致与灵动于一炉,让古老的工笔画承载起时代思考与文化记忆。从《苗岭映日》的温婉含蓄到《落霞》的澄澈喜悦,从《愔愔版纳》的生活温度到《苗山娃》的创新探索,李峰的作品始终透着“清、净、纯”的气质,那是他对艺术初心的坚守,也是传统与现代碰撞出的璀璨火花。其探索之路,不仅为工笔人物画的当代发展提供了有益借鉴,更彰显了中国绘画在传承与创新中生生不息的生命力。其突出特征为:

首先,李峰是一位“文武双全”的画家。他在大学专业艺术教育之余,一方面开展现代工笔画的理论研究,另一方面又在不间断地从事着工笔画的创作。他左右开弓,开拓、探索、前进。从李峰一系列工笔画的论文,和他一系列工笔画的创作,可以分明地看出:他的创作实践活动有力地推动着其理论探求的深入,他的理论研究又促进着他创作探索的突破。他的理论视野又是相当宏观的,既有对文化史、美术史的审视与反思,又有对美学与创作普遍规律性问题的考量与把握。他的理论思考、主张,往往可以在他的艺术探索和创作实践中得到体现、印证。

其次,从李峰的《晚风》《幽韵》《晨曦》《我的画》《苗岭映日》《无题》《家》《月光》等作品,透露出他内心深处的“田园牧歌”情结。向往大自然,追慕绿色和谐生活的情愫,催生出《南风》《家》创作系列。“有风自南来,良苗亦怀新”,不但描绘出春风化育,万物复苏的自然界的内在机制,而且体现出诗家天然去雕饰的诗风,以工笔画的形式语言,画出了他心向往之的优雅、健美与绿色情怀。

其三,色彩是李峰作品中很重要的特点之一,包括墨色的使用。既有传统用色规律中色块与色块之间构成的大面积对比关系,同时也有西画用色规律中环景色形成的同一色块内部细腻的冷暖对比关系,由此形成了既抽象、含蓄具有象征性意义,同时有接近客观写实的色彩感受,两者结合,形成了更加丰富深沉的意向性色彩效益,对画面情绪、情感的表达起到了促进作用。这是与传统绘画不同的地方。另外,他的作品中色块分割很多,但不失次序;用色大胆丰富但不失雅致。

其四,敷色技法的运用让李峰的人物画呈现出独特的东方韵味。在作品中,胭脂与花青的薄染恰到好处地表现出现代女性的娇羞。这种“薄施粉黛”的手法,既不同于工笔重彩的富丽堂皇,也异于水墨写意的简率疏放,在似与不似之间营造出“清水出芙蓉”的意境。色彩的象征性在作品中得到了极致发挥。春天的鹅黄象征生命的萌动,夏日的石青隐喻时光的深邃,秋季的赭石记录丰收的喜悦,冬日的银灰则沉淀着生命的哲思。这种“以色达意”的创作理念,将中国传统色彩观与现代构成主义完美融合。朱砂与群青的碰撞仿佛重现了千年的辉煌,而局部的留白又为观者留下了想象的空间。在墨韵与丹青的交响中,我们看到的不仅是技法的革新,更是一位艺术家对文化基因的创造性转化。

其五,李峰从晋唐画风里汲取营养用到其创作中去,造就了既雄浑雅健、朴素自然又造型饱满、高逸充盈的艺术风格,他的工笔画以其真切的人物形象和深刻、巧妙的创作构思以及精妙、清雅、朴素、高华的艺术品格开一代画风,他的写意作品别创新意,含蓄、虚豁、自然大方。作品注重对心灵的卓越表现和对人性的深刻关注,为中国人物画的创新作了富有成就的探索;他将工笔和写意的手法,巧妙地结合起来,相互对照,又相互衬托,既避免了工笔画的呆板和刻意又避免了写意画易犯的粗糙的陋习。他探索和提升了一种写与工结合的最佳状态,并且有意追求绘画趣味。写意画多用生宣纸,这是极难掌握的。象《小憩》《声声慢》《晚春》《山情》《秋声》《含露》《回眸》《清风》《寄语》《伊人》等作品,面部都用极细致的白描钩线。一笔下去,转折、顿挫、粗细、浓淡干湿都十分讲究。而线的洗练、变化、刚柔、快慢处理的不刻板,富有自然淋漓的趣味,并始终服务于造型的需求。

其六,李峰认为,感觉和体验很重要,面对传统,他们是命脉所在。中国画造型的恒定性与西方造型的永恒性都同样源于对偶然因素的捕捉与肯定,画家只有真诚地感受生活,潜心地去感觉和体验,才能有“来不可遏,去不可止”的“应感之会”。在他创作的作品中,有关表现女性的题材占据了相当的比例。当代女性可以说是李峰惯用的题材。他自己也曾说过:“我的画,偏重于女性描绘。”李峰在创作中特别警惕那种概念化、俗气的倾向。他在创作中非常注重“求异”,认为创作必须要“充分刻画,从外在形象到精神气质,体会其微妙之异”。他所描绘的对象无论是风韵犹存的少妇,还是情窦初开的纯情少女都一样使人感到亲切、自然。形体轻丽、恬静,线条流畅,色彩清雅、明朗,温柔而富有情感,取得了写意与工笔结合的趣味。他绝不以此满足,在近期的一些作品中,又进行了新的探索和创造。在处理手法上少了一些工整而多了一些写意。他吸取了西洋水彩画的优点,结合中国画的“没骨”画法,在色彩处理上不刻板,富有自然淋漓的趣味。《舞》等作品用线越发圆厚劲挺。从《晌午》《留余庆》到《落香坐》等。他创造的作品立意造境越发深厚充实,人物刻画越发丰富浑然。他在风格不断变革中寻求创造快感和活力的同时,又在相对稳定的风格中追求深入与完美。

其七,李峰在深入发掘晋唐绘画精神的基础之上,以饱满的造型有力地改变了明清以来人物画的纤弱、萎靡之风,将大气、浑厚、简约、质朴的审美气度与精微缜密的手法相配合,营造了文雅、恬静、高贵、精致的艺术意境。他的艺术中凝注了深刻的时代性与人文关怀,在审美至上的当代艺术潮流中,他以高尚的、近似唯美的方式,彰显了东方文化中和谐与大美的境界,在完成对视觉修正的同时,也使作品具有了天然的道德含义。他以无争的事实,给我们展示了当代中国画发展成功的传奇。

其八,在形式语言探索上,李峰展现出开拓者的勇气。他大胆借鉴古代壁画的构成智慧,压缩画面纵深感,强化二维平面的视觉张力。笔墨与线条在他的作品中不仅是轮廓的界定,更是情感的轨迹——时而沉凝如古琴余韵,时而飘逸似清风拂过,与色彩交织成动人的韵律。他尤重色彩的情感表达,以雅复色为基调,厚重处如金石斑斓,通透处若轻纱漫舞。这种对平面张力的把握,与对传统渲染技法的革新,使作品在宏大尺幅中依然保持着音乐般的节奏平衡。

李峰的艺术灵魂扎根于生活的沃土。他数十次深入藏区草原和滇南雨林,在甘南海拔三千米的牧场上感受朔风,于西双版纳的蕉林深处聆听细雨。这些体验转化为笔下充满呼吸感的场景:藏族女性与羊群构成宁静的诗篇,傣家女子在绿荫中流转着南国的温润。他摒弃了传统仕女的矫饰,以朴素的劳动女性为载体,在粗布头巾与竹篮便鞋间提炼出本真的尊严之美。这种对平凡生命的礼赞,使他的作品在唯美形式中蕴含着深沉的人文关怀。

他的作品从第八届全国美术作品展“最高奖”、第九届全国美术作品展优秀奖、第四届中国工笔画大展“银奖”、共庆澳门回归祖国•中国艺术大展优秀奖、“庆祝建党八十周年全国美术作品展”最高奖,到获湖北省美术作品展金、银、铜等奖项12个,获“湖北省人文社科优秀成果奖”二等奖、湖北省屈原文艺奖、文华美术奖、文艺星奖,再到发表学术论文15篇,出版专著教材、画集21部,其中《工笔人物画教程》(排序1)被评为“全国普通高等院校”十二五规划教材”(教育部)。作品被中国美术馆等多家艺术机构收藏;从《李峰中国画作品集》《李峰画集》等著作传世到无数作品中凝结的人文关怀,李峰的艺术成就,源于他对传统的敬畏、对生活的热爱与对创新的执着。他的每一幅作品都是心灵与自然的对话,传统与现代的碰撞。这种扎根传统又面向时代的艺术探索,不仅为工笔人物画的当代发展提供了宝贵经验,更彰显了中国绘画生生不息的生命力。这份追求让他的艺术在工致与飘逸、传统与现代的辩证中,走向了更广阔的境界。

(文/张本平,中原美术学院院长、教授,中国书法家协会会员,《中原书画报》总编,中国书画家协会副主席)

作品欣赏

(来源:《中原书画报》2025年9月26日第83期电子版)

画家简介

李峰,1959年生于武汉。曾任湖北美术学院中国画系主任,现为湖北美术学院学术委员会副主任、二级教授;中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事、中国重彩画研究会顾问、湖北省美术家协会中国画艺术委员会主任、湖北省中国画学会副会长;湖北省有突出贡献中青年专家,获国务院政府特殊津贴专家。主要从事写实工笔人物画的创作研究。