传统绘画的生命力,在于守正与开新的辩证统一。在中国写意画的文脉传承中,竹题材始终承载着文人精神与审美追求,而如何让这一经典题材在当代焕发新生,是许多艺术工作者的探索方向。

本次访谈中,艺术家徐福山与中国艺术研究院写意画院导师曹恒源围绕“朱竹图创作”展开深度对话,从朱砂设色的文化寓意到大写意笔法的实践,从诗书画印的融合传承到“以书入画”“骨法用笔”的核心要义,层层递进地剖析了传统题材的创新性转化路径。徐福山以朱砂破墨竹定式的探索,既延续了苏东坡以来的艺术创新精神,又契合了当代社会的审美需求与时代气象;其对“守正为根基、开新为使命”的坚守,更彰显了中国写意画“形神兼备”的审美理想与精神内核。

这段对话不仅为我们解读徐福山的艺术创作提供了钥匙,更探讨了当代中国画传承与发展的核心命题——如何在坚守笔墨本质、文化根脉的同时,回应时代诉求、拓展表达边界。相信能为艺术创作者、研究者及爱好者带来诸多启发。

——编者按

曹恒源:徐先生好!您的绘画艺术追求守正开新,一系列传统题材的作品,沉着稳健而不失灵动,古意苍润中,不时透露出当今时代所需的正大气象。多数画家画竹,以墨色为基调,而您却选用了朱砂,您能说说这种色彩选择背后蕴含的创作理念吗?

徐福山:我选用朱砂创作朱竹图,本质上是对写意精神的一种深度诠释。在中国传统文化中,朱砂不仅是一种颜料,更承载着深厚的文化寓意,朱红色泽象征着吉祥、喜庆,且有辟邪之功用,这种文化属性与竹子所代表的高洁、坚韧品格形成了独特的精神共振。从绘画史考察,以朱砂绘竹的实践可追溯至北宋苏东坡,他的创新为传统竹题材绘画注入了新的表现维度,这种突破传统笔墨程式的精神正是我所追寻的。

曹恒源:您的一系列朱竹图都备受观众喜爱,能否择取一幅为我们讲解一下?

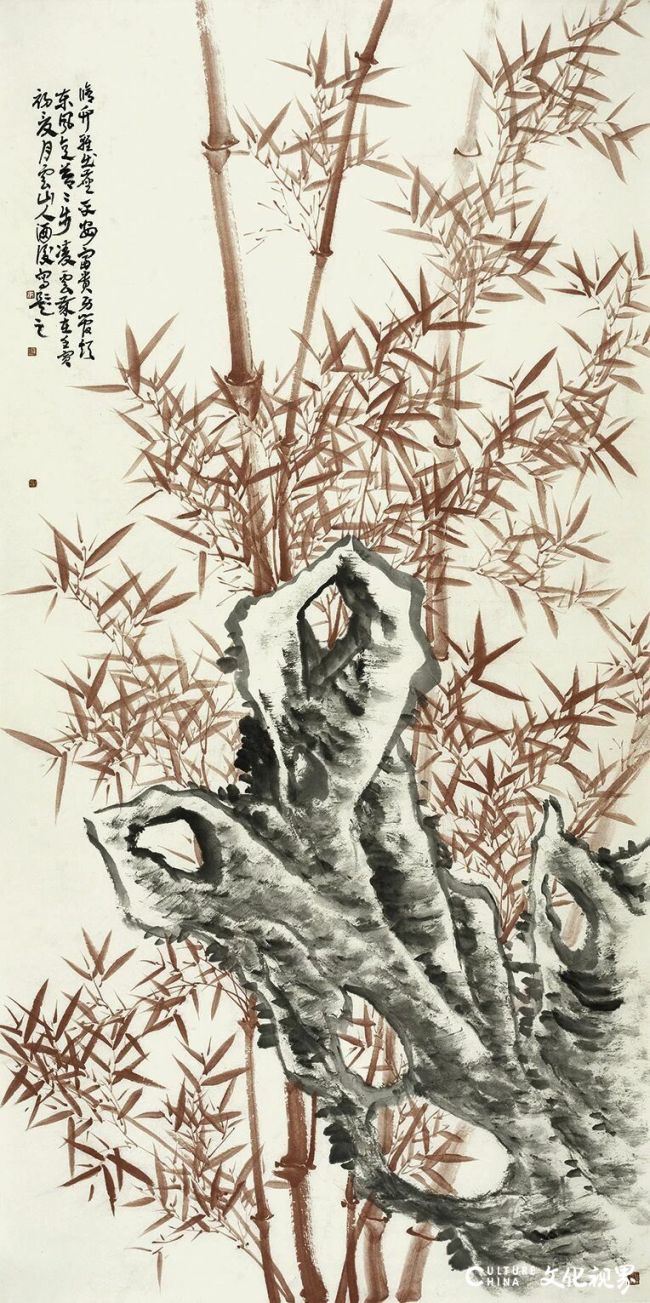

徐福山:《竹石图》这幅朱竹作品创作于2022年,采用的是大写意的创作方法。我在创作此图时,在色彩选择上,紧密连接中国人的传统理念,取朱砂的辟邪与吉祥之意,希望以朱砂赋予竹子新的生命,为画作增添独特的韵味。另外,强调绘画与书法之美相融合,追求线条流畅、韵律感十足的艺术效果。

徐福山《竹石图》

纸本设色

248cm×129cm 2022

曹恒源:即便是画家们常选用的传统题材,在您的笔下也能焕发新的面貌,呈现新的精神气象。

徐福山:在新时代,不同艺术领域的工作者都需要探寻传统题材的创新性转化和创造性发展路径,这是时代赋予艺术工作者的使命。

曹恒源:您继承了中国传统文人艺术中“诗书画三绝”所代表的诗、书、画三位一体的创作范式,精绘画,工书法,擅诗文,一直走在诗、书、画融合发展之路上,为当代写意画的创作提供了诸多借鉴。

一、朱竹图:传统题材的创新表达

曹恒源:竹子历来是画家钟爱的题材,在传统绘画中,以墨写竹已成定式,而您近些年以朱砂作朱竹,别开生面。这一形式,除了视觉新意,是否也体现着您对传统与时代精神之间关系的重新思考?

徐福山:在具体创作中,朱砂的运用并非简单的色彩替换,而是通过大写意的笔法,将色彩的象征性与笔墨的书写性融为一体。例如,在笔触的运用上,我借鉴了书法中的篆隶笔意,以枯湿浓淡的变化表现竹干的苍劲与竹叶的灵动,使朱砂的浓烈与水墨的氤氲形成微妙的张力,既保留传统文人画的笔墨韵味,又赋予画面以鲜明的时代视觉特征。这种色彩选择与技法创新的结合,旨在通过朱砂的独特视觉冲击力,将竹子的精神内涵从传统的文人自喻层面,拓展到更具普适性的吉祥寓意与时代气象的表达上。

曹恒源:历代画竹之作浩如烟海,已形成绵延不断的文脉传承,您认为它在今天还能生发出怎样的价值和可能?

徐福山:中国画中的竹题材,堪称写意精神的典型载体。从宋代文与可的“胸有成竹”,到明代诸家的各具风神,直至清代中期郑板桥的“衙斋卧听萧萧竹”,历代画家通过墨竹创作,构建了一个以笔墨为核心、以精神表达为旨归的艺术传统。其核心在于对“写意”本质的持续探索——不是对竹子外形的简单摹写,而是通过笔墨符号传递画家的情感、哲思与时代精神。

曹恒源:在当代语境下,继承这一传统需要处理好“守正”与“开新”的关系,您是怎么做的?

徐福山:我在二者之间找到了平衡点。所谓“守正”,即坚守中国画以笔墨为根基、以意境为灵魂的本质特征。如文与可对竹子生长规律的深入观察、郑板桥将竹与民生疾苦的关联思考,这种对物象本质与人文精神的关注是传统的精髓所在。而“开新”则体现在表现手法与精神内涵的时代转化上。如我以朱砂绘竹,既是对苏东坡创新精神的继承,也是对当代社会审美需求的回应——朱砂的明亮色调与大写意的率性笔法,更能契合当代人对积极、蓬勃的时代精神的追求。

曹恒源:您曾多次提到诗、书、画、印的融合是中国画的独特魅力,在当代写意画创作中,这种融合是否面临挑战?

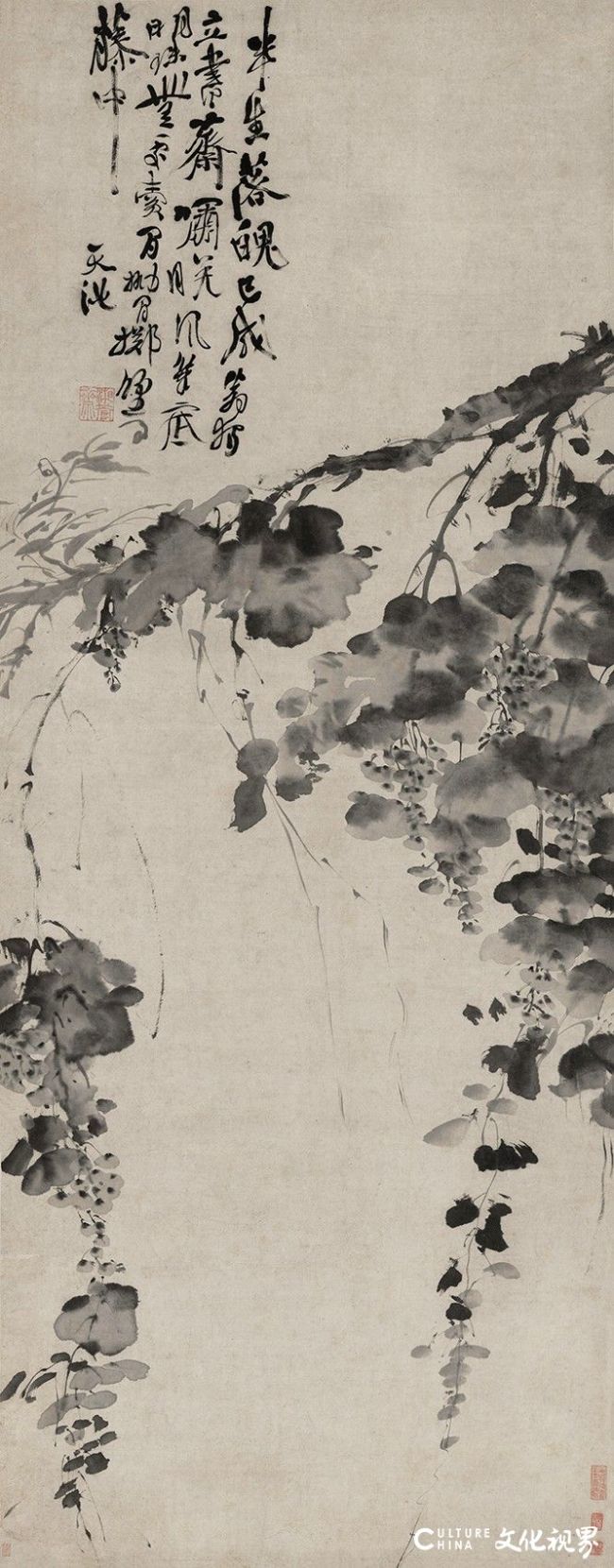

徐福山:事实上,诗、书、画、印的融合从未远离当代写意画的创作现场,反而在文化复兴的背景下得到了更多的关注与实践。当下许多画家意识到,单纯的技法训练难以支撑作品的精神高度,因此正积极从传统文化中汲取营养,以弥补学院教育中文化修养的不足。例如,郑板桥的《竹石图》若脱离其题画诗,便难以完整传达“任尔东西南北风”的坚韧品格;徐文长的《墨葡萄图》若忽略其题诗中的愤懑之情,画面的精神内涵将大打折扣。

明 徐渭

《水墨葡萄图轴》

纸本165cmx64cm

曹恒源:在绘画创作中,您是如何把传统元素融合在一起的?

徐福山:在我的创作中,诗、书、画、印的融合始终是自觉的追求。以朱竹图为例,我常自撰题画诗如“修竹轻出尘”,以简练的诗句点明画作的精神主旨,同时通过书法的书写性强化画面的线条韵律,印章则作为构图的有机组成部分,起到平衡画面与深化意境的作用,如《出尘》《清风高节》《三友图》等作品。这种融合不是简单的元素叠加,而是以绘画为载体,以诗词为灵魂,以书法为筋骨,以印章为点缀,形成一个有机的艺术整体,共同诠释中国画“形神兼备”“以形写神”的审美理想。

二、“以书入画”与“骨法用笔”的实践探索

曹恒源:花鸟画是您长期耕耘的一个重要领域,您如何通过构图与象征手法传递主题?

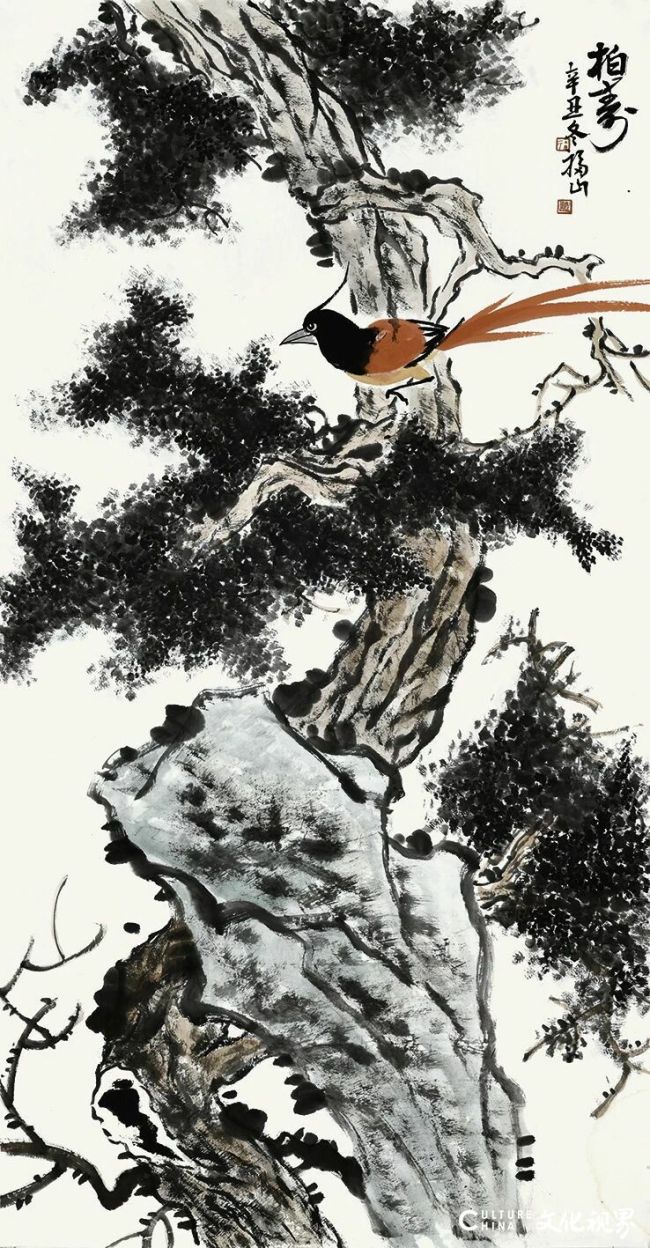

徐福山:以《柏寿》为例,这幅作品围绕“长寿”这一传统主题展开,通过物象的选择与构图,实现视觉美感与象征意义的统一。首先,在物象选择上,我选取绶带鸟与柏树作为核心元素,二者在传统文化中都是长寿的象征—柏树因其长青特性而被视为“百木之长”,绶带鸟因“绶”与“寿”谐音而寓意长寿。

徐福山《柏寿》

纸本设色

138cm×69cm 2021

曹恒源:在您的创作中,所遵循的原则是什么?

徐福山:在构图上,我遵循中国画“疏密得当”“虚实相生”的原则,将巨石置于画面左侧,取向上之势,形成视觉支撑;树干则置于画面三分之一的黄金分割点,既符合传统构图法则,又使主体突出。绶带鸟的姿态与线条走向形成视觉焦点,其灵动的形态与柏树的沉稳形成对比,增强画面的动感。

在用笔上,老树躯干以书法线条勾勒,运用枯、湿、浓、淡、焦五墨层次,表现树干的沧桑质感;树叶采用隶书笔意的点状笔触,突出节奏感;石头则以勾皴点染法塑造立体感,融合斧劈皴与披麻皴的技法特点。画面上方的横向枝条打破纵势的单调,形成构图上的变化与平衡。最后,以“柏寿”二字题跋强化吉祥寓意,使传统题材与民众审美相契合,实现主题的清晰传达。

曹恒源:画家常说书画同源,怎么理解“以书入画”是写意画的核心路径?

徐福山:“以书入画”的理念源于中国书画同源的本质特征。元代赵孟頫在《枯木竹石图》中题诗“石如飞白木如籀,写竹还于八法通”,明确揭示了书法与绘画在笔法上的共通性。元代黄公望的《富春山居图》中,山石线条兼具书法的厚重与绘画的灵动;董其昌在《画旨》中提出“以草隶奇字之法入画”,进一步将书法的审美范式引入绘画领域。明代担当和尚“画中谁信有书法”的诗句,则以反问的形式强调了书法功底对绘画的隐性支撑作用。

曹恒源:您觉得画家及学习者应如何提高“以书入画”水平?

徐福山:向历代大师学习。齐白石、吴昌硕等近现代大师的笔墨韵味,皆源于对篆隶、行草书法的深入研习。吴昌硕以石鼓文笔法入画,其笔下的梅花枝干如青铜铭文般苍劲古朴;齐白石以“碑学”笔意写虾须,线条简练而富有弹性。

从经典碑帖入手。可先以唐楷、隶书奠定笔法基础,临习《郑文公碑》《石鼓文》等碑帖,体会中锋用笔的沉稳与篆隶线条的圆劲,再研习行草,吸收其流畅与变通之美,最终将书法的笔法、墨法与章法转化为绘画的语言体系。这种转化不是简单的技法移植,而是通过长期的临习与体悟,使书法的精神气质渗透到绘画创作中,形成独特的笔墨韵味。

曹恒源:写意画讲究气韵生动,“骨法用笔”在写意画中具有怎样的地位?

徐福山:“骨法用笔”是写意画的灵魂。其重要性可追溯至顾恺之的画论体系。在中国画的审美范畴中,“骨”不仅指物象的结构框架,更指向画面的内在力量与精神品格。吴道子的《八十七神仙图卷》中,“吴带当风”的线条之所以能展现出飘逸灵动的气韵,正是得益于其深厚的书法功底与对“骨法用笔”的深刻理解。唐代绘画,无论是人物衣纹的勾勒,还是山石皴法的运用,都体现了骨法用笔的重要性。笔线含骨力,线质自然显现,气韵自然生动;反之,若不懂书法用笔,则线条零乱软弱,缺乏精神内涵。

唐 佚名(传吴道子)

《八十七神仙卷》(局部)

曹恒源:“骨法用笔”与写意画追求的气韵表达有什么关联?

徐福山:“骨法用笔”是气韵表达的核心要素。“骨法用笔”的本质,是通过书法用笔将画家的心境与哲思挥洒于画面中。黄宾虹在《精神重于物质说》中强调“道弸于中,艺襮于外”,即将“骨法用笔”与道家的自然之道相贯通,认为绘画的最高境界是通过笔墨展现内在的精神之道。因此,画家需在技法训练之外,加强对传统文化与哲学思想的研习,使“骨法用笔”不仅是一种技巧,更是一种精神的载体,从而实现气韵生动的艺术效果。

曹恒源:经您这么剖析,我们就能较好地理解中国绘画为什么称为“写”了。

徐福山:写意绘画的创作过程虽然看似简单快速,但其中包含了笔精墨妙的道法。正如老庄思想所言的“判天地之美,析万物之理”。绘画表现的不只是物象,更是心境,这就是中国绘画称为“写”,而不是“描”“抹”的原因。画家对于骨法用笔,需要深刻领会和运用,绘画才能步入正轨,并走上正确、快速的发展道路。

画家简介

徐福山,山东平度人,生于1970年4月。北京市朝阳区人大代表,文学博士,现为中国艺术研究院副院长、写意画院院长,一级美术师,中国艺术研究院博士研究生导师,中国国家画院研究员,南开大学兼职教授,国家艺术基金资助项目评委,中华艺文奖基金会专家咨询委员会专家,中华诗词学会会员。主要研究方向:书法、国画及诗词创作。曾受邀在海内外举办个人展览十余场,参加国内外各机构部门展览百余场。作品被人民大会堂、文旅部恭王府博物馆、郭沫若纪念馆、梅兰芳纪念馆等机构收藏。

出版有《徐福山书画作品集》《徐福山书画集》《文心墨韵——徐福山诗词赏析》《笔墨意象——徐福山书画作品集》《徐福山诗词书法作品集》《徐福山书画集》。发表论文诗词一百余篇,书法绘画作品二百余幅。博士论文《中国画跨文化传播的认知与拓展》获教育部人文社会科学重点研究基地重大项目——“一带一路倡议与跨文化传播”研究成果(项目编号:16JJD860004)。