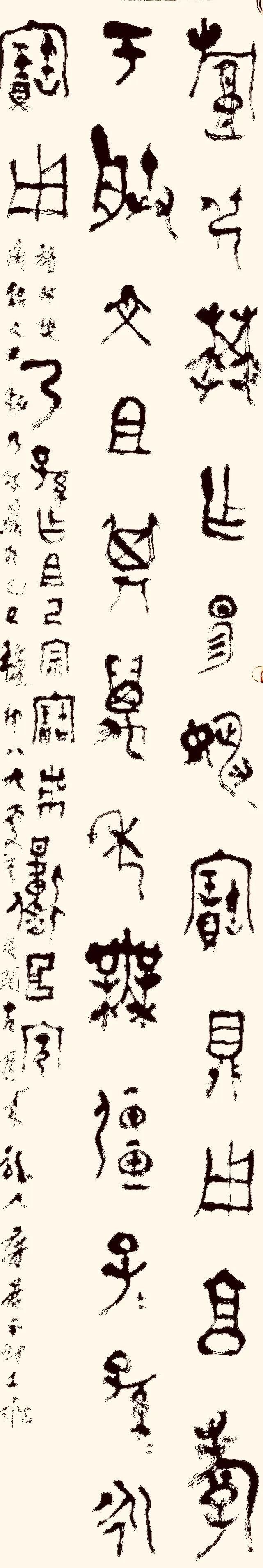

以往试析篆刻在社会转型时代以实践认知所发生的创作事件和审美的价值取向,体系性地的划分了中国印史的四大分期为:商代到战国古玺可视作印章发生的“太朴期”;秦的印制之变乃至西汉前期由玺印称谓转化可称其为“融糅期”;汉印引领下的三国两晋南北朝隋唐宋元明印章演变则应是“典则期”;以清邓石如、赵之谦为代表,吴昌硕、黄牧甫踵事增华及今的篆刻艺术可称为“化构期”的宏观梳理。

认为中国印史并不完全等同于篆刻史,今天所谓“篆刻”的历史并不是很长,连接历史与当下在技法形态与艺术观念演变时,想到了“篆刻史”乃至中国书法、写意画在一定程度上受“帖学”“碑学”审美范式的影响与发展。考虑到篆刻观念史进一步的可能性要求,试想以两个关键词“帖系篆刻”“碑意篆刻”来链接当代篆刻艺术的发展方向。

宋代以降,“刻帖”成为书法学习承传和商贾牟利工具书而盛极一时,这些或官刻或私镌的字帖不仅是人们学习的范本,一度也是社会生活中人们在重要场合交往馈赠的奢侈品。人们对于展读样式、尺寸规格,边框纹样、装帧格式的审视从内容到装潢设计,增添了许多文人的巧思,构建了独特的帖学审美范式。

至明代中期后,官私刻帖精粗陋劣共存于书肆场院。江南以吴门为中心,文征明的《停云馆帖》,项元汴的《真赏斋帖》,《墨池堂帖》《余清斋帖》《戏鸿堂帖》等尚属精良,也为一时范本。

在帖学昌盛的时代,人们学习写字或追求书法情志多依赖“刻帖”,虽然说这些“刻帖”在辗转翻模中失去了许多古贤书法的笔法乃至特质的精神,却形成那个历史时期饱满温婉情调的“书斋”的审美范式。久处书斋的文人有丰富书写经验,对笔下无论有意或无意散漫出的,包罗物形万象的墨迹之“痕”,“以形媚道”地生发出一种关乎美的形而上的自我欣赏和满足。无论是对情绪直接发泄所生成图像的惊诧,还是对笔墨经验的无意识表达。依照一种学习惯例,还会依照“图谱”去钩画,对笔下之形和心中之像予以形而下的修正。

无论是对“物”的清高傲视还是对自身不足和社会不公的纸上发泄,从人生有意义的角度看,都是对笔痕墨迹进行一种有深切意味的构筑,最后都演变为对用笔趣味的观察,对“大概的确如此”的一种心象的完成,如此便会产生一种手舞之,足蹈之的审美欣悦满足。

“刻帖”的质量需要有比较系统化的技术来保证。明代中期雕版印刷在多色套印和饾版、拱花等技术工艺流程完善,在构图的场景上,画谱和刻帖常常以文字和图像并茂的形式提升艺术效果,印章作为画面中的元素介入文人书画创作的同时,在画谱和刻帖、版画中的装饰性效果被不断的强调,审美的价值逐渐提高,印章也广泛作用于书画作品的题识、收藏。尤其是在善本古籍的雕刻中,姓名印、鉴赏印在文人参与下,篆法、刻法、布局三个关键技术得到了高度重视。

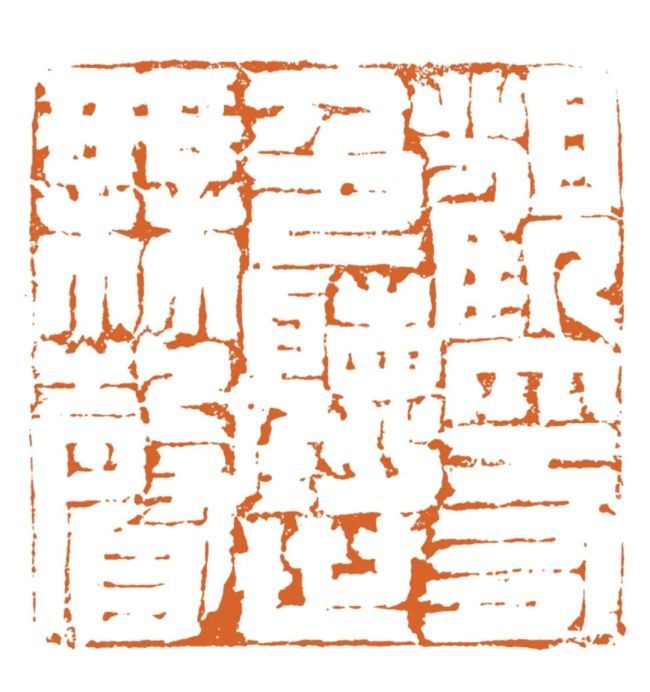

这个时期的篆刻大多为文人篆字布局,匠人刻工来制作完成。篆法强调工整的排列,布局注重字符的疏密匀称,中正平和的文气显现。

刻法技术成熟的工匠,基本上是采用切刀法和推刀法,在切与推的过程中注重保留篆书意味,力求线条的精细美和书写精神的丰赡。明代画谱、字帖和图章的雕刻方法直接导演了文人篆刻艺术的兴盛。

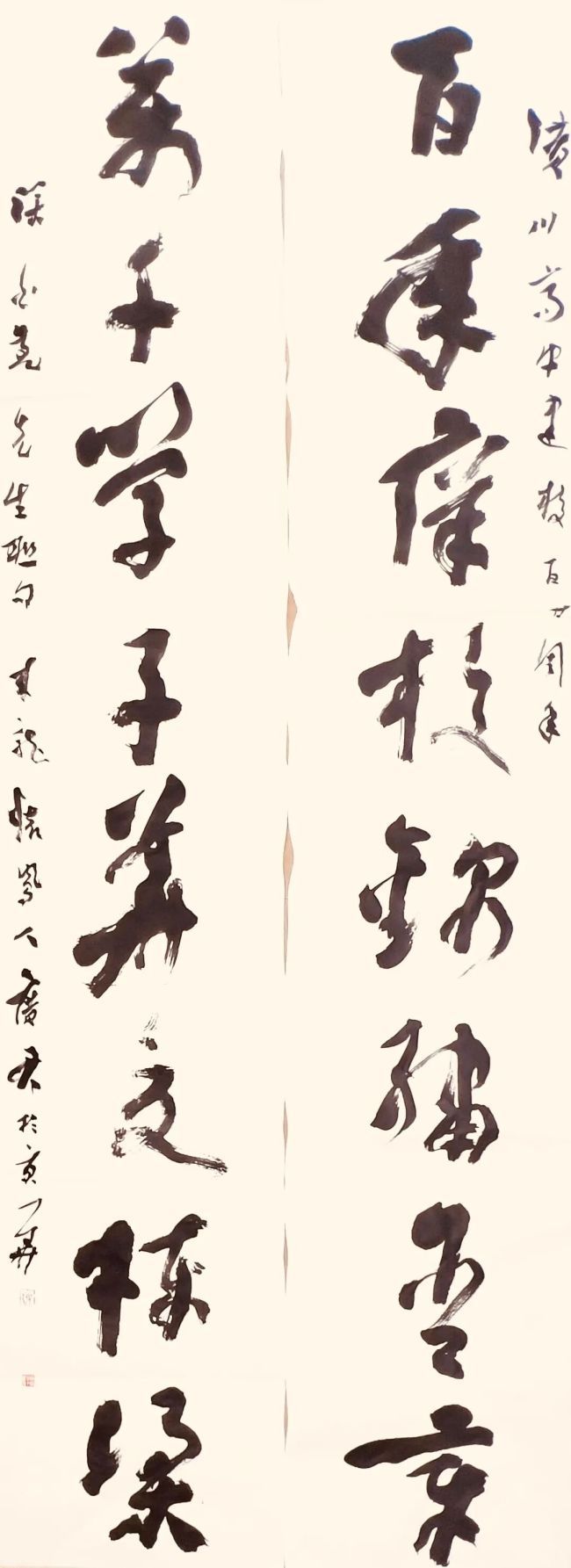

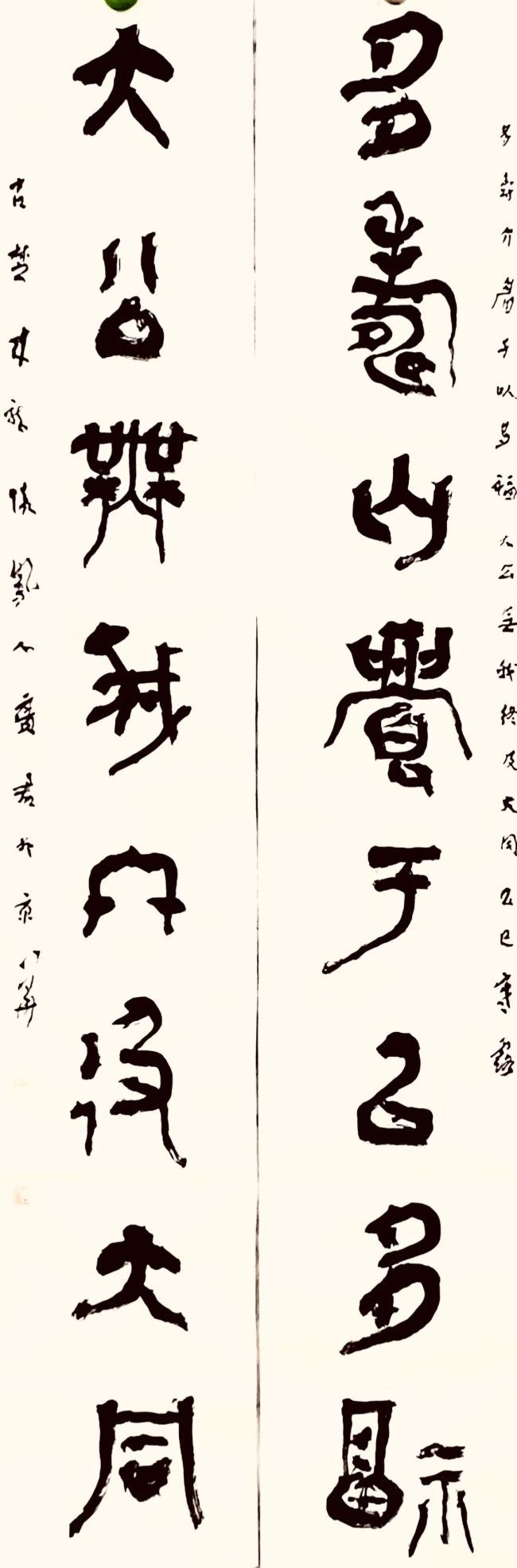

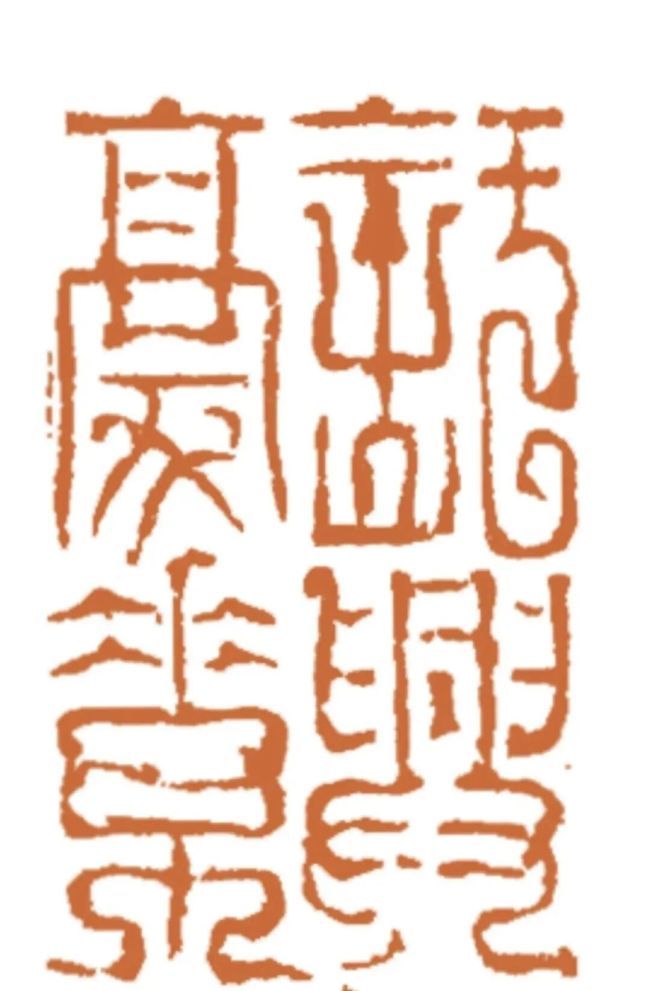

在明代中叶,中国印史上产生第一个篆刻流派“吴门派”,以文彭为代表,汪关、顾苓、林皋等人的群体性特征是清新、娟秀、典雅,这些印面效果的取得,都奠基于用刀和刻线的精致化要求,是帖学审美范式下诞生“帖系篆刻”。而后丁敬、蒋仁等承续文彭传统,进一步深化“帖系篆刻”的创作,在用刀法上,全面继承了上文所讲雕版的“切刀法”和“推刀法”的技术。“推刀法”可从技术角度延伸同“冲刀法”相一致。丁敬、蒋仁以冲刀表现用笔的使转变化。切刀模拟书法提按顿挫的质感,透过刀锋可以看到是笔法生动灵活的内在体现,刻画出饱含浙江地域文人性情疏放意味的作品,笔墨之美开始融入篆刻美的样式。

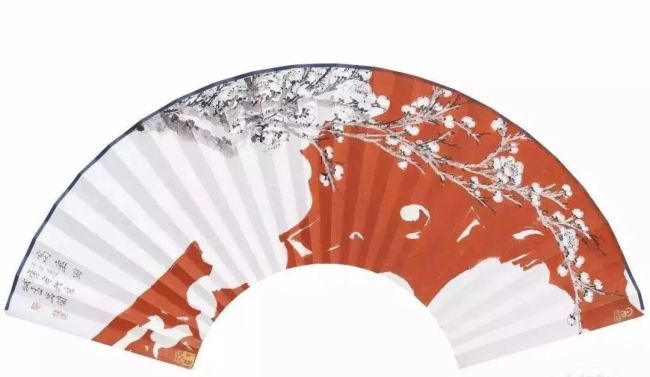

同时,在这种帖学背景和实验书写的条件下,诞生了后世所谓的“大写意花鸟”画,我们也可以看到书画兼擅的陈淳、徐渭、董其昌、王铎、倪元路等人的卓越表现,尤其是陈淳、徐渭的用笔技法、水墨铺张的源泉来自于帖学系统的笔墨观。也就是说,大写意花鸟画是“帖学”昌盛时代的产物。这个时代从内需和外贸输出的不同诉求,从纹样设计和印刷生产,艺术品图像形成明晰的程序化分工,是科学技术到文艺思想和造型观念大为进步和审美开放的要求,也促进了中国书法、篆刻、山水、花鸟、人物在学科上的细化分解和审美体系上的重构。就中国篆刻史而言,可以分为“前篆刻时代”“后篆刻时代”以及“现当代篆刻”。

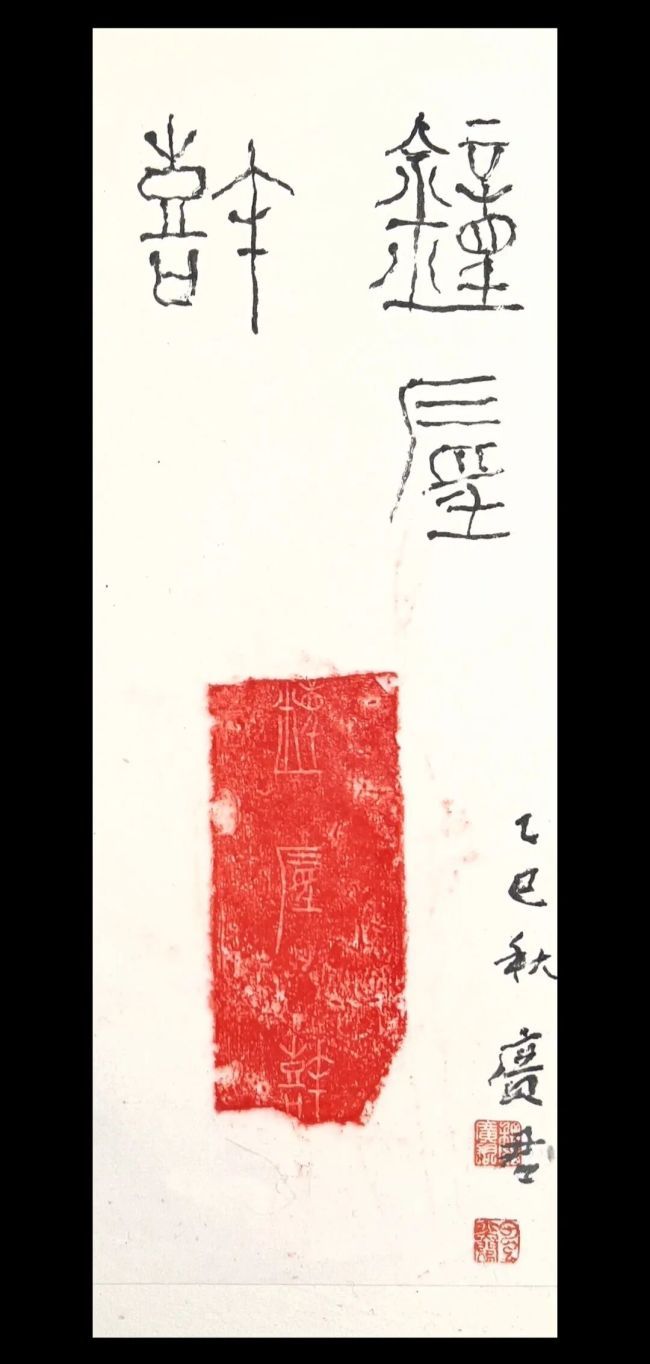

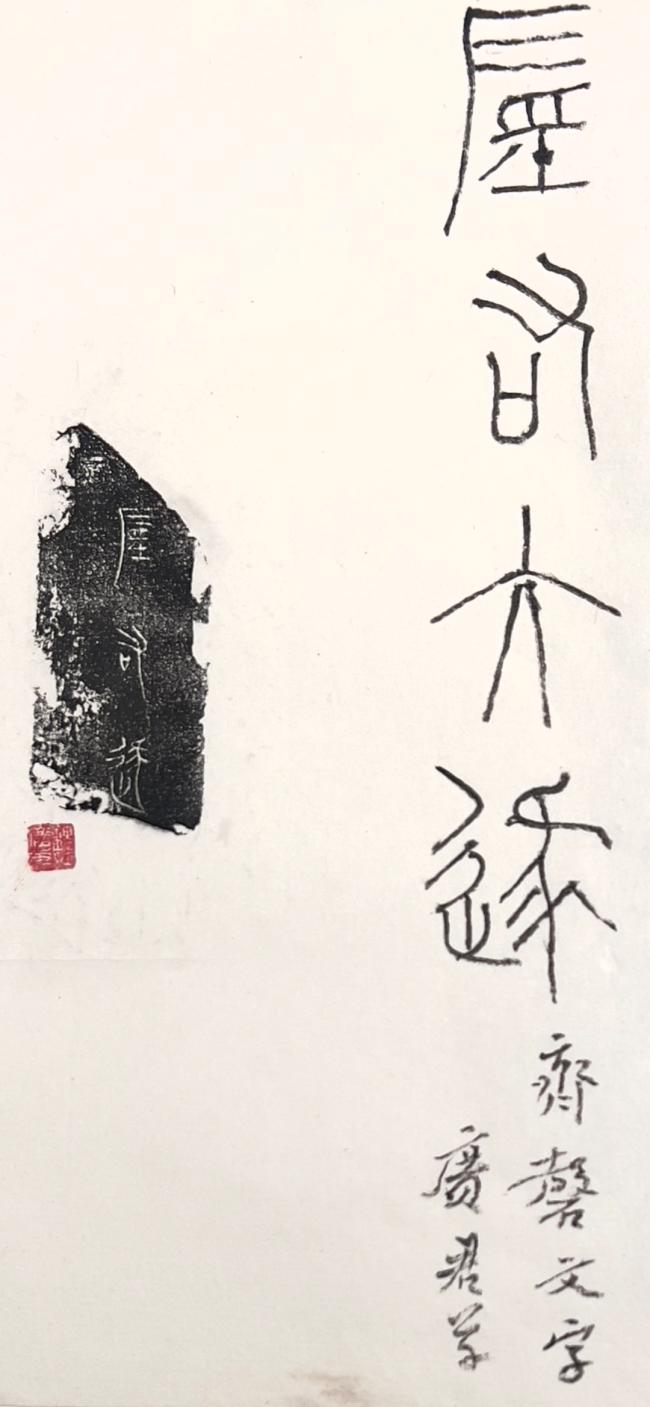

“前篆刻时代”即“帖系篆刻”。在帖学审美理路下,明中期文彭而来的西泠八家篆刻属于秦汉印规则,他们将读书修养与书斋的沉静之美作用于篆刻,审美特征是将那个时代流行的疏雅冷峭的笔势,与宋元篆隶工巧的字法相结合,讲究一种空疏和雅静的审美情趣,与帖学笔法和气韵的追求相一致,带有些篆法、刀法、印文与边栏等标准化安排的印式。至清代乾嘉时期篆刻的艺术语言、形式特征及流派形成以邓石如为代表的“后篆刻时代”即“碑意篆刻”,以此为分界岭,划分了前后不同的审美范式。

如果将印史中的一些类鉴藏功能的印痕,如唐代“贞观”年号印、宋代内府“政和”“宣和”“绍兴”等连珠印去指向文人篆刻的可能发生而推导为篆刻史源起,宽泛的讲似乎能成立。笔者以为它应当是工匠雕刻的实用性存在,最大程度上可以说是宫廷审美的需要而非文人介入的结果。或者讲应当从宋代米芾、元代赵子昂、王冕开始。然而,艺术的新形式与新精神的产生和焕发往往与社会思潮,文化认同和艺术理论的体系化密切相关。艺术理论的产生是与艺术创作、艺术接受、艺术传播实践的互动建构。

那么,这些人物只能对应于抽象意义上的“所指”,当人们说到“篆刻”一词的时候,便会联想到米芾、赵子昂、王冕这些非“篆刻”本身的具体人物存在,尚不足以证明他们篆刻的语言形式符号有充足的物理存在,以及篆法、刀法、布形规则、视觉形象乃至流派性等因素。比较起来,若将他们纳入篆刻史来考量,谓之启文人篆刻非“能指”的“先河”较为妥当。

事实上,北宋士大夫阶层注重的金石鉴藏,其核心旨趣在于补证经史,金石笔法概念尚未形成,因此无法对“帖学”“帖系篆刻”乃至绘画的写意用笔产生本质影响。帖学以用笔的细腻书写为核心,追求飘逸、潇洒、妍媚的风格,强调点画的使转和笔锋的灵活运用。

针对南北朝而言的“透过刀锋看笔锋”,在一定程度上属于“帖学”创作观,透过刀刻的痕迹与质感,去演绎笔法的表现技巧和形式,及其可感知的符合帖学观念的书法风格。明白的人都知道,帖学从入手开始就有具体学习与发展的理路设置,可以大概的预见其风格样式的结果呈现。在审美上基本约束在二王体系之内,注重对唐、宋、元人墨迹自然流畅的行笔,气韵生动的追慕。这种情况到了明中晚期以后,对技法的表现力凸显目的性的要求,风格样式有了许多近乎程式化的设计表现。

帖学的没落,清中期碑学的兴盛,实为对帖学“形而下”范畴的沉溺于技巧、样式理路的惯性思维模式与精神内核缺失的反正;也是心学和金石学等新文艺思潮的推动,使人们的审美转向追求金石碑刻中超越形质的精神力量。“碑学”之美之为美,是超出人类意识之外的一种意外的“刹那”互视。人们认知到的美,比如“帖学”之美,是对自己所能操控的视觉和心理空间的抑制或释放;“碑学”之美,是自己所能操控的美的视觉经验和意识的预制空间不存在。以此理路,我们去追寻它万千的美相,寻绎一下碑学美的历程。

书写本是中国书法的本质手法,这种手法在早期经历了诸如南朝羊欣在《采古来能书人名》中列有“铭石之书”、“章程之书”及“行狎之书”等类型,其书写手法略有不同侧重,但要之可分为“尺翰”和“碑版”。也就是说当我们要追溯碑、帖两大流脉分别论时,如果一定要找出缘起的一些蛛丝马迹,似乎可以讲是自南北朝开始滥觞。碑学强调书法对上古意味的深度追求和表现,从取法路径上由楷书而隶书、小篆、金文、甲骨文。隋唐的楷书使人们的书写经验与审读方式形成一种结构上的“方型”模式,从书写的可控性来看高度的程式化结构能在短时间内养成一种惯性书写法,实质上也是的笔法由金文的复杂隶书的平铺直入,楷书转向技术的程序化,进而完成了一种书写顺序的固化。有秩序的程序书写提高了书写的速度,从一个辩证的角度来看结构的固化促进了书写的简便,也最容易被初学者所掌握,而笔法的意义在书体嬗变的过程中逐渐“直白”化了。

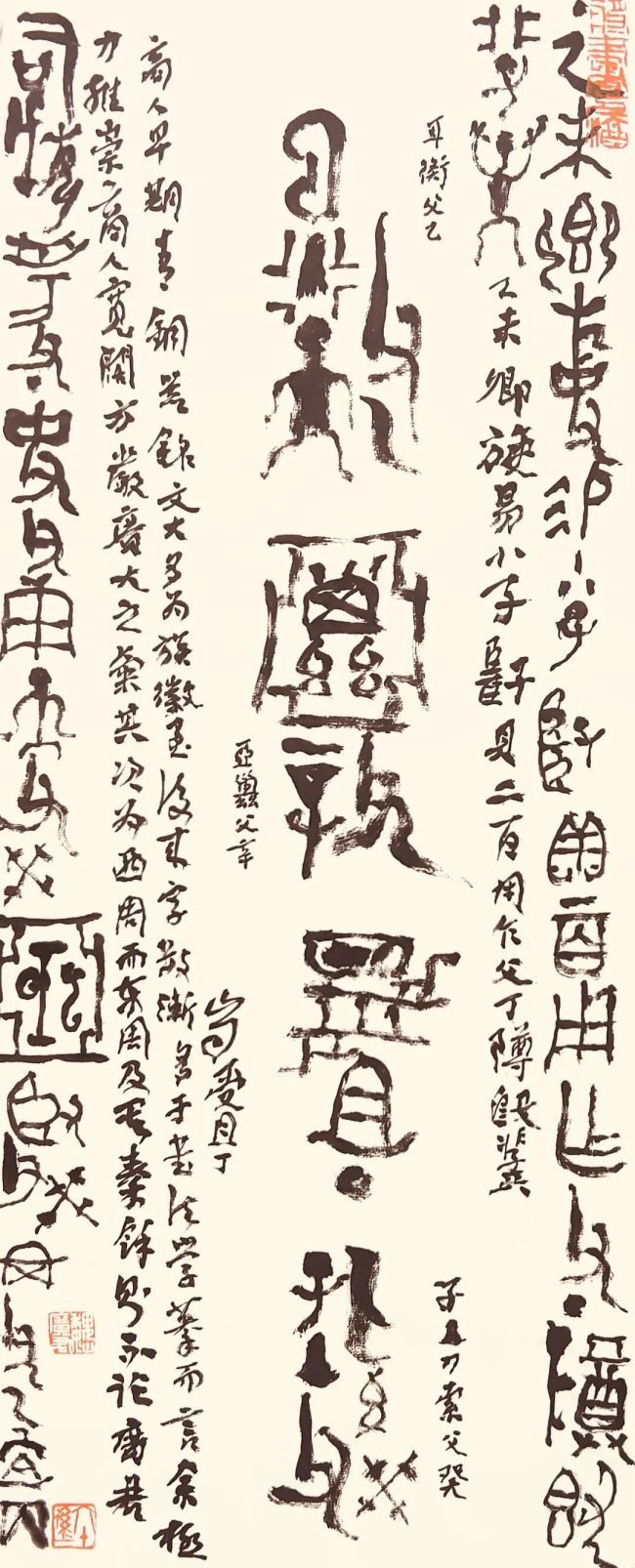

金文在书写铸模或者是在成型的器物上凿刻文字,落实在笔法上的复杂性是要反复推敲实践的,对其灿然古意的表现,首先在用笔上要一丝不苟的追求运笔提按顿挫的复杂变化,强调笔锋绞转以表现凝练古茂。其笔法运作上技巧的丰富性是其他书体难以企及的,对古意的彰显最为难能。

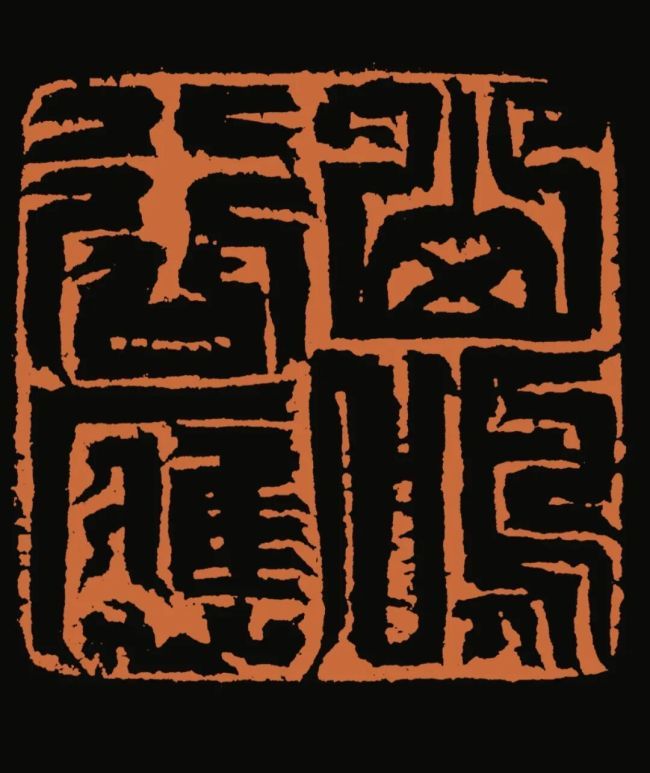

金石碑刻文字的“多源性”使人们对气质、气韵、意境、风格样式形成的书写结果不可预知,无声的强调了“无目的的合目的性”,超越了功利目的,拒绝将人的自由和尊严变成一种有目的的工具,是人类生命的意义多重价值的实现。若以境界论,金石碑刻文字古意深蕴,是中国先民的朴纯初心剖开了天地未分前的混沌之气,直指宇宙万物的本源在苍茫的天地间万千“变相”的意象天成。是我们追慕人文的风骨,风化上下和谐,将历史的厚重与宇宙的浩渺熔铸为“天人合一”的回向。碑学扬弃了传统伦理教化,艺文格律的形式以及对古意的模拟等诸多依附性的审美要求和准则,追求的是形而上的精神维度。碑学在近现代的审美转向了诗性的直观,强调以直觉感悟去把握对象的本质,完成了主体审美方式的现代范式转换。

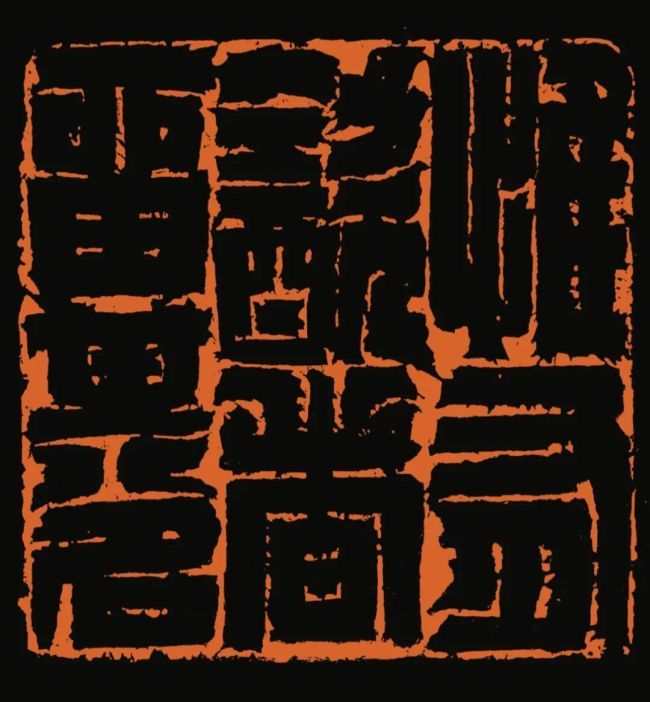

就篆刻而言“碑意篆刻”的实际发生可能远早于理论概念的总结。乾嘉朝金石学的兴盛及书坛的“抑帖扬碑”之风大行,邓石如、赵之谦、吴昌硕对先秦篆籀笔法的表现,金石文字的质朴刚健和雄强的风格才被正式赋予碑学背景,由此篆刻形成了以清代邓石如为代表,赵之谦、吴昌硕、黄牧甫踵事增华的“后篆刻时代”即“碑意篆刻”时代。同时我们也可以发现在碑学观念影响之下的吴昌硕等人大写意花鸟画,以“碑学笔法”沿着“意”“写”“大”去表现直观,增强了它展览的视觉魅力。每次艺术视觉方式的转换其发生发展到兴盛的演变过程,本质是由内在文化观念所支配的,而文化观念是历史性的随其所处的社会思潮、艺术环境的变化而变化。

在评判“现当代篆刻”之前,简单回顾一下中国学界对“现代性”及其与“西方性”区别的理解。不可否认,“现代性”一词本是对应19世纪前后西文的中译。这就使得汉语现代性在词源上与西方现代思想文化具有难以理清的纠缠。

《艺术学关键词》一书中的总结性观点:“首先,现代主义作为一个文化概念,它首先体现的,并不仅仅是一个艺术概念和审美立场,而是一种现代性社会变迁中的文化认知和文化态度”;“其次,现代主义体现了一种不同于传统美学的理论倾向”;“再次,现代主义……高度重视艺术作品本身的结构和形式创新”。

以此观照中国艺术界,讨论现代性常常受新文化运动以及八十年代对外开放思潮的影响,对现代性的澄清实际上没有必要。因为中国画、书法篆刻艺术的发展同中国的文化思想、民族审美心理、创作的方式方法是和谐的,与西方从初始到发展二者是并行而轨道不同的独立存在。所谓艺术“现代性”的观念,是中国现代教育和理论展开程序下的一个说法,触及到今天的篆刻与以往的划分时姑且沿用“现当代篆刻”。

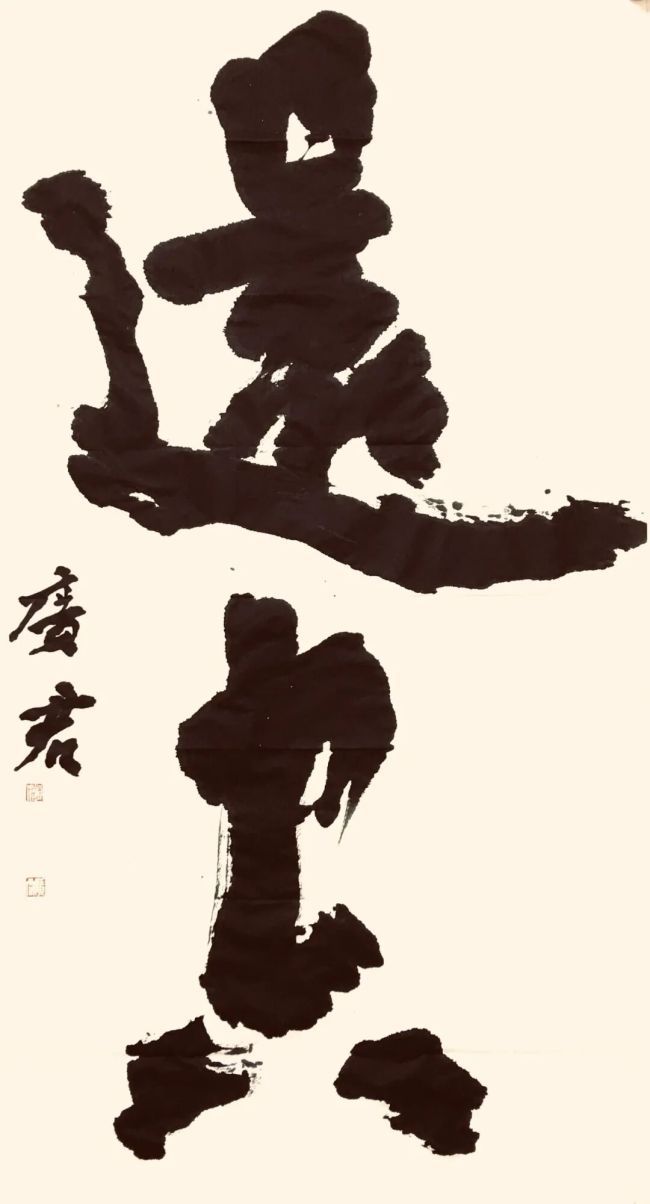

“现当代篆刻”所应具的现代性问题:首先应体现中国现代社会变迁中的文化认知和态度;其次应不同于“帖系篆刻”包括吴昌硕、齐白石在内的“碑意篆刻”的传统美学和理论倾向;再者应重视篆刻本身的形式语言创新问题。具体说来,首先,“现当代篆刻”事实上已经被置于一种市场经济体系和展览机制之下,用以发挥其商业的、消费的、宣传的以及具有一定意识形态属性的主题传播等诸多功能;其次,“现当代篆刻”应努力探索和拓展与传统不同的美学理论阐释与艺术批评维度;再者,“现当代篆刻”理应基于以上两点的实际境况,去多方寻求在媒材、技法、形式乃至风格的全面创新。

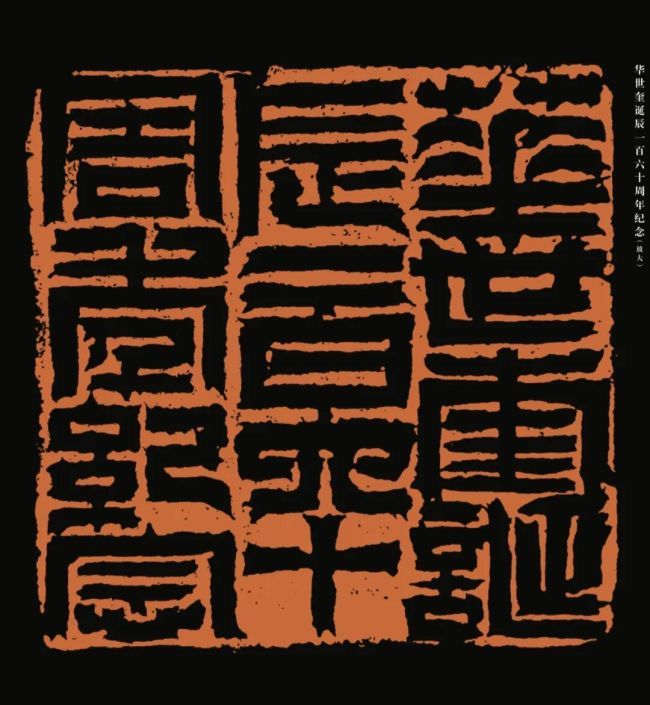

以此反观上世纪四五十年代至八十年代的数位最为耀眼的篆刻老大师,他们已然或主动或被动地呈现出某种现代性特质。尤其是美学理论与形式创新方面,这些老大师不但付出了巨大努力,也的确获得了相当的成就,但进一步发展的潜力显然仍是巨大的。“现当代篆刻”的发展,已经并将继续受惠于竞技性的展览机制和学科化完善。很多学者已然注意到,美术馆展览机制对于篆刻作品在“注意力”抓取和展厅布置效应方面提出了不同于改革开放以前时代的新要求。诸如作品的材料、物理尺度、视觉冲击效应、不同字体的综合使用、构图、篆法与刀法乃至装裱的新奇感受等等,都将为“现当代篆刻”的现代发展提出新的研究命题。

(文/魏广君,来源:京华印社)

艺术家简介

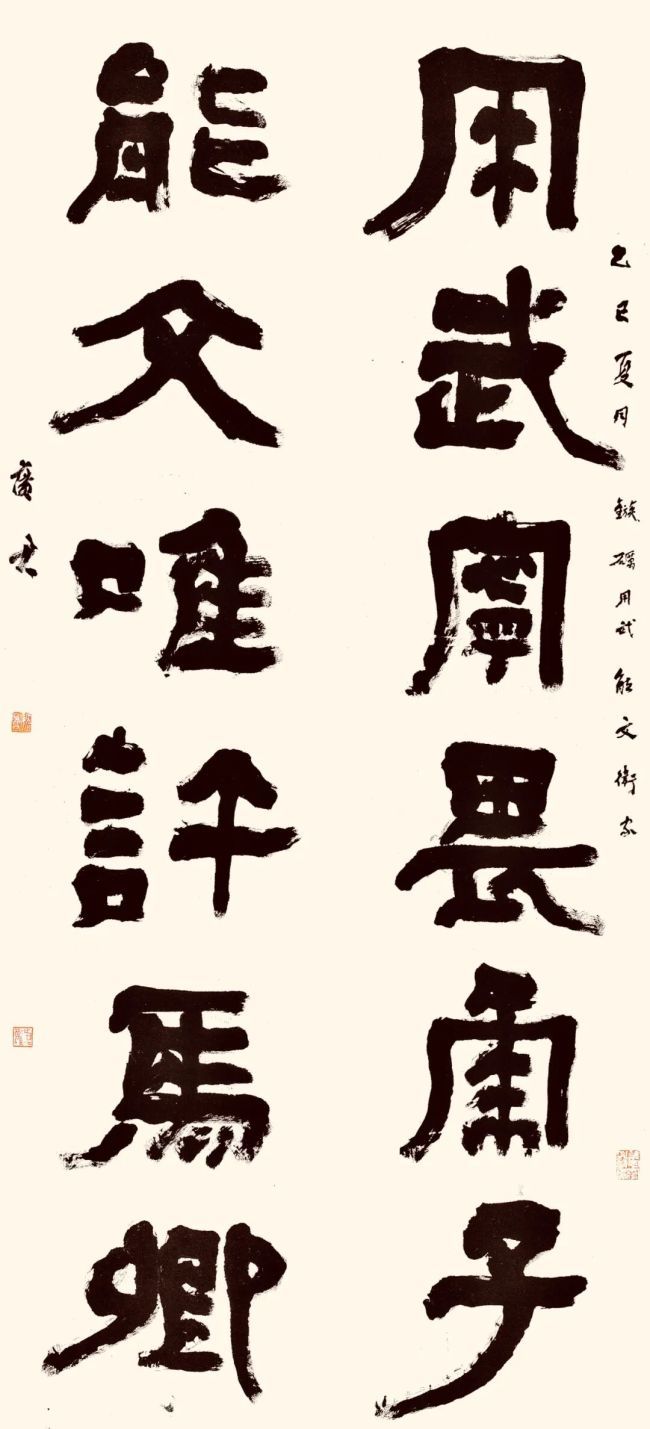

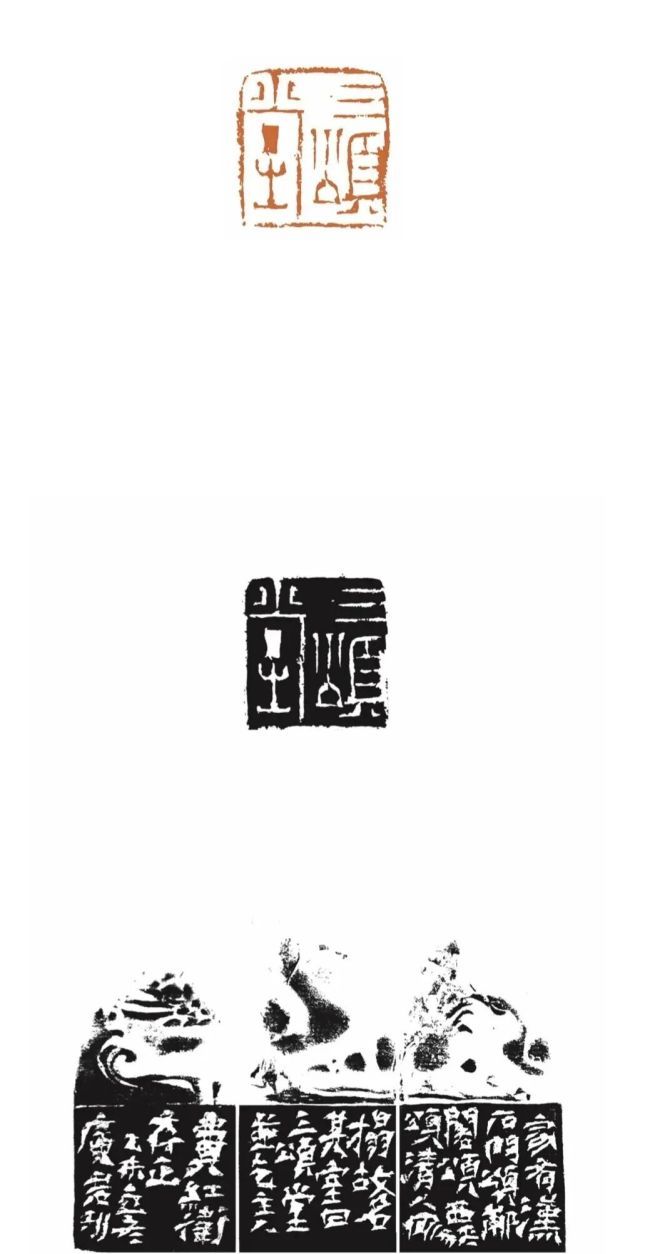

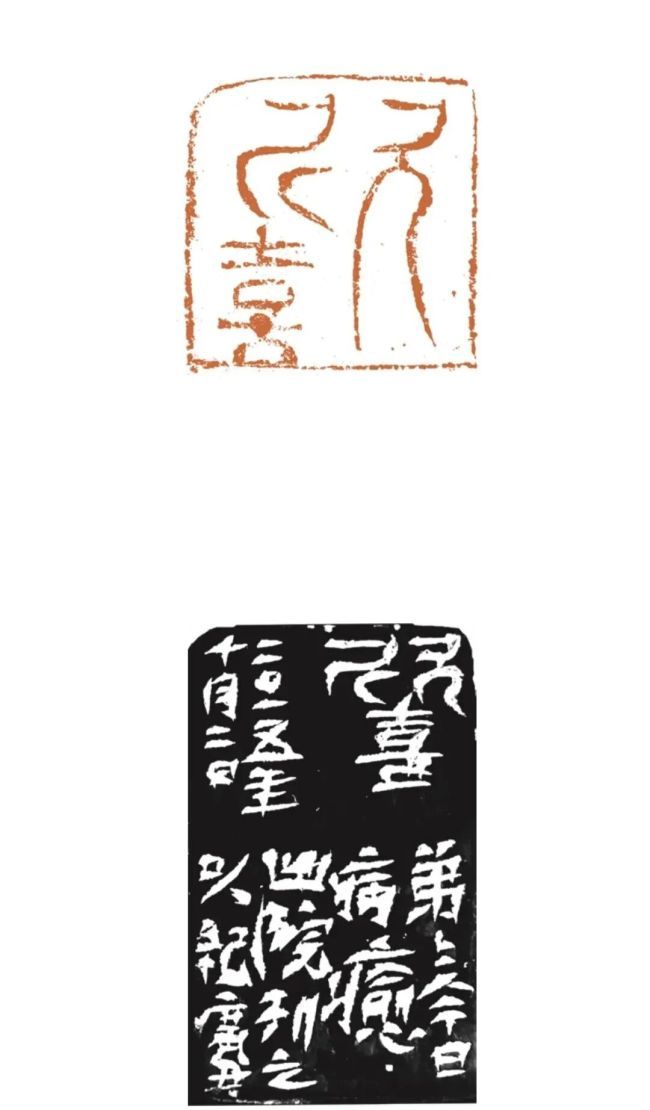

魏广君,1964年生,河南信阳人,毕业于中国人民大学哲学院,哲学博士。中国国家画院书法篆刻所首任所长,京华印社社长。