传统绘画的生命力,在于守正与开新的辩证统一。在中国写意画的文脉传承中,竹题材始终承载着文人精神与审美追求,而如何让这一经典题材在当代焕发新生,是许多艺术工作者的探索方向。

本次访谈中,艺术家徐福山与中国艺术研究院写意画院导师曹恒源围绕“朱竹图创作”展开深度对话,从朱砂设色的文化寓意到大写意笔法的实践,从诗书画印的融合传承到“以书入画”“骨法用笔”的核心要义,层层递进地剖析了传统题材的创新性转化路径。徐福山以朱砂破墨竹定式的探索,既延续了苏东坡以来的艺术创新精神,又契合了当代社会的审美需求与时代气象;其对“守正为根基、开新为使命”的坚守,更彰显了中国写意画“形神兼备”的审美理想与精神内核。

这段对话不仅为我们解读徐福山的艺术创作提供了钥匙,更探讨了当代中国画传承与发展的核心命题——如何在坚守笔墨本质、文化根脉的同时,回应时代诉求、拓展表达边界。相信能为艺术创作者、研究者及爱好者带来诸多启发。

——编者按

三、处理好“外师造化”与“中得心源”的关系

曹:中国画强调“写意”,是否意味着可以忽视对自然物象结构的深入观察?

徐:唐代张璪提出“外师造化,中得心源”,深刻阐明了观察自然、把握客观物象、表达个性情感之间的辩证关系。该理论影响了不同时代的画家。苏东坡“论画以形似,见与儿童邻”与齐白石“妙在似与不似之间”的观点,并非否定对物象结构的认知,而是强调超越表象的精神表达。事实上,物象观察是写意画的造型基础,画家需先透彻理解物象的本质特征,如梅花的五瓣结构、松树鳞纹的生长逻辑、竹子的枝干穿插规律等,才能在此基础上进行“以形写神”的创作,实现精神的超越。

曹:在绘画中,观察自然和情感表达呈现的是相互渗透、动态共生的关系。前者是后者的客观基础,后者是前者的主观升华,二者共同构成绘画从感知外部世界到传递内在精神的完整创作链条。您是怎样处理好观察自然与情感表达的关系的?

徐:虽然中国画对于物象的描绘不追求完全的形似,但是,画家需观察万物,对物象的结构形态、内在属性等有仔细的观察和深入的理解,才能笔墨到位,并合乎理法地“写”出来,达到心手双畅。而绘画中的观察从来不是客观复制,绘画者的情感会像“滤镜”一样,筛选、重构甚至改造对自然的观察结果,让自然物象成为“内心世界的投射”。

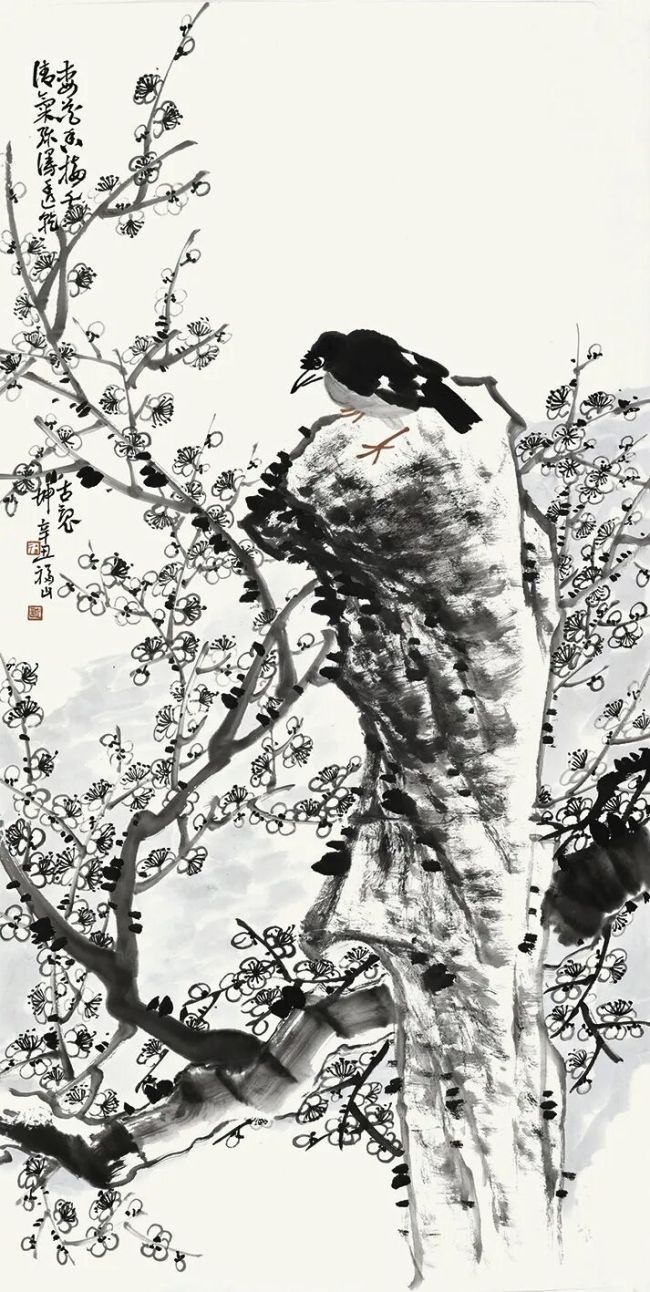

宋代画论提出“判天地之美,析万物之理”,要求画家观察自然四时变化,捕捉不同季节、不同气候下物象的形态特征与精神气质。例如,荷叶皴的技法源于对荷叶脉络的观察,牛毛皴则是对山石纹理的提炼。与西方绘画侧重科学分析的观察方式不同,中国画用哲学眼光“以貌取神”,通过对自然物象的概括与升华,创造出既符合自然规律又蕴含画家情感的艺术形象。例如,我创作的《清气》(图5),离不开对自然的观察,画中主体是一只模仿白石风格的八哥鸟,石头和梅花均为聊写自我心境,画中的诗句“梅花香接千古魂,清气弥漫透乾坤”,是对自然的超越和深厚情感的升华。从历代经典也可以看出,深入观察自然是写意画创作的基础,同时修炼好笔墨技巧,并融入诗文精神,才能有大成就。

图5 徐福山《清气》 纸本设色 138cm×68cm 2021

曹:中国绘画与传统儒释道思想紧密相连,您在创作中是如何体现的?

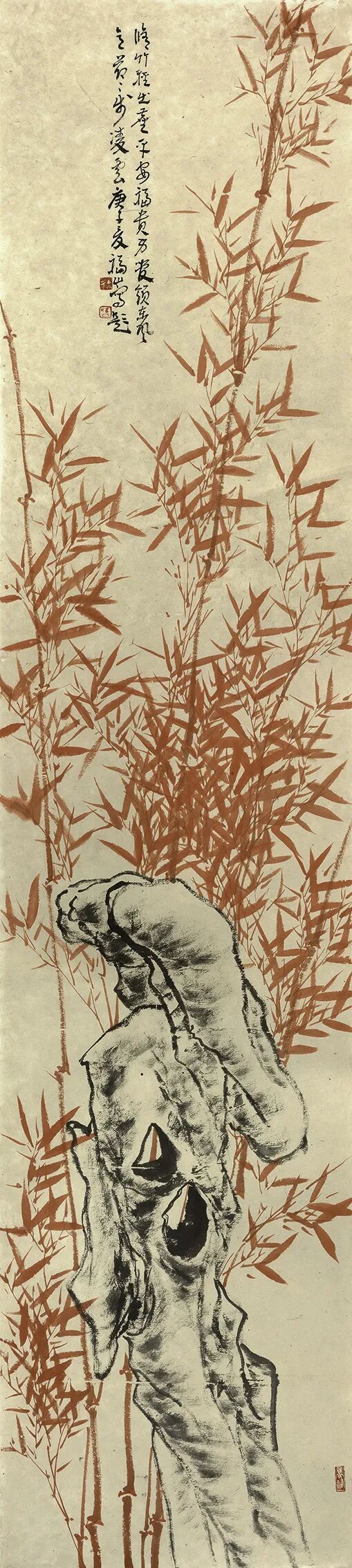

徐:我在创作《朱竹图》(图6)时,以太湖石的空灵为灵感,用简洁明了的线条勾勒出一块石头,呈现其周正、圆润、通透和硬朗的特点。笔法以中锋为主,先大致描绘出石头的形状,并在其中留出两个孔洞。石头之后透出竹子,自背后生发而出。此幅画作中的物象笔法,借用了石涛的一笔画法。

《朱竹图》也融入了我对儒释道思想的体悟。黄宾虹在《精神重于物质说》一文中详细阐述了绘画的社会功能,表达了他对儒释道结合的深刻理解:“图画之用,以辅政教,载诸典籍,班班可考。乃若格高思逸,笔妙墨精,道弸于中,艺襮于外,其深远之趣,至与老子自然之旨相侔。”这与老庄思想的自然之道是相呼应的。“大之参赞天地之化育,以亭毒群生,小之撷采山川之秀灵,以清洁品格。故国家之盛衰,必视文化;文化之高尚,尤重作风。”这足以证明黄宾虹对于绘画本质理解之深刻。我笔下的竹子,正如我在画中所撰写的题画诗:“修竹轻出尘,平安福贵身。管领东风意,节节步凌云。”这不仅是对自然的描绘,也是心中情怀与朱竹之美的自然融合,体现了我对儒释道思想的思考所得。

图6 徐福山《朱竹图》 纸本设色 234cm×58cm 2020

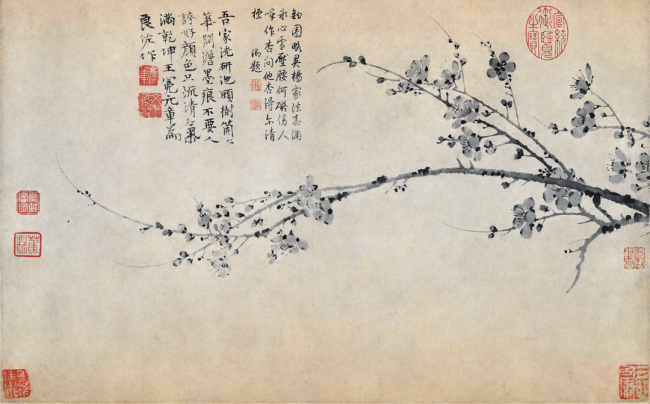

曹:传统技法如何实现当代转化,这是摆在写意画家面前的时代课题。您认为王冕的画梅之法对今人有何启示?

徐:王冕的墨梅堪称文人画的典范,其技法体系对当代写意画创作具有重要的启示意义。首先,他以“骨法用笔”为根基,双钩线条如屈铁盘丝,展现出极强的书法功力。其次,他将题诗与绘画相结合,如“只留清气满乾坤”的诗句,将梅花的高洁意象与文人精神完美融合,形成“诗画合一”的艺术境界。

曹:今人常临摹王冕的作品,您认为怎样做才能有所收获?

徐:临摹王冕的作品是学习传统技法的重要途径。通过临习其《墨梅图》(图7),可掌握花瓣正侧、枝干穿插的理法,体会线条的凝练与墨色的层次变化。但临摹仅是“师古人迹”,若要真正继承传统,还需“师古人心”,即理解王冕创作背后的精神追求与文化语境。近代齐白石、潘天寿等画家虽受王冕影响,却能在传承中创新——齐白石以拙朴的线条写梅,赋予画面天真童趣;潘天寿以老辣的笔墨绘“铁石身”梅干,辅以明月背景强化视觉冲击力,都是将传统技法转化为个性化表达的典范。

图7元王冕《墨梅图》纸本水墨31.9cm×50.9cm

曹:也就是说,学习传统技法必不可少,但是,还要注重如何转化的问题。

徐:我要求学生系统临摹王冕等古代大师的作品,并非简单复制,而是通过分析其用笔、构图、题跋等要素,理解传统绘画的理法精髓。同时,鼓励学生结合写生,将临摹所得转化为对当代生活的观察与表达,以实现传统技法的创造性转化与创新性发展。

曹:在梅花的创作中,如何处理繁密与稀疏的辩证关系?

徐:古人“删繁就简三秋树”的诗句,揭示了中国画中“简”比“繁”更难的艺术规律,因为“简”需以极简的线条概括物象的精神本质,这对画家的提炼能力与笔墨掌控力提出了更高要求。在我的创作中,繁密与稀疏的处理始终以意境表达为核心。

曹:请您举个例子,说说您是怎样创作的,又是如何体现繁简辩证关系的。

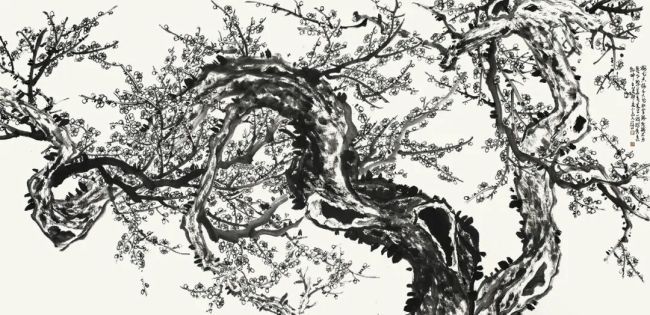

徐:我创作的《冰雪铸就铁石身》(图8),以武汉的市花——梅花为主题,并借鉴了李白的诗意。在创作过程中,我联想到王冕和潘天寿。潘天寿的《老梅图》以一轮明月的疏朗背景衬托梅干的曲折多变,线条老辣,笔墨酣畅淋漓。我画的梅花往往是繁密的,既符合梅花自然生长中繁花簇簇的特性,又呼应盛世繁华的时代语境。同时,通过笔触的轻重、墨色的浓淡,区分前后层次,处理好简与繁的辩证关系,描画出梅花的聚散关系,形成“密不透风,疏可走马”的视觉节奏。

图8 徐福山《冰雪铸就铁石身》 纸本水墨 130cm×248cm 2022

四、面对现实困境,如何提升工笔画与写意画的创作水平

曹:在各大艺术院校的毕业展中,工笔画作品占据主流,而写意画寥寥无几,写意传统与写意精神的丧失有目共睹,且由来已久,这种现象背后的原因是什么?

徐:这种现象的产生有其深刻的历史与现实原因。从教学层面看,工笔画的训练体系相对系统、清晰,注重造型能力的培养与制作流程的规范,学生通过短期的技法训练即可画出较为完整的作品,这与艺术院校的教学周期和评价体系密切相关。而写意画则截然不同,其门槛高已经成为一种共识。李苦禅先生曾深刻指出:“工笔画或许数载可成,但大写意却需毕生的修炼才能达到某种高度。”

曹:您认为写意画创作之难体现在哪些方面?如何理解写意画的现实困境?

徐:在当代美术教育体系对传统笔墨训练弱化的背景下,写意画笔墨意境合一的创作难度,对青年创作者形成入门障碍,一定程度上加剧了其传承群体规模萎缩的现实问题。首先体现在对笔墨的掌控上。工笔画的线条注重精准与细腻,而写意画的线条则要求“骨法用笔”,每一笔都需蕴含书法的功力与画家的情感,如吴道子“吴带当风”的线条,若无深厚的书法功底,则难以驾驭。其次,写意画更强调文化素养与人生阅历的积淀,它不仅是对物象的描绘,更是画家哲学思考、审美理想与精神境界的综合体现。正如宋代邓椿所言:“画者,文之极也。”若缺乏对传统文化的深入理解,就难以触及写意画的精神内核。因此,艺术院校中工笔画与写意画的教育与创作失衡,本质上是技法训练与文化修养、短期成果与长期积淀之间的矛盾体现。

曹:社会上对工笔画的认识存在误区。有人认为工笔画可以在短时间内取得成就,您如何看待这一问题?

徐:这种观点是对工笔画的误解。真正的工笔画绝非简单的勾线填色,其对艺术修养的要求丝毫不亚于写意画。以宋代工笔画为例,无论是院体花鸟画的精微传神,还是山水画的意境营造,都蕴含着对线条、色彩、墨韵的深刻理解与巧妙运用。宋代画家在创作时,往往先对描绘对象进行细致的观察与研究,如赵昌“写生赵昌”的称谓即源于其对自然物象的深入体察,这种“外师造化”的功夫是工笔画创作的基础。

曹:您认为要画好工笔画,对技法有哪些要求?

徐:从技法层面看,工笔画的线条需兼具力度与韵律,如“高古游丝描”“铁线描”等不同描法,都要求画家对书法用笔有深刻领悟。色彩的运用则需讲究“随类赋彩”与“色不碍墨,墨不碍色”的和谐统一,这种对色彩关系的精准把握需要长期的实践积累。因此,工笔画的学习同样需要深厚的功底,看似“速成”的表象下,是对造型能力、色彩感知力与艺术审美素养的综合考验。将工笔画与写意画简单地以“难易”“快慢”划分,是对二者艺术本质的片面理解。

曹:工笔画与写意画对线条的要求有何异同?

徐:无论是工笔画还是写意画,线条都是构建画面的核心元素,其质量直接决定作品的艺术高度,而二者的共同根基在于书法。张彦远在《历代名画记》中明确指出:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔。故工画者必善书。”这一论述深刻揭示了书法与绘画的内在联系。

曹:工笔画与写意画都追求线条质量,但二者各有侧重,学习者如何把握和训练?

徐:在工笔画中,线条的作用是勾勒物象的轮廓与结构,要求精准、流畅且富有弹性。如宋代李公麟的白描画,以纯粹的线条表现物象的质感与空间感,每一根线条都需蕴含“写”的意味,而非机械的描摹。写意画则更强调线条的抒情性与自由度,如徐文长的大写意作品,线条如狂风骤雨,直抒胸臆,其质量取决于画家对书法笔法的掌握与情感的灌注。

曹:线条的质量对绘画如此重要,那么,如何提升线条的质量?

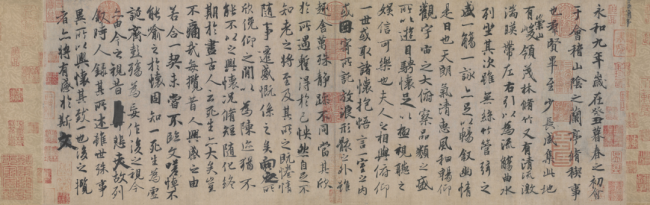

徐:提升线条质量的关键在于书法。对于初学者,应从唐楷、隶书筑基,临习《颜勤礼碑》《曹全碑》等经典碑帖,掌握中锋用笔、提按使转等基本技法,培养线条的力度与稳定性。在此基础上,可进一步研习行草,如王羲之《兰亭集序》(图9)、怀素《自叙帖》,体会线条的韵律与节奏变化。同时,需将书法训练与绘画实践相结合,在写生与创作中运用书法笔法,实现“以书入画”的转化。正如齐白石、吴昌硕等大师,其绘画线条的金石韵味皆源于对篆隶书法的深入研习,这是提升线条质量的不二法门。

图9王羲之《兰亭序》(唐冯承素摹)纸本24.5cm×69.9cm

曹:要画好写意画,除了技法,更重要的是要提高包含诗词在内的传统文化修养。对此,您对学习者有什么建议?

徐:目前,众多艺术类院校、专家学者及画家都已深刻认识到诗词文化的核心价值,并且付诸实践。如我们中国艺术研究院的研究生院,以及其他艺术院校,已开始引入诗词课程。每年新生入学,我们还会专门邀请诗词方面的专家进行诗词格律与创作的详细讲解。这段时间以来,国人对于精神需求越发强烈,中国美术家协会和部分艺术院校都在倡导写意精神的复兴,社会各界乃至民众对写意精神有了不同程度的认知。

曹:记得您说过中国画就是文化,中国画是“养”出来的。

徐:所谓的“文养”,要求学习者或画家把深入学习传统文化,如诗词、经史子集等作为提升自我修养的必修课,并将其融入绘画创作中。

曹:谢谢分享。您作为一位学术研究与创作实践并重的写意画大家,您以诗、书、画融合发展的探索实践,让我们看到了写意画在当代的新气象,引领学习者在守正开新的艺术之路上奋力前行。期待您创作出更多精品佳作。

(文/徐福山,中国艺术研究院副院长,曹恒源,中国艺术研究院写意画院导师,来源:写意画研究)

画家简介

徐福山,山东平度人,生于1970年4月。北京市朝阳区人大代表,文学博士,现为中国艺术研究院副院长、写意画院院长,一级美术师,中国艺术研究院博士研究生导师,中国国家画院研究员,南开大学兼职教授,国家艺术基金资助项目评委,中华艺文奖基金会专家咨询委员会专家,中华诗词学会会员。主要研究方向:书法、国画及诗词创作。曾受邀在海内外举办个人展览十余场,参加国内外各机构部门展览百余场。作品被人民大会堂、文旅部恭王府博物馆、郭沫若纪念馆、梅兰芳纪念馆等机构收藏。

出版有《徐福山书画作品集》《徐福山书画集》《文心墨韵——徐福山诗词赏析》《笔墨意象——徐福山书画作品集》《徐福山诗词书法作品集》《徐福山书画集》。发表论文诗词一百余篇,书法绘画作品二百余幅。博士论文《中国画跨文化传播的认知与拓展》获教育部人文社会科学重点研究基地重大项目——“一带一路倡议与跨文化传播”研究成果(项目编号:16JJD860004)。