中华网山东报道 在鲁西北的书画之乡高唐,新落成了一座艺术地标——张望美术馆。这座充满了现代气息的建筑与周围的湖光山色相映成趣,成为高唐县艺术版图上又一个璀璨的明珠,而为这颗明珠注入灵魂的便是艺术家张望先生。张望的创作历程如一条奔流不息的河流,从乡土风情到前沿科技,从传统笔墨到跨界探索,五十余载的艺术深耕中,他以多元的风格表达时代图景,用自由纯粹的创作态度诠释艺术真谛。

张望美术馆

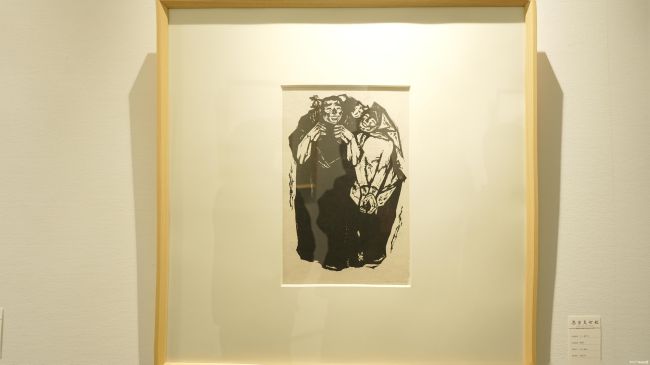

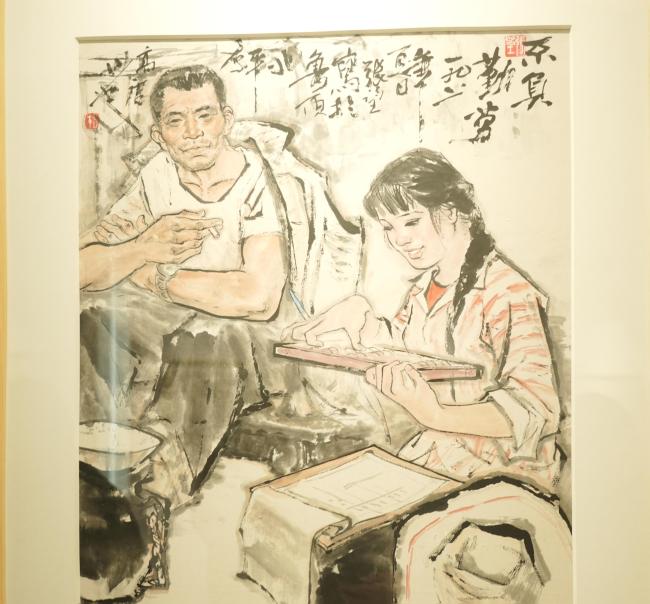

张望的艺术深深扎根于高唐的乡土之上。慕刻版画与套色版画成为他早期艺术探索的重要载体。彼时的版画因创作便捷、易于传播而流行,他以此为媒介,将玉米满仓、棉花遍野的丰收景象定格于画面,质朴的线条与鲜明的主题,尽显鲁西北农民的生活百态与风土人情。这一时期,他的创作灵感完全源于真实体验——求学之余参与农耕与做工的经历,让他对农村生活有着天然的亲近感。1981年,改革开放初期的时代春风催生了他的中国画《不负勤劳》。这幅珍贵的早期中国画,以细腻笔触刻画了分田到户后,村里的会计向村支书汇报丰收成果的喜悦场景,既记录了社会变革中的民生百态,也展现了他不俗的艺术功底。1982年进入山东师范大学艺术系后,张望开启了系统的艺术学习之路,素描、彩画、线描等基础训练为他打下了深厚的艺术功底。课堂上,他临摹不同风格作品,塑造了女战士、康巴汉子、农民等多样形象;课余时间,他更是尝试了雕塑、油画、拓印等多种艺术形式,为日后独特的个人艺术语言埋下伏笔。

版画《一家子》

中国画《不负勤劳》

从校园走出后,张望的创作进入多元探索期。他始终秉持“艺术学习越丰富越好”的理念,不断突破技法与材料的边界。他曾用彩铅笔作画,发现其遇水晕染出的独特色彩效果;以手指代笔,凭借修长的指甲勾勒出比毛笔更坚韧锋利的线条,这种创新手法让他的作品在全国斩获大奖。他还将版画技法与国画勾染相结合,吸收西方色彩理念,在抽象与具象之间寻找平衡,作品既保留传统水墨的意境,又兼具现代形式美感。这一时期,他的写生作品尤为亮眼,丽江的老人、雁荡山的山水、时尚的都市女性,都成为他的描绘对象。他注重人物眼神的刻画,在重视眼睛局部神情刻画的同时,兼顾画面整体的完整性,时而写实传神,时而朦胧写意,精准传递出不同的情绪氛围。

现场展览作品

近年来,张望的创作迎来全新突破,人工智能成为他聚焦的核心题材。他以新发现的皮纸为载体,创作了100余幅相关作品,将水墨艺术与前沿科技相融合。代表作《大模型》以超现实的表现手法,描摹人工智能图像生成的思考过程,把科技的无限可能性与艺术的想象空间完美契合。他将鼠标元素融入画面,用抽象的线条与鲜丽的色彩,构建出既熟悉又陌生的视觉体验,既呼应了时代发展,也延续了中国画“意向表达”的最高境界。

现场展览作品

在创作理念上,张望始终坚守“自由纯粹”的核心。年轻时,他也曾考虑作品的展览与获奖等功利性目标,但随着思想成熟,他逐渐褪去外界束缚,专注于艺术本身的真谛。他认为艺术的可贵之处在于“规矩之中的表达自由度”,既要遵循艺术规律,更要彰显个性风格,唯有如此才能实现艺术的多元化与百花齐放。面对人工智能对艺术领域的冲击,他理性判断:人工智能或许能取代部分平庸作品,但顶尖艺术创作始终离不开人类的创造力。“人类的价值在于不断超越与创新,艺术更是引领创新的重要载体”,他坚信,在与人工智能的“竞争”中,人类艺术家会不断突破自我,实现更高层次的创作。对于当代年轻画家,张望寄予厚望:“这个时代提供了无限可能,年轻艺术家要抓住历史时机,多点创造精神与超越精神”。

张望先生(右)

从乡土到都市,从传统到现代,从笔墨到科技,张望的艺术之路始终与时代同频共振。他以跨界探索打破边界,以纯粹初心坚守艺术本真,用一幅幅作品证明传统水墨在当代社会的强大生命力。未来,这位始终保持创新热情的艺术家,必将在艺术之路上继续前行,带来更多令人惊喜的创作。

来源/中华网山东作者/苏羽佳

摄像、摄影/徐德扬、姜治程

转载请后台获取授权

艺术家简介

张望,1961年生于山东济南。山东省美术家协会名誉主席,中国美术家协会原理事,中国美术家协会中国画艺委会副主任,济南市文联主席,山东美术馆原馆长,山东师范大学当代水墨艺术研究中心主任、教授、博士研究生导师,山东省政协常委,中宣部“四个一批人才”中国文化名家,国务院政府特殊津贴专家。