在当代中国画坛,马卫巍以其清新脱俗的花鸟小品,构筑了一个生机盎然的艺术世界。观其近期创作的石榴、寿桃、墨梅、墨葡萄、柿子等系列作品,我们看到的不仅是一位青年画家对传统笔墨的精妙把握,更是一位思考者对中国画当代命运的深刻洞察。作为画家、作家、美术教育家与美术理论研究者的四重身份,在马卫巍身上实现了难得的统一,这使得他的艺术创作既有技法的精湛,又有思想的深度,更有传承的担当。

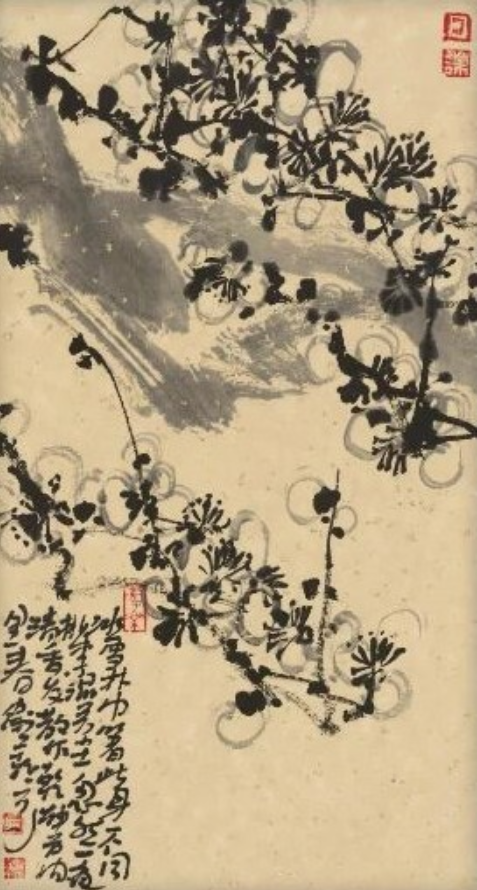

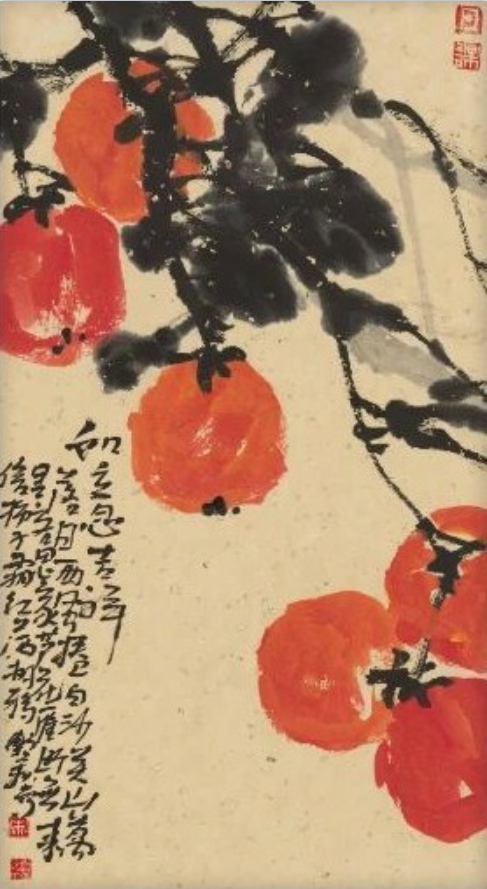

马卫巍的花鸟小品,首先令人惊叹的是其对传统笔墨语言的当代转化。他笔下的石榴,饱满丰盈,以淡墨勾勒轮廓,以浓墨点染籽实,墨色交融间,既有徐渭的洒脱,又有齐白石的朴拙,却又不失自己的清新格调。那些寿桃作品,桃实浑圆,桃叶婆娑,色彩明丽而不俗艳,构图简净而意蕴丰厚,仿佛将八大山人的孤高转化为对生命的热烈礼赞。他的墨梅,老干新枝,疏影横斜,不仅延续了宋元以来文人画梅的传统,更在其中注入了当代人对生命韧性的理解。这些作品,无不显示出马卫巍对传统的敬畏与创造性转化的能力。

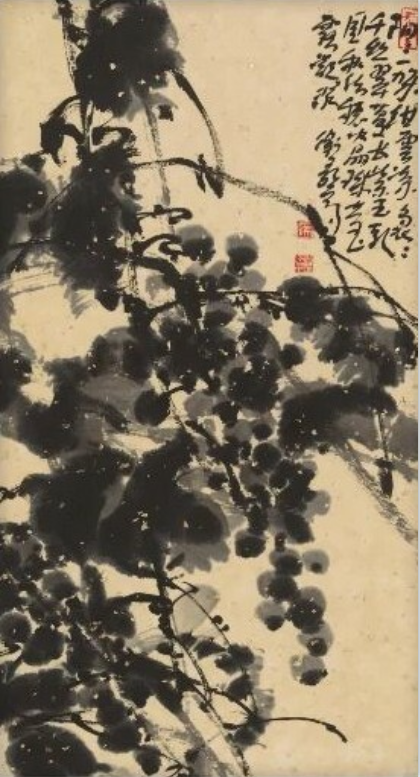

在技法层面,马卫巍的用笔用墨已达相当境界。他深谙中国画“以书入画”的精髓,每一笔都蕴含着书法的韵律与节奏。观其墨葡萄,藤蔓缠绕如草书飞白,果实晶莹若楷书点画,整个画面既是物象的再现,更是笔墨的舞蹈。这种对笔墨的高度自觉,使他的作品超越了简单的形似,达到了“不似之似”的妙境。他的柿子系列,以简练的笔触勾勒形态,以微妙的墨色变化表现质感,看似随意,实则每一笔都经过精心经营,真正做到了“意到笔随”的自由境界。

作为美术理论研究者,马卫巍的艺术实践背后有着深厚的学理支撑。他对中国画论的研究,尤其是对“气韵生动”、“骨法用笔”等核心概念的当代诠释,直接影响了他的创作取向。他曾在多篇论文中探讨过中国画的写意精神与当代审美之间的关系,这些思考在他的作品中得到了直观呈现。他的石榴不再仅仅是石榴,而是成为生命繁衍的象征;他的寿桃超越了简单的吉祥图案,升华为对长寿与健康的哲学思考。这种将理论思考融入艺术创作的自觉,使马卫巍的作品具有了超越一般画家的思想深度。