讲好中国故事要在深刻理解不同文明精髓的基础上,实现精神层面的创造性融合。这种融合让中国故事既有“民族味”又有“国际范”,既保持了文化自信,又体现了包容开放。在艺术创作中,我努力探索将传统笔墨精神、当代审美诉求与国际传播需求相结合,让每一幅画作都成为跨越语言障碍的“文化使者”。

文明的繁盛、人类的进步,都离不开文明的交流互鉴。在跨文化传播的浪潮中,我以油彩为媒,用画笔串联起东西方文明的对话,致力于将中国元素转化为国际传播优势,让可信、可爱、可敬的中国形象在世界舞台上徐徐展开。

我深知,讲好中国故事既要扎根传统土壤,又要具备国际表达能力。为此,我精心创作了一批具有中国元素、中国特色、中国审美与中国精神的油画山水作品,尝试将中国传统山水画的意境与西方油画的表现手法完美融合——用色彩描绘中国山水的雄浑壮丽,用线条勾勒自然景致的灵动秀美,让油彩的厚重肌理承载水墨的空灵气韵,用西方的色彩语言诠释东方的哲学思考。在《吉祥雪域》《悠远的辉煌》等西藏题材系列作品中,高原的苍茫通过印象派的色彩铺陈得以展现,云雾的氤氲则借用水墨般的流动笔触勾勒,形成“色墨共生”的独特视觉效果,既保留了东方美学的含蓄意境,又符合现代国际的审美趣味。我尝试“以油彩写意”的实践,让中华文明的精神标识在跨文化语境中获得传播力。每一幅作品都蕴含着我对中国文化的热爱与理解,承载着我助力推动中外文化交流的美好期许。

2023年,我在香港举办油画展,力图展现中国式现代化进程中文化的繁荣兴盛,也为我后续的国际文化传播奠定坚实基础。2024年7月,“秘境之旅——徐里油画艺术作品展”在日本东京举办,向当地民众传递着中国人民对和平友好的珍视。2025年,我的艺术之旅迈向更广阔的国际舞台——4月,在奥地利举行的联合国中文日系列活动之书画展上,我的作品与中文这一文化载体相得益彰,让中华文化精髓通过艺术形式被世界各国友人感知;6月,在迪拜世博园举办的油画艺术展中,《云崖飞瀑》《云水禅心》等“云系列”作品,以东方视角描绘的山水意境与中东地区的文化审美形成奇妙共鸣;7月,沙特利雅得的展台上,我特意创作了融合中沙山水特色的作品,用线条勾勒出两国山水的灵动秀美,承载着对中沙文化交流的美好期许,用书画艺术来阐释人类命运共同体理念;11月,在巴黎的绘画展上,我让中国的写意美学与欧洲的艺术传统展开对话。

这些展览实践的背后,是我对中国话语叙事体系的深刻理解与践行。我始终认为,讲好中国故事既要展现文化之美,更要传递精神之力。在创作中,我借鉴传统山水画的章法布局,强调“笔墨”功力与中国画元素,将我们的文化基因包括对自然与生命的敬畏、对和平与发展的追求,都融入每一抹色彩与每一笔线条之中。比如《雪后》以碑学书法的刚健笔墨重构油画语言,山石轮廓如篆刻刀劈斧斫,冷灰基调中透出的澄澈高洁,正是中国人精神品格的艺术写照;《荷塘》则以书法笔性解构物象,荷叶的斑驳肌理与荷秆的刚挺线条暗合着中华文明刚柔并济的精神特质。我想将这些承载着中国精神的文化符号以书画艺术的形式传递给更多人。

作为在东西方文化交融中不断探索的创作者,我始终坚信,艺术的生命力在于创新与交流。我的绘画风格虽具有较强的形式感,但精神内核贯穿的是“笔墨”功力,捍卫的是中国画元素。我不仅在油画中寻求中国文人画的笔墨和意境,更在创作中强调中国精神。在不断深入的跨文化传播过程中,我也深刻体会到,讲好中国故事要在深刻理解不同文明精髓的基础上,实现精神层面的创造性融合。这种融合让中国故事既有“民族味”又有“国际范”,既保持了文化自信,又体现了包容开放。在艺术创作中,我努力探索将传统笔墨精神、当代审美诉求与国际传播需求相结合,让每一幅画作都成为跨越语言障碍的“文化使者”。正如在迪拜与沙特的展览中,我将自己的山水作品既展现中国的雄浑壮丽,又呼应当地的自然人文特色,通过寻找文明的共通点,让文化交流实现了双向奔赴,从而“各美其美,美美与共”。

我坚信,当更多真诚的文化交流连接起不同心灵,中华文明的国际话语权必将不断提升,人类文明的百花园也必将因多元交融而更加绚丽多彩。我的艺术之旅仍在继续,期待中国故事的国际表达,能够在更多的艺术传播实践中愈发深入人心,文脉致远、生生不息。

——徐里

徐里作品欣赏

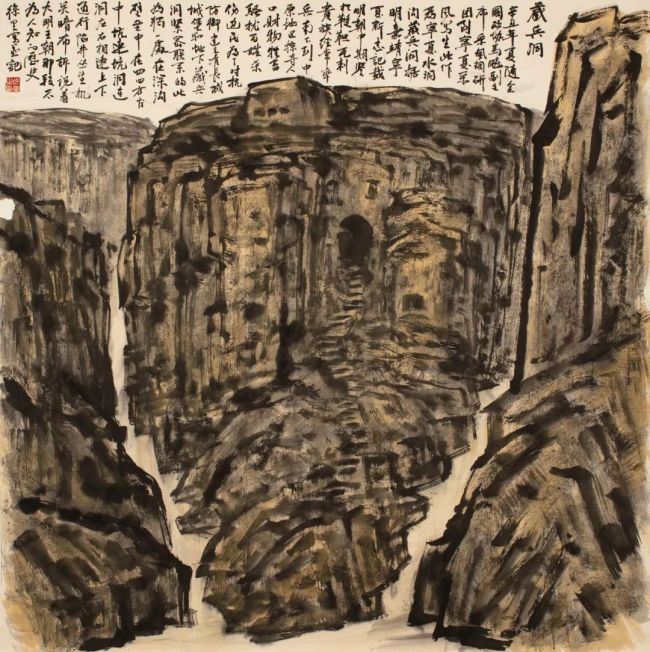

《藏兵洞》

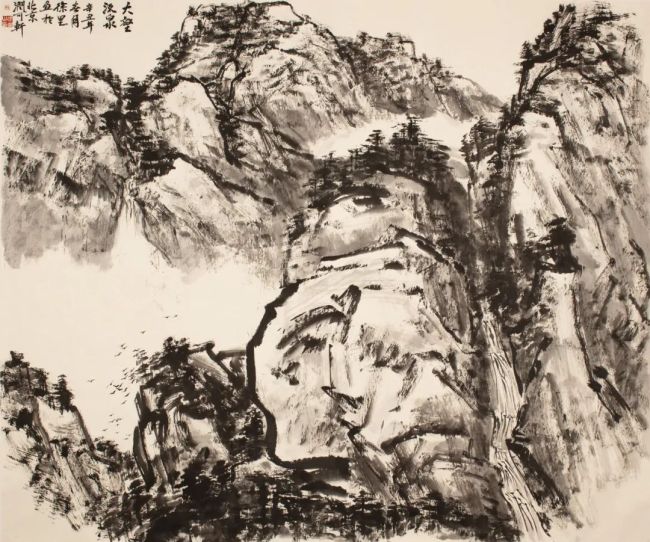

《大壑流泉》