方力钧,这个名字与中国当代艺术的崛起与演进紧密交织。从上世纪八十年代末至今,他以其极具个人特色的艺术语言,不仅塑造了一个深入人心的视觉符号,更完成了一场持续四十余年、关于个体与时代关系的深刻哲学探讨。

他的艺术成就,远非“玩世现实主义”这一标签所能概括,其广度和深度体现在他构建了一套完整的、内省性的、并具有世界影响力的视觉叙事体系。

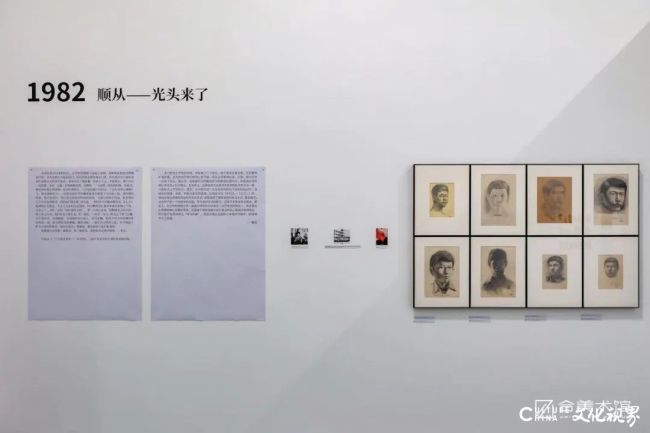

一、标志性符号的创造与“后八九”文化情绪的锚定

方力钧最广为人知的成就,莫过于他对“光头”群像的创造与演绎。这一符号在八十年代末九十年代初的出现并非偶然。它精准地捕捉并锚定了“后八九”时期一代中国人的普遍精神状态——一种在宏大理想叙事消散后所弥漫的迷茫、疏离、戏谑与无奈。

画中那些表情趋同、动作夸张、时而打哈欠、时而嬉皮笑脸的光头形象,不再是具有个性的“人”,而是成为了一种时代的“表情包”和“众生相”。

这些光头人物悬浮于无名的空间(水面、天空或纯色背景),既是对集体主义叙事的抽离与反叛,也是对个体生存状态的赤裸呈现。他剥离了传统肖像画中对身份、阶级、情感的特定描绘,将人还原为一种最本质的生命存在,以一种“非暴力不合作”的幽默姿态,对抗着外部的压力与荒诞。

这一符号的成功,在于它超越了绘画本身,成为解读上世纪九十年代中国社会文化转型的一把关键钥匙,为一代人的无名情绪找到了一个清晰、有力且易于传播的视觉出口。

二、个体叙事与“一个人的艺术史”的构建

方力钧的另一大核心成就,在于他始终坚持并践行了“个人史”的书写。在集体主义话语仍具强大惯性的社会背景下,他将艺术的目光坚定地投向自身及其周遭的生存体验。

他的创作,从圆明园到宋庄,从国内到国际,几乎就是他个人生活与精神历程的视觉日记。这种“一个人的艺术史”并非自恋式的独白,而是通过最真切、最微观的个体经验,折射出宏大的社会变迁。

他的画布如同一个时代的切片,记录着朋友、同道、以及社会环境的变化。通过持续描绘身边的具体人物与事件,他构建了一个平行于官方正史的、充满烟火气与生命力的民间叙事场域。

这种叙事方式,极大地推动了中国当代艺术从“为集体代言”到“为自我发声”的转向,激励了后来者勇敢地表达个人视角与独立判断,赋予了艺术作为一种个体生命见证的宝贵价值。

三、媒介的拓展与视觉语言的不断革新

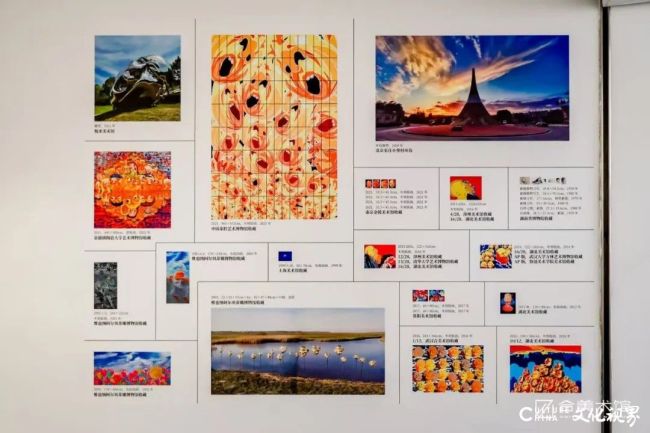

方力钧的艺术成就还体现在他对多种艺术媒介的娴熟驾驭与持续探索上。他并未满足于油画领域所取得的成功,而是将独特的艺术观念延伸至版画、水墨、雕塑乃至陶瓷等多个领域。

在其版画创作中,他利用木刻特有的刀味与力度,将“光头”形象塑造得更加粗犷、强烈,具有一种纪念碑式的沉重感。他的水墨实验,则打破了传统文人画的笔墨程式,以肆意挥洒的水性与墨韵,赋予了其经典主题一种新的灵动与不确定性。

而他的雕塑作品,往往以巨大的体量和鲜明的色彩介入公共空间,将二维平面上的戏谑与批判,转化为三维世界中不容忽视的物理存在。这种跨媒介的创作实践,不仅丰富了他的艺术表达,也证明了其核心艺术理念的强大生命力与适应性,使其艺术探索始终保持着活力与前瞻性。

四、从本土到国际:中国当代艺术的“面孔”

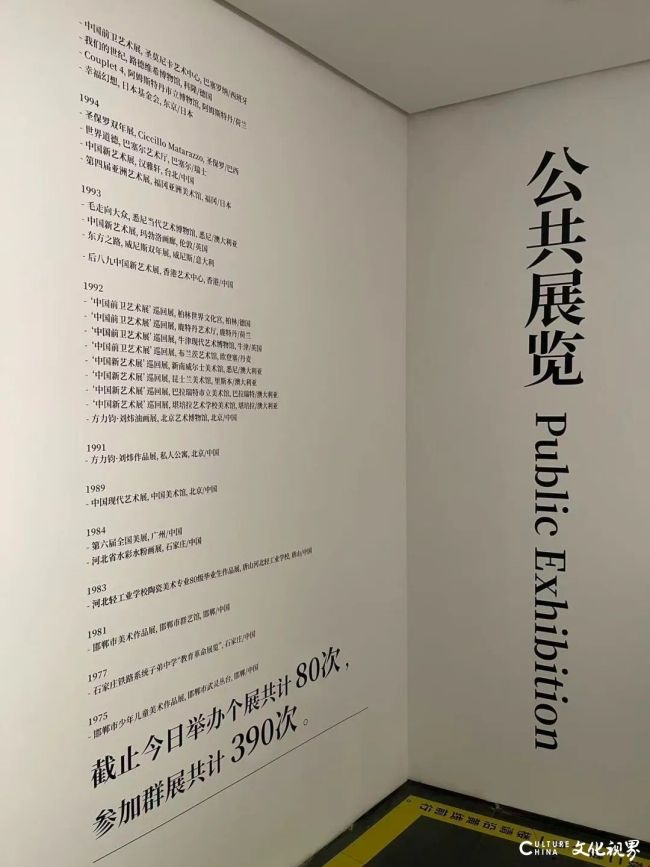

方力钧是第一批获得国际艺术界广泛认可的中国当代艺术家之一。他的作品被众多世界顶级美术馆、艺术机构及重要藏家收藏,并频繁亮相于威尼斯双年展等国际重要展览平台。

他的成功,某种程度上让世界认识了中国当代艺术并非是对西方潮流的简单模仿,而是根植于自身独特的社会语境与文化土壤,所生发出的具有批判性、思想性与高度完成度的艺术实践。

他以其具有普世感染力的人物形象和生存困境的描绘,搭建起一座沟通中西方文化理解的桥梁。通过他的作品,国际观众看到了一个复杂、多元、正在经历剧烈变化的中国,以及生活于其中的个体的真实情感与精神状态。他成为了中国当代艺术走向世界的一张不可或缺的“面孔”。

方力钧的艺术成就,在于他以独特的视觉符号精准代言了一个时代的精神症候;在于他坚持以个体的微观史对抗宏大的集体叙事,构建了完整的个人艺术史诗;在于他不断突破媒介边界,保持了艺术语言的创造力;最终,他成功地将本土经验转化为具有世界性意义的艺术表达,成为中国当代艺术史上一位承前启后、影响深远的标杆性人物。他的艺术,既是对过往历史的生动视觉见证,也是持续叩问现实与未来的思想利器。

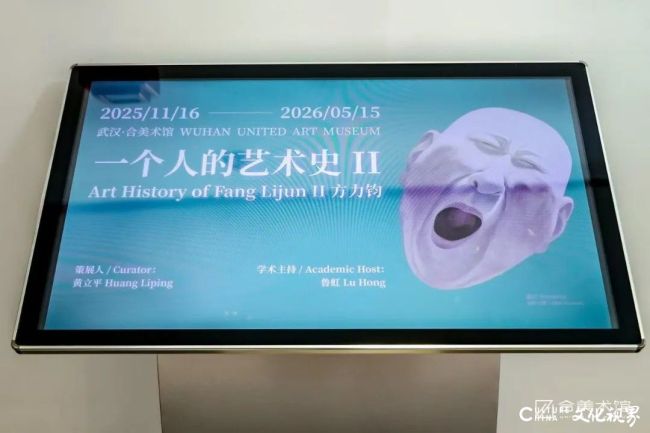

一个人的艺术史Ⅱ:超越个体叙事的艺术史观重构

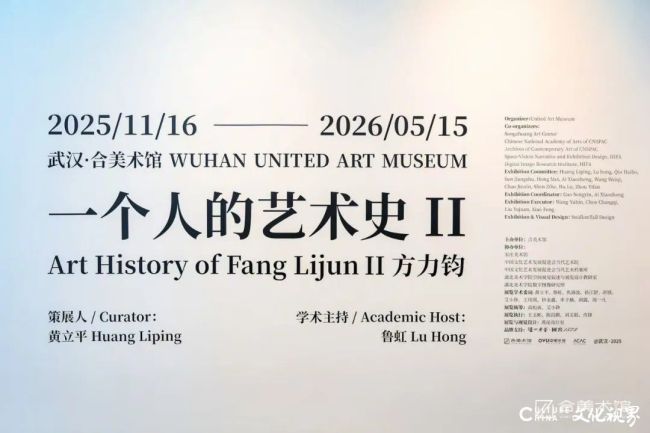

方力钧的展览《方力钧:一个人的艺术史Ⅱ》远非一次常规的作品回顾展,它以其宏大的标题和精密的学术架构,在中国当代艺术的发展脉络中投下了一颗思想的巨石。

其意义早已超越了为一位杰出艺术家树碑立传的范畴,它更是一次极具启发性的话语实践,一场对既定艺术史书写方式的挑战,以及一个为中国当代艺术未来研究设立的鲜活档案范本。

一、重构艺术史叙事:从“宏大”到“个体”的范式转换

展览最核心的意义,在于它旗帜鲜明地提出并实践了一种“自下而上”的艺术史观。传统的艺术史书写,往往依赖于时代背景、艺术运动、流派更迭等宏大叙事来构建框架,艺术家个体在其中常常被视为特定潮流中的一环或一个注脚。《方力钧:一个人的艺术史Ⅱ》则彻底颠倒了这一逻辑,它毅然将“个体”——方力钧本人——置于叙事的绝对中心。

通过系统梳理其从“圆明园画家村”的青春放逐,到“宋庄”的扎根与成熟,再到国际舞台的对话与交锋,这四十余年的完整轨迹,展览有力地证明:一部丰满而真实的历史,正是由无数个这样鲜活、具体、充满挣扎与抉择的“个人史”交织而成。

它向我们展示,历史的洪流并非抽象的概念,它最终会冲刷在每一个个体的生命河床上,留下独特的沟壑与沉淀。

这种叙事方式,将艺术史从冰冷的历史教科书和理论教条中解放出来,还原为其本该有的温度与脉搏——即无数艺术生命实践的总和。它提醒我们,在探讨“时代”如何塑造“艺术”的同时,更应关注“个体”如何回应、抵抗乃至重塑“时代”。

二、呈现艺术生产的“后台”:祛魅与再魅的过程

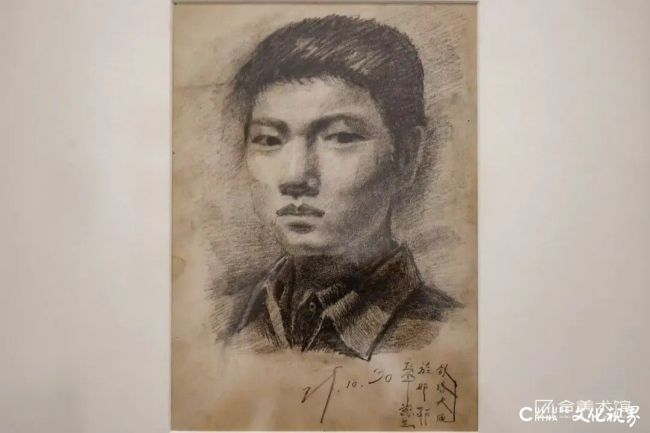

展览的另一个深远意义,在于它大规模、系统性地向公众揭示了艺术生产的“后台”景象。我们通常在美术馆洁白无瑕的展厅里,看到的是已然“完成”的、作为“圣物”的艺术品。而《一个人的艺术史》则通过大量展示手稿、草图、笔记、信件、照片及早期习作等文献,毅然拉开了帷幕。

这一举动,是一个精彩的“祛魅”与“再魅”并存的过程。所谓“祛魅”,是它打破了关于艺术天才灵光一现的神话,展示了艺术创作背后艰苦的、重复的、充满犹豫与修改的劳作本质。

观众看到,那些震撼人心的巨作,并非凭空诞生,而是源于一张潦草的速写、一段零星的感悟或一次生活的偶遇。

然而,在“祛魅”的同时,它完成了更高级的“再魅”。这些文献如同考古现场的碎片,引导观众进入艺术家思想与情感的“厨房”。我们得以窥见其观念的萌芽、风格的锤炼与精神的困境。

这个过程极大地丰富了观众对艺术品的理解维度,使最终的“完成品”不再是孤立的审美对象,而是一个充满故事与生命历程的复合体。它教育公众,欣赏艺术不仅是观看结果,更是理解过程,从而极大地提升了艺术鉴赏的深度与公众的美学素养。

三、确立当代艺术档案学的价值与方法

本次展览为中国当代艺术的学术研究树立了一个标杆,即“档案学”方法的极端重要性。它不仅仅是在“展示”文献,而是在“运用”文献进行学术建构。策展人黄立平以近乎考古学的严谨态度,将方力钧的个人档案——这一中国当代艺术活的“化石”样本——进行了分类、梳理与阐释。

这种做法,为研究中国当代艺术这段仍在发生、尚未完全定论的历史,提供了一种极为可靠且富有生产力的方法论。它意味着,对中国当代艺术的理解,不能仅依赖于批评家的理论演绎,更需要扎根于艺术家工作室的一手资料之中。

这些档案,是未来艺术史家书写这段历史时无法绕过的原始证据。因此,这个展览不仅关乎方力钧的过去,更关乎中国当代艺术未来的历史书写。它呼吁艺术家、机构和社会有意识地保存和建设艺术档案,为后世留下最真实、最原始的文化记忆。

《一个人的艺术史》是一次意义深远的展览。它以其独特的策展理念,完成了一次从“个体”透视“时代”的历史书写,一次对艺术创作神秘性的坦诚揭秘与深度赋能,一次为未来艺术史研究奠基的档案实践,以及一次对地方艺术生态的有力提振。

它告诉我们,方力钧的艺术史,固然是他“一个人”的历史,但通过对其生命与创作轨迹的深度勘探,我们看到的,却是整个中国当代艺术波澜壮阔的缩影。

观展心得

聚焦《方力钧:一个人的艺术史Ⅱ》展览,这个展览是对中国当代艺术标杆人物方力钧的一次全景式、学术性回顾。“一个人的艺术史”,透过艺术家方力钧的眼睛,折射出中国当代艺术数十年的发展剪影。

展览通过精心策划的布局,将方力钧从艺四十多年来的代表性作品、手稿、文献资料串联起来,为公众提供了一个难得的机会,得以纵览其艺术风格演变与思想内核形成的完整轨迹。

展览空间经过精心设计,按照时间线索与主题板块交织并置,观众既能循着艺术家从早期“圆明园画家村”的创作萌芽,到迁徙“宋庄”后逐渐形成鲜明个人风格,再到其艺术影响力辐射至国际舞台的清晰轨迹;也能通过大量首次或集中展出的珍贵文献、创作手稿、笔记、照片及早期习作,窥见名作背后不为人知的思考过程与时代烙印。

展览通过系统梳理方力钧自上世纪八十年代至今,从圆明园到宋庄,从国内走向国际的完整艺术轨迹,以其代表性油画、版画、水墨及雕塑作品,结合丰富的文献资料,立体化地呈现了其艺术创作中所蕴含的强烈时代气息与生命哲思。

方力钧的艺术,以其独特的视觉修辞,不仅记录了个体在巨变年代中的生存体验与精神诉求,更成为观照中国社会近四十年来文化变迁与心灵史的一面生动而深刻的视觉棱镜。

这个展览不仅是一次艺术作品的集中展示,更是一部由画笔与文献共同谱写的、深入个体灵魂的“生命史书”,系统性地梳理和呈现了方力钧四十余年波澜壮阔的艺术生涯。方力钧的作品,既是“一个人”的史诗,也是一代人乃至一个时代的视觉见证。

看完《方力钧:一个人的艺术史Ⅱ》展览,总结有四大核心看点:

1.一部“鲜活”的个人艺术史:贯穿四十年的创作全脉络

系统性回顾:这不仅是作品展示,更是一部“一个人的艺术史”。展览系统梳理了方力钧从早期“圆明园画家村”时期,到迁徙“宋庄”形成风格,再到走向国际的完整艺术生涯。

清晰的发展轨迹:观众可以清晰地看到艺术家四十年来艺术风格、主题与思想的演变过程,理解其如何从一个时代的“叛逆者”成长为具有国际影响力的艺术大师。

2.珍贵文献首亮相:揭秘名作背后的“后台”故事

一手资料集中呈现:展览展出了大量珍贵的文献、手稿、笔记、照片和早期习作。这些展品许多是首次或集中公开,是展览最具“档案价值”的部分。

窥见创作过程:通过这些资料,观众可以穿越时空,窥见艺术家最初的灵感火花、名作诞生前的构思草图以及其不为人知的思考历程,为理解其成熟作品提供了至关重要的背景和注脚。

3.“第一视角”深度导览:艺术家亲述背后的故事

艺术家的亲自解读:开幕时,方力钧本人亲自为观众进行了专场导览,从第一视角分享了创作灵感与作品背后的故事。虽然开幕活动已过,但展览的叙事逻辑正是由艺术家和策展人共同构建的,观众可以沿着这条预设的“线索”进行参观,获得更深层次的共鸣。

策展人的学术梳理:策展人黄立平为展览构建了清晰的学术框架,解释了作品间的内在关联,帮助观众超越单件作品的欣赏,把握其艺术世界的整体逻辑。

4.时代的视觉见证:在“光头”之外感受社会变迁

超越标志性符号:除了其广为人知的“光头”形象,展览更全面地呈现了其艺术如何作为一种生动的视觉见证,记录和反思中国社会近四十年来的巨大变迁。

强烈的时代气息:通过油画、版画、水墨、雕塑等多种媒介的作品,观众能深刻感受到其作品中所蕴含的强烈时代气息与个体在历史洪流中的生命哲思,体会艺术与时代互文的强大力量。

《方力钧:一个人的艺术史Ⅱ》展览的终极看点在于:它提供了一个难得的机会,让您不仅能欣赏到方力钧的代表作,更能像阅读一本立体的传记一样,深入其艺术世界的“后台”,完整地理解一位优秀的艺术家如何用他独特的视觉语言,书写出属于他自己,也属于这个时代的“一个人的艺术史”。

(文/严虹 来源:“水果严虹”微信公众号)

艺术家简介

方力钧,1963年出生于河北邯郸,1989年毕业于中央美术学院版画系,同年7月1日入住圆明园,并逐渐形成圆明园画家村。1993年创建宋庄工作室并逐渐形成宋庄画家村。2014年创建“中国当代艺术档案库”。

方力钧曾在德国路德维希美术馆、德国国家美术馆、阿姆斯特丹城市美术馆、日本国际交流基金会、瑞士阿丽亚娜陶瓷博物馆、意大利都灵市立现代美术馆、澳门艺术博物馆、台北市立美术馆、香港艺术中心、上海美术馆、湖南省博物馆、北京民生现代美术馆等美术馆和画廊等重要机构举办过个展。参加威尼斯双年展、圣保罗双年展、光州双年展、上海双年展等众多群展。作品被纽约现代美术馆(MOMA)、蓬皮杜国家艺术中心、路德维希美术馆、旧金山现代美术馆、西雅图艺术博物馆、荷兰STEDELIJK博物馆、澳大利亚新南威尔士美术馆、澳大利亚昆士兰美术馆、福冈亚洲美术馆、东京都现代美术馆、日本广岛现代美术馆、中国美术馆、上海美术馆、广东美术馆、何香凝美术馆、湖南省博物馆、中央美院美术馆等众多公共机构收藏。

出版个人画册、图书《方力钧:编年记事》《方力钧:批评文集》《方力钧:作品图库》《方力钧:云端的悬崖》《方力钧:禁区》《方力钧版画》《像野狗一样生存》等56本。并被中央美术学院、四川美术学院、景德镇陶瓷大学、西安美术学院等23所国内大学聘为客座教授。1993年,作品《系列二之二》登上《纽约时报周刊》封面。