霜降刚过,北京的风就带了明显的凉意,我裹紧外套走进中国美术馆,门厅正中央立着“写意文脉——第三届黄宾虹学术提名展”的大海报,这场展览是中国艺术研究院和中国美术馆一起主办的。

这次展览规模不小,80位老中青三代画家的一百多幅作品,分别摆在2、4、6三个展厅里。宋老师在外地,特意嘱咐我,说里面有好东西。

美术馆的展厅都有固定的参观路线,顺着指引先到了2号厅。这里展出的大多是老画家和提名委员会委员的作品,一眼看上去就透着“扎实”二字。

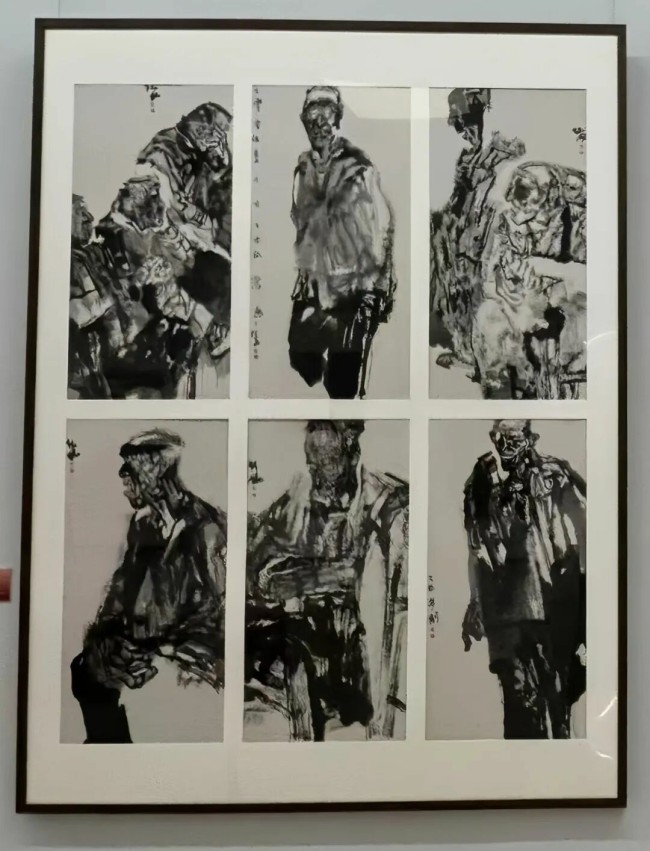

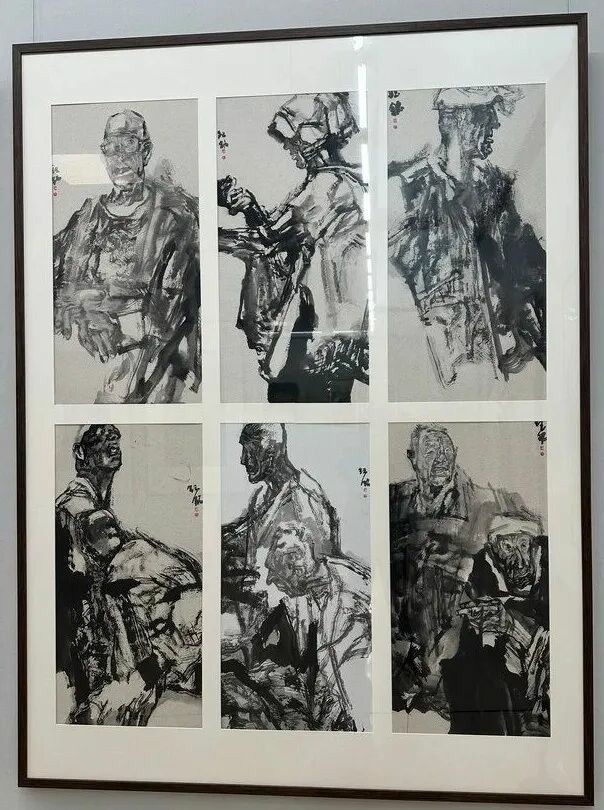

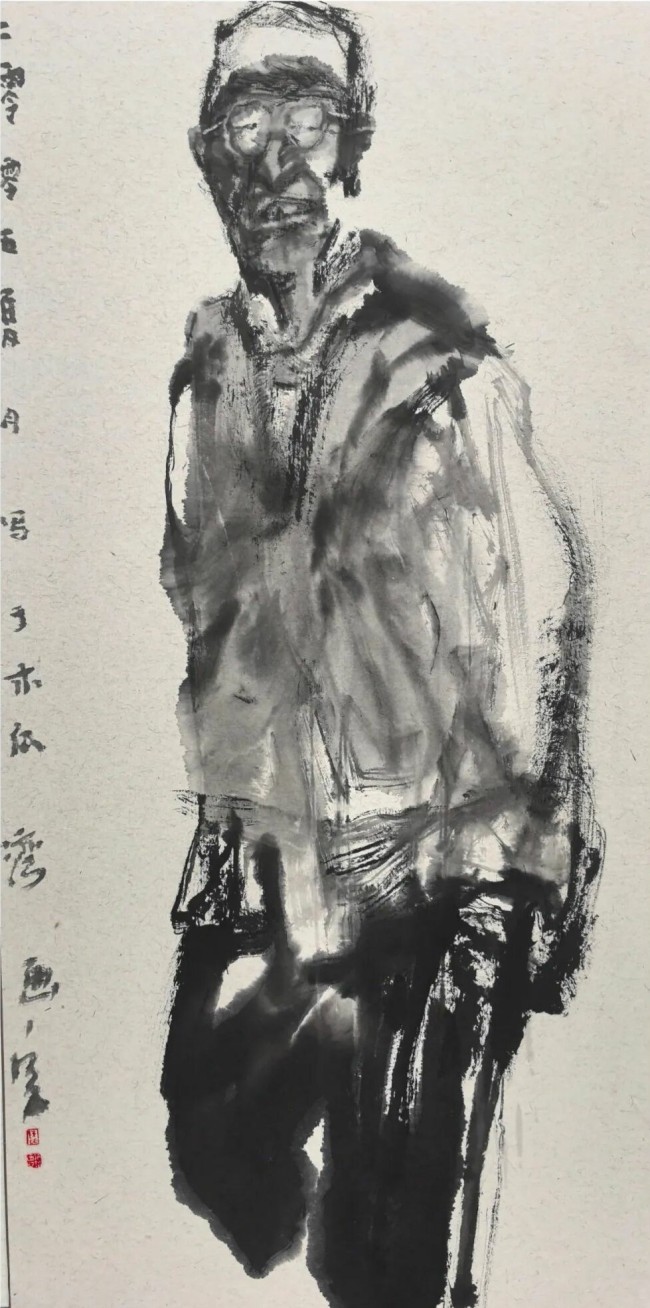

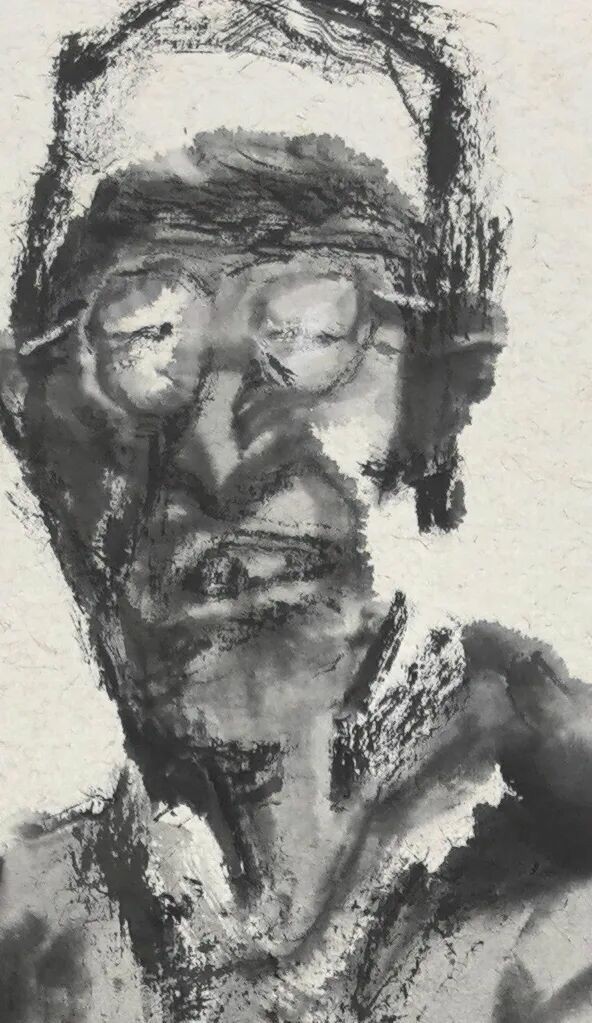

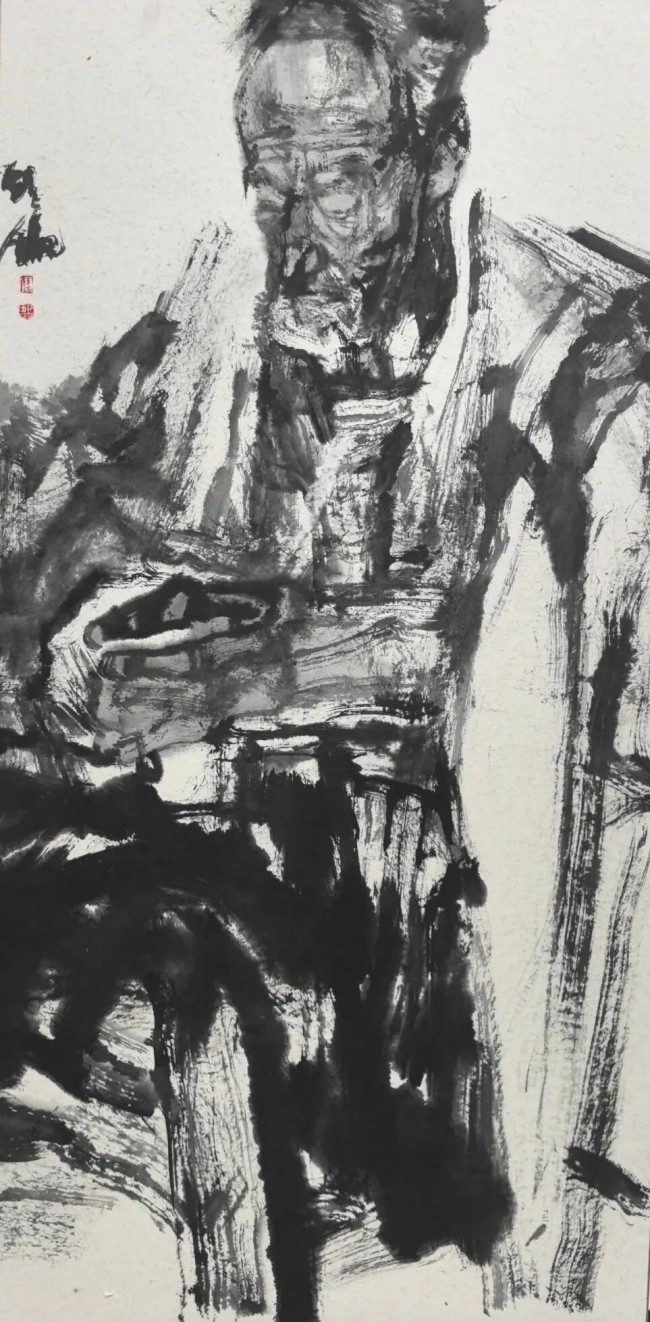

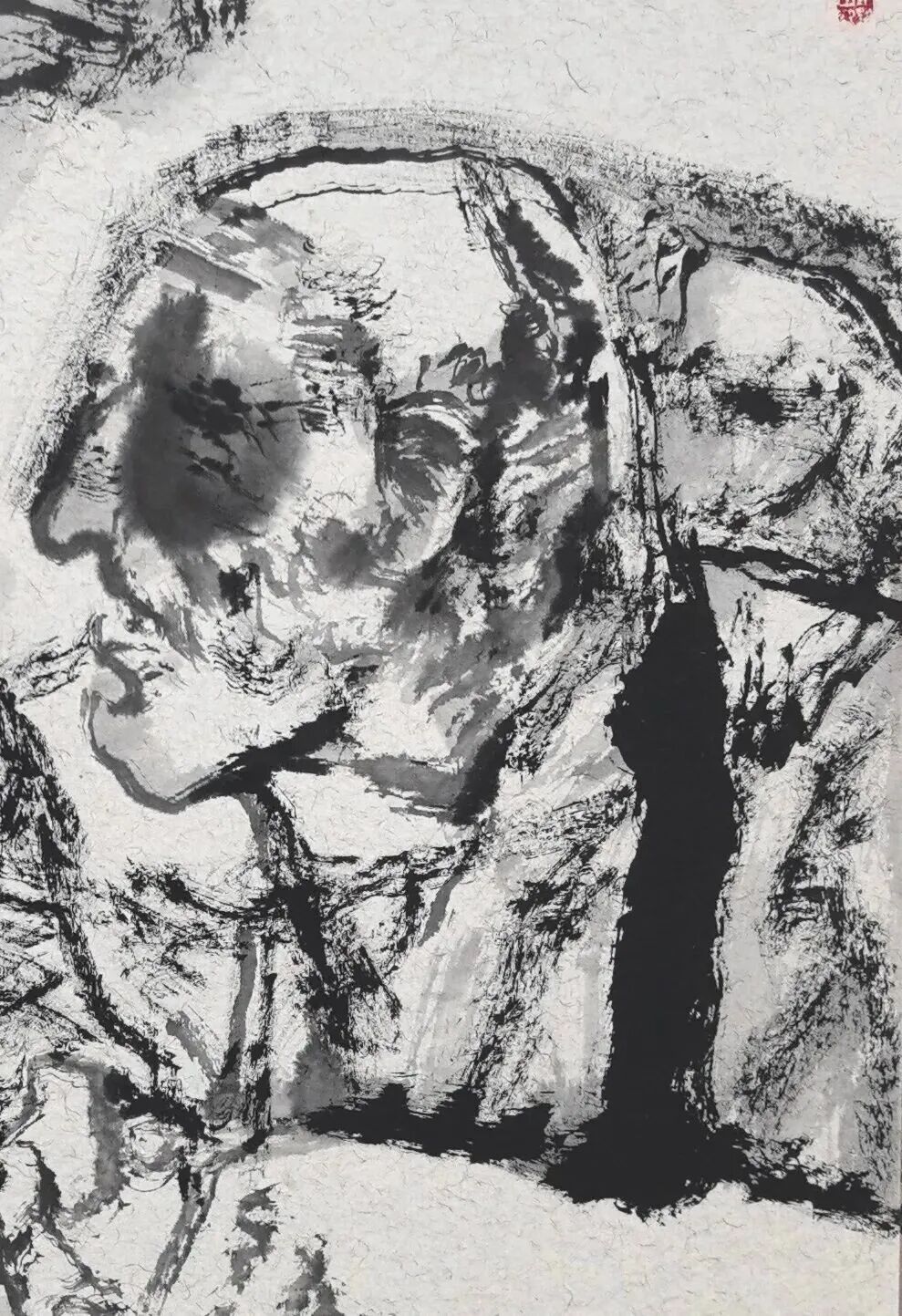

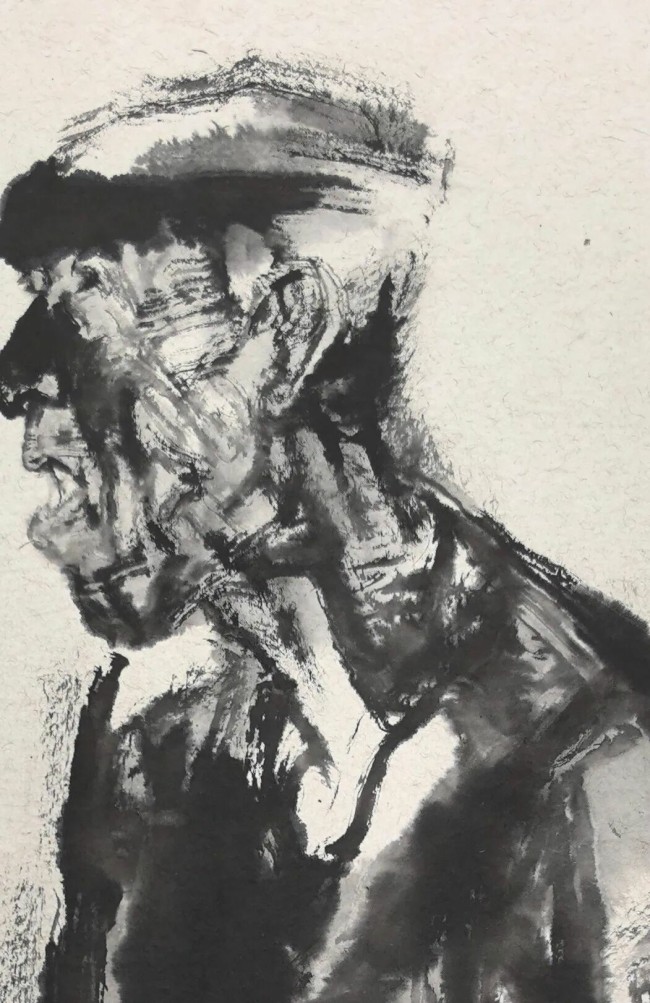

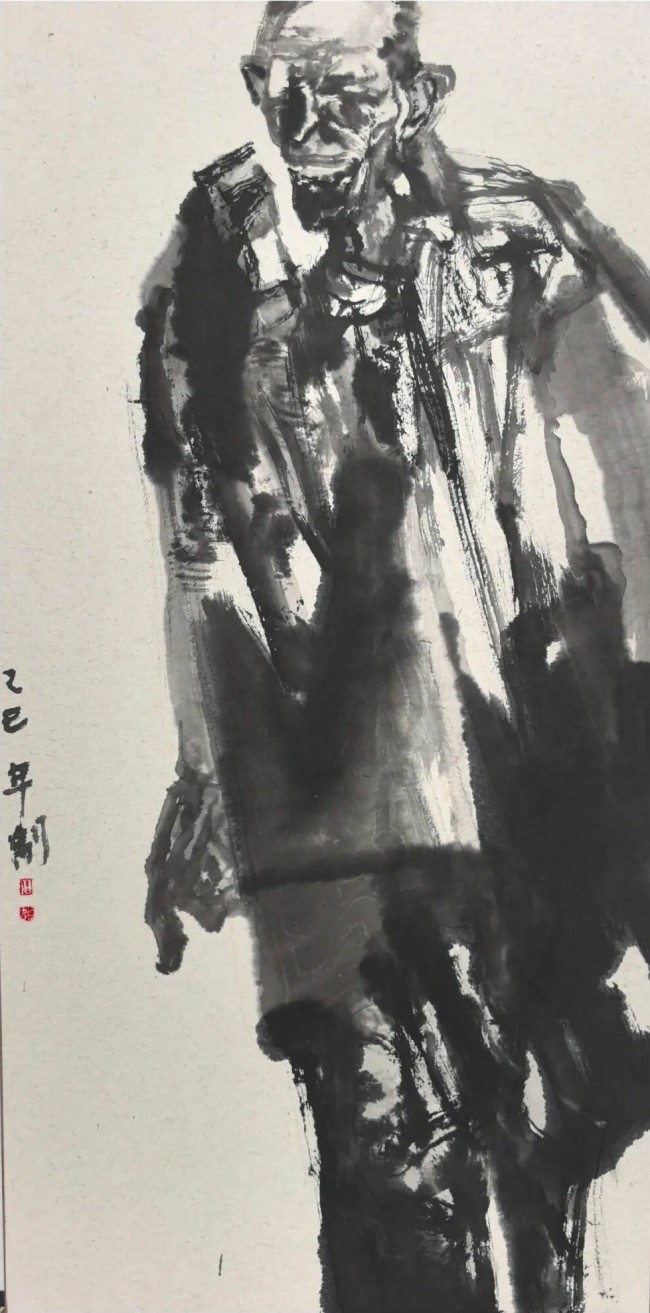

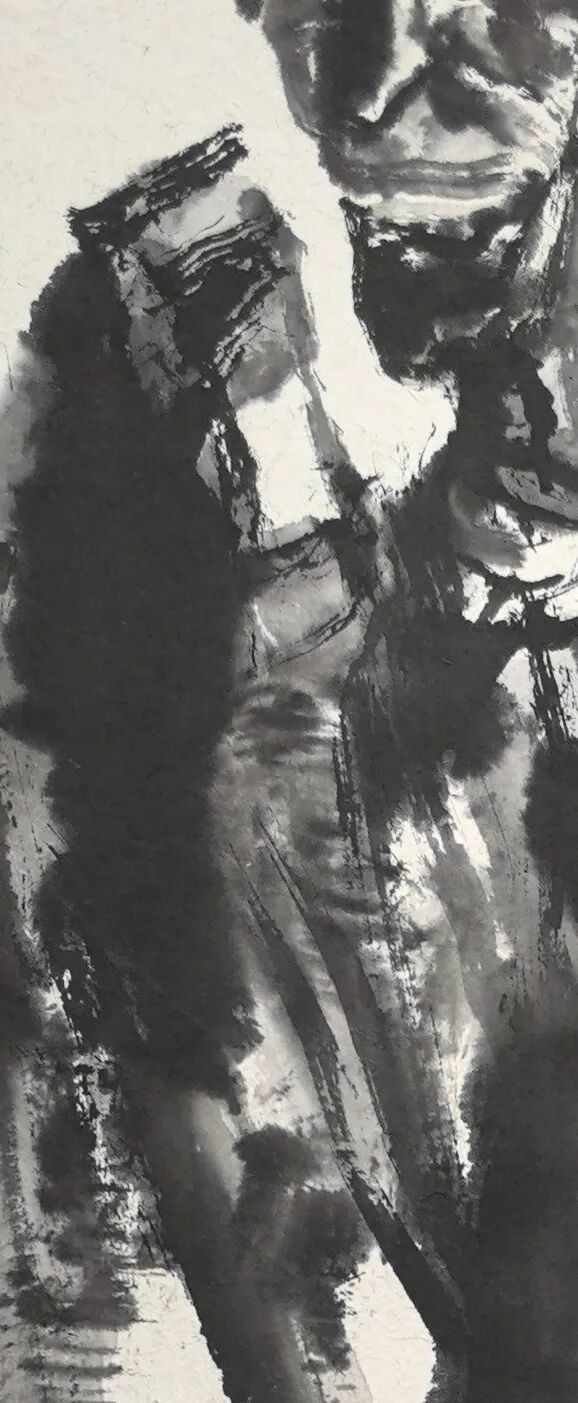

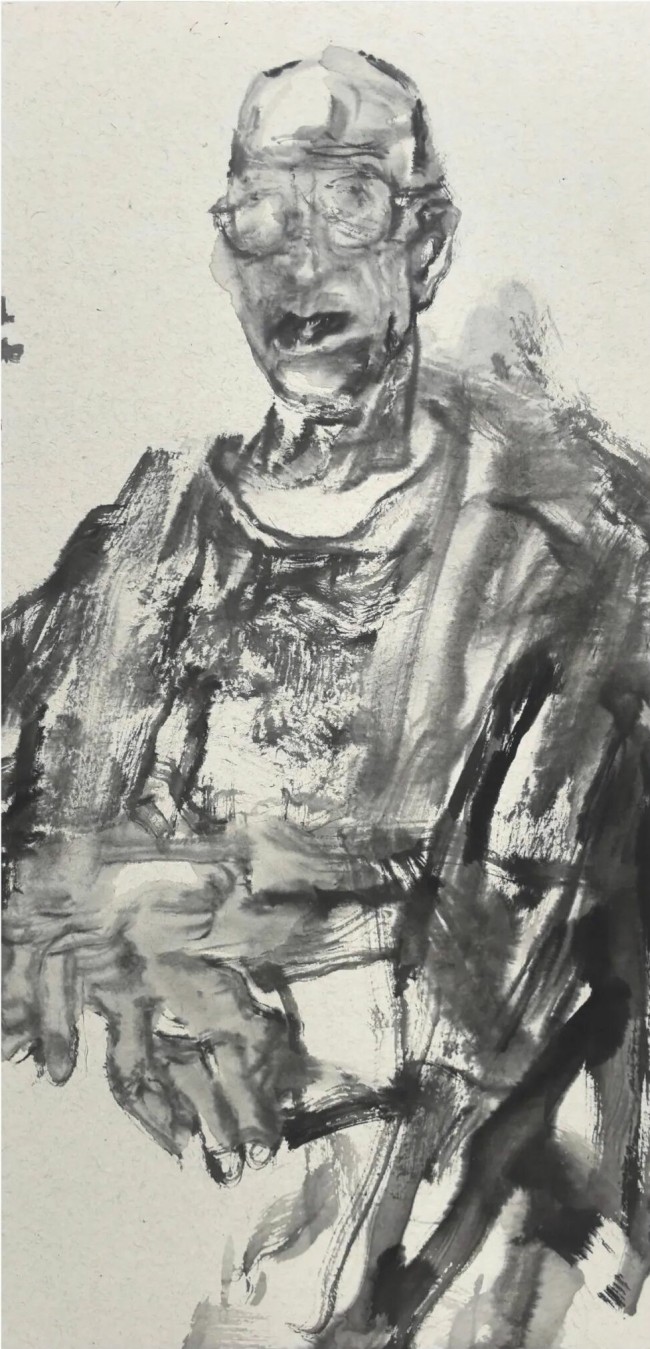

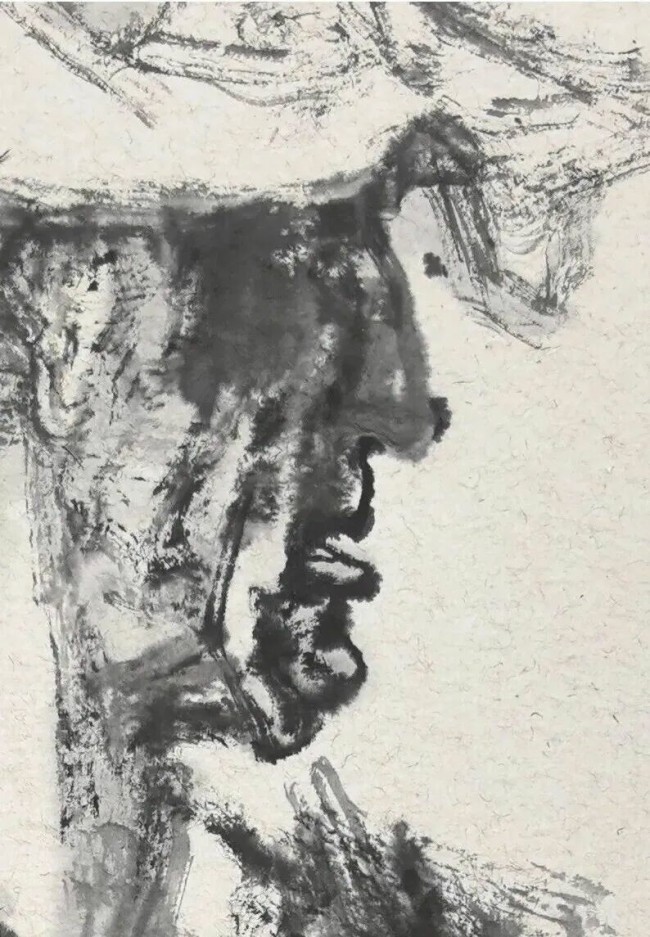

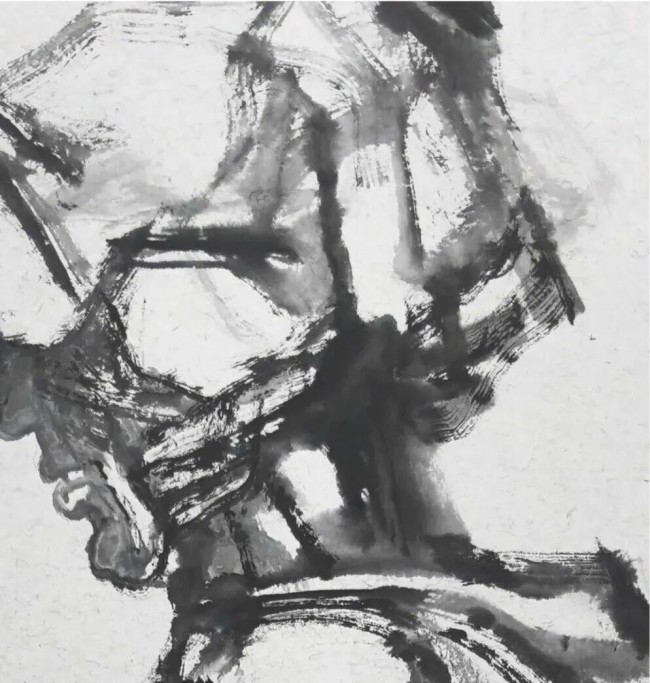

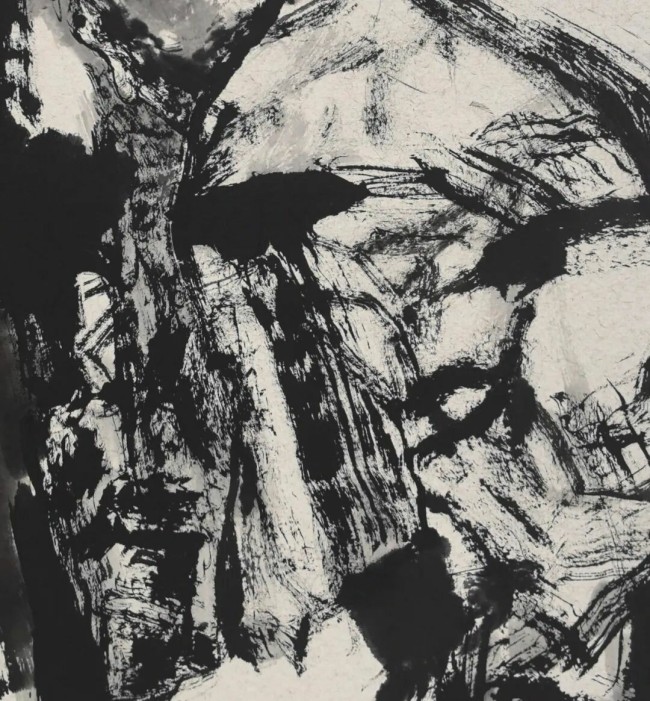

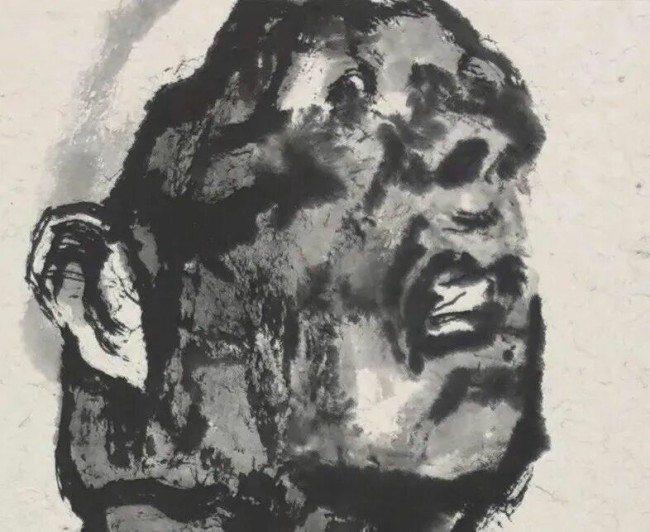

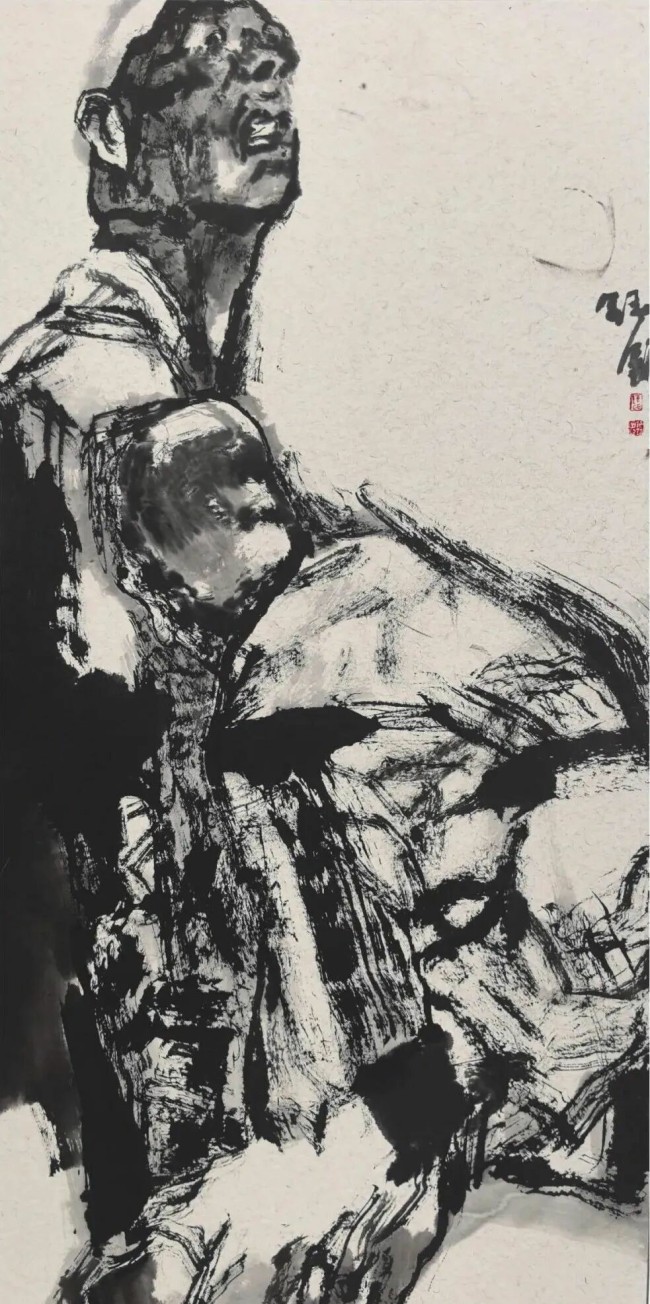

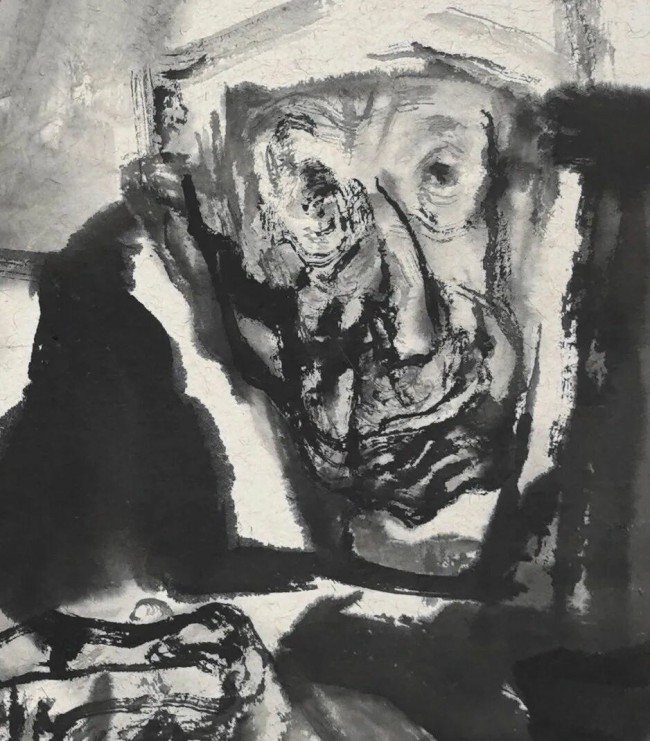

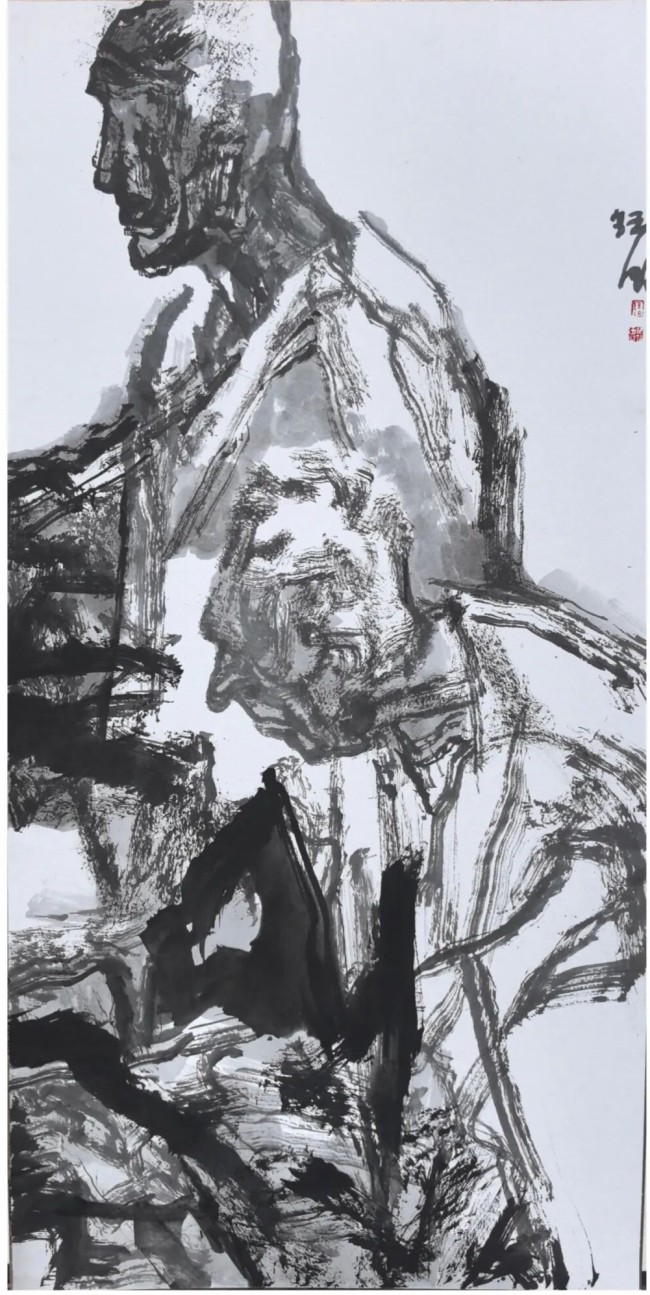

走到4号厅门口,陈钰铭那组《里沟山民》就像有股劲儿似的,把我牢牢拽住了。看着画里那些墨韵交织的山民,想到他为了画,而闭关多年的事。

这是两组六联的水墨人物画,周围的画要么是青绿山水的鲜亮,要么是工笔花鸟的雅致,就这组画全是黑、白、灰三种颜色,反倒在一堆色彩里显得格外扎眼。

其实这些年,陈钰铭画了多大画,这次展览,由于主办方对尺幅特殊要求,所以我们才看到了这样两组十二幅小画,尽管如此,这些画还是代表了他的艺术特点,表现出他对大写意人物画独特见解。为了能在大写意人物画上有所突破,他把自己关在画室里,除了吃饭睡觉,就对着一沓沓写生稿琢磨。他把手机调了静音,推掉了几乎所有的应酬。而这一推,就是许多年。

那些写生稿画的都是这些场景,人物的动作、表情都真实得很,可陈钰铭说,那些只是“看着像”,离“画进心里”还差得远。闭关就是要把这些表面的样子剥掉,画出山民们骨子里的那股“真”——这便是他的“笔墨修行”。

我忽然联想到,当代中国画坛,功利主义的甚嚣尘上。美展之中,充斥着各种“制作”和“狠活儿”,精于形似却疏于神韵,与中国艺术的写意精神,更是八竿子打不着。有识之士深恶痛绝,也无可奈何,因为冰冻三尺,非一日之功。这并非人们审美的问题,而是拜美展的导向和评价标准所赐。

从客观上来说,无论什么年代,优秀的写意画家都是凤毛麟角,这是事实。李苦禅曾经说过,三十年难出一个写意画家,也就这个意思。有的有才华的画家宁愿浪费天赋,去讨好评委,也不愿意在大写意这条前途莫测的道路上苦行。

归根结底,大写意画,尤其是人物大写意,本质是“人艺合一”的长期修行,其难度远超单纯的技术训练,需跨越技术、修养、精神三重门槛,且无捷径可走。

因此,当代画坛,优秀大写意人物画家的稀缺,反而是可以理解的事情。

所以,当我们回头看陈钰铭的作品,就理解了他为什么要闭关。很多之前费解的事,到这一刻豁然开朗了。

首先是“去干扰”,艺术家在日常里,总会被市场评价、技法套路、社交应酬牵着走,就像给创作套上了无形的枷锁。陈钰铭退身俗世、谢绝往来,就是主动拆掉这些枷锁,让自己只面对作品和内心,这种“信息屏蔽”能让感官和情感更敏锐,才能捕捉到山民表情里藏着的细微情绪,以“慢工出细活”对抗“速成变现”,守住了写意创作的初心。

其次是“沉内核”,写生积累的是“素材”,但素材要变成“作品”,得经过内心的沉淀和转化。闭关时他每天盯着一双手、一张脸反复画,就是在做“素材提纯”的工作——把田埂上看到的老乡、窑洞里的烟火,从“具体场景”提炼成“精神符号”,就像把粮食酿成酒,去掉水分只留精华——这是对写意“以形写神”本质的破壁,矫正了评价体系重“形似”轻“神韵”的偏差,让写意重新成为艺术的核心。

最后是“破瓶颈”,艺术家常会陷入“熟练的平庸”,技法越熟越难突破。陈钰铭撕了无数张画纸,试着把感受融进皴法、让焦墨有人的质感,这种在独处中反复试错的过程,就是逼着自己打破固有习惯,找到能承载山民“生命重量”的独特语言——这是对写意技法当代转化的破壁,打破了“中西对立”“传统僵化”的误区,为当代大写意的创新提供了可借鉴的路径。

这就是“破壁先面壁”的深刻道理,先沉下来把内心的东西熬透,才能在创作上实现真正的突破。陈钰铭这组《里沟山民》,正是这套原理的完美印证,是他沉潜多年后,再闭关打磨出的结晶。他闭关琢磨的,跟黄宾虹先生说的“内美静中参”正是一个意思。黄宾虹先生晚年就对着笔墨琢磨山水,陈钰铭就对着写生稿琢磨人。他不再是站在旁边看山民,而是真的懂了他们,把自己的感情也画进去了。

黄宾虹先生晚年闭着眼睛都能画山水,不是因为技巧熟,是他把山水的“真”琢磨透了;陈钰铭闭关多年画山民,也不是为了炫技,是他把山民的“真”装进了心里。李苦禅说“三十年难培养出一个写意画家”,陈钰铭的创作实践,恰恰印证了这句话的深意,写意之难,在于要对抗浮躁、扎根生活、修炼心性;而写意的珍贵,也正在于此。他的“面壁”,是对写意精神的虔诚守望;他的“破壁”,是写意精神的全面升华。

走出美术馆大门,晚风一吹,好像还能闻到身上沾着的墨香。往地铁站走的路上,《里沟山民》里那些老汉的面孔,还在眼前晃来晃去。那不是一组简单的画,是陈钰铭关起门来,用心思、用感情、用时间熬出来的作品,是黄宾虹先生说的“内美”在今天最实在、最动人的样子,更是大写意精神的集中体现。

它让我们看到,在功利化的社会里,依然有人愿意为了艺术沉潜修行;它更证明,大写意从来不是“落伍”的艺术,而是国粹。只要守住根脉、扎根生活、倾注真情,就能打破大写意难成的魔咒,让它在世人眼中熠熠生辉。

(文/潘小菊 来源:中国画观察)

画家简介

陈钰铭,1958年生于洛阳,籍贯河南夏邑孔庄乡客陈楼村,1976年入伍。毕业于天津美术学院绘画系。结业于中国美院中国人物画高研班。一级美术师,曾任总政解放军画报社美术编辑,总政中国人民革命军事博物馆创作员,第六、七、八届中国美协理事,现任中国美协中国画艺委会副主任,中国画学会理事,中国艺术研究院国画院研究员,中国国家画院研究员,上海中国画院院外画家。