温岭老城一隅,藏着一处名为“隈庐”的小院。推门而入,仿佛瞬间滤去了市声。

一树老梅,一株枣树,姿态疏朗;池水幽碧,鱼影蹁跹,一只硕大的乌龟领着成群的小龟在池边石上静享日光。一条圆滚滚的柯基犬慵懒地踱步而来,黑亮的眼睛好奇地打量着来访者。

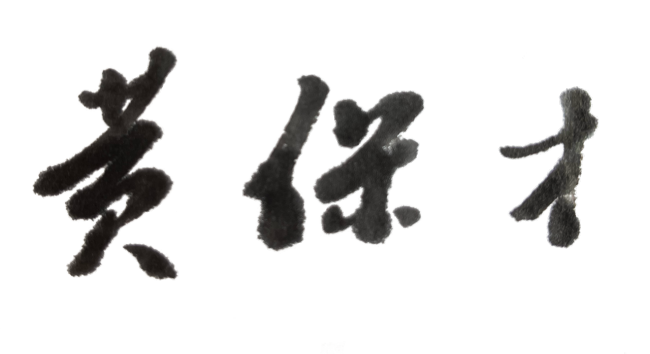

院子的主人莫恩来,就站在这片生机盎然的静谧里。他身形清瘦,气质沉静,与这方天地浑然一体。这里是他创作授艺的所在,更是他精神世界的显影。

然而,这位看似完全“入”乎其内的隐逸艺术家,人生轨迹却充满了“出”乎其外的决绝与勇气。他的世界,远比这一方小院更为深广。

开石

一支铅笔,一张白纸,构筑了莫恩来少时的艺术世界。“上世纪80年代的农村小学,没有正儿八经的美术老师,就是自己喜欢,用铅笔画着玩。”直到绘画作品在乡里获奖,得以到区里参赛,他才第一次见识到真正的画具,“别人都有毛笔、国画和水彩颜料,我就一支铅笔。”回去后,他买了国画颜料,开始自己摸索。绘画的种子,就此悄然深种。

1995年,在丽水读中专时,17岁的莫恩来第一次接触到青田石。“那种温润的质感,刻刀行走其上发出的‘沙沙’声,仿佛有魔力,一下子就把我抓住了。”机缘巧合,他拜入青田籍篆刻家金叶先生门下,自此踏入传统艺术之门。

金叶先生教学严谨,从磨石、写印到运刀,都要求恪守古法。“他常说,篆刻虽是小道,却承载着文字之美、章法之妙。”莫恩来当时读的是房地产专业,每日仅半天课程,课余便泡在老师家中看石、刻章。在先生指导下,他系统研习了秦汉玺印与明清流派。

无数个夜晚,宿舍灯光下,他对照书本,一笔一画临摹古印。青田石粉在指间簌簌洒落,刻刀与石面规律的摩擦声,成为他青春最深刻的记忆。“多年后金老师告诉我,当年的学生中,坚持下来的,大概只有我了。”

然而,现实与理想之间,隔着一道厚壁。中专并非艺术类专业,毕业后,他进入了与梦想相去甚远的房地产行业,一待八年。

白天,他穿梭于工地与图纸之间;夜晚,回到单位宿舍继续奏刀。正是在这段看似与艺术渐行渐远的岁月里,他结识了一群志同道合的友人。他们中有备考美院的学子,也有和他一样在现实与理想间徘徊的同好。

业余时光,他的宿舍总是格外热闹。十多人挤在狭小空间,空气中弥漫着墨汁的香气。有人临摹古画,有人讨论考题,还有人传阅着难得一见的画册。“周峰和王客他们先考上了,就鼓励我们也试试。”在这群友人的影响下,报考美院的希望被重新点燃。

通往理想的道路从不平坦。莫恩来连续三次报考美院,专业成绩虽名列前茅,却均因英语失利。彼时他已近而立之年,同龄人大多成家立业,唯他独行于备考之路。第三次落榜后,退意萌生,幸得友人鼓励:“你的专业功底扎实,就差英语这一关。”

于是他请来老师,从基础词汇开始,白天工作,下班学习,深夜刻印。“现在回想,那段日子反而很充实,因为目标明确。”从春到冬,锲而不舍,直至第四次考试,英语终以72分过线,加之专业课第一的加持,28岁的他,终于接到了那份期盼已久的中国美术学院录取通知书。

回望那段时光,莫恩来有新的理解:“那八年并非浪费,它让我更清楚地知道自己要什么。就像篆刻中的留白,那些看似空白的经历,让我比同龄人更懂得珍惜创作的机会,也更理解艺术与生活的关系。”

此后,美院的求学生活为他敞开了全新视野。他不断汲取艺术养分,在导师指导下系统研习书画篆刻。图书馆中的古籍善本、陈列馆内的名家真迹,都成为他最宝贵的精神食粮。

毕业后,他进入《宋画全集》编辑部,这个在旁人眼中金光闪闪的平台,他仅待了两个月便毅然离开。“那里很好,但太忙了,我没有时间刻章、画画了。”

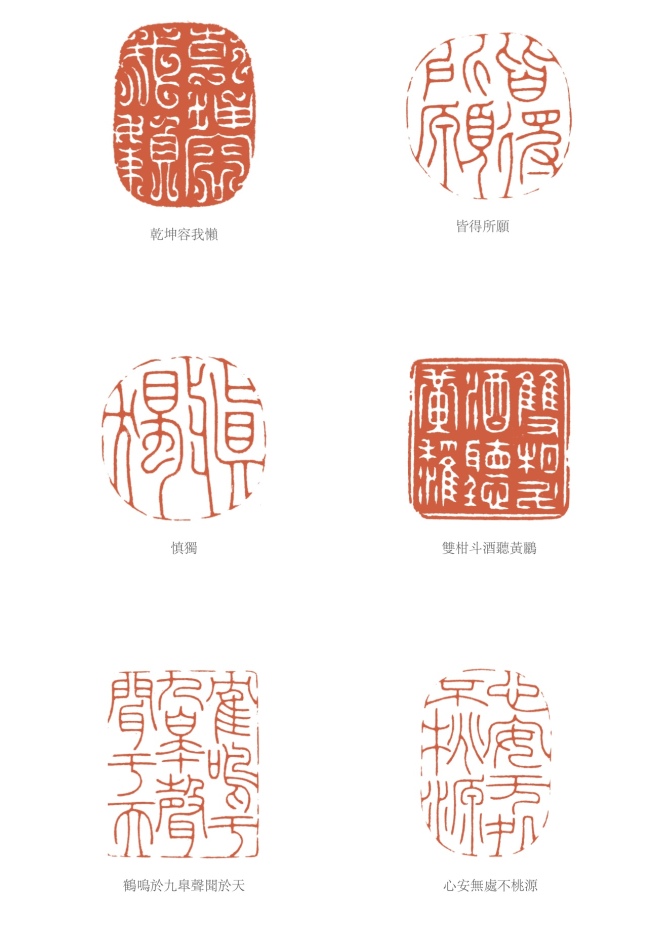

真正标志其艺术成就获得权威认可的,是2012年他考入“天下第一名社”西泠印社。那一年,西泠印社举办“百年西泠·翰墨春秋”大展,面向全国海选社员。莫恩来投递了书法、绘画、篆刻三件作品,从数千名投稿者中脱颖而出,成为十位入围复试者之一。

复试现场,西泠印社设置了诗、书、画、印四项综合考核,考生须选其三现场创作。莫恩来沉着应对,最终凭借扎实的综合素养,成为当年通过考试入社的四位新社员之一,也是当时最年轻的社员之一。

“西泠印社前辈们的艺术水准太高,入社对我而言更多是压力。”他坦言,“它不断提醒我,艺术之路没有尽头,唯有更专注、更努力,才不负这份认可。”

守静

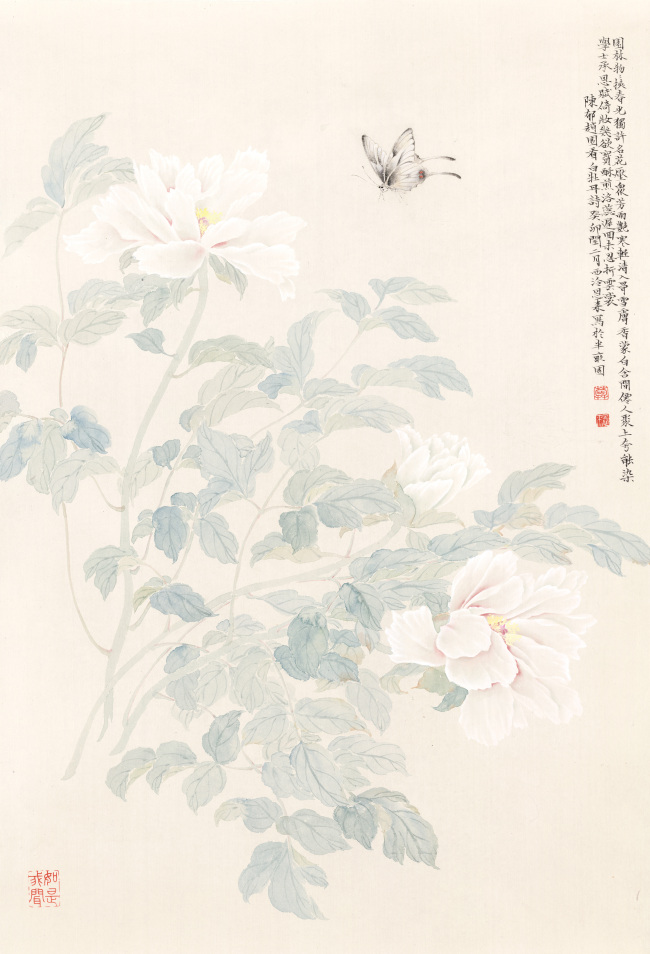

在中国美院,莫恩来选择花鸟画专业,这在外人看来有些“逆潮流”。当时,山水、人物似乎是更主流的选择。

“我比较‘宅’,”他自我剖析道,“花鸟画可以待在家里研究,免了出去看山看水或是接触人的麻烦。”

这并非懒散,而是一种指向内心的探询。在他的认知里,案头文竹的疏影,窗外梅花的姿韵,都是通往艺术真谛的路径。他常常说:“一花一世界,一叶一菩提。花鸟画的妙处,就在于微观中见宏观,有限中追求无限。”

“我们看一株花,可能不仅看它的形态,更会看它的结构、它的线条,思考如何用笔墨去承载它的生命气韵。”他解释道。常人的“看见”在于欣赏,而他的“凝望”在于转化,是一种审美的提炼与艺术的“观照”。

夏秋之际,温岭锦屏公园芙蓉花开。他常携写生本,静坐水畔,一待便是半日。当旁人为花朵的绚烂而惊叹时,他却在观察花瓣的纹理、枝干的转折。

“清晨的芙蓉带着露水,格外清新;正午时分,花朵怒放,展现生命的张力;到傍晚,花瓣微微收拢,又别有一种含蓄之美。”这种对自然物象细致入微的观察,使他的作品充满了生动的气韵。

“无论是花鸟还是篆刻,都讲究一个‘静’字。你必须静下来,才能听到笔墨与纸的对话,感受到刻刀与石的呼吸。”在他的工作室里,时间仿佛流淌得格外缓慢。他会为一片叶子的姿态观察整个下午,为一方印章的布局思索数日。

这种“静”不是停滞,而是一种更深层次的动——是心灵与万物对话的过程。他随手翻开一本写生册,里面密密麻麻地记录着各种花卉在不同季节、不同时辰的姿态变化。“早晨的玉兰和中午的玉兰是不同的,雨中的海棠和晴日的海棠也是不同的。我们要画的不是概念中的花,而是此时此刻的花。”

如今,作为中国美术学院继续教育学院的特聘教师,他将这种“静观”之道传授给学生。教学中,他不仅注重技法锤炼,更强调文化与思想的涵养。“技法只是基础,最终要表达的,是你的学养、你的心境、你对世界的理解。”

于他而言,传统文化的传承,传的是技,承的则是魂。他常告诫学生:“不要急于创作,先学会观察。观一草如何生长,察一花如何绽放,这种自然的规律,其实就是最高的艺术法则。”

他的教学方式亦独具特色。不同于按部就班的技法训练,他注重引导学生建立自身的审美体系。“每个人眼中的世界都很独特,重要的是找到属于自己的观看方式。”这种教学理念,使他的课堂不仅是技艺传授,更是一场场关于美与生命的对话。

刻刀起落间,是金石铿锵;笔墨挥洒时,是丹青流转。在莫恩来看来,篆刻的章法布局,与花鸟画的构图经营,实则同源共流。他常一边指导学生作画,一边讲解篆刻之道。

“篆刻讲究‘计白当黑’,绘画注重‘虚实相生’。”在他的课堂,学生既学运笔勾勒花鸟形态,亦研运刀镌刻文字神韵。“诗书画印,本是一体。古人将四者并称,正因为它们共同构成了中国文人完整的艺术表达。”

造境

莫恩来对艺术的理解,从不囿于方寸画室,而是浸润在生活的每个角落。

步入书房,两排通顶书架沿墙而立,上面整齐地码放着各类书籍。除了常见的画论、诗词,还有不少哲学、历史典籍。书架特辟一区,专门陈列历代碑帖和印谱,其中数册原拓本尤为珍贵,书页已泛黄起毛。

西北角的大画案,是他平日作画、刻印之所,文房用具井然有序。从笔墨纸砚到刻刀、印床、印泥,各安其位。案头一隅堆放着各色印石,青田石为主,间杂寿山、昌化。另有几块老挝石料,色泽特异,尚未奏刀。他俯身案前,各色印石在手中流转,刻刀起落间,朴拙石料被赋予不同的生命形态。

正对画案的茶架上,竖着一方“欢憙坚固”篆刻匾额,此乃吴昌硕先生所写。“‘欢憙坚固’四字,既是艺术追求,亦是人生态度。”他解释道。旁置两盆插花,清雅脱俗,信手采自院中植物,依循中国古画的审美意趣布置而成。

“有学生学了多年日本插花,我建议他去看看中国古画里的插花。我们的传统里,藏着高级且自洽的审美体系。”在他看来,中国传统的插花艺术讲究“意境”而非“形式”,追求的是“虽由人作,宛自天开”的自然韵味。“如宋画中的一瓶一花,其摆放、其姿态,都与整个环境融为一体,构成一个完整、和谐且充满精神性的世界。”

他的收藏架上,各种印材琳琅满目,其善于观察和创造的特性在这里得到充分展现。路途中捡来的南瓜根、收来的老竹根,这些在常人眼中的“废弃物”,在他这里都成了珍贵的创作载体。最特别的要数那套“套娃印章”,大印套小印,层层相扣,尽显匠心独运。

这间书房,连同整个“隈庐”小院,都是莫恩来美学理念的实践。院中的花草布局,看似自然天成,实则经过了精心的经营,于不经意间透露出画理。院东南角的一池碧水,倒映着天光云影。池上横跨着旧石板搭成的小桥,石面温润,水流潺潺。几尾锦鲤在睡莲叶间悠然游弋,与池边的菖蒲、鸢尾相映成趣。

院中生活随季节更迭,呈现出不同的田园意趣。葡萄成熟时,莫恩来扶着梯子,带孩子们踮脚剪下饱满的果实;每当红绿相间的枣子压弯枝头,他便取来竹竿轻摇,孩子们在树下捡得不亦乐乎。最有趣的是春天,新生的幼龟破壳而出,在院子里蹒跚爬行,“子孙成群”的景象令人莞尔。

这些充满生机的片段,既是对自然秩序的遵循,也成了他艺术创作中最鲜活的生活印记。生活于此,他的创作状态与生活状态几乎合一。大多数时间,他居于温岭,有课时去杭州。这种“宅”,并非封闭或逃避,而是一种主动选择的沉潜。

他的养分,来自古籍,来自金石,来自院中的一草一木,也来自与妻子的艺术交流,以及一双年幼儿女带来的烟火温情。这让他“出世”的创作,有了“入世”的坚实根基。孩子们在院子里嬉戏玩耍的身影,妻子在书房里提笔挥墨的专注,都成为他艺术生活中最温暖的底色。

回响

尽管深居简出,莫恩来的思考却并未与时代脱节。对于传统文化在当代的处境与发展,他有清晰的洞察。

在他看来,传统文化的生命力正体现在与当代语境的对话中。“很多人觉得传统很远,是因为把它当成了过去的东西。但其实它应该是活的。重要的是用当代人能理解的方式,释放传统中固有的精神能量。”

他相信,传统中那份对心性的安顿、对自然的敬畏,恰恰是疗愈现代性焦虑的良药。他以自己为例说明:“我刻印章、画花鸟,用的虽然是传统形式,但表达的是现代人的情感和思考。传统不是复古,而是用古老的语言讲述当代的故事。”

他的创作实践印证了这一理念。在研究生毕业创作中,他别出心裁地以温岭小海鲜为主题,却赋予了传统题材全新的表达。“我画螃蟹、带鱼这些海产,还特意把装海鲜的塑料袋也画了进去。”他解释道,“用传统的没骨技法来表现现代生活元素,这正是传统与当代对话的一种方式。”

这种创作思路深植于他对台州地域文化的理解。“台州艺术向来有着‘硬气’的特质,这在历代台州籍艺术家身上都能看到。面朝大海的生活环境,造就了这种既扎根传统又勇于突破的精神。”

谈及引发热议的《黑神话:悟空》,他的见解独到。“这个游戏很有意思,它把山西壁画、唐宋建筑这些传统元素,用现代技术呈现得如此生动。这证明传统文化完全可以借助新的媒介实现创造性转化。”在他看来,这种创新性的转化,与他在“隈庐”中探索的艺术道路不谋而合——皆是以当代语言讲述永恒故事。

面对AI技术的冲击,他显得从容而睿智:“AI能模仿技法,却模仿不了创作过程中人的情感投射。篆刻每一刀的力量,绘画每一笔的呼吸,都是这个时代特有的烙印。”这番话道出他坚持手工创作的价值所在——在机械复制的时代,保留那份独一无二的“人的温度”。

对于传统艺术的未来,他既保持清醒,又充满信心。“越来越多的年轻人开始重新发现传统之美,选择考古、古建筑修复、文字学这些看似冷门的专业,这些选择背后,是对传统文化价值的重新发现。就像《黑神话:悟空》的成功,说明年轻人完全能够理解和欣赏传统文化的精髓。”

谈及篆刻与花鸟画的未来走向,他认为:“艺术的形式会变,但核心不会变。就像篆刻,虽然现在用电脑也可以设计,但刀与石碰撞的质感,创作过程中的冥想状态,这些本质的东西永远不会过时。”他相信,在这个图像泛滥的时代,手工创作的独特价值反而会更加凸显。“当什么都可以批量生产时,独一无二的手工创作就显得尤为珍贵。”

面对“出世”与“入世”这个古老命题,他用自己选择的生活方式作答。

“所谓的‘出世'和‘入世’,未必是物理空间的划分。”他说,“选择在一个喧哗的时代,为自己保留一片宁静的天地。在这里,我可以更专注地思考,更纯粹地创作,更本真地生活,这本身就是一种最有力量的‘入世’。”

印墨承新

走进温岭老城区一个叫隈庐的小院,曲水流觞,草木葱茏,仿佛心便沉静下来。“隈”是山或水弯曲的地方,莫恩来称之为“角落”。这是他修艺和一家栖身之所,有大隐隐于市的意味。

莫恩来很“宅”。与他对话,你会感受到他安适恬淡的心境。这,或许是一个真正的艺术家,在这个浮躁的时代,沉潜往复、从容深耕、水到渠成、频得正果的内在动因。

在当代传统艺术面临“传承何以继”“创新何以立”的时代叩问时,温岭籍艺术家莫恩来以书画印三位一体的艺术实践,给出了生动应答。作为西泠印社社员、中国书协与美协会员,他的成长轨迹暗合着传统艺术在当代的生存逻辑,艺术成就彰显着文化自信的鲜活力量,其风格与观点更为迷茫中的创作者点亮了前行之光。

莫恩来的成长历程,是当代艺术家“深耕传统、厚积薄发”的典范。17岁与篆刻结下不解之缘,师从金叶先生摹刻汉印、力追陈巨来圆朱文风格,两年间苦心孤诣,孜孜以求,奠定了传统技法的深厚功力。这份“少年沉潜”在快餐化的当下尤为可贵——当许多人急于求成、标榜创新时,他却在《说文解字》与汉印遗风中打磨心性,这种对基本功的执着,是当代艺术教育最需倡导的精神。考入中国美术学院后,他并未止步于单一技艺,而是系统研习宋人工笔、元人墨花、明清没骨等花鸟技法,兼修书画印,将学院派的理法梳理与民间传承的实践经验熔于一炉。2012年从两千余名竞争者中脱颖而出成为西泠印社年轻社员,这份成就绝非偶然,而是他二十余年“刀耕不辍、笔耕不怠”的必然结果。他明白,在追求艺术的道路上,唯有以“十年磨一剑”的定力扎根传统,方能在时代浪潮中站稳脚跟。

莫恩来的艺术成就,核心在于实现了书画印艺术的深度融合与当代转化。篆刻领域,他是当代工稳印风的代表人物,作品布局疏密停匀,线条挺健如松,珠圆玉润间透着清隽典雅的出尘之气,《温故而知新》《不忘初心方得始终》等印作,既严守汉印规矩,又暗含书法笔意,将金石之韵与文人情怀完美统一,获“百年西泠”三项兼能奖等重要荣誉,其印章被孔氏南宗家庙等文化圣地收藏,成为传统篆刻艺术当代价值的鲜活注脚。绘画领域,他以“以印入画”的创新实践突破藩篱,将圆朱文印风的宁静典雅渗透于没骨花鸟创作,《牡丹系列》等作品以“色中见骨”的技法,实现了没骨与小写意的融合,既保留恽南田的典雅隽爽,又融入陈淳、华新罗的灵动活脱,在全国美展等重要平台崭露头角。更可贵的是,他打破了书画印的艺术壁垒,实现“以书入印、以印入画、书画互映”的良性循环,这种全能型成就,在当代艺术分科日益精细的背景下,尤为难得,为传统艺术的整体性传承提供了成功范例。

莫恩来的艺术风格,彰显着“古意新韵”的时代审美。篆刻上,他坚守“正格”根基,摹文运刀锱铢不爽,却非墨守成规,而是在线条转折处暗藏生机,于方正印面中营造灵动气韵。绘画上,他追求“淡雅而非甜俗、古意而非旧气”的格调,弱化墨线束缚,以“撞粉”“撞水”技法实现色墨交融,既保持了宋画的沉穆浑厚,又融入当代审美对简约意境的追求。这种风格的形成,源于他对传统的深刻体悟——不满足于技法模仿,而是追溯“师古人之心”;更源于对生活的敏锐感知,将四季草木荣枯的自然之理转化为笔墨语言。在当下艺术界要么盲目复古、要么过度西化的两极分化中,莫恩来的风格如一股清流,证明传统艺术可以既有“古味”又有“今韵”,既守“根脉”又开“新境”。

莫恩来的艺术观点,直击当代传统艺术创作的核心症结,具有时代启迪性。他强调“写生并非简单描摹物象,而是捕捉自然的生机与气韵”,纠正了当下许多创作者重形式轻内涵的浮躁之风,重申了“师法造化”的传统理念在当代的有效性。他提出“没骨画的‘无骨’恰是‘骨在色中’的哲学表达”,将技法层面的探索上升到美学思辨,揭示了传统艺术“虚实相生”的核心智慧。而“探索书画印三者结合的艺术性”的创作追求,更是回应了时代对传统艺术整体性传承的呼唤——在分科细化的当代,他清醒地认识到“诗书画印”全面修养的重要性,主张以书法滋养篆刻刀法,以篆刻金石气强化绘画骨力,这种“通才”理念,为当代艺术家突破创作瓶颈提供了关键思路。尤为可贵的是,他倡导“在敬畏传统中寻找个性语言”,既反对脱离传统的空泛创新,也批判墨守成规的僵化传承,这种“守正创新”的辩证思维,不失为当代文化自信在艺术领域的具体体现。他的艺术实践启示我们,传统不是负担而是根基,创新不是颠覆而是延续,唯有以敬畏之心深耕传统,以开放之态拥抱时代,才能让古老的艺术在当代焕发生机。在文化强国建设的时代背景下,这样的艺术探索证明了传统艺术无需迎合潮流,自身便蕴含着穿越时空的审美力量;艺术家无需刻意求新,扎根传统、观照内心、体悟自然,便是最好的创新之道。

莫恩来的印墨人生,可谓是对“传承中华优秀传统文化,推动其创造性转化、创新性发展”的生动诠释,也为更多当代艺术家指明了方向:在传统与时代的交汇点上,坚守初心、沉潜精进,方能成就无愧于时代的艺术篇章。

(记者/颜静,来源:台州日报)

艺术家简介

莫恩来,1978年出生,台州温岭人,毕业于中国美术学院中国画系花鸟画专业,获硕士学位。现为中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、西泠印社社员,并受聘为中国美术学院继续教育学院特聘教师。早年求学丽水时与青田石结缘,自此沉醉篆刻,深耕书画篆刻三十载。其篆刻作品屡次入选全国大展,曾于“西泠印社诗书画印大展”中斩获多项兼能奖。编绘的《篆书千字文五种》《吴镇墨竹谱》等技法丛书,已成为众多艺术学子的启蒙读本。