中华网山东报道 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这段可歌可泣的历史,承载着中华民族不屈的抗争精神。为更好传承红色基因,礼赞英雄精神,文化视界网&中华网山东共同推出“致敬!老兵——抗战印记”网络主题宣传活动。书画艺术历来是传承文化与价值观的重要媒介,本次活动以书画艺术为载体,深挖红色经典作品背后的动人往事,激励今人铭记历史、珍视和平。让英雄的事迹永不褪色,让历史的回响永续传承。

——编者按

李苦禅纪念馆“铭刻五三·孙之俊抗战漫画展”

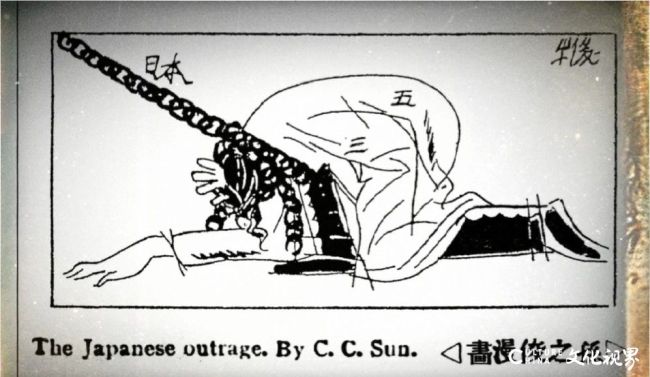

李苦禅纪念馆的西厢房里,立着个老木展柜,漆皮掉了几块,露出底下的木纹,像老济南人家用了半辈子的衣柜。玻璃擦得亮,里头衬着素白布,《五三》漫画就躺在中间,纸是粗麻纸,黄得像晒透的玉米皮,边角卷着,似被人反复摸过。墨线没褪,一道一道,跟生了锈的铁丝似的——铁链缠在模糊的人影上,环扣处墨重,像勒进肉里的印;日军的靴尖对着底下,线条硬邦邦的,透着狠劲;最下头那只手,指节画得鼓,竟像还在使劲,没散掉当年的僵气。

漫画《五三》

展览现场

这画是民国十七年的物件,画它的孙之俊,那时才二十一岁,还是个揣着墨锭逛芙蓉街的学生。五月初三那天,天阴沉沉的,芙蓉街的笔墨铺敞着门,掌柜的在柜台后研墨,墨香混着街上的油饼味飘过来。孙之俊刚挑了锭松烟墨,指尖还沾着墨粉,就听见商埠区“轰隆”一声——不是过年的炮仗,是炮弹。他往街上跑,纬二路的石牌坊塌了半边,木头烧得噼啪响,浓烟裹着焦糊味,还掺了点腥气,是趵突泉边的石板路,渗了血。

1928年5月3日上午日军在济南武装挑衅北伐军

有个挑泉水的汉子,蓝布褂子肩上磨出了毛边,挑水的枣木扁担油亮油亮。日军的斧头劈过来时,他喊了句“俺济南的泉,不养豺狼”,声音刚落,血就溅在孙之俊刚买的宣纸上。那血晕开,不是花的模样,是一摊没说尽的话。还有个老妇,怀里抱着娃,娃的腿断了,哭声像被捂住的猫。日军的皮靴踩过娃的手,“咔”一声,脆得人心尖疼,半条街的人都听见了。孙之俊站在那儿,脚像钉在地上——后来他跟人提这事,没说有多痛,只说“那景象,跟刻在骨头里似的,擦不掉”。

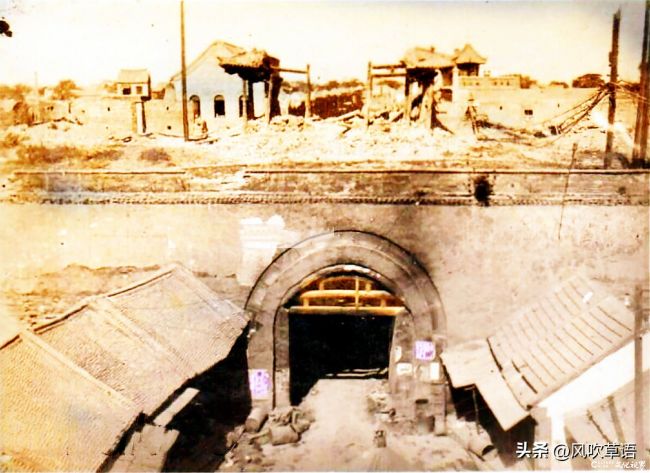

被日军炮轰过的泺源门

他躲进经四路的废弃杂货铺,铺子里堆着旧瓷碗、破布衫,落了层灰。风从门缝钻进来,吹得墙皮往下掉。他找了块干净的木箱板当桌子,把捡来的糙纸铺上去,又摸出半块墨锭,用搪瓷缸子盛了井水研。墨磨了许久,缸底的水黑沉沉的,搅不动,像积了年的冤屈。画铁链时,他手腕抖,墨线歪歪扭扭,倒比直的更真,仿佛那铁环正往肉里钻。画那汉子时,笔突然顿了,停了片刻再落,墨色重得能透纸,汉子的眼睛处,他蘸了点茶水晕开,竟像含着泪。末了题“五三”两个字,墨蘸得太满,顺着纸缝往下滴,在木箱板上积了一小滩,黑得发亮,跟那天溅在宣纸上的血一个模样。

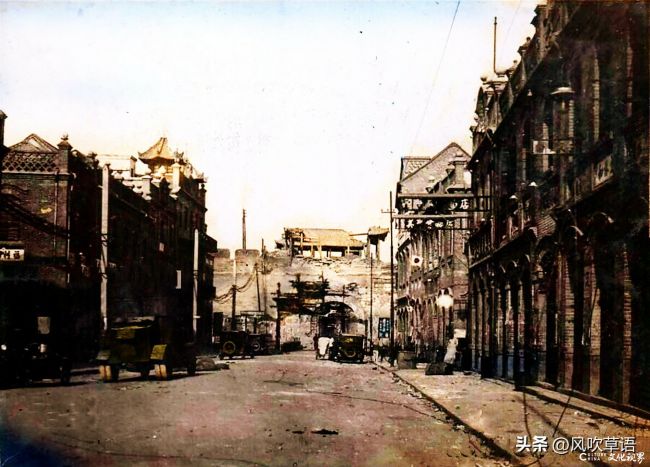

普利门街

夜里的济南,黑得像浸了墨。孙之俊揣着画稿,摸黑往李苦禅家去,路上踩着碎砖,脚底板硌得疼。两人在油灯下用油印机赶印,油灯是铁皮的,灯芯结了灯花,李苦禅用针挑了挑,光就亮了些。油墨味呛得人咳嗽,汗珠子落在机子上,晕开一小片黑。印好的画,孙之俊裹在棉袄里,趁日军岗哨换班的空当往墙上贴——普利门的砖墙糙,画贴上去不容易掉;老火车站的柱子上,他还往缝里塞了两张。那些画像带刺的叶子,贴在济南城的伤口上。

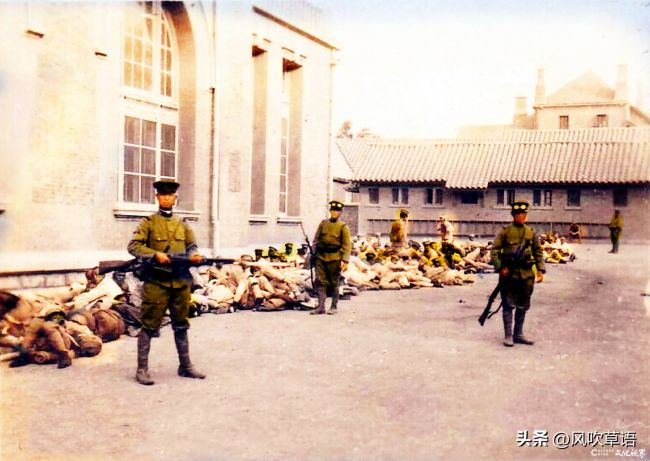

日军看押俘虏

有个拉黄包车的老汉,看见墙上的铁链,突然蹲下来,手拍着墙根哭,“俺儿子,就是这么被他们锁走的”,哭声闷在喉咙里,像堵了棉花。还有个穿学生装的姑娘,把画揭下来折进书里,指尖捏得发白,眼里亮着点光,不是怕,是别的东西。那天夜里,孙之俊和八个同人聚在大明湖畔的小茶馆,茶馆里的茶是粗茶,水也没烧开,喝着发涩。桌上摆着刚印的画,像摆着些带血的骨头。他们说要办“五三漫画社”,没说啥豪言壮语,只闷声说“往后这笔,就是枪”。后来日军搜“反日的画匠”,孙之俊把《五三》的底稿缝在棉袄夹层里,从济南跑到潍县,又躲到临沂。在潍县的难民营里,孩子们围着他要画,他就捡了块烧黑的木炭,在断墙上画——还是那铁链,那小手,那“五三”两个字。有个缺了门牙的孩子,穿着打补丁的棉袄,手冻得通红,指着墙上的泉水葫芦问:“俺啥时候能再喝趵突泉的水?”孙之俊没说话,只把木炭握得更紧。

李苦禅那边,把《五三》的复刻版夹在山水画里往根据地送。画里的松树底下,藏着“全民抗战”的小字,墨淡,不细看找不着。日军查岗时,翻了翻画,只当是文人的闲墨,扔在一边——他们哪里懂,这纸山水里,裹着济南人的骨血。如今展柜前总围着人。有扎马尾的姑娘,指着动态复原的铁链问:“这真能勒出血?”声音软乎乎的。有白发的老人,盯着那只小手抹眼泪,“俺爹当年,就靠挑泉水卖钱养活一家子”。风从大明湖那边吹过来,带着荷香,拂过展柜的玻璃,纸角轻轻动,像有人在叹气,又像在说,记着,都记着。

展览现场

墨会淡,纸会烂,可有些东西磨不掉。孙之俊早走了,《五三》还在,像块老碑,立在济南的记忆里。人来看它,不单是看幅画,是看那年五月初三的血,看那代人的硬气——忘了,这画就成了死物;记着,它便还活着,像老济南的泉水,一直淌着,不枯。

来源/中华网山东 作者/王浩然

图片/源自网络

转载请后台获取授权