中华网山东报道 今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这段可歌可泣的历史,承载着中华民族不屈的抗争精神。为更好传承红色基因,礼赞英雄精神,文化视界网&中华网山东共同推出“致敬!老兵——抗战印记”网络主题宣传活动。书画艺术历来是传承文化与价值观的重要媒介,本次活动以书画艺术为载体,深挖红色经典作品背后的动人往事,激励今人铭记历史、珍视和平。让英雄的事迹永不褪色,让历史的回响永续传承。

——编者按

莱芜老巷的青石板被秋霜浸得发凉,民警敲开那扇褪色木门时,从没想过这扇门后藏着的是跨越八十年的离奇与悲怆。“有人举报您私藏枪支。”话音落地,屋内只余座钟的滴答声,白发老人滕西远没辩解,只是颤巍巍地捧出一只红漆木盒——盒角磨出包浆,锁扣缠着褪色红绳,滕西远打开木盒,冷光入眼:两把驳壳枪静静卧在红绸里,枪托上有一道深痕,像是咬着未说出口的痛,木盒底压着的持枪证,字迹被指腹磨得发毛:“此枪为荣誉见证,需妥善保管。”

老人抬眼,浑浊的瞳孔骤然锐利,像枪膛对准了时光:“藏?我是替几百个兄弟守着他们没来得及看的人间。”

1938年的莱芜,是滕西远一生的分水岭。那年他13岁,日军的马蹄踏碎了村口的老槐树,“三光政策”烧得村庄只剩焦土。他抱着饿死的五弟坐在坟头,弟弟手里还攥着半块发霉的饼子——那是他乞讨三天换来的,却没来得及喂进弟弟嘴里。父母早亡,叔侄倒在日军刺刀下,五兄弟的家,只剩他和参军的兄长。“我要杀鬼子”的念头像野草一般从坟头钻出来,疯长在饥饿与仇恨里。

部队嫌他瘦小,他就跪在营门外三天三夜,额头磕出青肿:“我能装乞丐,能钻狗洞,能把鬼子的消息摸清楚!”最终,他成了锄奸队的“活地图”,背着破麻袋穿梭在敌占区,麻袋里装的不再是讨来的粮食,而是用烟盒纸画的岗哨分布图。滕西远第一次直面日军是在村头的磨盘旁,他撞见一名鬼子调戏妇女,15岁的少年攥紧了藏在袖管的镰刀,猛地扑上去,镰刀砍在鬼子的钢盔上,火星溅进他眼里,他却死死咬住鬼子的胳膊,直到战友赶来。那夜,他攥着带血的镰刀,在磨盘上磨了一夜,磨的不是刀刃,是心头的恨,也是怕。

杨家横战斗,让第一把枪落进了他手里,也让他第一次尝到“活下来”的痛。1940年夏,日军占据高地,我军弹尽粮绝,阵地眼看要失守。滕西远盯着日军阵前的红旗,那面旗被风扯得作响,像在可怜满地的战士遗体。他猫着腰绕到侧翼,枪管抵着发烫的石头,瞄准旗手扣动扳机——红旗倒了,他的位置也暴露了。七八个日军扑过来,刺刀刺穿他的腋窝,血顺着胳膊流进枪套,他却反手夺过一把刺刀,迎着刀锋往前冲。那场肉搏,他杀了六个鬼子,自己被砍了七刀,战友把他从尸堆里拖出来时,他怀里还抱着一把断了的刺刀,嘴里念叨:“咋就我活下来了?”支队司令员廖荣标来看他,把一把驳壳枪塞进他手里:“‘滕黑子’,这枪,配英雄。”他摸着枪身,却只觉得沉,那不是荣耀,而是几百个倒下的兄弟托给他的重量。这把枪的枪托,是后来在南麻战役里磕裂的。

1947年,他带着一名战士巡查,撞见200多名国民党兵摸向营地,而他们只有两颗手榴弹、一把枪。“不能让他们靠近”,他突然想起说书人讲的空城计,对着黑暗大喊:“你们被包围了!缴枪不杀!”喊声响彻在山谷里,竟真的唬住了敌人。在双方僵持的半个小时里,他的手心全是汗,他用枪膛抵着胸口,心想要是今天死在这,也算对得起兄弟了。等主力部队赶来时,他才发现自己后背的汗已冻成冰。粟裕将军听说这事,把自己的随身手枪奖给了他:“孤胆英雄,名不虚传。”可他握着第二把枪,却躲在战壕里哭了,他怕的不是死,是怕自己撑不住,辜负了身后的人。

这两把枪,跟着他跨过鸭绿江,也跟着他见过最刺骨的冷。1950年,他本要复员,听见“抗美援朝,保家卫国”六个字,二话不说扛起枪就走。朝鲜的雪能冻掉手指,美军的坦克碾过雪地,履带印里埋着战友的遗体。一次行军,坦克横在必经之路上,他拎着炸药包爬过去,炸药包的引线烧到指尖时,他摸了摸怀里的两把枪,要是这一去不回,枪就留给活着的人吧。引信拉响的瞬间,气浪把他掀出去几米远,醒来时,他的第一反应就是摸枪,枪还在,可身边的通讯员小周已经冻成了冰雕,手里还攥着给他留的半块压缩饼干。

五处伤疤嵌在身上,弹片在肋骨里留了一辈子。1953年,他带着两把枪回到莱芜。没人知道这个挑着水桶、帮邻居修房的“老滕”是立过三次一等功的英雄。他把枪锁进木盒,把勋章压在箱底,不是想藏,是不敢看,因为每看一次,就会想起那些没回来的兄弟:那个给他留饼子的小周,那个替他挡子弹的班长,那个喊着“滕黑子,活着回来”的战友。他总说,活下来的人是欠了债的,要替死了的人活,替他们看山河。

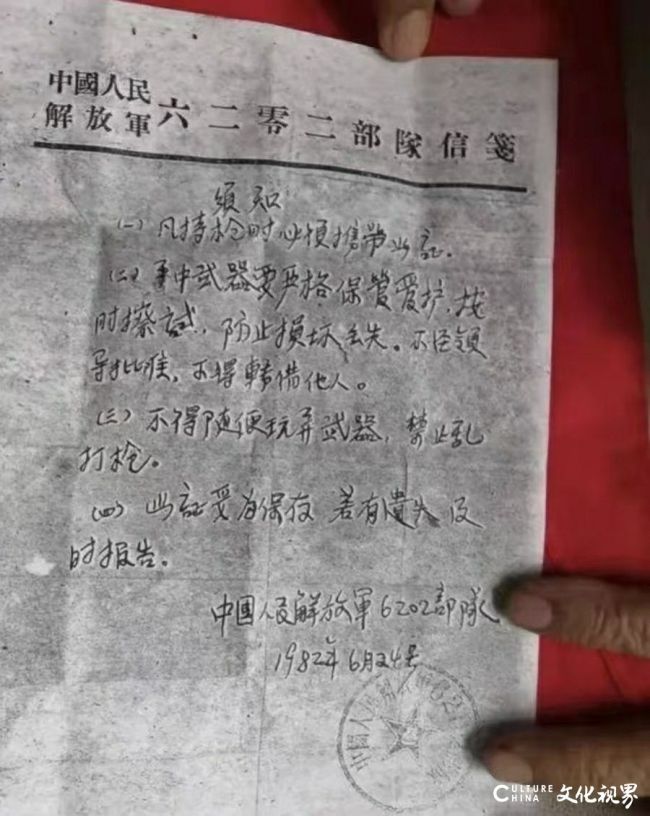

1982年,国家管控枪支,部队领导特意为他开了持枪证,怕他的枪被收走。可他握着证却整夜睡不着。有邻居问他盒子里装的啥宝贝,他只说“是老物件”。他怕别人问,怕自己说漏了那些名字,怕眼泪忍不住。直到民警上门,他才第一次在陌生人面前打开木盒。红绸布落下来,枪身的冷光映着他的白发,像映着八十年的烽火。

离休后,他成了红色宣讲员,拄着拐杖去学校或社区,讲杨家横的刺刀,讲朝鲜的雪,讲那两把枪的故事。讲到小周冻成冰雕的那一刻,他总会顿住,喉咙里像堵着什么,半天说不出话。孩子们问他:“爷爷,您怕吗?”他摸着枪托的裂痕,声音沙哑:“怕过,怕山河碎,怕百姓苦,可更怕你们忘了,这好日子是咋来的。”

如今百岁的他,每天清晨都会擦枪。棉布擦过枪膛,动作慢却稳,像是在抚摸战友的脸。他总对着枪念叨:“老伙计,又一年了,山河安了,你们放心吧。”念叨完,他就坐在阳台的藤椅上,看着窗外的五星红旗,一看就是一下午。那两把枪,枪膛里早已没了子弹,却装着他一辈子的痛与坚信——痛的是没能护住所有兄弟,坚信的是,他们的血没白流。

民警离开时,阳光穿过窗棂落在木盒上,红绸布泛着暖光。滕西远轻轻合上盒盖,锁扣“咔嗒”一声,像是封上了一段岁月,也封上了说不出的山河痛。这痛,堵在喉咙里,藏在枪托的裂痕里,融在他看五星红旗的目光里,那是一个老兵的担当,是对逝去战友的亏欠,也是对这片土地最赤诚的告白。

他没说过什么豪言壮语,只在擦枪时反复念叨:“守着枪,就是守着他们,守着咱的国。”这世间最离奇的,从不是两把枪的传奇,而是一个少年从焦土中站起,用一生的坚守,把“保家卫国”四个字刻进了骨头里;最让人堵心的痛,也从不是战场的伤痕,而是活着的人,替死去的人,把思念与信念守了一辈子……

来源/中华网山东 作者/寿鹏瑶

图片/源自网络

转载请后台获取授权