中华网山东报道 今日上午,中国美协中国画艺委会副主任、第六、七、八届理事,中国画学会理事,中国艺术研究院国画院研究员,中国国家画院研究员陈钰铭走进文化视界,接受文化视界网&中华网山东频道的专访。

小雪后的第二天,泉城济南寒意渐浓,但文化视界里却暖意融融。跟随陈钰铭先生走进文化视界的,还有昨日在济南开幕的“水墨家园——我们的水墨·中国当代写意画九人展”八位参展艺术家及亲友。这是文化视界首次迎来如此多的嘉宾,屋内其乐融融,文化视界网&中华网山东频道总编辑梁洪文为各位远道而来的艺术家们沏上一杯杯热气腾腾的香茗。茶香袅袅升腾,瞬间弥漫在整个空间,仿佛为这场艺术之聚更添几分雅致。

陈钰铭先生作为当代中国画坛举足轻重的水墨人物画大家,走进文化视界访谈现场,以其数十年艺术生涯的沉淀为脉络,从创作理念到时代担当,从笔墨创新到人才培养,在镜头前为大家铺开了一幅兼具历史厚度与人文温度的艺术长卷,其分享让在场者深切感受到中国水墨人物画的磅礴生命力。

腰鼓

2020年

283.5cm×468.6cm

纸本水墨

陈钰铭的作品题材丰富多样,从波澜壮阔的历史题材到贴近生活的现实题材,从着眼宏观的宏大叙事到聚焦个体的细腻表达,始终围绕着“人”与“时代”展开。谈及描绘个体与表现时代的内在关联,陈钰铭打开了话匣子。他回忆起自己这一代50年代出生的画家,成长环境相对封闭,早期所接触和表现的现实题材深受前苏联影响。在他看来,真正的现实主义题材应带有批判性。

历史的定格(局部)

在历史题材创作方面,陈钰铭秉持着还原历史真实的理念。他认为,还原历史真实是首要原则,比如创作关于“九一八”的作品,必须精准把握历史时间。同时,要将那个时代的典型形象生动地展现出来。为了达到这一目标,他花费四年时间精心创作两张画,在每个形象的塑造上都下足功夫,力求提升其可信度与真实状态,尽管呈现形式有时类似舞台剧般对人物进行布局,但他在既定框架内努力把控人物形象、画面效果以及历史真实性。

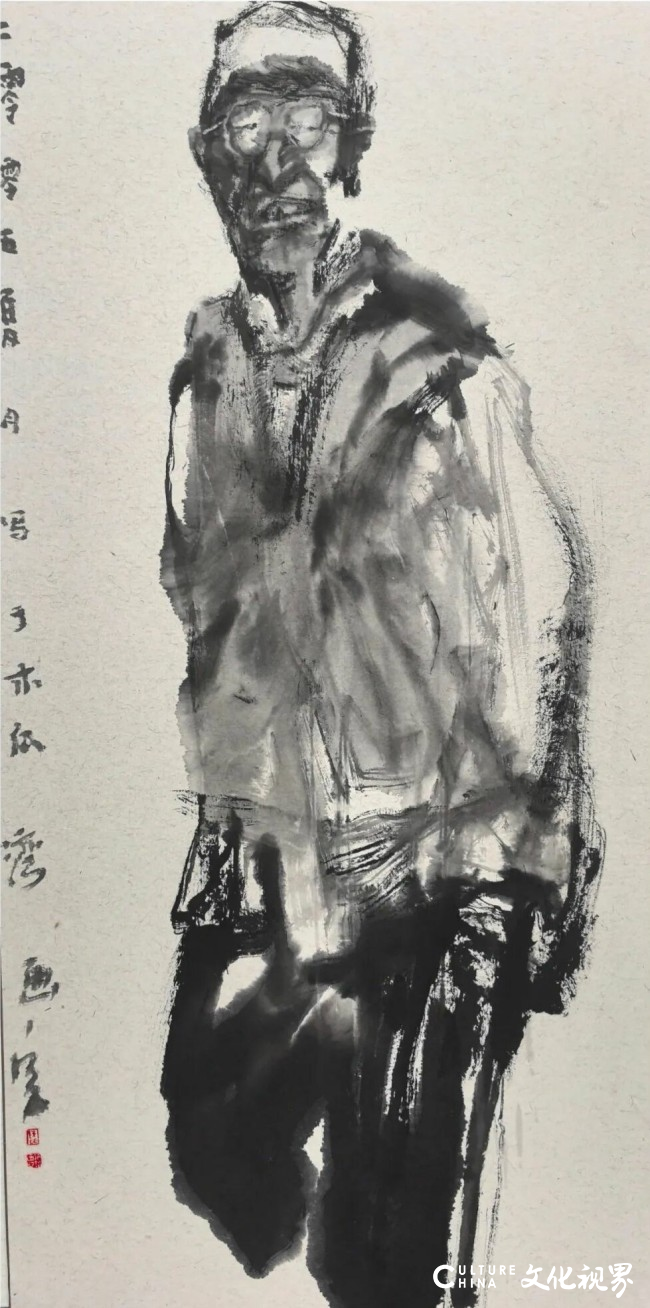

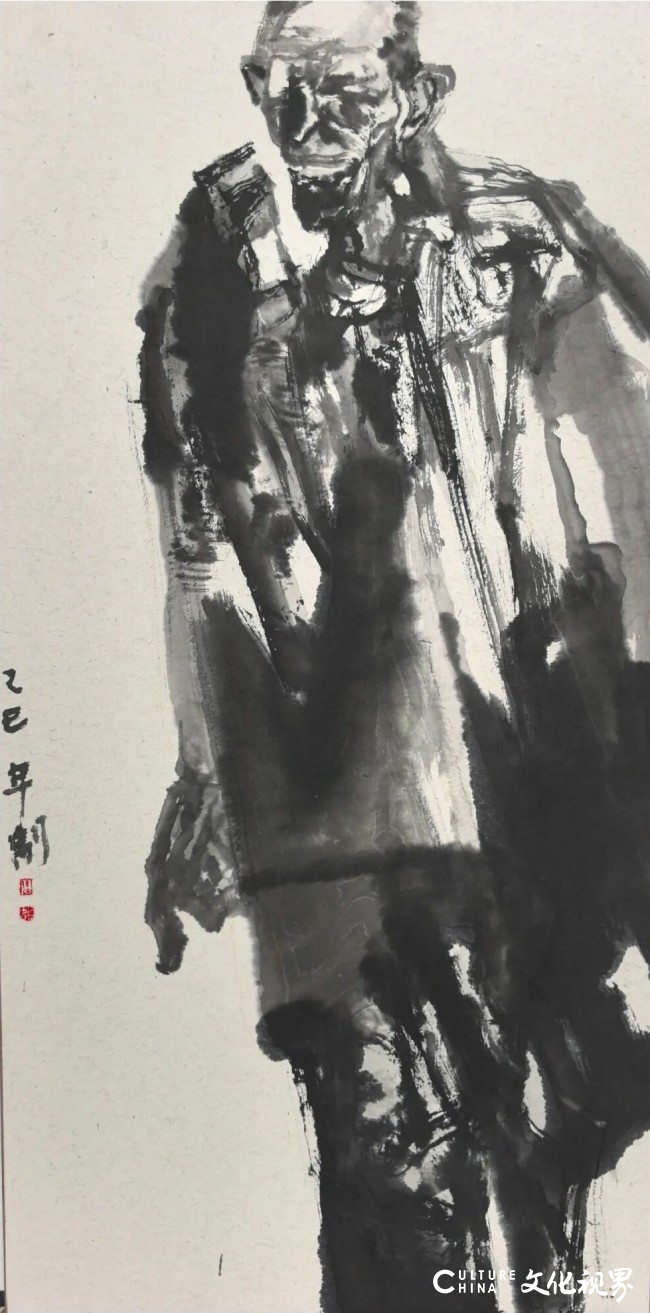

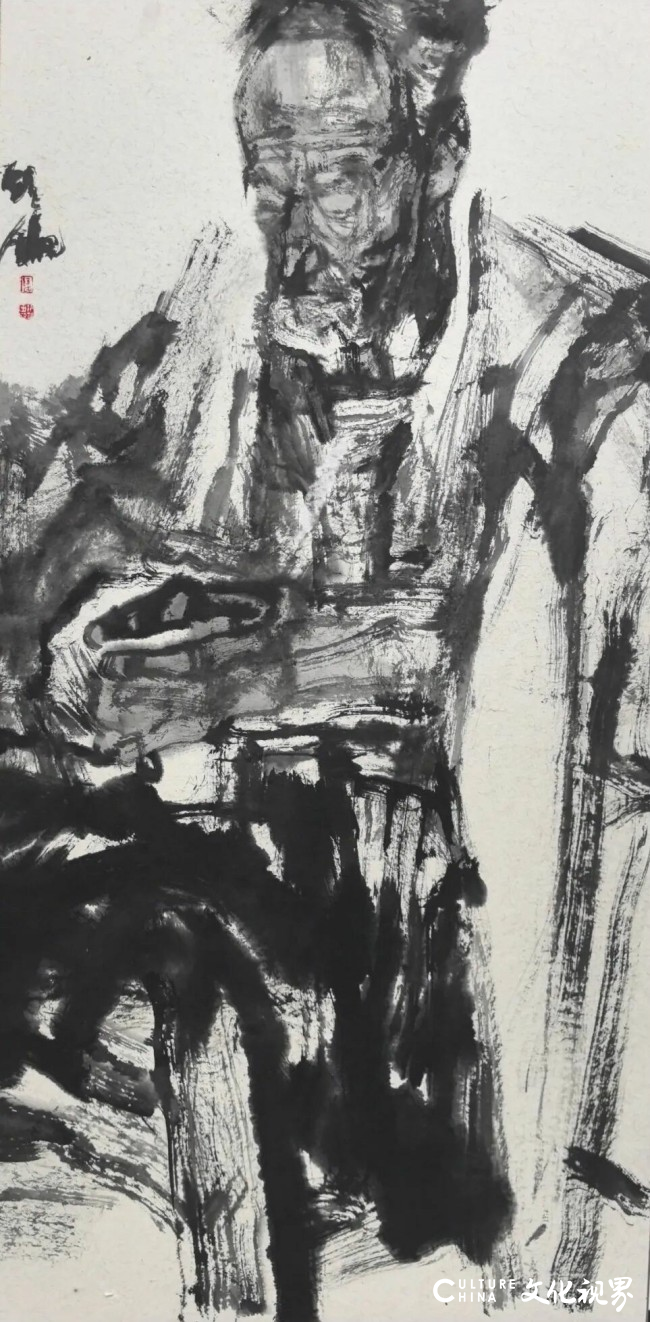

《里沟山民》组画

陈钰铭十分关注社会现实,尤其是民众下层的生活。他经常深入一线,亲身体验社会中的苦难与灾难,如地震、水灾现场等,只为获取最真实的感受,将其融入到作品之中。退休之后,创作任务减少,他得以更加自由地进行艺术探索。此时的他,更专注于对人性的思索,面对一组人或一个人时,更注重挖掘其内心世界,创作风格也因此发生了变化,写意成分更多。

《里沟山民》组画

谈及这一风格变化与技巧转变,陈钰铭表示,个人风格的演变与自身经历紧密相连。他从当兵伊始便接触黄土高原,自此黄土高原和西部人的形象贯穿了他大半生的创作题材。早期,他受到一些画家的影响,在创作中不断探索。随着时间推移,他逐渐意识到他人所表达的并非自己内心所想,于是在构思、对绘画任务的选择等方面开始寻找属于自己的方向。从写实逐渐转向带有表现性,进而出现夸张手法,更加注重水墨运用。

《里沟山民》组画

这一转变源于他对社会和人的不断深入认识,当他意识到传统的创作方式无法充分表达内心想法时,便开始突破限制。例如,过去创作人物画时不允许变形,但当他内心的表达欲望愈发强烈,便不再受此束缚。到了后期,他对绘画工具也不再过分苛求,毛笔的中锋、侧锋运用等传统讲究被弱化,在他看来,能够用画作说出自己想说的话才是最重要的。绘画贯穿一生,随着对社会认知的改变,作品也在持续变化。

《里沟山民》组画

他的作品以写实为根基,却绝非对现实的简单复制——在人物造型上,他精准捕捉神态细节,又巧妙运用适度夸张与变形强化性格特征;在笔墨运用上,他既坚守传统水墨“浓淡干湿”的韵味精髓,又大胆融入现代笔墨语言,让线条或刚劲如铁、或婉转如丝,成为传递情感的有力工具。他始终在思考如何化解写实造型与笔墨韵味、西方经验与民族传统的矛盾,其探索为传统水墨人物画在当代的传承发展提供了宝贵范例。

访谈结束,陈钰铭先生现场挥毫,寥寥数笔便勾勒出一幅精美之作。当毛笔蘸满墨色落向宣纸的刹那,时间仿佛在宣纸上洇开——这不是对生活的复刻,而是陈钰铭用笔墨“攥住”的生命现场。这幅作品以“焦墨+积墨”为核心语言:浓黑的墨块如夯土般厚重,枯笔皴擦的线条带着“战笔”的震颤感,像从黄土高原的沟壑里拓印出的纹路——既保留了传统水墨的“骨法用笔”,又融入了版画的黑白构成张力。画面中大块的墨色虚实交错:人物衣纹的泼墨带着随机性,却在“黑、白、灰”的节奏里精准卡住视觉重心;偶尔点缀的淡赭色,像风沙里漏下的阳光,让沉郁的画面透出一丝生命的温度。这种“以墨塑魂”的手法,正是陈钰铭标志性的“焦墨积皴法”——用笔墨的粗糙质感,对应着人物生命的粗粝底色。

《里沟山民》组画

画面中的人物形像,是陈钰铭“以形写神”的典型表达:没有精致的五官刻画,却能从蜷缩的肢体、松弛的神态里,读出市井或乡土里的烟火气——或许是休憩的农人,或许是围坐的乡人,每个动态都带着生活里的“松弛感”,却又藏着被岁月磨出的韧劲。他的人物从不“美化”,反而放大了皮肤的褶皱、肢体的笨拙,这正是陈钰铭的创作底色:“把普通人的生命褶皱,凝练成宣纸上的赤诚”——这些看似潦草的形象,其实是他扎根生活写生、再“提纯”出的精神符号,让水墨人物从“文人雅趣”落回了“人间真态”。

陈钰铭在艺术创作的道路上,不断在时代的浪潮中捕捉灵感,用画笔书写着人与时代的故事,其艺术探索的精神与不断突破自我的勇气,为艺术界留下了宝贵的财富,也让人们对他未来的作品充满期待。

时光总是短暂,采访在墨香与茶香的缠绕里悄然走向尾声。这场始于“水墨家园”的相聚,没了艺术圈的疏离感,倒像一群老友围着“炉火”聊生活——而陈钰铭笔下的粗粝与赤诚,早就在茶香墨韵里,浸成了在场每个人心里的温度。

桌上那幅未及收起的新作,墨色正一点点沉进宣纸纤维里,像陈钰铭的艺术人生,始终在时光里沉淀,等着下一笔更动人的“人间烟火气”。

![]()

来源/中华网山东 作者/周龙

摄像、摄影/姜治程、张津恺、袁少帅

转载请后台获取授权