中华网山东报道 晨露未晞沾纸润,墨痕初绽沁心香。昨日上午,中国国家画院研究员李连志、中国传媒大学教授李宽、兰州画院院长巫卫东、安徽美协连环画艺委会主任郑天伦、甘肃画院美术研究院副院长郭峰、河北省美协副主席邓天平、安徽艺术学院美术学院教授刘伟、郑州市美协副主席贾发军一起走进文化视界,接受文化视界网&中华网山东频道的专访。

众家与文化视界网&中华网山东频道总编辑梁洪文围坐茶案前畅谈水墨新境,而后一同踱步画廊间品赏名家真迹。指尖轻触笔墨余温,耳畔漫溢艺心共鸣,恰是11月22日“水墨家园——我们的水墨·中国当代写意画九人展”在山东美术馆启幕的雅韵绵延,百件佳作尽展当代水墨的多元风貌与蓬勃生机。这场冬日雅集兼具艺坛翘楚的思想碰撞与水墨艺术的精神守望,为素冬古城注入了醇厚绵长的文化气韵。

范式之外

当绘画领域的范式之争愈发焦灼,当“共性”与“个性”的讨论成为常态,画家李连志却在多元复杂的境遇中,锚定了自己的创作航向——回归生命本质,在范式之外开辟自己的天地。这份不随波逐流的清醒,恰似在喧嚣中生长的静气,为当下的艺术创作提供了另一种可能。

“现在我们面对的绘画问题,比以往更丰富,也更复杂。”谈及近期心境,李连志的话语里带着创作者的敏锐。从传统美术教育的基石出发,一步步迈向艺术深处,他终究绕不开“世界性”这道命题,而这背后,正是东西方文化碰撞交融的深层议题。

全球文化交融的浪潮下,审美差异被渐渐磨平,“个性”成了愈发稀薄的词汇。李连志一语中的:“根丢了,个性自然立不住。”他眼中的创作核心,从不是在范式内追逐风格翻新,而是转向对生命本身的观照——“生命的长度里藏着阅历,宽度里盛着感悟,这些才该是画里的魂。”

李连志 100×50cm 2025年

“逃离范式的枷锁,那些既定规则,绑不住真正扎根生命的创作。”若将目光从被范式框定的方寸之地移开,投向世界与宇宙的辽阔,个体的纠结便显得渺小。但这份“渺小”,反而让李连志看清了方向。

“大部分人没能逃开既定范式,要么浸在东方传统里,要么裹着西方体系。”李连志点出许多创作者的困境,这种文化交织的拉扯,让不少人陷入莫名的焦灼。但在他看来,与其在范式之争中内耗,不如先厘清自己:“方向在哪?焦点是什么?这才是创作者该攥紧的东西。”

高山·听泉136x69cm纸本水墨

“把笔与心沉到生命里,画自然会贴着土地、连着文化根脉。”在人人谈论范式的当下,李连志用创作实践证明:范式之外从非荒芜之地,当生命的厚度与文化的根系相融,便会在那里滋养出独属于自己的艺术风景——这,正是艺术最本真的模样。

踏“双舟”而行,向生活走去

当中国画人物画陷入“传统难映当下,创新易失根本”的困境时,当西方造型理念与东方笔墨相遇,李宽选择了“脚踏两只船”的创作路径。这不是摇摆不定的妥协,而是他深耕艺术数十载后,为中国画找到的破局之道。

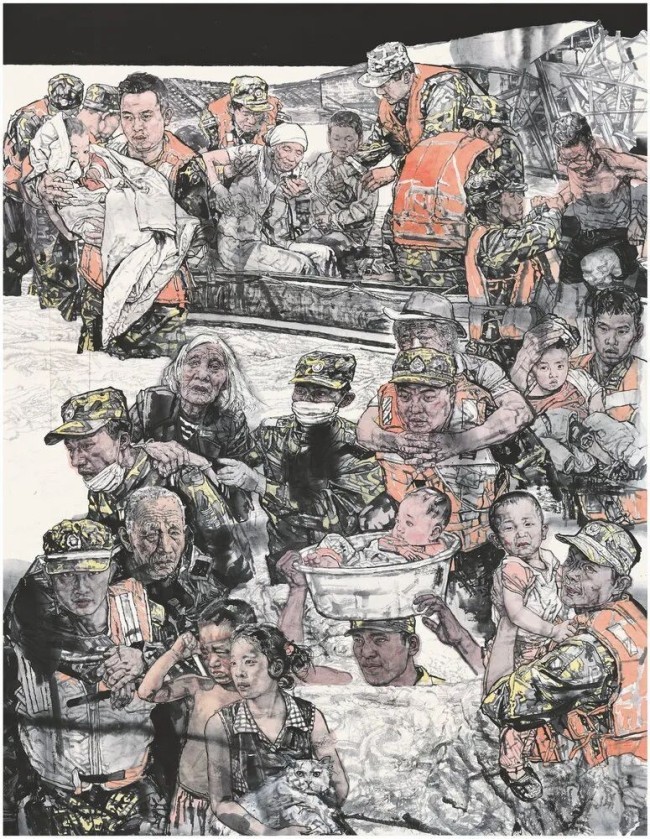

“一脚踏实中国传统绘画语言的表达,一脚踏实西方绘画的科学体系。”李宽的话语掷地有声。在他看来,当代人物画的困惑早已明晰——传统文人画“逸笔草草”的雅致,难以承载当下生活的鲜活质感,而西方绘画的科学造型训练——透视、解剖的精准把握,人物关系与画面氛围的精妙营造,恰是弥补这份局限的良方。他从不将传统与西方对立,反而强调“以传统笔墨为根,纳西法为养分”,从古典主义的人文关怀到现实主义的创作态度,皆可为水墨人物画创作注入新活力。从二十多岁起,这种“回望传统,吸收西方”的思考便贯穿他的创作,支撑起一幅幅备受认可的大型作品。

《众志成城》之一 210cm×310cm 2019年

对李宽而言,艺术的养分不仅藏在中西美学的碰撞里,更源于真实生活的馈赠。“闭门造车绝对出不了好作品”,他每年都会带着学生深入农村、山区采风,“日出而作、日落而息的乡亲们,眼神里有都市人少有的纯净。”李宽至今记得那些开怀的笑脸,在贫瘠土地上生长出的乐观,让他读懂了生命与天地相融的“大自在”。这份对生命本真的体悟,与他骨子里痴迷的中原文化相呼应,也让那些从他笔下生长起来的西北人物、中原人物系列作品有了“有感而发”的温度。

李宽 100×50cm 2025年

“只有生活真正感动你,你才有力量感动别人。”李宽的艺术之路,正是以传统为锚,以西方为帆,在生活的海洋中,打捞着属于这个时代的真善美。

西部的风吹过中原的麦田,在笔尖酿出新意

当许多艺术家在风格的浪潮中追逐时,巫卫东始终锚定脚下的土地——一边是血脉相连的中原故土,一边是浸润二十余年的西部荒原。他以笔墨为舟,在两种文化间摆渡,让浸着麦香的乡愁与裹着风沙的辽阔,在画卷上自然相拥。

那从西部大地深处生长起来的风骨——胡杨的坚韧、戈壁的沉静、丹霞的炽烈,早成了巫卫东画里的魂。这片他枕着风沙住了二十多年的土地,是顺着笔尖往下淌的温热血脉。这几年,他在人物画的精描细绘之外,总爱往西部的山野里扎,晨露沾湿过画纸,晚霞浸透了色块……那些写生稿便自然而然跳出了规矩的框子。“我想借笔墨把西部的故事讲给人们听——风怎么梳过胡杨的枝桠,云怎么落在戈壁,连沙粒落在石头上的声音,都想藏进色彩里。”

巫卫东《花雨季节》中国画 180cm×190cm 2023

在巫卫东的画里,西部从不是“苍茫”二字的注脚,中原也不只是乡愁晕开的淡墨。他的笔墨里,盛着此刻的阳光与呼吸——西北胡杨的虬枝,会轻触中原梧桐的新叶;戈壁落日的余晖,会漫过黄河晨起的烟波。于其画卷中徐徐展开的,每一块色都盛着光落在戈壁的暖,每一笔都带着风拂过麦田的软。他就这般,用一支笔,把两个故乡,都画进了同一个梦里。

巫卫东 100×50cm 2025年

从“手”到“心”

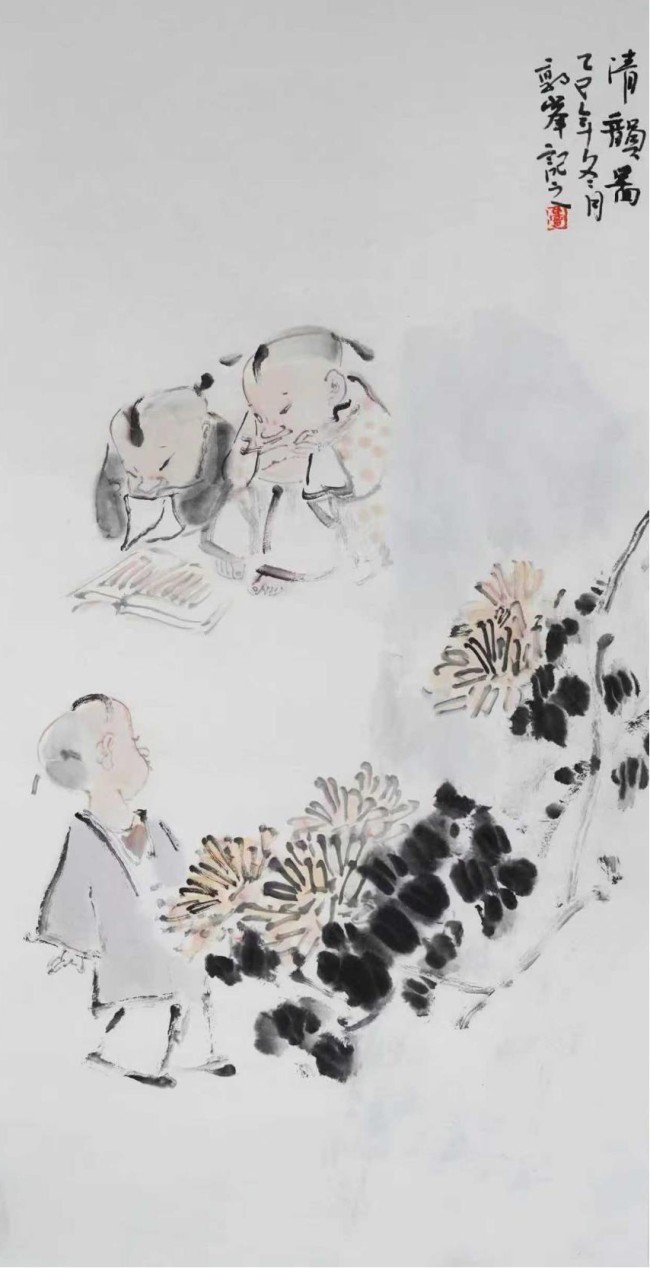

十四年连环画创作积淀,再转向中国画领域深耕,郑天伦的艺术轨迹里,藏着两种绘画形式的碰撞与交融。“许多人将基础造型能力与中国画的意象造型能力画等号,这是一个普遍的认知误区。”郑天伦一针见血地指出当下部分创作者的共同困惑。在他看来,连环画创作在当下应被视为一项“强基工程”,为年轻学艺者打下扎实的造型基础。然而,当技法臻于纯熟,向艺术层面的进阶时,核心便从“手”转向了“心”——从锤炼造型能力,过渡到培养造型感觉。

“中国画的创作路径恰恰相反,”他解释道,“它需要创作者从造型能力向造型感觉转化。”许多人正是在这个转化过程中迷失,陷入一味强化写实技法的窠臼。扎实的基本功本是财富,但若过度依赖与迷恋,反而会阻碍灵感的自然生发。

笑指龙门贺丰年180x194cm纸本水墨2025

那么,中国画的精髓究竟何在?郑天伦用“迹”与“象”二字概括。

所谓“迹”,是毛笔在宣纸上留下的生命痕迹。中国人独特的审美习惯,让笔墨线条本身成为独立的审美对象。然而,当创作进入成熟阶段,笔墨必须超越描摹,服务于情感的承载。而“象”,则回归到造型的本源。中国画追求的从来不是逼真再现,而是客观物象与内心感受融合后产生的“第三形象”。这种经过主观提炼的形象,既熟悉又陌生,既具象又抽象,正是中国画艺术魅力的核心所在。

郑天伦 100×50cm 2025年

在艺术创作往往追求声量的时代,郑天伦的思考与实践,仿佛一种温和而坚定的反向叙事。他不急于打破什么,也不刻意证明什么,只是静静地在方寸水墨间,完成从技法到心性的修炼。

写尽乡关牵挂

西部大地的风,总带着沙粒与庄稼的气息,拂过郭峰的画纸已数十载。当他拿起画笔,墨汁在宣纸晕开的瞬间,那些扎根在西北大地的生命便苏醒了。“黄河在这里拐了个弯,就把文明的根扎下了。”石器时代的彩陶光晕、麦浪翻滚的金色海洋、夕阳下归牧的剪影,都让他沉醉。这片被外人视作“贫瘠”的土地,在他眼中藏着最蓬勃的生命力。

风里的故事听得多了,便读懂了人们对家乡土地的复杂情愫。那是祖祖辈辈“离不开、舍不得”的血脉羁绊,又混着年轻人面对外面世界“想挣脱”的迷茫与悸动。这份拧结在骨子里的情愫,成了他创作中最坚实的内核,催生出两个扎根现实的系列作品。一个将目光投向背井离乡的农民工,笔墨间藏着他们攥紧蛇皮袋时指节的发白,也印着他们在火车站台回望故土时,睫毛上沾着的晨霜与怅惘;另一个则是他的“家乡有待”系列,留守老人枯如老藤的手、留守儿童望向村口时的眼,都在他的笔下获得了沉甸甸的分量。

春烟藏鸟语190x180㎝

后来,郭峰的案头又摊开了新的宣纸,墨汁顺着笔锋往下淌,像黄土高原上的溪流,要去滋养又一片“生长”在纸上的故园。风从窗外进来,带着沙枣花的香,也吹动了他的画,那些笔墨里的生命,正和着风的节奏,轻轻呼吸。

郭峰 100×50cm 2025年

落向生活深处

邓天平的水墨人物画,总带着一种能牵住人目光的力量。他以浓淡相宜的笔墨,将普通人的生命底色晕染得格外清晰——从矿井中躬身劳作的身影,到乡野戏台前含笑的面庞,每一笔落纸都饱蘸生活的醇味。

“我的画布始终朝着生活敞开。”邓天平的创作轨迹清晰地印刻着对现实的凝视,既有聚焦矿工群体的群像作品,也有定格“送戏下乡”热闹场景的乡土题材。在他眼中,戏台上下藏着最生动的人生切片——台上是粉墨登场的角色,台下是烟火人间的百态,“每个人都在生活的舞台上扮演着不同角色,这种戏里戏外的呼应,本身就充满了值得深挖的张力”。

邓天平《远雷》

支撑这份表达的,是他从未间断的写生习惯。“脱离生活的创作就是无源之水,画出来的东西是飘着的。”那些从生活中汲取的养分,让他的笔墨有了温度,也让创作有了源源不断的灵感。即便主攻人物画,他也常画山水风景。“自然是最好的老师。”他说,看晨雾漫过山峦,听溪水淌过石滩,这些与自然的对话,能让笔墨更具灵性。将这份对自然的体悟融入人物创作,笔下的形象便多了一份天地间的开阔与厚重,写意的韵味也愈发醇厚。

邓天平 100×50cm 2025年

于邓天平而言,艺术从来不是孤高的技艺,而是扎根生活的修行。正如他笔下的人物始终带着烟火气,他的艺术也始终保持着对生活的敬畏与热爱——这份质朴,正是其最动人的艺术底色。

向广阔的未知敞开

数十载笔墨研磨间,刘伟始终在追寻一种温度——那是笔墨穿透表象,触达人心的温热。从把寻常身影搬进画纸,到让灵魂在墨色中舒展,他的艺术轨迹,恰似一滴浓墨在宣纸上的晕染,从清晰轮廓,渐次渗透出生命的肌理。

十几年前,当刘伟的水墨语言初成体系时,他的笔尖始终追着身边的寻常人——脚手架上的农民工、春运列车上的归乡人、田埂间劳作的农民。这些触手可及的身影,带着生活的烟火气涌入画纸,成为他创作的源头。但笔墨越沉,困惑越深:“我们总在捕捉他们呈现在我们眼前的表象,却没真正走进他们的生活。”

这份困惑,成了他创作转型的契机。刘伟开始将目光从“表象”转向“内核”,“服饰会过时,姿态会变化,但人的喜怒哀乐是共通的。把这份感悟揉进笔墨,画面才会有打动人心的张力。”从“描摹身影”到“触碰灵魂”,他的水墨艺术,自此多了层直抵人心的厚度。

《晌午饭》高200cm宽300cm 2018年

在刘伟眼中,水墨从不是文人雅士的专属物,它是一种媒介,如同油画的油彩、雕塑的黏土,承载的是创作者的精神重量。只是这方墨色里,还藏着千年文脉的回响。“从美院的课堂,到山间的写生路,我们接过的不只是画笔,更是一代代画师传下的火种。让这火种在当代燃起来,是我们的本分。”他说这话时,墨香仿佛从字里行间漫出,带着岁月的厚重。

如今这火种,正迎着新的风。现代美术馆的展厅里,部分观众习惯了视觉冲击的浪潮,传统水墨的温文尔雅、含蓄内敛,似乎成了“慢风景”。但刘伟从不视之为困境,反倒觉得这是水墨的“新生机”。“挑战不是要我们改弦更张,而是让我们想清楚:水墨的边界在哪?它能在当代长出怎样的新枝?”

刘伟 100×50cm 2025年

“我们的水墨向未知敞开。”是宣言,也是愿景。

这份“敞开”,或许是孤笔独行的寂寞,或许是破壁而出的热烈,但刘伟知道,唯有如此,墨色才能在当代焕发生机。他的笔墨,早已给出答案:所谓传承,不是守着旧纸堆,而是带着传统向未来走;所谓创新,不是追着潮流跑,而是握着初心探未知。墨色深处,自有天地,而他的水墨,正向着那片未知,缓缓铺展。

让笔尖的“真实”落地

在这个一切都在快速更迭的时代,艺术该如何锚定生活的“真实”?当传统笔墨遭遇现代审美,又该以怎样的姿态回应时代?面对这些追问,贾发军给出的答案,都凝注在其笔端——那些最平凡、最日常的瞬间,恰恰是艺术最应驻足凝视的“真实”。

“用朴素的水墨语言,讲当代的生活故事。”贾发军的创作初心,透着一种返璞归真的坚定。他笔下的人物从不是悬浮的符号,而是真正“活”在当下的生命个体。这份“活”,源于他对中原大地深沉而朴素的情感。生于斯长于斯的贾发军,将创作的根扎在这片土地的烟火里。那些街头巷尾的百姓身影、节庆时分的欢腾场景,在他眼中,都是值得被水墨定格的“时代切片”。

贾发军春月中原高220x宽200㎝

这份对生活的敬畏,化为了他在人物塑造上近乎执拗的“较真”。写意人物画以“形神兼备”为至高追求,为了真正读懂笔下每一个鲜活灵魂,他常年扎根市井街巷,支起画架便与生活平视对望。在笔墨的干湿浓淡、虚实转换间,人物的外在形骸渐渐成为内在精神的生动注脚,让每一幅作品都如陈酿般耐人寻味,越品越能尝出生活本真的回甘。

贾发军 100×50cm 2025年

正如他所言:“艺术与生活紧密相连。”他的画笔,始终在探寻一种迫近的真实,那是此刻正在呼吸、正在经历的生活本身。

或许,真实从来不在别处,它就藏在街头巷尾的人间烟火里,藏在笔墨与宣纸相遇时那一瞬的悸动中。而贾发军,正是那个以安静而坚定的笔触,为我们留住这份真实的人。

如此浓郁,如此漫长

落笔回望,他们的水墨艺术,无一不印证着一种生命状态——如此浓郁,如此漫长。这“浓郁”,在于他们作品中喷薄而出的、对艺术与生活永不餍足的好奇与深情;这“漫长”,在于他们数十年如一日的笔墨修行与精神跋涉。他们以“跳出范式”的勇气、“向生活走去”的热忱、“向未知敞开”的胸怀,让笔墨在乡关与大地、传统与当代间舒展。在这个习惯于低欲望、浅情感的时代,他们热烈、张扬且浓郁的表达,显得如此“不合时宜”,却也因此而弥足珍贵。正如黄永玉先生晚年那愈发张扬的画笔与浓烈的色彩,这几位艺术家的艺术生命,也并未在岁月中渐趋平淡,反而愈发张扬,愈发浓烈。他们的水墨家园,因向未知敞开而永不设限;他们的水墨艺术,也因这份浓郁而获得了无限延伸的可能。

来源/中华网山东作者/薛筱蕙

摄像、摄影/姜治程、张津恺、袁少帅

转载请后台获取授权