离开平遥古城前夜,我和舒建新开始在网上查看与古城共同组成世界文化遗产的两座千年古寺——《镇国寺》、《双林寺》,恶补着我们对古建、彩绘、壁画、雕塑等艺术理解知识的不足。我俩深知如果没有必要的知识填充可能根本看不懂两座千年古刹藏匿的中华文明基因精神的密码。

早餐后我们从平遥古城的宾馆首先前往镇国寺,十几公里的路程很快就到了。

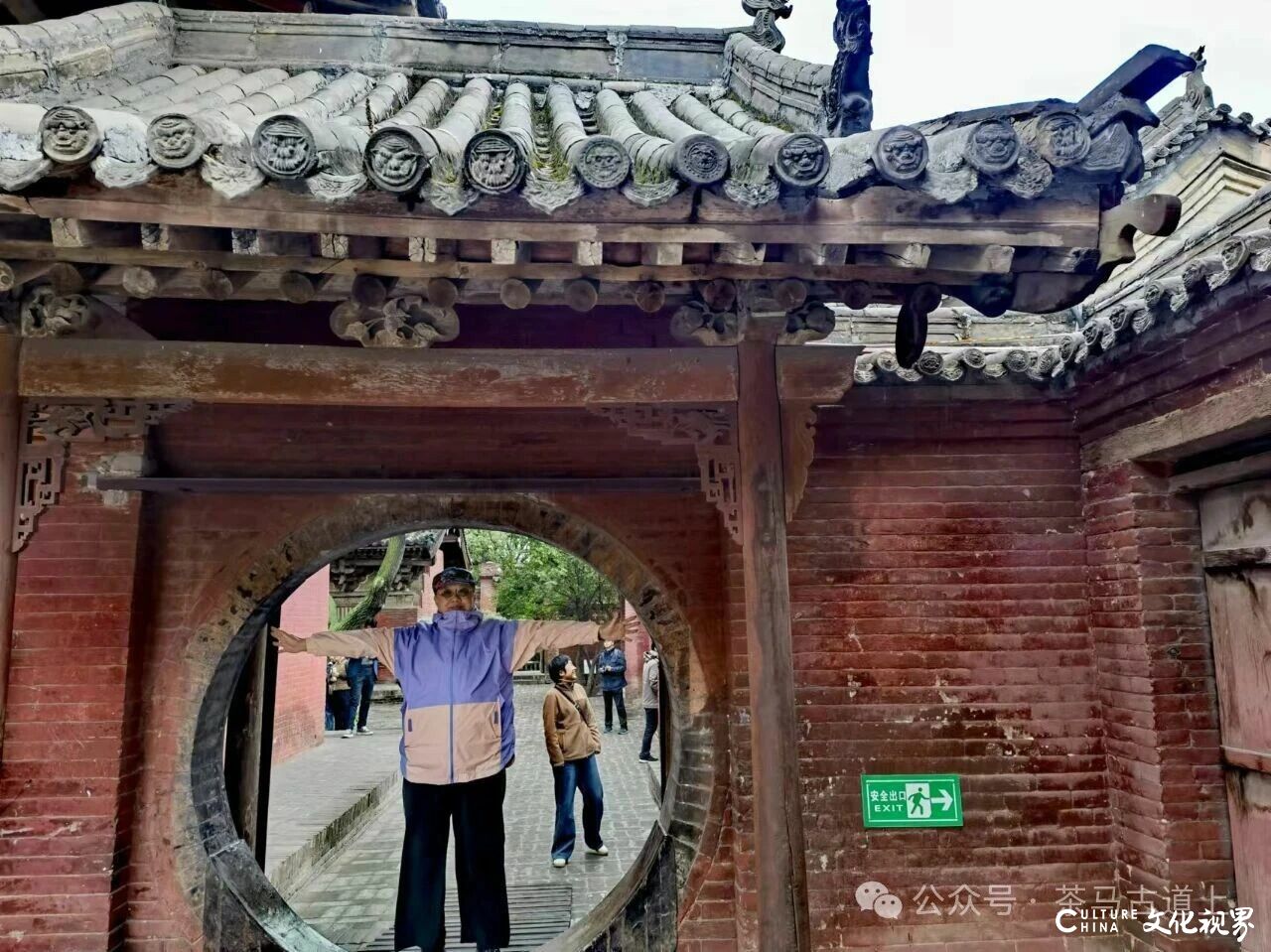

远远地,一座古朴的寺院从农田中浮现,这便是镇国寺。它与平遥古城内熙攘的人潮形成鲜明对比,镇国寺门外除了黑神话悟空游戏的盖章处几乎没有游客,寺前老槐树投下斑驳的影子。

推开那扇斑驳的朱漆大门,仿佛推开了一扇通往千年前的时空之门——公元960年,北汉天会七年,中国历史上那个短暂却重要的五代十国时期。

“万佛大殿”静立院中,其建筑形制立刻吸引了我们的目光。与后世繁复华丽的明清建筑不同,这座五代木构建筑呈现出一种克制的庄严。殿顶坡度平缓,出檐深远,斗拱结构简洁有力,没有多余的雕饰,却自有一种雄浑气度。

舒建新绕着大殿行走,手指轻轻抚过那些已被岁月打磨得圆润的柱础,突然意识到,这些木头构件已经承载了超过一千个春秋的更迭。

舒建新告诉我:“五代是中国建筑史上的过渡期,上承大唐雄风,下启宋代精致,而镇国寺万佛大殿正是这一转变的活化石。它的每一根梁柱、每一组斗拱,都在无声地讲述着那个分裂却又孕育着新生的时代。”

步入殿内,光线骤然暗了下来。待眼睛适应了昏暗,眼前的景象令我屏息——十一尊五代彩塑静静地伫立在佛坛上。主尊佛像结跏趺坐,面容饱满圆润,依稀可见盛唐遗风。

两侧菩萨体态自然,衣纹流畅,已显宋代写实倾向。舒建新惊异的指着这些塑像激动地说:“看这彩绘虽历经千年,仍保留着部分原有色泽,朱砂、石绿、金箔在幽暗中闪烁着内敛的光芒。”我注意到一尊胁侍菩萨的手指,那纤长柔美的线条竟让人错觉它是有温度的。

舒建新说:“作为一个人物画家,这里太让我震惊了,这种介于理想化与写实之间的艺术表现,正是五代雕塑的独特价值所在——它既不是唐代的宏大叙事,也不是宋代的市井气息,而是在两者之间找到了微妙的平衡。”

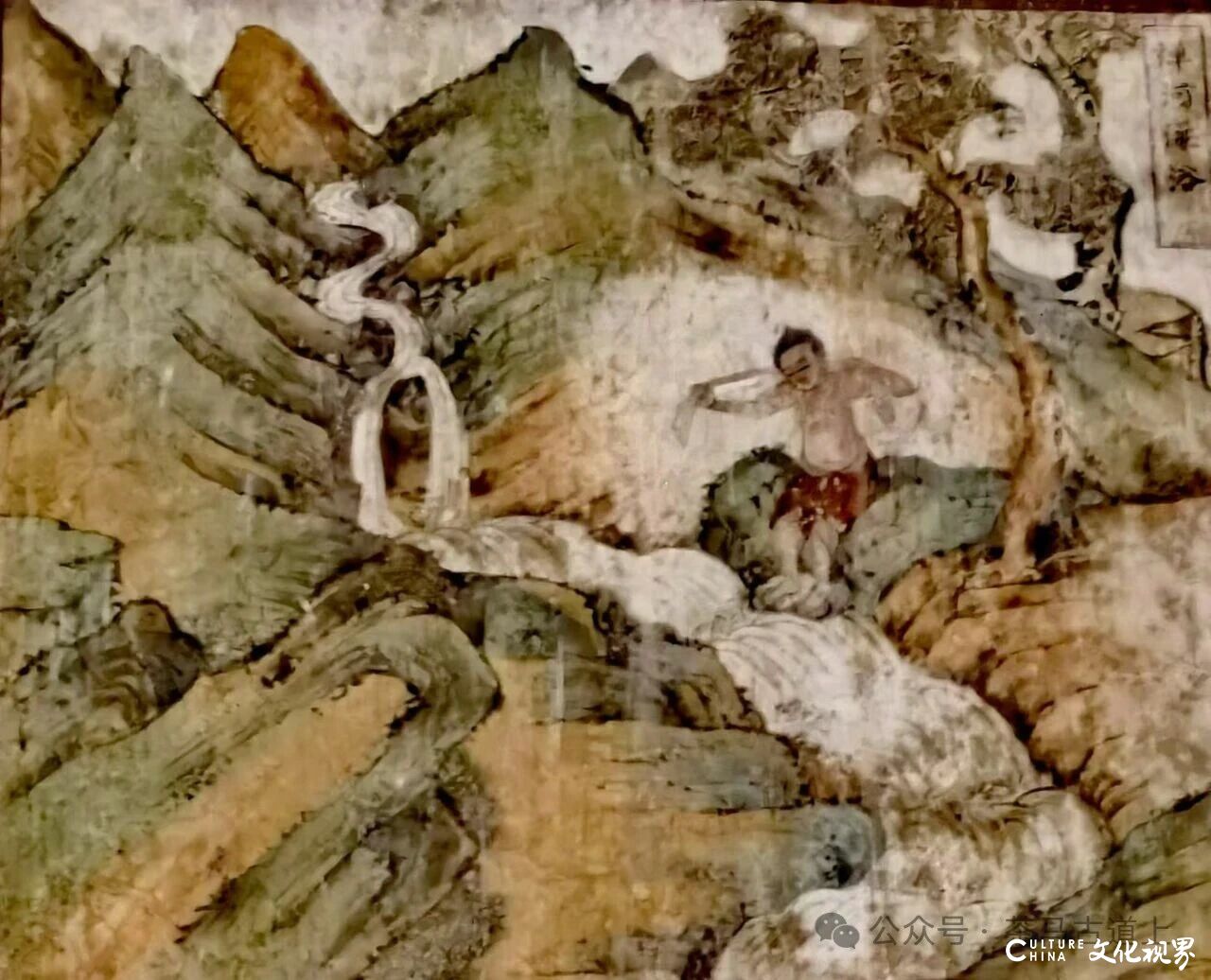

在殿内西壁,一组明代佛教故事壁画同样令人惊叹。不同于五代彩塑的含蓄,这些壁画色彩艳丽,构图生动,描绘着释迦牟尼生平事迹。画中人物衣袂飘举,面容传神,场景布局错落有致。特别是一幅“降魔成道”图,魔王率众来袭的紧张与佛陀镇定自若的从容形成强烈对比,即使不了解佛教故事的人也能感受到其中的戏剧张力。

这些壁画虽非五代原作,但它们的保存完好程度在北方地区实属罕见,为研究明代佛教绘画提供了珍贵实物。

站在大殿中央,我忽然有一种奇妙的感觉——这座建筑本身就是一个巨大的时间容器。五代的大木作、五代的彩塑、明代的壁画,不同时代的艺术杰作在这里和谐共存。

屋顶的椽檩投下细长的影子,仿佛时间的刻度;微风穿过窗棂,带来若有若无的檀香,恍若千年香火未曾间断。这种时空叠加的体验,在过度修复的文物景点中已经很难寻觅。

步出镇国寺回望这座看似朴素的建筑,我更加理解了它为何能与平遥古城、双林寺共同构成世界文化遗产。它不是靠富丽堂皇的外表取胜,而是以原真的历史信息和连续的艺术传承打动人心。

离开镇国寺,我们将驱车前往里这里不远的双林寺,途中舒建新感慨地对我说:“我们今天对国家的认知,很大程度上是由许多散落在各地的文化碎片一点一点拼合而成的。镇国寺这样的文化遗产之所以珍贵,不仅在于它们展示了某个时代的艺术成就,更在于它们为我们提供了一把钥匙,可以打开通往祖先精神世界的大门。在这个意义上,保护这些古迹,就是保护我们共同的文化记忆,保护中华民族得以延续数千年的精神密码。”

说的太对了,在快餐式旅游盛行的今天,镇国寺像一位沉默的智者,提醒着我们:“真正的文化价值往往藏在那些需要耐心解读的时间褶皱里。这些五代时期的建筑与艺术,不仅是中国文化从唐到宋转型的见证,更是中华民族在分裂动荡中依然保持文化连续性的明证。”

(文/马悦英,文章为2024年秋季河北、山西自驾游纪实,来源:茶马古道上)