人生有无数条路,但于我,却只有一条可走。

——莫睿

我出生在一个画画的家庭,爷爷和父亲都是画家。家里从不缺笔墨纸砚,颜料纸张随处可见。我从小就喜欢拿笔涂画,尤其爱临摹漫画《七龙珠》里的人物,我一个个照着描,乐此不疲。那时候画得好不好,现在也说不清,只记得大人们总夸我,我也就信了,一路这么画下来。

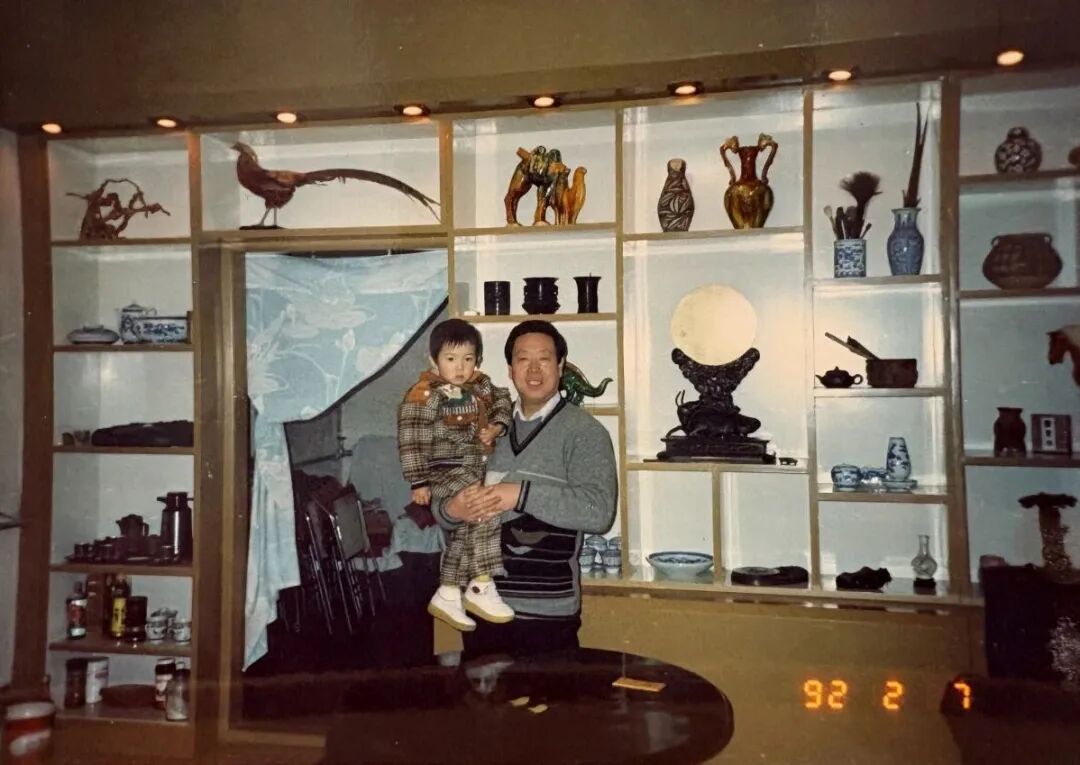

3岁时在陇西老家和爷爷合影

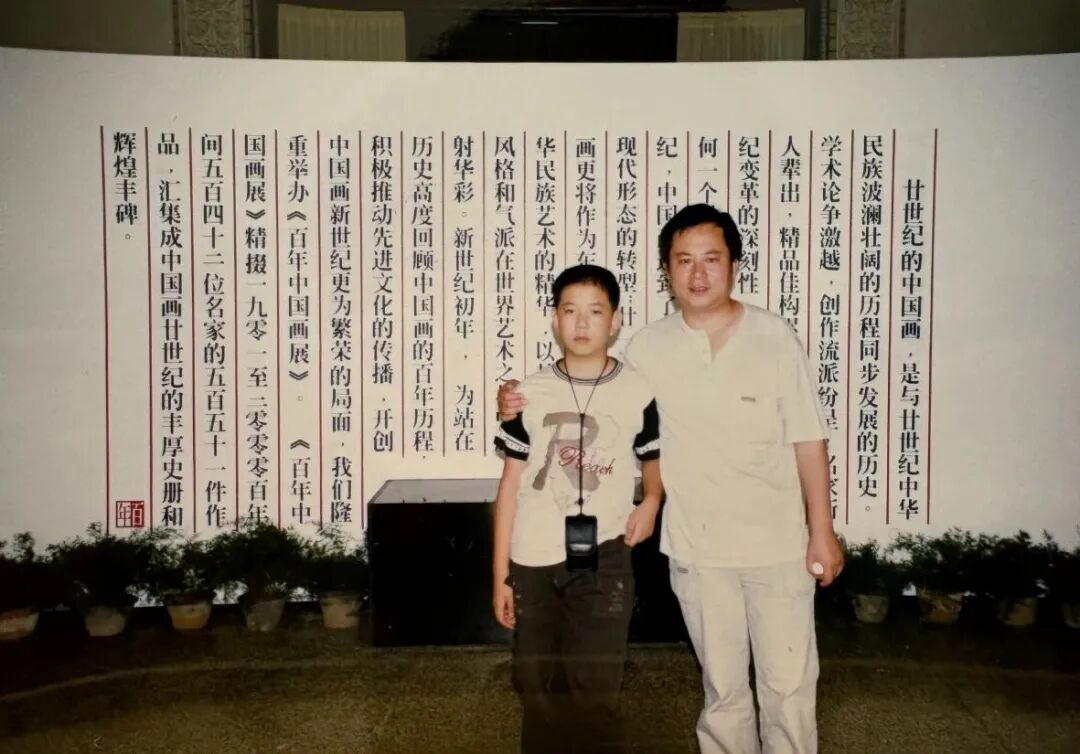

12岁时在中国美术馆和父亲合影

真正开始学画,是上初中后。家里给我请了老师,从素描开始学起。那时候对于绘画,我只是单纯地喜欢。我的成绩不算差,高中考上了当年兰州最好的中学——兰州一中。如果正常高考,大概也能考上一所一本学校。但我并没犹豫,还是顺其自然地把画笔握到了现在。

高中时,我开始跟着老师外出写生。去甘南,一去就是十几天,我们背着画夹,行走于漫山遍野。那时我第一次觉得,画画不只是一种学习,更是一种生活。

高中时和爷爷外出写生

高三那年,我到北京学习,在中央美术学院附近找了画室准备考学。画了一段时间后,我觉得自己的画风和中央美术学院的要求不太一样,和中国美术学院的要求更契合。因此只报了这一所学校,没给自己留后路。万幸是考上了。

进入中国美术学院后,我的大部分时间都用来看书、写小说。我读卡夫卡、陀思妥耶夫斯基,也读国内一些严肃文学,自己也悄悄写起短篇,发在当年的人人网上。如今账号早已遗失,那些文字自然也寻不回来了。但那段日子我却记得清楚——我不是非要成为画家,写作似乎也可以成为另一种选择。

那时候我不太合群,性格孤僻,很早就搬出宿舍独自住在校外。常常昼伏夜出,白天睡觉,晚上通宵画画。画到天蒙蒙亮,就骑上自行车绕西湖骑行一圈,再回去睡下。有时深夜在教室画画,忽然听见楼下有人唱歌,跑下去看,是书法系的老师在草地上弹琴唱歌,一群人围坐饮酒。那样的夜晚,浪漫得不真实。

大学时期(约拍摄于2010年)

毕业之后,我曾试图“纠正”自己散漫的性子,便去了嘉德拍卖行实习。朝九晚五,打卡坐班,但我没能坚持下来。后来我考取首都师范大学的研究生,课业压力不重,多数时间我是在家里画画。那时候才慢慢意识到,绘画是我最接近自我的方式。

除了画画,我还喜欢音乐。大学时用新生奖学金买了一把吉他,自学弹唱,但从不在人前表演。只是一个人弹,一个人哼,给自己听。我也喜欢看电影,尤其偏爱文艺片。这些爱好总是拿起又放下,过段时间再捡起来,它们让我觉得丰富,让我在画画之外,仍有地方可退、可藏。

如今有人说,我的朋友不少,相处起来很轻松。其实我骨子里仍是那个独来独往的人,只不过年纪渐长,也学会了如何与外界打交道。回望过去,我几乎从未做过重大抉择。人生有无数条路,但于我,却只有一条可走。我不是没有渴望过别的身份——作家、乐手,甚至歌手……但最终,只有画画坚持了下来。

王小波的书,在我大学时期对我的影响很深。他笔下那种自由、戏谑又清醒的人生态度,让我产生共鸣。我曾专门去北京佛山陵园旁找到他的墓,静静地站了一会儿。那不是崇拜,更像是一种确认——确认这世上还有人这样思考过、活过。

2017年4月拜访王小波的墓

现在的我依旧散漫,偶尔写几行字,弹几下琴,看一部老电影。我不确定这是不是最好的人生,但我知道,这终究是我的生活。我不是斗士,也没有非实现不可的梦想。我只是顺着自己的节奏,一步一步往前走。能画,能想,能爱自己所爱,或许这已足够幸运。真正重要的从来不是选择了什么,而是能否安心于自己的选择。

(文/莫睿)

2025年拍摄于天津

电子绘画图集欣赏

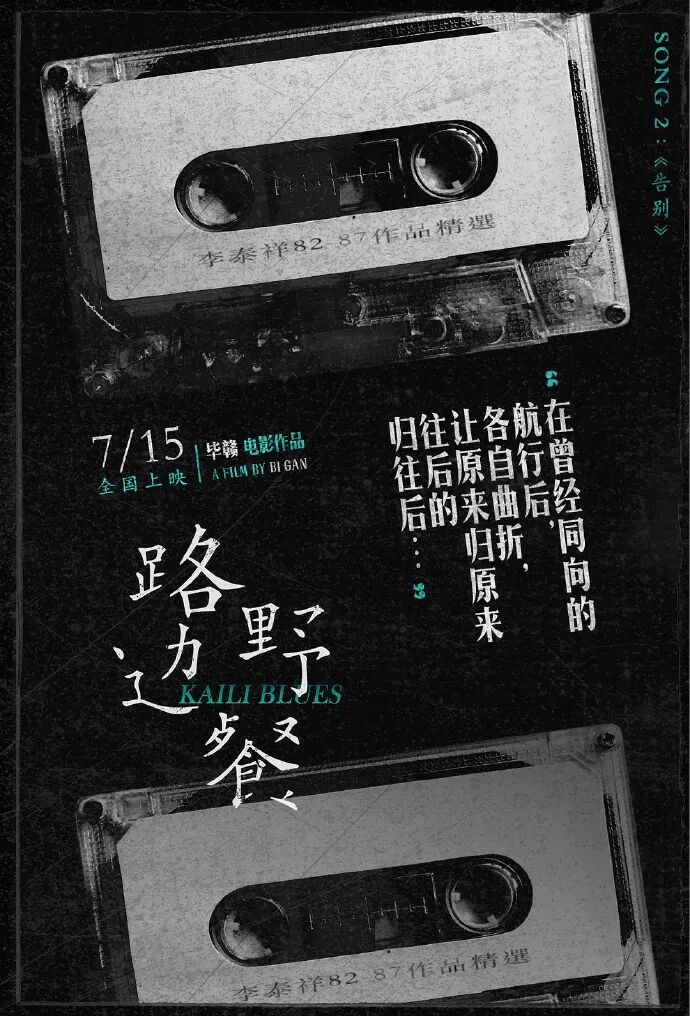

莫睿推荐电影《路边野餐》

推荐语:这部电影很有意思,里边的时间、空间、人物关系等都纠缠在一起。坐在影院里,就好像做了一场梦,一切都不确定,只有情感是真实的。

作品欣赏

莫睿《诗人与乌鸦》

200cm×200cm

中国画

2016年

莫睿《大师与玛格丽特》

34cm×25cm

中国画

2019年

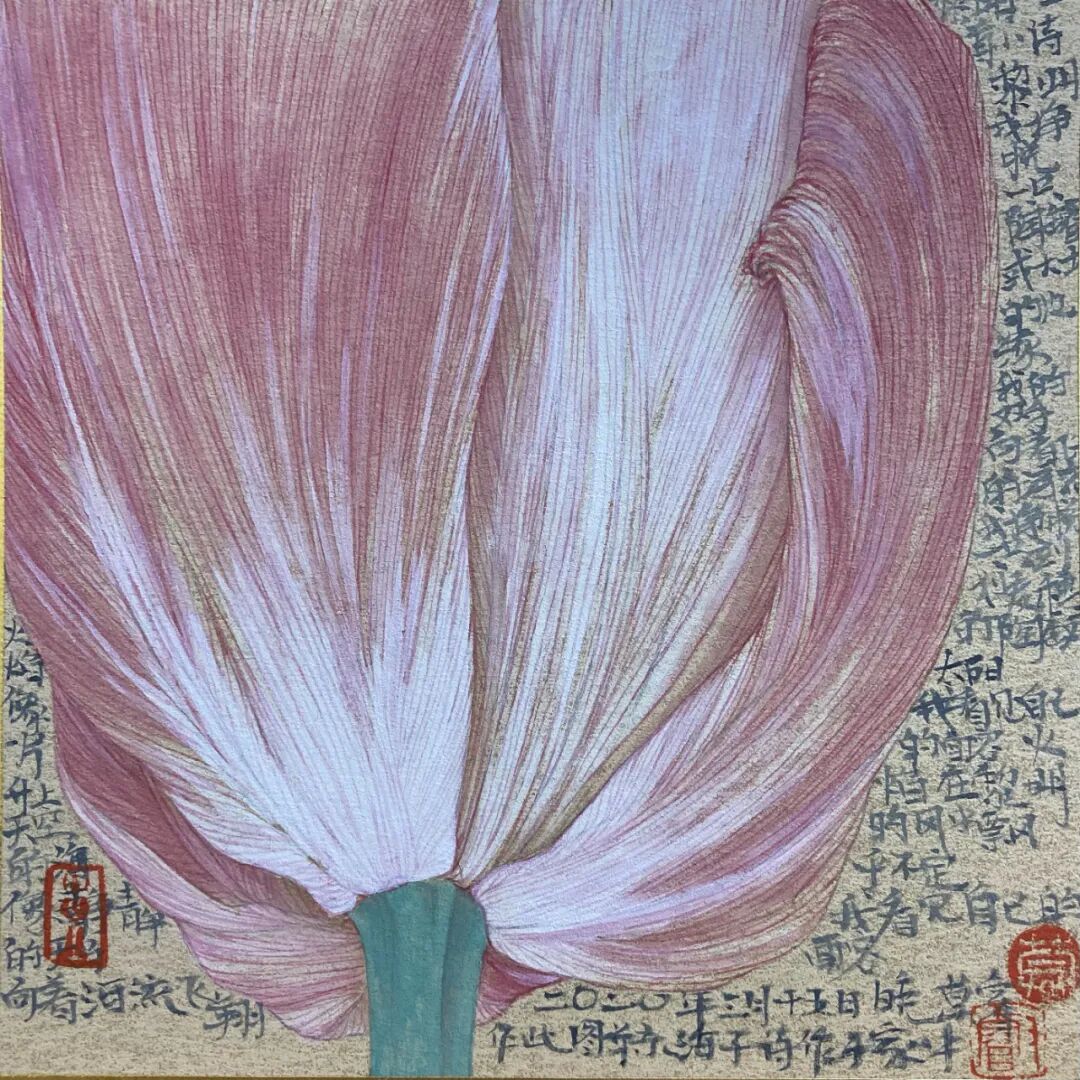

莫睿《花的诗》

17.5cm×17.5cm

中国画

2019年

莫睿《远游》

76cm×76cm

中国画

2020年

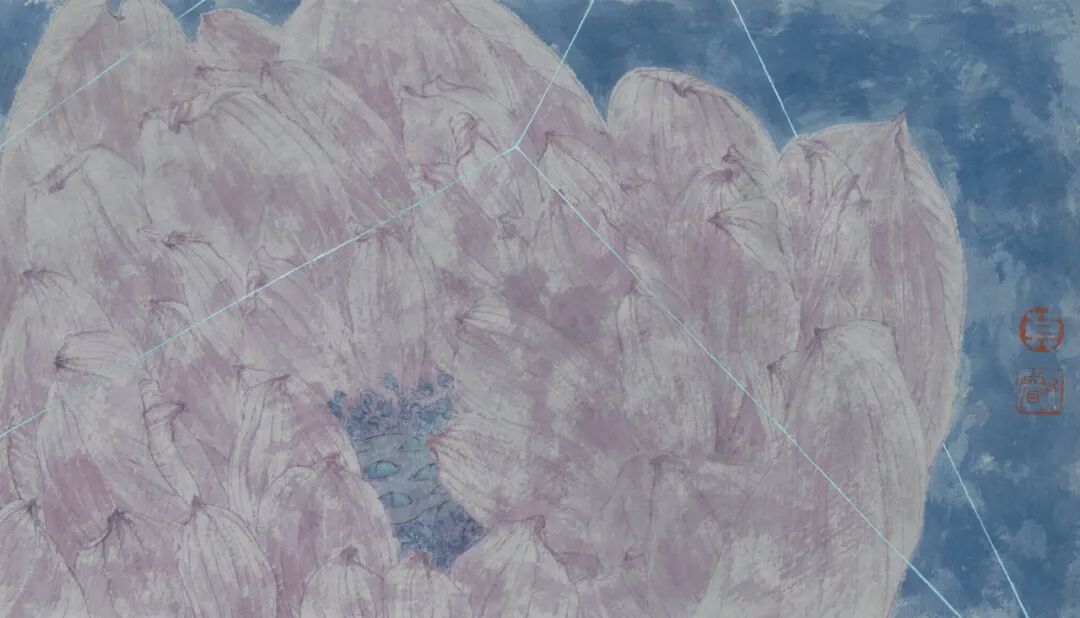

莫睿《莲》

16cm×28cm

中国画

2022年

莫睿《巡—2》

140cm×205cm

中国画

2022年

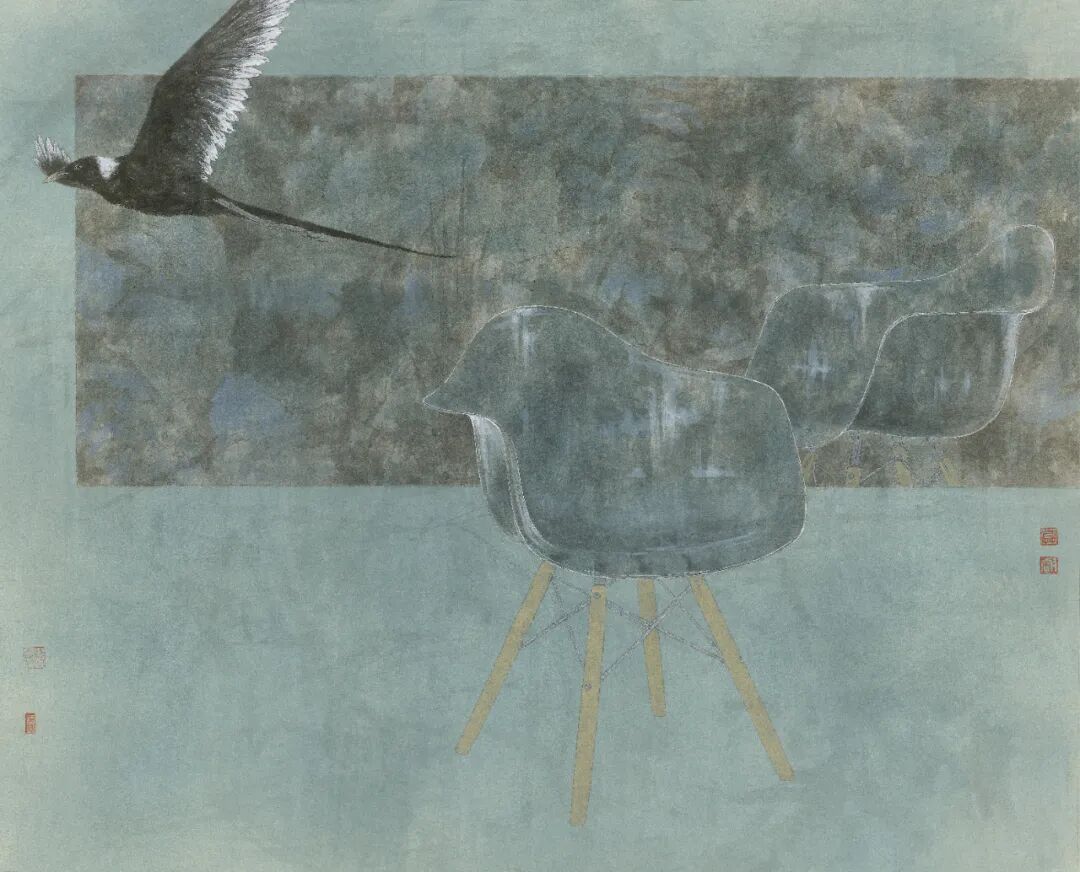

莫睿《飞向窗外的鸟》

86cm×107cm

中国画

2023年

莫睿《绿野—2》

37cm×54cm

中国画

2023年

莫睿《涟漪》

50cm×130cm

中国画

2024年

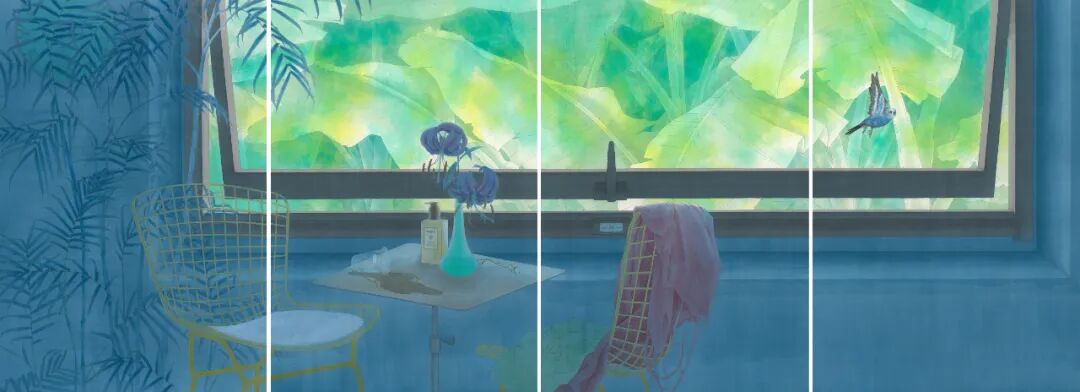

莫睿《午后》

120cm×340cm

中国画

2024年

莫睿《花隐若虚》

80cm×40cm

中国画

2025年

(来源:地道艺术)

艺术家简介

莫睿,1988年生,本科毕业于中国美术学院,研究生毕业于首都师范大学美术学院,师从导师韦红燕。中国美术家协会会员,中国工笔画学会理事,北京美术家协会理事,朝阳区美术家协会秘书长,朝阳区青联委员,朝阳书画院画家。