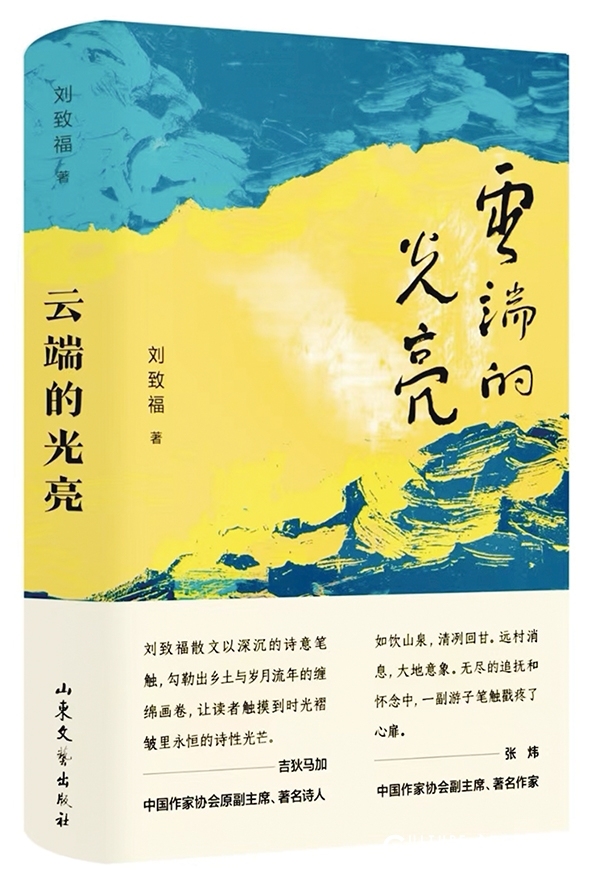

山东省政协常委、作家刘致福的新作《云端的光亮》近期由山东文艺出版社出版发行。该书收录了作者跨越30余年的80多篇佳作,篇章之间“浸透着一个追光人深邃的情感与坚韧的信念”,承载着他对生活与世界始终如一的热爱与洞察,为读者带来融美学意境与思想神韵于一体的阅读体验。日前,记者围绕该书的创作历程、核心理念、写作方式及内容选取等话题采访了刘致福常委。

刘致福部分作品

记者:祝贺您的散文集《云端的光亮》出版。这部凝聚着思想与情感的作品集,最初的创作源于怎样的契机?请谈谈这本书的缘起以及主要内容。

刘致福:谢谢您对《云端的光亮》的关注。正如您所说,这部作品凝聚了我太多的情感以及对于生活、生命和世界的思考。我从事散文写作已有近40年时间,此前已出版了4部散文集。这部散文集是应山东文艺出版社之约,对创作以来特别是近几年来新创作发表作品精心编选而成的。集中收入的80余篇作品,分为“吾乡吾土”“楸树与木槿花”“那些乡野的精灵”等六辑,横跨多个题材领域:从童年记忆的诗意钩沉到故土乡情的深情眷恋,从对故人亲人的绵长思念到旅途所见的哲思感悟,从对那些不知所归的“乡野精灵”(小动物)的真情追忆再到人生甘苦的深刻省思。这些作品,不论什么年代,也不论写的是什么,都有一个共同的特点,就是情真意浓。书写的对象,不论是物事还是人与动物,都倾注了我发自内心的一种真挚、深切的情感,也都凝聚和表达了我对人生、对生活的切实、深入的感悟与思考。一个“情”字、一个“思”字,应该是这些作品两个共有的关键词。“情”和“思”,既是这些作品创作的缘起,也是作品甚至我散文创作的归属和落点。

文学评论家、山东大学教授马兵评价说:这些散文“深植于中国‘感物缘情’的抒情传统,将沉郁的情感寄寓于客观对应物之中,构筑了一个情采芬芳的精神乡土”。确实,每一篇作品的创作,都缘于情、发乎思,最终也都是落于情、收于思的。

记者:在这部散文集中,您写下了故乡的山川河流、四季风物,以及这片土地上的亲人、生活,字里行间浸润着清澈向上的生命力,流淌着脉脉温情。能谈谈童年和故乡对您的影响吗?

刘致福:是的,这部散文集有近一半的篇幅是写故乡和童年的,尤其前两三部分,寄寓了我对故乡对亲人的深长思念。这些作品不少是在远行的高铁上写的,这一方面是缘于个人的写作习惯,另一方面似乎也暗合了一种隐喻。我17岁离开家乡,从那时起就开始了对故土、亲人的思念,走得越远,思念的线拉得越长;时间越久,思念的汁液越是黏稠。列车在田野上飞驰,铁路两边不断飞掠而过的乡村、田畴,都让我想起故乡,想起我的父母亲人,就会产生一种感情的冲动和创作与抒写的强烈愿望。

我在故乡的时间只有短短的十几年,但故乡却是影响了我的一生。故乡养育了我的体魄,更塑造了我的内心,语言表达、价值理念、审美趣味甚至思维习惯都有着故乡深深的烙印。童年对于一个人的人格和心理养成是至为重要的,而对于一个作家来说,童年几乎是他创作世界的全部。苏童说过,他的童年还可以再写一辈子。对我来说,童年和故乡是连在一起的,既是我的生命之源,更是我创作的根脉或者说脐带。我的每一次创作灵感都离不开故乡与童年的参与。这不是说所写的对象、内容是童年或故乡,而是说不论写什么都离不开童年、故乡的影响。哪怕我写在美国游历的作品,脑海里也离不开童年、故乡的影像。

从这个意义上讲,我的散文作品可以分为两类,一类是写故乡的,另一类是比着故乡写的。故乡为我提供了不竭的创作源泉,也为我标定了创作的精神坐标,写异乡时故乡是参照,写成年时童年是参照,童年时代在故乡形成的人格理想、价值观念影响和决定着我所有作品创作的成色与走向。故乡是我创作的情感归属和精神原点,每一部作品都闪动着童年和故乡情感、意识的影子和波光。或许,一个作家终其一生,是摆脱不了童年,也是走不出故乡的。

记者:您在代后记《追光记》中写道,您儿时的一次阅读,“一束崭新的光芒照射进来,这是文字带来的诗意的光芒,一种比自然光更强烈、更摄魂的光亮,一排一排的字符如无数尘埃粒子一样,构成一个更加丰富、更加浪漫、更加迷人的世界……引着我亦步亦趋地去追逐和捕捉”。您的书名定为《云端的光亮》,这束文学之光给您带来了怎样的滋养?您的创作经历是怎样的?

刘致福:我常在内心感叹,文学真是人类最伟大的“发明”,如果没有文学,人类该是多么蒙昧和郁闷,生活该是多么浑然无味。文学带给我们的是照彻心灵的光亮,这种光亮只能来自天际,是一种超越世俗,能够提升灵魂的力量。

我是比较早接受文学之光滋养的,小学四年级开始阅读长篇小说,文学为我在封闭的乡村打开了一扇窗,让我了解了大山以外的世界,让我的精神视域走得更远,心智的点位不断拉升。书名《云端的光亮》就取自书中一篇记述我这种灵魂成长经历的作品。我自感文学赋予我一双可以透视一切的眼睛,坐拥云端,可以清楚地看明白每一个人甚至包括动物的眼睛、心事,也包括自己的当下与未来。因之,坚定了我走出眼前的窘境,创造和追求美好前程的信心。在另一篇散文《希望之灯》中我记述了自己在遭遇一场雪灾之困之后,站在山巅,透过雪光清晰地“看到”自己未来一年、几年甚至多少年后的情景,这是文学之光带来的心智的明朗与意志的坚定。

文学之光的照彻和滋养,直接影响了我的文学创作,也影响了我的人生走向。如饥似渴地阅读使我的文学素养不断得到提高,也使我的文学梦想不断丰满甚至膨胀。我甚至放弃了数学的学习,一门心思阅读和写作。在八年级时就雄心勃勃地写作长篇,在同学间广泛传阅。这使我在家乡的小范围“浪得虚名”,连数学老师也另眼相看。但接下来的高考失利,让我从云端坠落。因为文学的支撑,虽然暂时失利,内心依然清醒和坚定。调整方向,终得所愿。这期间的磨砺,丰富了我的人生阅历,更坚定了我的文学理想。

我的文学创作从小说开始,1986年在《柳泉》杂志发表第一篇短篇小说,这之后几年时间发表20余篇小说,1993年出版小说集《大风》,后因工作原因封笔。但阅读和文学的梦想始终未曾间断。2010年,创作并出版散文集《马里兰笔记》,自此又开始散文和小说并行的创作。因为小说创作的原因,我曾尝试散文与小说的互文写作,将小说的白描手法与在场叙事引入散文创作,将散文写作的诗意营造引入小说。散文的小说化,小说的散文诗化,使我的创作呈现出不一样的样貌。多位评论家对此给予肯定,认为这种文体变革的尝试,为散文和小说创作带来了新的活力。

记者:当下,科技越来越发达。在您看来,数字化时代、AI时代,深阅读、经典阅读的意义是什么?

刘致福:诚然,数字化已经成为时代主流,特别是AI技术的出现,对社会生活的方方面面都构成了前所未有的冲击。在算法推送的信息流与AI生成的便捷知识之间,深阅读与经典阅读似乎已成为一种“奢侈”的智力活动。当然,数字技术带来的信息丰富性本身并非缺陷,真正的挑战在于我们如何在信息的海洋中不迷失自我。深阅读与经典阅读如同古老而恒久的智慧锚点,帮助我们在数字时代的洪流中保持思想的深度、历史的视野和心灵的自主。

所以,深阅读和经典阅读不是对数字时代的简单拒绝,而是一种必要的平衡——在算法推荐之外重寻选择的自由,在即时满足之上重建延迟满足的能力,在碎片信息之中重获系统、深度理解的可能。在这个意义上,深阅读与经典阅读不仅是个人的精神滋养,更是数字时代文明保持其深度与连续性的守护者。

正如卡尔维诺所言:“经典作品是那些你经常听人家说‘我正在重读’而不是‘我正在读’的书。”在一切似乎都在加速奔向未来的时代,或许我们最需要的,恰恰是这种愿意“重读”的勇气与智慧。

记者:恰如评论家王兆胜先生所言,书中的散文“多是从日常生活出发所进行的‘小叙事’”,却呈现出一种“大情怀”。无论是书写故土的人、事、物,还是旅程中的城市、见闻,以及多年的挚友等,您好像总能将生活里那些寻常但很细微的细节或感受生动地呈现出来。请分享一下您如何选择写作视角,以日常生活开掘属于自己的文学“深井”?

刘致福:好的作品都是从生活日常开始的,对日常的关注,对日常的反映和表现,对日常的深入开掘。日常的琐碎,隐藏着生活的本质和意义,看似平常的细节,往往连接和蕴藏着情感的矿床、人性的深井。所以,好的作家都会关注日常,注重和深入地研究日常的细节,努力地去描摹和呈现细节。王兆胜先生用“小叙事大情怀”来定义我的散文无疑是对我散文创作的鼓励,也确实点到了好散文应有的本质。

关于小叙事。从我个人来说,在写作中多从三个方面去努力:

一是找眼,就是找出最能打动人心的细节,这细节应该是担得起全文的文眼和灵魂的作用。生活中很多细节打动了我,我在作品中尽可能将这些打动我的细节呈现出来。所以在我的散文创作中,构思往往是从寻找打动自己的细节开始,我深知,只有打动自己、触动自己内心柔软的东西,才能有可能去打动读者。比如我在《父亲的脚步》一文中,最早想到也是触动我要写这篇作品的一个细节,就是父亲临终前,偶有意识时脚趾会动一动,这引起我第一次认真地打量父亲的脚板,父亲变形的脚趾和变硬变灰的指甲一下触动了我的泪点,结尾的一句话是我当时内心的独白,却点到了全篇的主题,父亲“这一生这两只脚板该是承受了多少磨砺、多少重压啊,现在可以歇一歇了,劳碌奔波一生的父亲也该歇一歇了”。这样的细节,看似平常,却最能触动灵魂、打动人心。

二是炼象,就是找准对应物,去营造点石成金的意象。比如在《楸树与木槿花》中,我分别用楸树和木槿花作为父亲、母亲的象征性对应物,对于父亲、母亲形象的塑造起到了诗化和升华的作用。炼象关键在炼,反复比对,深入琢磨,诗意刻画,要贴切、要准,又不能太拘泥、太写实。

三是在场,强化画面感、现场感。在散文创作中我主动引入小说的写作手法,奉行在场主义,力求落笔即进场。比如《屋后的楸树》,开篇第一句就是母亲和父亲的对话,直接将读者带入叙述场景。再是善用白描,特别是在写人物和景物时,寥寥几笔,让一幅生动的画面呈现出来,将人物活化、场景诗化。比如《国哥的爱情》中,不断出现的国哥在村头等待王卿的情节,如一幅诗化的素描,对于表现人物和深化主题都有传神的意义。

关于大情怀。散文的最高境界,应该是透过日常的琐碎,触发读者情感的共鸣,进而引发对生活、人生以至社会伦理甚至生命伦理等等问题的诗性观照。散文创作切口要小但意义要大,从小处落笔,前面应加上一句从高处着眼,对日常琐碎要有更高更远的“战略”思考。这并不是说要宏大叙事、重大主题,而是说在立意和结构时要跳出日常琐碎和感性认知,实现从形而下到形而上的诗性升华,进入一种更广大的诗性境界。比如“那些乡野的精灵”系列中,写了十多个小动物,仅仅写小动物从生到死的过程远远不够,那样顶多算是动物科普文章或者写生的纪实作文,只有写出它们与“我”的共情,写出它们与村里人生活密不可分的关系,把它们纳入乡野文化的大视野中去刻画和表现,反映出乡野文化中“万物皆灵”的生命伦理之“大”,才真正有了文学的意义。

我认为,优秀的散文作家都具有诗性的大情怀,也都善于从日常生活的褶皱中,发现和呈现诗性的光芒。

记者:您的文字中呈现出一种纯粹的“真”,饱含叙事的真诚,情感的真切,生命的真实。同时,语言平实、自然,轻灵又细腻,抒情性与现实性交织共生,情深意长间藏着万物的生存方式与人性的美善传统。这种语言风格是否与您的个人写作追求有关?受到过哪些作家的影响吗?

刘致福:您对我创作中“三真”的概括很准确。这三个方面实际应该是散文创作最重要的品格,也是我长期以来追求的目标和平时写作的规范。这三者我认为“情感的真切”是第一位的,真诚应是散文的生命,不论写人、叙事,感情都应该是真切的。我在写作中经历过三个阶段。早期是刻意地抒情,难免“强说愁”的人为造作,往往流于空泛和虚化,感动不了自己更打动不了别人。其次是自然主义的自主抒怀,信马由缰,泛情感化,缺乏节制和诗意表达,往往流于单纯和浅薄。最好的境界应是理性深挚的诗意表达,看似无声胜有声,这样的情感表达最真切也最具感染力。我崇尚这种境界,也在努力地去追求和实现。

其次是“生命的真实”。这涉及到散文写作中的人性态度以及生命伦理的崇高话题,是一个作家对于世界、对于人性、对于生命等重要命题的认知以及在创作中如何去把握和表达的问题。关于人和人的关系、关于人和动物以及自然、关于人与世界、关于生命个体与社会这些问题如何去认识、如何去反映和表达,看似宏大,实际上都很具体,我在散文创作中,通过琐碎的日常去表现和反映,力求做到深入和真实,书中“那些乡野的精灵”系列等多篇作品都有体现。

第三位“叙事的真诚”,实际也最重要,这是一个优秀的散文作家必须具备的禀赋和素养。我在创作中始终追求一种真诚、朴实的文风,实际从语言的价值规律来说,越真诚、越朴实越有力量。我很庆幸,很早就接触到鲁迅先生的作品,鲁迅先生如刻刀一样的语言给我留下深刻印象,自然成为我语言习练的经典范本。上大学后迷恋孙犁、汪曾祺的作品,二位先生都是散文语言的大师,曾经刻意模仿二位先生的语言风格,尤其孙犁先生的散文和小说语言,都对我的创作产生重要影响。当然,巨峰在前,如能得其皮毛亦足矣。

记者:您在文化系统工作多年,从本部散文集里也可以看出您对齐鲁文化的深厚情感和深切感悟,作为省政协常委、文化文史和学习委员会副主任,您对进一步挖掘齐鲁文化,深耕文化“两创”,讲好山东故事,有哪些思考和建议?

刘致福:山东是传统文化资源大省,作为中华优秀传统文化重要组成部分的齐鲁文化辉煌灿烂,经典作品汗牛充栋,如何更好地传承弘扬优秀齐鲁文化,是历史和时代赋予我们的重要使命。省政协去年隆重推出的《山东文化经典》一书,是传承弘扬齐鲁文化的典范之作,对于传承弘扬齐鲁文化具有重要的指导和引领作用。建议在此基础上,进一步加大传承弘扬的力度,进一步细化和具体化,特别是要加大对齐文化的发掘和传承弘扬力度,不断发现、整理和推出更新更大规模的经典之作。同时,建议经典的传承弘扬要抓好两头,一是抓好面向青少年的齐鲁文化经典教育和传播;二是抓好面向基层社区和农村群众的齐鲁文化经典普及教育。特别是广大农村,乡村振兴中乡村文化建设任重道远,建议以齐鲁文化经典传承和弘扬为突破口和切入点,多做打基础、强根基的工作,为乡村振兴注入文化力量。

记者:请谈一谈您下一步的创作计划。

刘致福:我的散文创作反映农村生活、乡野文化的内容占有很大的比重,在未来的创作中我会以更大的热忱投入乡土叙事,对乡野文化和乡村生活深入开掘,力争创作出更多更满意的乡村题材的散文和小说作品。

(记者/聂梅 来源:联合日报)

作者简介

刘致福,山东威海人,中国作家协会会员。作品散见于《人民文学》《小说选刊》《散文选刊》《散文海外版》《儿童文学》《少年文艺》《万松浦》《山东文学》《时代文学》等文学期刊。出版小说集、散文集7部。曾获《山东文学》优秀小说奖、丰子恺散文奖、刘勰散文奖等多种文学奖项,多篇散文作品入选中学语文读本和高考、中考模拟试卷。