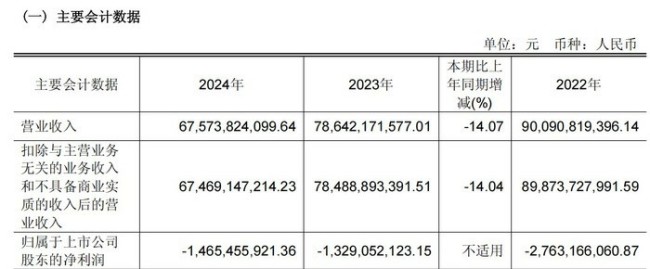

4月25日晚,永辉超市(601933.SH)披露了2024年年度报告。2024年该公司实现营业收入675.74亿元,同比下降14.07%;归属于上市公司股东的净利润为-14.65亿元,亏损额较上年的-13.29亿元扩大1.36亿元,这也是该公司连续第四年录得亏损。

伴随业绩下滑的,是公司规模的显著收缩。财报数据显示,与2023年底相比,永辉超市2024年底的在职员工总数从98513人锐减至79224人,一年内减少了19289人,降幅高达19.6%。销售人员减少最为显著,缩减近1.86万人,技术人员也减少了38%。

关店和调改并行,转型阵痛拖累短期业绩

财报显示,营收下滑主要由于“零售行业竞争激烈,公司主动进行大幅度门店优化以及战略和经营模式转型”。2024年,永辉超关闭了多达232家经营不善的“尾部门店”。与此同时,公司引入“胖东来”模式,启动“品质零售”战略转型,截至2024年底完成了31家门店的调改升级,截至2025年4月25日已达61家。

财报提到“调改门店迅速大幅提升客流和销售额”,但由于这些门店主要集中在下半年完成,且数量占比较小,积极效应对全年整体收入的提振作用有限。

大规模关店的负面影响,叠加调改期间商品结构调整,如淘汰旧品、引入新品、推行裸价控后台策略,对毛利率造成的短期压力,毛利率同比下降0.78个百分点至16.09%,共同导致了营收和利润的双双下滑。此外,对长期亏损或拟关闭门店计提的2.08亿元资产减值准备,进一步加剧了亏损。

成本控制初见成效,现金流敲响警钟

在“节流”方面,永辉超市展现出较强的执行力。通过精简组织架构、优化采购模式、降低仓储物流成本等措施,公司2024年的销售费用、管理费用、财务费用分别同比下降11.04%、5.05%和14.02%。前期信息系统开发基本完成,也使研发费用同比大幅下降42.50%。

2024年,永辉超市经营活动产生的现金流量净额同比骤降52.04%至21.91亿元,亮起了黄灯。财报解释主因是“收入及毛利率下降使得毛利额减少以及云金科技剥离使得贷款收回减少”。投资活动产生的现金流量净额更是同比下降356.48%,为-11.23亿元,主要系购买理财产品所致。

部分投资者对此表达了担忧:“永辉的经营性现金流同比大幅下滑”,“关闭大量店铺会导致经营现金流减少,而调改店铺需要花钱。当务之急是调改要快,效果要保证,和时间赛跑。”现金流的紧张状况,给永辉超市的转型增添了更多不确定性。

记者对比发现,永辉超市母公司在职员工从2023年的6060人减少至4171人,降幅达31.2%;主要子公司在职员工从92453人降至75053人,降幅18.8%。销售与技术岗位缩减明显,销售人员从92899人减少至74346人,降幅约20.0%,技术人员从724人减至449人,降幅38.0%,永辉超市在收缩市场与技术投入。

“品质零售”战略定调,供应链与数字化成关键

面对困境,永辉超市并未动摇转型的决心。公司在年报中4次提到胖东来,表示将“坚定胖东来模式和品质零售的战略方向始终不变,打造更适合中国主流家庭的国民超市”。

未来,永辉超市计划聚焦核心供应商和核心大单品,目标孵化100个亿元级单品,深化供应链改革。同时,线上业务和数字化能力仍是发力重点。

2024年9月,原股东牛奶公司、京东等将合计29.40%的股份转让给广东骏才国际商贸有限公司,后者成为永辉超市第一大股东。新股东的加入,为“品质零售”战略的推行注入了新的动力。

对于这份年报,市场反应复杂。有投资者认为:“利润并不重要,营收下降得还可以接受,毕竟关店200多家”,表达了对转型阵痛的理解。但也有投资者对永辉超市的估值提出质疑:“没看懂,净资产不到100亿,大幅亏损,500亿市值咋来的”。

更多关注点落在了转型的速度和效果上,“调改后的店铺,经营现金流会比没调改的店铺要优秀很多,所以速度必须加快”,这类观点反映了市场对于永辉能否快速复制调改店成功经验、扭转经营现金流颓势的关切。

(来源:新黄河)