公然造假:

打杂志社投稿电话被某公司“截胡”,其负责人曾叫嚣代写不违法

如果不通过中介,自己写论文并向杂志社投稿,最终被录用刊发的可能性有多大?记者尝试联系,没想到刚迈出第一步,就被“截胡”了。

5月8日,记者在网络上查询到广东某省级女性学术期刊网站,在拨打网站显示的“稿件查询”电话后,接电话的却是自称湖南某文化有限公司编辑的陈女士。“我们公司从2007年开始做论文代发,组稿的杂志超过上千本。”陈女士信誓旦旦地保证。

陈女士称,其所在的文化公司是该女性期刊的“组稿单位”,负责征收稿件和稿件初审工作。由其公司送审的文章享受“绿色审稿通道”,交给主编审稿通过后,客户缴纳7700元,文章即可刊发。如果现在下单,预计最早2025年10月可以见刊。

记者在陈女士发来的小程序上看到,其所在的公司不仅提供代写代发服务,还可以为这些服务开具发票。

陈女士发来的公司小程序

记者顺藤摸瓜,进一步查询发现,陈女士宣称的这家湖南某文化有限公司的股东、执行董事为吴某。2019年,吴某曾在长沙某文化传播有限公司任股东和执行董事;同年,这家文化传播有限公司因代投代写论文等学术造假问题,被长沙市高新区工商分局突击检查。

在之前的报道中,吴某否认其开展的代投代写论文等服务是违法行为,“国家没有出台正式法律条款,不违法的事情公司为什么不能做?你可以说违规,但是没有相应的处罚,这些也只可能是道德层面上的。”他还宣称,“‘写手’自己原创出来的文章,再把著作权转让给客户,这并不违法。”

监管认定难:

商家赌的就是客户被骗也不敢报警

不可否认,发表论文在评职称、毕业答辩等工作和学业中占据重要地位,然而受限于时间、精力和个人水平,许多人无法完成论文的撰写和刊发,找中介代写代发似乎成了“救命稻草”。

那么,代写代发论文是否真如吴某叫嚣的“不违法”?

北京安剑律师事务所周兆成律师表示,从学术角度看,论文代写行为严重违反学术诚信。教育部《学位论文作假行为处理办法》《高等学校预防与处理学术不端行为办法》中均有明确规定,出现买卖论文、代写论文等作假情形,可依法撤销相关人员学位并注销证书,对相关人员进行处理。

从民事角度看,代写论文交易中双方签订的合同违背公序良俗,依据我国《民法典》第一百五十三条第二款,此类合同无效。河南泽槿律师事务所主任付建认为,即使商家如约履行代发承诺,代写代发机构属于中介,组织或者参与学位论文买卖、代写的,若金额巨大,可能会被认定为非法经营罪。

一个不争的事实是,很多客户并未与代发代写商家签订合同,一旦对方“卷款消失”,后续维权将十分困难。一位不愿透露姓名的高校教师告诉记者,学术领域的确存在论文代写代发的现象,此类行为属于“灰色产业”,交易欺诈风险较高,且受害者担忧曝光事件影响其职业生涯,往往选择忍气吞声、放弃报警。

周兆成律师认为,“代写代发论文”监管难点有三。其一,《刑法》尚未将论文代写单独入罪,使得打击力度受限,仅靠行政手段和民事追责,威慑力不足。且“论文辅导”与“代写”界限模糊,部分机构打着辅导旗号行代写之实,难以精准认定和查处。其二,网络交易隐蔽,代写商家通过变换关键词、使用暗语等方式逃避监管。还有跨境代写的存在,由于服务器在境外,管辖权和执法难度大,难以对相关主体进行有效惩处。其三,论文代写交易多通过线上完成,聊天记录、交易凭证等电子证据易被删除或篡改。且买家和代写方往往不愿配合调查,导致监管部门难以获取有效证据。

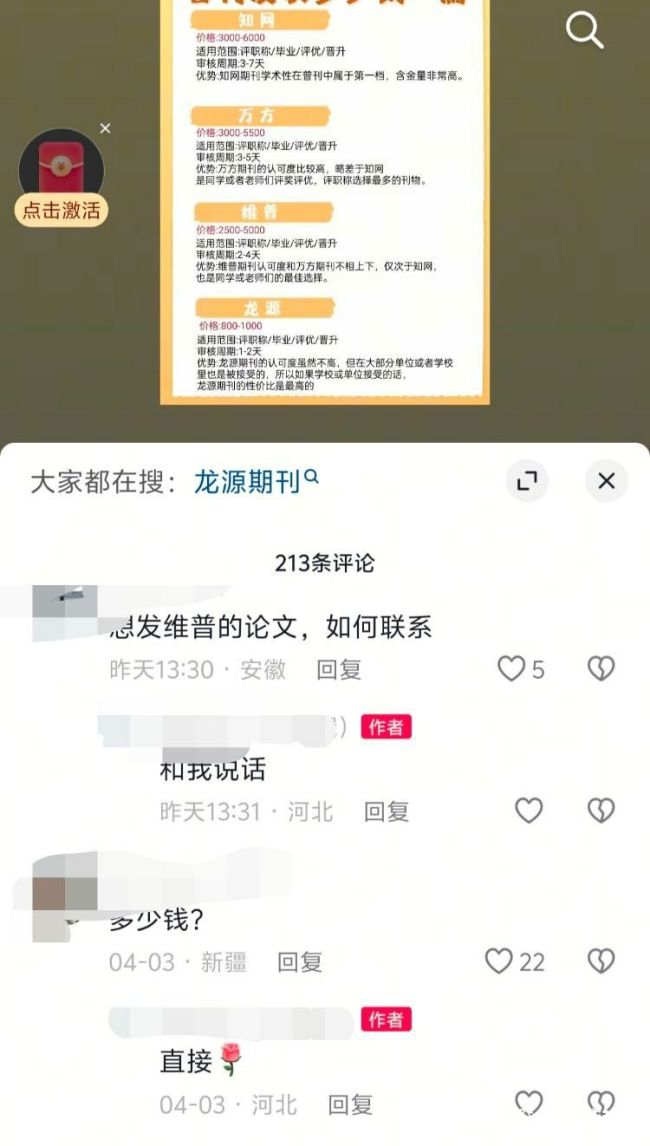

短视频平台上揽客的代写代发论文商家

代写代发论文的揽客和交易大多借由网络平台完成,那么,面对明码标价、公然“截胡”等猖獗行为,相关平台是否应该担责?

周兆成律师认为,如果网络平台明知或应知平台上存在论文代写交易,却未采取必要措施(如删除相关信息、停止提供服务等),根据《民法典》等相关法律,可能构成帮助侵权,需与代写机构、买家承担连带责任。同时,平台运营者可能因违反互联网信息服务管理相关规定,面临网信部门等的行政处罚,包括警告、罚款、暂停或终止服务等。

(来源:海报新闻)