摘要

在现代形态的中国美学和艺术史研究中,传统工艺性器具的价值一般被分为两种:一是实用,二是审美。但就中国上古器具作为礼器的特性来看,它更重要的价值却在于象征。换言之,在中国社会早期,人类制器的目的,绝不仅仅是为了实用和好看,而是要以此为基础引申出更深广的哲学意义。像《周易》的“制器尚象”和孔子的“器以藏礼”之论,均是将器具作为天地人神之思的载体来看待。同时,由于器具价值所展现的哲学性,与此直接相关的器具制作活动也不是一般的技术或艺术劳动,而是包含着对道器和道技关系的深刻省察。这样,对于中国先秦器具及相关制作技艺的哲学研究,就成为对一般美学和艺术学研究的重要深化和拓展。

关键词

夏商西周;《周易》;礼器美学;器具哲学

一般而言,人工器具的价值可分为两种:一是实用,二是审美。就像一件陶器,它在实用层面可以作为容器,满足人装盛物品的需要;在审美层面可以作为观赏器,以其形式感给人带来审美愉悦。但在实用和审美之外,器具还往往以其造型图案表达对某种精神观念的隐喻或暗示。这就像一件远古时期的陶罐,它被放在现代人的厨房(实用)或客厅的博物架上(观赏),和放在古代祭坛上,展示的价值是不一样的。在后一层面,它会表现出超越实体之物之上的企图,使器具成为某种精神观念的象征。比较言之,器具的实用性往往与其容积(内容)有关,审美特性与其外观形式有关,象征性则是以器具的内容、形式为基础实现的进一步外向价值延展,它使器具由质料性存在、形式性存在进一步跃升为符号性存在,由人工物跃升为意义物。正是在此意义上,器具超越了实用和审美价值,最终走向了政治、哲学、神学或形而上学。

目前,中国美学和艺术史界对于先秦器具的研究,大多将器具的价值限定在了审美的层面。人们习惯于关注一件器物在造型、线条、纹饰、图案等方面所展示的审美价值,而对其包蕴的象征意味视而不见。但事实上,在中国社会早期,人类制器的目的,绝不仅仅是为了实用和好看,而是要以此为基础引申出更深广的哲学意义,即将器具作为天地人神之思的物态形式来看待。同时,由于器具价值所展示的哲学性,与此直接相关的器具制作活动也不能仅仅被视为一般的技术或工艺劳动,而是包含着对道技关系的深刻省察。这样,对于先秦器具及相关制作技艺的哲学研究,就成为对一般美学和艺术学研究的重要深化和拓展。

一、世界的人工图像

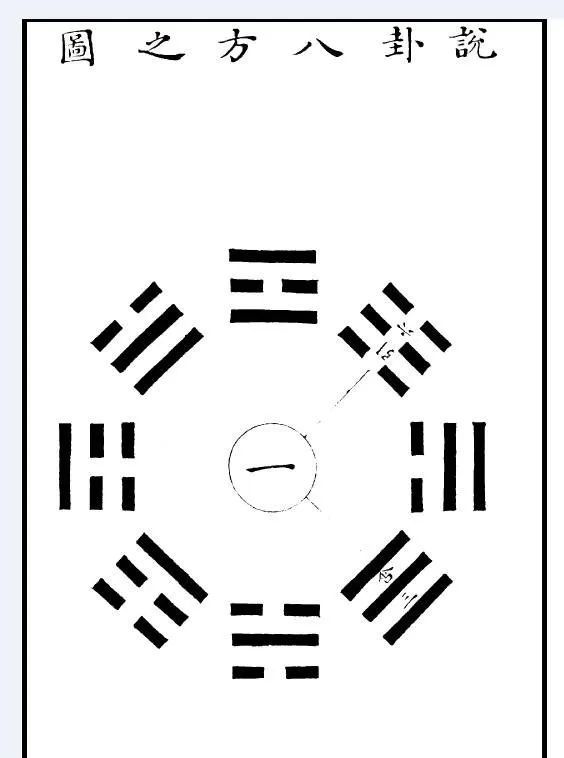

中国社会早期器具象征价值的呈现,与人对自然的认识密切相关。从史源看,它起于上古中国人对自然世界的“观物取象”,是其试图以极简方式把握世界的必然结果。《易传·系辞下》讲:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,伏则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”[1]这段话虽然没有涉及人工器具,但对理解中国器具的哲学发生却是奠基的。下面试作分析:

按照一般的认识规律,人认识世界的过程,首先是世界被人的感官建构、从而获得感性经验的过程。但惟有这种经验具有秩序性、并尽量简洁化,它才易于被人类掌握。在《易传》中,包牺(伏羲)氏作为中国自然认识史发端的人格象征,他仰观天象,俯察大地山川,就是要实现对自然世界感性形象的认知。但是,这个扑面而来的自然世界,为人呈现的形象无限杂多,这就需要通过归纳、类分等方式为人的自然经验理出秩序。据上引史料,包牺(伏羲)氏通过对自然世界的仰观俯察,制作了八种卦象。这个“八卦”在中国历史中被赋予了无限的神圣或神秘意义,但质而言之,它不过是先民以类抽象的方式归纳整理出的八种图式,从而使人对世界的认识趋于秩序化、类型化、简洁化。正如黑格尔所讲:“八卦一般地是涉及外在的自然,从对八卦的解释里表现出一种对自然事物加以分类的努力。”[2]而这种努力的目的则无非是化繁为简,使对象世界易于为人类掌握。如郑玄释“周易”之“周”云:“《周易》者,言易道周普,无所不备也。”[3]这里的“周”,就是指自然世界的无限多样性以及八卦涵盖范围无所不包的特性。郑玄又释“易”云:“易一名而含三义:易简,一也;变易,二也;不易,三也。”[4]在这三重释义中,“易”的“易简”之义居于首位。所谓“易简”,按《易传·系辞上》:“易则易知,简则易从。易知则有亲,易从则有功。”[5]据此可以看出,包牺(伏羲)氏在中国人自然认知史源头制作八卦的意义,一是指这八种图式全面涵盖了天地间的万千物象(“周”),并因此使卦象具有真理性;二是指这种形式抽象,使纷繁的世界变得简单,并因此易于作为人事的指导。

当无限杂多的自然物象被浓缩为八种卦象,这八种图式及其变体(如六十四卦)也就反过来成为世界存在性状的视觉相等物。自此,世界的显现就有了两种模式:一是自然世界的自在呈现,它存在于人的眼目色相之间;二是人工图像的显现,即以抽象的卦象形成对世界的图式化表达。《易传·系辞下》云:“《易》者,象也。象也者,像也。”[6]正是在讲人工图像反向映显自然世界的特性。但是,就人与世界的关系而言,人的认知能力的有限与世界的无限之间存在着永难克服的不对称。这意味着再完备的人工图像也只能映显对象世界的局部性状,而不可能真正与其重叠。或者说,人工图像(卦象)对世界的呈现永远只能是以有限的形象形成对无限世界的暗示,而不可能再现世界本身。在人的经验边界之外,存在着人力无法触及的超验区域。这一区域的不可知性,意味着人工图像(卦象)的表达既立于直观又指向暗示,既可局部再现又必然走向象征。这一“超以象外”的指向,为易学走向哲学乃至神学开了滥觞。

伏羲八卦图

二、《周易》的器具哲学

在中国先秦文献中,对于器具哲学特性的认知,《周易》具有奠基性。之所以做出这种判断,有如下原因:首先,《周易》的图像(卦象)哲学,显现出广义上的器具性。比如,它用“——”代表阳,以“——”代表阴,然后用阴线和阳线的不同组合排列成八种卦象。其中,乾卦代表天,坤卦代表地,巽卦代表风,震卦代表雷,坎卦代表水,离卦代表火,艮卦代表山,兑卦代表泽。这些卦象,既具有对宇宙整体的包容性(天、地),又显现出宇宙内部的构成性(风、雷、水、火、山、泽),可以说是一种建筑学意义上的宇宙模型。在此,宇宙虽然不是器具,但卦象的组合和互动却使宇宙显现出器具化构型的特征。其次,关于图像与器具的关系,《易传·系辞上》云:“《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。”[7]这中间提到的“制器尚象”说明,中国远古时期对器具价值的界定,与《周易》的卦象一样,都是以对对象世界的图像表现作为目的。《周易》对世界的图像建构和哲学阐明,对人工器具具有同样的适用性。也就是说,它们都充当了对象世界的视觉相等物,都是以人工图像作为对象世界的象征。第三,《易传·系辞上》讲:“见乃谓之象,形乃谓之器。”[8]按照这种界定,图像和器具具有一体性,都是使对象事物显象或显形的方式。同时,无论“观物取象”还是“制器尚象”,其最终目的都是“立象尽意”,即以形象作为世界无限性的象征,作为世界隐秘意义的揭示者。在此,哲学乃至神学,构成了两者的共同目标。

一个值得注意的问题是,在当代社会,虽然也有一些哲学家大谈器具哲学,如海德格尔在《艺术作品的本源》中对凡高《农鞋》的卓越阐释,但实用和审美仍然构成了现代人对器具价值的主流认知。尤其是现代科学对一切神性之物的“去魅”功能,更使对器具实用和审美价值的认知得到无限强化。这是现代艺术史研究往往更重视古代器具的审美特征(如造型、线条等),而忽视其哲学象征价值的根本原因。但是,以这种方式介入《周易》器具观念研究,显然是无效的。如上所言,这部文献无论在图绘层面谈“观物取象”,还是在器具方面谈“制器尚象”,其目的均是哲学性的(“立象尽意”),对涉及日常人伦物用层面的问题则采取了全面搁置的态度。这种状况意味着,在古今之间,存在着对器具价值认知的重大差异。现代科学主义的器具观,已基本将器具的哲学和神性价值荡涤净尽。除了一些存在于公共空间的纪念性建筑仍然保持着象征意味外,人的日常生活基本被裸化的物包围。对于这种纯粹消费性的物,最有效的分析手段只能是人体工学和美学。但是《周易》的“制器尚象”和“立象尽意”之论却证明,在远古时代存在着相反的状况,即:它不是实用、审美祛除了象征,而是象征压倒了实用和审美,或者至少通过象征实现了对实用、审美等世俗价值的超越性引领。

可以认为,对实用和审美的搁置、对以图像和器具建构人与世界关系的肯定,保证了《周易》的哲学品质,这也是我们可以将这一文本视为图像或器具哲学的原因。至于它何以能够摆脱实用和审美的拘滞,而一任思维在哲学的高空运行,则有其独特的路径。黑格尔在谈及《易经》时曾讲:

这些基本的图像被拿来作卜筮之用。因此《易经》又被叫做‘定数的书’,‘命运或命数的书’。在这样情况下,中国人也把他们的圣书作为普通卜筮之用,于是我们就可看出一个特点,即在中国人那里存在着在最深邃的、最普遍的东西与极其外在、完全偶然的东西之间的对比。这些图形是思维的基础,但同时又被用来作卜筮。所以那最外在最偶然的东西与最内在的东西便有了直接的结合。[9]

在这段话里,黑格尔将《周易》视为卜筮之书,这也是现代中外学者对这本书的一般定性。但关键问题在于,卜筮之所以是可能的,却正是建立在自然物象、人工图像与世界隐秘、人类命运之间的互通性。就《周易》的思维路径来看,它首先是将自然图像转换为人工图像(八卦及其变体),然后借助这一图像系统外向映射自然界各种偶然现象背后隐匿的普遍真理,最后对置身其中的人类命运做出占验。这中间,无论自然世界的神秘性还是人类命运的难以捉摸,都是关乎哲学终极问题的。《周易》的“观物取象”、“制器尚象”,其根本目的无非是将图像或器具作为自然奥秘和人类命运的符码。于此,《周易》作为卜筮之书的卜筮性,正是造就了它的哲学性,也有效保证了它对实用、审美等形而下价值的超越。《易传·系辞下》云:“作《易》者,其有忧患乎?”[10]这种忧患,和后世文人政治性的家国之思毫不相干。它指的是形而上层面的天人问题,是人面对自然的异己性和人存在的命运感的深深不安。《周易》对卦象和器具的定位,正是存在于这种宏大而深邃的哲学命题之中。

三、《周易》器具哲学的历史印证

人工器具作为器具的感性和具体性,作为表意符号的深邃性和普遍性,这两者的对接,为器具向哲学的生成提供了便畅的通道,也说明了上古器具在形象与哲思之间的杂合性。这类器具,就其形式的感性而言,它具有艺术性;就其表意的普遍和深邃而言,它又是哲学的。黑格尔之所以将东方上古艺术称为象征性艺术,正是看到了它在形象与表意之间游移的特征。同样,近人巫鸿将这种艺术称为礼仪美术[11],也是注意到了这种艺术既诉诸形象又超越形象的双重特点。但值得注意的是,在西方,自黑格尔以降,对器具哲学隐喻意义的探寻,人们一般集中于公共建筑等宏大的人工造物。如黑格尔所言:“建筑艺术的基本类型就是象征艺术类型,建筑为神的完满实现铺平道路。”[12]这类建筑往往因为富含政治、宗教、神学意义而成为一个时代的精神纪念碑,所以又可称为纪念碑性的艺术。从历史看,在中国社会早期,即《周易》最早行世的年代,这种纪念碑式的艺术是存在的。其代表性的案例就是夏禹所铸的九鼎。如《左传·宣公三年》所记:

昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若。螭魅罔两,莫能逢之,用能协于上下,以承天休。[13]

这是公元前606年,周大夫王孙满对夏禹铸造九鼎原因的解释。在这段话中,王孙满用“铸鼎象物”为青铜鼎的功能进行定位,即以器具图案作为远方世界的视觉相等物。这与《周易》的“制器尚象”思想是一致的。夏禹用青铜图案摹写远方世界,其目的在于让百姓预先了解各种鬼神怪异之物,以便在远行时能有效避让(“螭魅罔两,莫能逢之”),这是在强调九鼎对异己世界的认知价值。但从上引文献看,认知并不能代表这组器具(九鼎)的所有价值,这是因为:首先,九鼎上的图案即便再完备,它摹写的也不过是自然界的虚拟之物。所谓“螭魅罔两”,并不是自然的真实,而是人对远方超验之域的神性想象。也就是说,它的功能与其说是让人认识远方世界,倒不说是变相激发起了人对远方世界的想象。其次,九鼎器具所要实现的最终目的是沟通天人(“协于上下”),从而获得神的护佑和赐福,这就从对远方世界的认知问题,最终走向了宗教和神学问题。据此可以看到,夏禹铸造九鼎,其目的在于以器具之象映显天地之象,即以铜鼎的具体性暗示周遭空间世界的一般性。但就空间世界的无限广延而言,它最终又必然会溢出人经验的边界,触及超验之域的鬼神乃至上帝。这样,夏禹“铸鼎象物”,其出发点可能是现实的,其结果则必然是想象的、哲学的乃至神学的。九鼎不可能是对世界的全真性摹写,而只可能是对世界无限性的象征。它作为艺术的象征性或纪念碑性,就是指它超越了自身形象的有限,将人的哲思引向天地人神之境。

在中国历史上,九鼎是国之重器。夏禹铸九鼎以象征九州,器表图案摹写天下百物鬼神,其体量的庞大是可以想见的。关于九鼎超出一般器具之上的特征,《战国策·东周策》记云:“夫鼎者,非效醯壶酱甀耳。……昔周之伐殷,得九鼎,凡一鼎而九万人挽之,九九八十一万人,士卒师徒,器械被具,所以备者称此。”[14]《战国策》中的纵横家长于夸饰,其言论多不足采信,但就九鼎在体量和重量上所具备的崇高和神圣感而言,却无法否定。[15]这意味着在《周易》行世、即人的思维被象征或巫术主宰的时代,中国具备以宏大的人工筑造与天地之思相匹配的能力。九鼎与西方的金字塔、雅典卫城、罗马万神殿等具有类似的纪念碑属性。

但同样值得注意的是,在中国社会早期,人工器具象征价值或对哲学、神学意味的承载,并没有被器物的体量限制,微末的人工造物同样可以成为崇高而神圣的象征体。如巫鸿所言:“那些看起来并不那么令人震撼的古代玉器、铜器和蛋壳陶器,实际上有着堪与高耸入云的埃及金字塔相比拟的政治、宗教和美学意义。”[16]确实,像距今4000年左右的良渚文化玉琮和玉璧,玉璧直径一般在10厘米左右,玉琮的高、宽一般也不超过10厘米,但这小小的玉璧却象征天,玉琮却象征地。其意义表达的普遍性并不亚于庞大的九鼎和西方的巨型建筑。在甲骨卜辞和《周易》的爻辞中,自然物象的表意性更是弥漫性的——几乎任何可见之物都在通向一种隐秘的暗示,被赋予了超出物自身之外的意义。就此而言,中国先民围绕自然和人工造物获得的哲学发现,不但在体量匹配层面是成立的,而且能小中见大、见微知著,体现出无微不至、无孔不入的特点。这意味着,在中国社会早期带有巫术性质的象征性思维中,其实围绕现实世界构建起了一个事无巨细、囊括万有的象征之网。现实的世界就是象征的世界,就是哲学和神性的世界。这种思维赋予了一切经验之物超验的意义,使现实生活中的任何细节均有机会分有崇高和神圣。后世的中国人,总善于从微末庸常的事物中发现耐人寻味的美感,并进而生发出无限的哲思。这种生活态度和审美取向,实是由《周易》时代的巫觋文化开启的。

良渚玉璧、玉琮

四、卦象对器具的构建

最后需要指出的是,按照《周易》的象征思维,人类制作器具的目的不仅是为了实现对对象世界的实物摹拟和哲学暗示,而且也是以卦象为本实现对器具形式和功能的建构。如《易传·系辞下》在叙述完包牺(伏羲)氏观物取象、制作八卦之后,又接着讲:

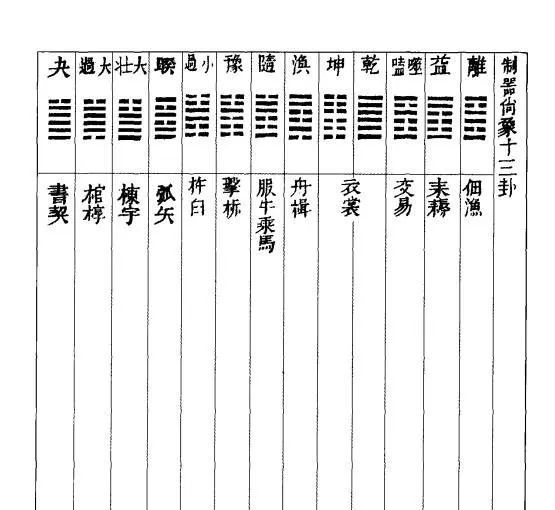

作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸《离》。包牺氏没,神农氏作,斵木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸《益》。日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所,盖取诸《噬嗑》。神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,通其变,使民不倦。神而化之,使民宜之。《易》,穷则变,变则通,通则久。是以自天祐之,吉,无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸《乾》《坤》。刳木为舟,剡木为楫,舟楫之利以济不通,致远以利天下,盖取诸《涣》。服牛乘马,引重致远,以利天下,盖取诸《随》。重门击柝,以待暴客,盖取诸《豫》。断木为杵,掘地为臼,臼杵之利,万民以济,盖取诸《小过》。弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威天下,盖取诸《睽》。上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨,盖取诸《大壮》。古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数。后世圣人易之以棺椁,盖取诸《大过》。上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸《夬》。[17]

这段话以远古圣王世代更迭为序,列举了诸种器物的创制过程,具有器具史的意义。其中,包牺(伏羲)氏发明了网罟,神农氏发明了耒耜,黄帝、尧、舜发明了衣裳、舟楫、双重门、木梆、杵、臼、弓、箭、房屋、棺、椁等。值得注意的是,该段文献认为,所有这些器具的发明和创制,均来自于对八卦图式及其变体的效仿和摹拟。如网罟源自《离》卦,耒耜源自《益》卦,衣裳源自《乾》卦和《坤》卦,舟楫源自《涣》,等等。如孔颖达所讲:“‘以制器者尚其象’者,谓造制形器,法其爻卦之象。若造弧矢,法《睽》之象;若造杵臼,法《小过》之象也。”[18]按照这种解释,《周易》的“制器尚象”,就不是器具制作的目的论的问题,而是器具的发生学问题。也就是说,它不是指人以器具摹仿、映显世界,而是指以《周易》卦象为范本指导、规范器具的功能和造型。由此形成的释义链条是:圣王首先观物取象,然后制作八卦,最后按八卦(及其变体)图式制作出实体性器具。换言之,所谓“制器尚象”,并不是人直接仿照自然物象制作器具,而是摹拟了《周易》的人工图像(八卦)。这种图像具有先在性,其功能与现代意义上的人工设计图几无差异。

制器尚象十三卦

一般而言,人类的器具制作,最看重的是其为人所用的功能,它在制作过程中摹拟自然物象也有高度的可能性。如山东龙山文化时期的狗形鬶及后世的鸡头壶等等,均属于仿生类器具。但如果说器具制作摹仿的是《周易》由阴阳线组合而成的卦象,则是匪夷所思的。正是因此,自宋代以降,对这种说法的质疑和批评就没有断绝过。但是在我看来,就像《易传·系辞》在诸卦象与器具之间建立对应关系过于机械一样,今人对《周易》卦象的理解也是机械性的。人们只注意到了卦象形式的恒常性,而忽略了卦象之间、尤其是每一卦象内部包蕴的无穷变易。如《易传·系辞上》所言:“彖者,言乎象者也;爻者,言乎变者也。”[19]这里的“彖”,指《周易》每一卦开头总括性的卦辞,它具有意义的稳定性;“爻”则指对每一卦的多重解释,具有表意的变化性。在《周易》中,虽然每一卦的爻辞止于六条,但由此预示的变化却是无穷无尽的,甚至可达到“神无方而《易》无体”[20]的极致。据此来看,《周易》讲制器以卦象为范本,并不是要求器具在构形上机械摹仿某一固定的卦象形式,而是要遵循一种常中有变的秩序感。它没有试图限制人工制作的自由,而只是要为工艺制作框定一个基本的范式。南朝学者颜延之讲:“图载之意有三:一曰图理,卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也。”[21]这里的“图理”,就是指卦象仅仅揭示事物存在的本性,而不是像绘画一样追求对事物外形摹写的逼真性。就此而言,说器具摹仿卦象,并没有什么不当。

长期以来,基于传统而陈旧的唯物主义哲学,人们往往只注意物质对精神、实践对理论的生成作用,而忽视后者对前者的规范和建构作用。但事实上,人一旦在观念领域形成相对固定的精神范式,它必然反过头来重构现实。这就是马克思所讲的“批判的武器”向“武器的批判”转进的问题,也是现代人所讲的工具理性问题。就此而言,《周易》的卦象作为从现象世界抽象出来的范式和原则,它对现实的形塑和重构功能是不可小觑的。南朝王微《叙画》曾录颜延之语云:“图画非止艺行,成当与《易》象同体。”[22]这是讲《周易》卦象对绘画的建构作用。宋郭思《林泉高致·序》讲:“《易》之《山坟》、《气坟》、《形坟》,出于三气。山如山,气如气,形如形,皆画之椎轮。”[23]这是讲画中山、气、形对《易》之相关卦象的摹拟和演绎。就绘画与人工器具同样素诸形象的特点而言,这种论断也适用于人工器具。刘纲纪曾讲:“由于《周易》的卦像以抽象的方式显示了事物的形式结构,并且符合美的形式规律,制器者能否从卦象上获得某种启示甚或灵感呢?我认为是可能的。”[24]事实上,自《周易》以太极、两仪、四象演绎八卦,进而推演出六十四卦,再进而细化为三百八十四爻,它“引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣”[25]。这种无限广大又无限细密的逻辑体系,基本可以将天下万有一网打尽。由此,自在的现象世界,就成为在《周易》逻辑体系中获得自明和秩序的世界,成为被无限蔓延的图像秩序重组的世界。在此,世界与其说是自然生成的,倒不如说是被逻辑构建的;逻辑与其说是摹拟了自然界,还不如说是世界呼应了一种逻辑的自我运动。人工器具作为其中的组成部分,当然也就可以被视为对这种先验性逻辑图像的摹仿。

从以上分析看,《周易》的“制器尚象”之论,其实存在着两种解释路径:一个是经验的,一个是逻辑的。前者认为,人工器具以其实体形式摹拟了天地万物;溢出人经验边界的部分,则最终必然走向象征,即走向哲学和神学。后者认为,人存在于一个由卦象构成的逻辑性的世界框架之内,人工器具则通过对卦象的摹仿而获得它的普遍性。所谓“器具的哲学发生”就存在于这种经验发生和逻辑发生的并置中。但是,就经验与逻辑所具有的认识和解释世界的使命而言,这两种知识体系又具有高度的匹配性和契合性,即一般所谓的经验(历史)与逻辑的统一问题。两者内在本质的一致为统一这两种解释提供了可能。同时,人的经验会因为人认知的局限而最终走向超验,逻辑也会在人类思维的极限处走向自身的困境,这意味着,走向形而上学是两者共同的道路。具体到《周易》的“制器尚象”来讲,据此也就不难整理出器具与哲学关系的一个总体思路,即:从器具生成的角度看,古圣先王首先通过观物取象制作八卦,然后根据卦象制作器具;从功能上看,这器具首先摹拟卦象,但由于卦象本身就是对自然世界的类抽象,所以器具也就通过摹仿卦象进而摹仿了无限广延的自然世界。进而言之,由于器具的有限性和世界无限的广延之间存在不对称,器具对世界的摹拟最终则必然走向象征。这样,从自然之象抽离出卦象到以卦象形塑人工器具,再从人工器具摹拟卦象、并反向映照自然世界,这一过程基本可以标示出器具从自然生成、然后又重新向自然开敞的环形路径。要而言之,以《周易》为范本的中国上古器具的哲学发生问题,就存在于这个逻辑与经验相组合的知识系统中。在经验与逻辑均无法达至的区域,器具则借助象征获得超验的意义,从而走向神学或形而上学。

参考文献

[1]李学勤主编:《十三经注疏·周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第298页。

[2][德]黑格尔著,贺麟、王太庆译:《哲学史讲演录》(第一卷),北京:商务印书馆1983年版,第123页。

[3]李学勤主编:《十三经注疏·周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第8页。

[4]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第5页。

[5]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第259页。

[6]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第303页。

[7]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第283页。

[8]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第288页。

[9][德]黑格尔著,贺麟、王太庆译:《哲学史演讲录》(第一卷),北京:商务印书馆1983年版,第122页。

[10]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第312页。

[11][美]巫鸿著,郑岩等译:《礼仪中的美术:巫鸿中国古代美术史文编》,北京:生活•读书•新知三联书店2005年版,第101页。

[12][德]黑格尔著,朱光潜译:《美学》(第一卷),商务印书馆1996年版,第106页。

[13]杨伯峻编著:《春秋左传注》,中华书局1990年版,第669-671页。

[14]刘向集录:《战国策》,上海古籍出版社1985年版,第3页。

[15]在唐代,武则天曾于神功元年(公元697年)重铸九鼎,所铸“豫州鼎高丈八尺,受千八石;徐州高丈四尺,受千二百石。各图山川物产于其上,共用铜五十六万七百余斤。”这可作为夏代九鼎体量庞大的印证。(见《资治通鉴》卷第二百六)。

[16][美]巫鸿著,李清泉、郑岩等译:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑”性》,上海:上海人民出版社2009年版,第2页。

[17]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第298-302页。

[18]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第283页。

[19]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第264页。

[20]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第268页。

[21]张彦远著,[日]冈村繁译注:《历代名画记译注》,上海:上海古籍出版社2002年版,第6页。

[22]张彦远著,[日]冈村繁译注:《历代名画记译注》,上海:上海古籍出版社2002年版,第329页。

[23]俞剑华编著:《中国画论类编》,北京:人民美术出版社1986年版,第631页。

[24]刘纲纪:《周易美学》,武汉:武汉大学出版社2006年版,第276页。

[25]李学勤主编:《十三经注疏•周易正义》,北京:北京大学出版社1999年版,第282页。

(来源:哲学基础)