序言

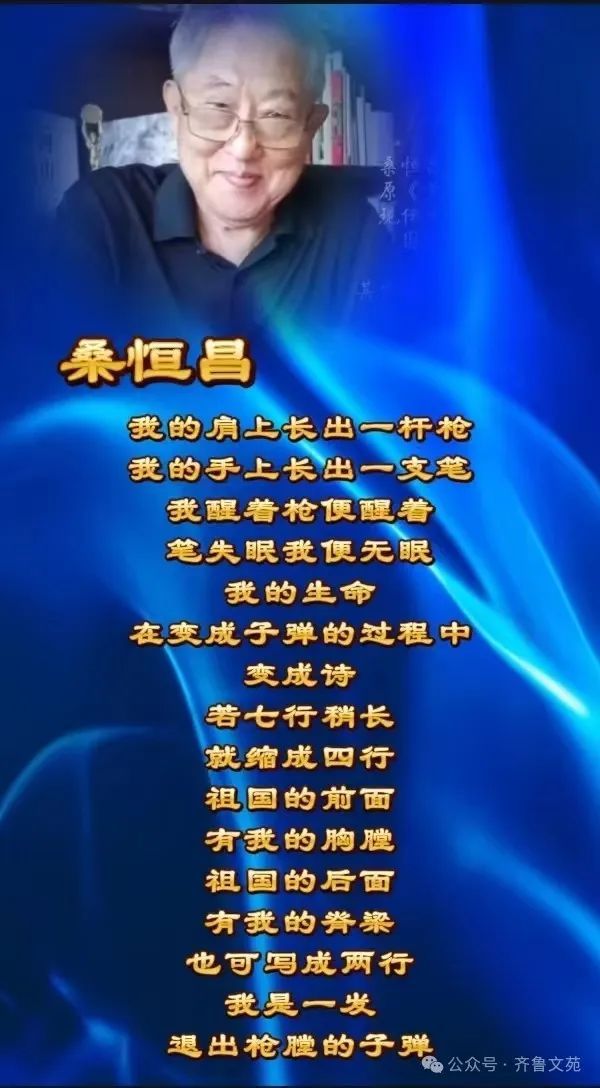

桑恒昌先生英年照

1977年1月中旬的一天,我骑着自行车流着泪南行,去山东文艺社编辑部送一首缅怀周恩来总理的诗歌。诗歌组长张岐先生和诗歌编辑韶华英威的美男子桑恒昌先生热情地接待了我。

恒昌手里拿着一张光明日报,副刊版发表了李瑛的长诗《一月的哀思》。他对我说:“有好诗吃,一生都不饿!”短短一句话,形成的强大诗场,一下子就把我伏获了!不久,我在《诗刊》上读到了恒昌发表的抗旱歌《春雨歌》和《秋天的电话》。他写到:“春雨在哪里/在人们的脊背上/在儿童的脸盆里”;他把秋天的雨丝,意象为上天和大地通话的“电话线”所形成的道象动能,把我的生命和灵魂都勾走了!从此,我追随着他,正规地开始了诗歌跋山涉水的行走和攀缘......

仿佛一瞬间,快半个世纪的人生漫漫旅程,飞过去了。

行走在诗歌的道路上

在诗歌昼夜行走的道路上,桑恒昌先生引领着、打着灯笼照亮着无数的诗歌创作者和爱好者,追随着他和他的诗歌灵音,不停地前行,朝着爱与美的王国攀援......

我作为这支诗歌队伍中的一员,尽管距离恒昌很遥远,却始终砥砺自己不敢却步半途而废。我急喘吁吁着:向他走近,走进......

在颠簸弯曲崎岖坎坷的路途上,一直牵手风雨兼程地行走着,我与恒昌终成为心灵之交的朋友。他是改变我人生命运的恩人之一,我便一生都要感恩于他才是啊。

20世纪80~90年代,桑恒昌先生作为《黄河诗报》的社长兼主编,他把这张对开4大版面的纸本媒体,办成了齐鲁诗人们的根据地,通过发表作品,组织联谊活动,团结、托举出了一大批老诗家和诗歌新人。同时,他邀请《诗刊》和全国各地的诗歌名家诸如:贺敬之柯岩李瑛王燕生雷霆张同吾等等大伽,不定期地举办诗学交流讲座活动,极大地推动活跃开阔了齐鲁诗坛的创作生气和空间。《黄河诗报》遂被人们称赞为“培养黄河诗派的摇篮”。

期间,桑恒昌先生作为中国诗歌学会的副秘书长,在山东介绍推荐了不少具有一定资质的学会会员,其中就包括我。

走进《桑恒昌碑刻诗苑》

磕长头的姿势

是心紧贴着大地

从深处

喊出自已的名字

心把泪水

洒向天涯

抓一把黄土

放下就是家

桑恒昌先生,已经笔耕了66个春夏秋冬,著有21部诗集,塑造了他是一位“诗做的人”的金玉雕像。在他的心中,有一个浓酽得化不开的故乡情结一一这是由对母亲和父亲感恩的挚爱纠缠着的。2011年8月13日,他将自己的100多尊诗歌碑刻,坐落在了故乡武城古贝春集团工业园区文化园,举行了来自全国120多位著名诗人、作家、诗歌批评家、书法家、画家、政界人士出席的“桑恒昌诗苑揭幕仪式”。《大众日报》《齐鲁晚报》《联合日报》《经济导报》山东电视台《济南日报》济南电视台等省市地10多家媒体派记者采访报道。诗苑碣石筑华章,在黄河北大运河流经的齐鲁大地上,谱写了一支盛况空前的诗意大美的加冕欢歌。

诗刻碑碣并不多么雄伟高大,但都是奇峰异峦的花岗岩神态,行楷草隶魏篆上釉色的诗文字体,出自全省十多位书法名家之手笔,它定格见证了“诗书碑石”为一体的永恒不变的崇高的人文意志和民族精神,成为桑恒昌先生诗歌生命和灵魂的真实写照:

看顽石,因嵌诗而君子。

拜诗歌,缘雕石而为仙。

中国诗歌学会会长张同吾先生,也是恒昌的老朋友特意从北京赶来,参加“桑恒昌诗苑”揭幕开园仪式。他在《一次盛大的诗歌庆典》讲话中论说道:“桑恒昌碑刻诗苑的落成,它的意义在于,在中国诗歌的版图上,又多了一座光灿灿的星座,所以说,这个意义是非凡的......是的,这是一座神圣的诗歌园地,一个承载着桑恒昌的诗意,感恩着家乡人民瞩望的文化图腾,诞生了。

母亲的黄河

几步一个漩涡

半血半泪的手印

刻下怎样的承诺

千里万里风里雨里

是燕子还是游子

归来后一口一口

漱着故乡的春泥

走进《桑恒昌文学馆》

2019年9月,德州学院设立了《桑恒昌文学馆》。它宛若一座文昌阁,纪录着桑恒昌先生爱着、美着、真着、善着、痛着、亲着,跪着笔书写捧献给母亲父亲的系列怀亲诗、送别诗朋文友的系列悼亡诗、缅怀妻子的殇璃爱情诗、献给祖国万里河山的系列抒情诗、寄意中西文化交流的系列域外诗等等的伟岸身影和火热足迹,还有他那人格的尊严、良心的深思,灵魂的高举、信仰的清忠所交响的大声说着光芒的诗意生命之树青春永驻的伟大精神,立地顶天宠辱不惊的勃然英姿。

桑恒昌先生,将毕生收藏的书刊、剪报、书籍、信函、字画、手稿等15000多种,也都无私地捐赠给了德州学院。

走进《桑恒昌文学馆》,你才真正走进了桑子恒昌的人生和他的诗里,看到了一位诗做的人的伟大生命和禅慧魂灵。从此,你才认识了什么是诗,真正的诗人是一种怎样的人。于是,你也变得会写诗,最终成长为一个真正意义的诗人。

我就是一个见证者。

中西诗学文化交流的使者

1989年5月2日至6月4日,桑恒昌先生应邀赴联邦德国出席第六屆闵斯特国际诗歌节。

2001年11月,他隨中国作家代表团访问越南。

2002年7月4日至8月1日,他应德国巴登符腾堡州中国关系与合作促进会•凯尔勒诗人协会及索丽特宮科学基金会邀请,携夫人衣美娟再度访问德国。

2006年10月19日至25月,他隨中国诗歌学会诗人访问团访问韩国。

2012年8月10日至9月30日,他率中国诗人欧洲行团组访问了匈牙利、捷克、奥地利和德国。

无论走到哪里,恒昌都以自己的睿智、才情、幽默感、人格魅力和亲和力,给当地友人留下了难忘的记忆和美好的印象。

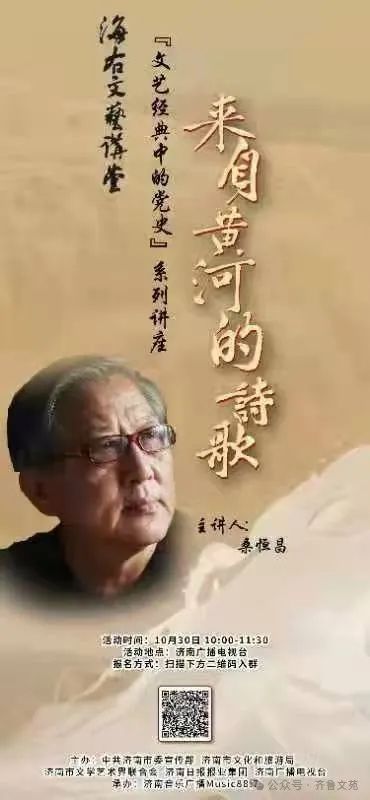

桑恒昌先生应邀两次出访德国,写下的著名诗集《来自黄河的诗》(中德文对照版本2005年7月德国汉堡出版社出版)、《桑恒昌短诗选》(中英文对照版本2006年10月香港银河出版社出版),为中西诗歌文化交流合璧,开辟了一条通道。尚有178首(次)诗歌佳作被翻译成英、法、德、韩、越文发表,并在国外结集出版。

这给他的诗歌创作放大了世界眼光,开拓了人类情怀,恒昌先生虽年愈八旬,他依然宝刀不老,老树著花,他还拥有一颗童心,每每能写出摇云撼月震奋心灵之弦的大音希声,意象出妙幻绝美深思高举大象无形的道境。令人感佩不已,拍手叫绝!

他说:

诗醒了

世界便睁开眼睛

于我而言,近半个世纪以来,恒昌先生始终高举着诗的光芒在前面照路,我紧跟在他的后面,边写边论地追赶着......

走进论桑恒昌文本里

左:山东省神学院院长高明牧师

中:桑恒昌先生 右:王传华先生

桑恒昌著有诗集21部,可谓等身之高。他以意象主义语言大师的名分,卓立在中国现代主义诗坛上。

“每当写到母亲/我的笔/总是/跪着行走”创作的《怀亲诗集》(1990年9月山东文艺出版社出版),在诗坛引起一场弘扬孝道文化意识的心灵浪潮,道义地震,可以说影响着几代人。

中秋月

桑恒昌

自从母亲别我永去

我便不再看它一眼

深怕那一大滴泪水

落

下

来

湿了人间

心葬

桑恒昌

女儿出生的那一夜

是我一生中最长的一夜

母亲谢世的那一夜

是我一生中最短的一夜

母亲就这样

匆匆匆匆的去了

将母亲土葬,土太龌龊

将母亲火葬,火太无情

将母亲水葬,水太漂泊

只有将母亲心葬了

肋骨是那墓地

坚固的栅栏

山东师范大学文学院教授宋遂良先生感慨万千地写道:“桑恒昌的怀亲诗,创造了一个世界第一!”同时,感动了佛家圣苑,麻坡净宗学会的释静空法师从中精选出《心葬》《中秋月》《除夕之忆》《夕阳,跪下了》等10首,作为弘扬大乘佛法所恪守的“明心见性”“性德孝道”之“圆觉”的诗歌,转发到互联网上,让会员们研读,传扬。北京师范大学教授、博士生导师、著名文学批评家张清华先生撰文《执着于来世的“守望”》,他感情地写道:“......‘愈是诗的,愈是创造的’。桑恒昌以自己的真情凝聚成一股诗的潜流,那是诗人对母亲的深沉的爱与思念......细细品味后,一个伟大的母爱,充满了泪水和视野......仿佛有一阵尖锐的疼痛抵临生命的深处,唤醒了我们那被浮尘的世事磨钝了的情感之弦。”著名作家苏叔阳评说:“......我想,所有有汉语的地方,桑恒昌的怀亲诗都会流传。”曾任中国驻德国和奥地利大使馆一等秘书、文化参赞的著名外交家孙书柱先生激动中肯地指出:“恒昌的怀亲诗不仅仅是抒发他对父母的感恩和缅怀,也不仅仅属于中国文学;它是全世界的、全人类的。也许有一天,诺贝尔文学奖会注意到桑恒昌的名字和桑恒昌的诗。”著名诗人郑玲赞叹道:“桑恒昌是上帝派到人间来专门写诗的。”

可见,《怀亲诗》(有袖珍版本、大36开版本)在诗界的感染力是多么深厚,影响力是多么宽远。

特别是诗人书法体字与印刷体字对照的《新诗绝句》(119首),2021年5月由山东文艺出版社出版发行后,可以说又给中国诗苑吹进了一股强劲的暖春绿风,对恒昌而言,则是立起了一座现代主义诗歌革命性的里程碑,具有“史记”意义。他的这些经典性作品,是诗的宝石晶体,不仅耐读、耐思、耐磨、耐看,还可以谱曲演唱,绘成精美的图画,款款步入百姓家。

在诗歌美学、哲学思辨、社会学认知、心理学创新层面和意义上讲,新诗绝句无疑是现代诗的一场富有里程碑意义的革命,其创新意识不亚于先锋诗派和后现代诗派。

更为达观的是,春秋数度,桑恒昌先生的诗作,都是全国(还有德国)著名诗歌批评家关注的热点,也竟形成了一个“百家争鸣”评论的热闹繁华大景观,漾漾千言万语、万语千言500多篇,累计起来,可以纂修多卷大书。另有六部专论:马启代著《桑恒昌论》(32万字,1993年6月,内蒙古人民出版社出版);马启代著《桑恒昌诗歌欣赏》(26万字,1993年12月,天津人民出版社出版);王传华著王川评《桑恒昌一个诗作的人》(32万字,2018年7月,团结出版社出版);马启代著《桑恒昌诗学研究文选》(国际品牌出版社,2019年10月出版);马启代著《横亘的诗骨:桑恒昌诗学论稿》(国际品牌出版社,2019年10月出版);李恒昌著《大地上的泪光一一桑恒昌创作评传》(2020年8月,团结出版社出版)。

古往今来,在诗歌批评界,这种围绕着一位诗人桑恒昌诗歌美学,引起百家热评的人文主义评论现象,恐怕也是古往今来绝无仅有的吧!这不仅是桑恒昌先生一个人的骄傲,也是现代主义诗歌批评界共有的骄傲。

左一:冯帆女士左二:桑恒昌先生

右二:王传华先生右一:郝俊美女士

2017年11月,桑恒昌先生被评为“中国新诗百年百位最具影响力的诗人”。一一这个来自北京诗歌批评专家们的结论,是客观公正的,对桑恒昌先生而论,也是当之无愧的。

名家评说桑恒昌撷英

著名诗人、诗歌评论家马启代先生

贺敬之(著名诗人、剧作家):

恒昌同志,信悉。所寄新作二首,连同我另外看到的两首,读后甚喜。感想是两个字:大,亲。大者,大气也。把臧老和泰山一起说成是山东人,是同乡。“纵睡千年,横睡万里”一一大美,奇美,壮美……亲者,亲切感人也。写人情、同志情、师生情,情深而不隔,意明而不俗。形式、手法上也亲近可解,一唱三叹,自由而又有韵律。

李瑛(中国诗歌学会副会长、著名诗人、作家) :

在我们的传统文化中,比喻性的联想也被一定的模式所框限而缺乏灵动感。人物形象的升华,往往只能是某一英雄或伟人,只有他们才能与自然物象中具有超重意义的概念联为一体。

……

而在怀亲类题材中,把一个极普通平凡的人物,与那些能唤起人们作神圣、庄严、伟岸联想的自然物体联结为一体实属罕见。因此,不能不说,桑恒昌思维运行的这种独创性,不仅是对整个诗坛的贡献,也是对传统意义上追求人性平等的一种呼吁。

郑敏先生谈桑恒昌的诗:

有些诗人,不是我们这些新潮里头的,但是,我觉得写得非常好。有一个叫桑恒昌的(林莽插话:山东的一个诗人)我觉得他的诗的感觉,有几点突出了诗的本质。一个是特别凝练,一个是他的思维跳跃性,他比许多自以为先锋的诗人,跳跃幅度大多了,而且是非常好的。表达非常到位。但他的诗歌语言确实没多少风采,语言比较单调。但他的诗思丰富。这样的诗给了我很大的惊讶。就是从简单生活里的东西,一下子就能跳跃到一个高度,有时候甚至是很哲学的高度。我对这个人的诗,觉得特别有意思。

宋遂良(资深教授、文学评论家):

我历来以为你的诗英雄其骨,美人其衣,外加禅心一颗,入大化之境。读你的诗是不能躺着读,不能不思考着读的……

你的诗,在你百年后,思想艺术成就声誉影响都要超过臧贺。你的诗在亲情的开掘,语言的精致和民族风格上均有独特的贡献。独树一帜又包罗广阔是真情真性真诗。

张同吾(诗人、诗评家):

桑恒昌怀念母亲的抒情短章,是一种纯情的喷发,是经过久久的孕育、久久的积淀,在灵感之光的辐射下,从内心深处喷发出来的感情的七彩虹霓。

我愿把这种意象的营造,称为桑恒昌式的厚重悲壮。因为在这之前,我们几乎没有看到过把个人哀思放在这样广阔的视野之内来观照来具象,读到这样苍凉浑壮的诗句,我们才会真的发现并且确信:死,是生命的另一种形式。我们也会懂得,只有燃烧着健旺的生命力的人,才能以生命的旋律谱写这样深沉浑厚的生命之歌。

高平(著名诗人、评论家):

桑恒昌,原是善感的军中诗人,更是多愁善感的山东汉子。他的“怀亲诗”问世之后,声誉大震,好评如潮,成为名副其实的诗坛名家。

桑恒昌的诗,充满了睿智,渗透着奇想,突现出悟性。诗句极其简约,往往三言五语,就能使人的心弦强烈震颤。

桑诗多有揪心情、惊人语。

袁忠岳(山东师范大学教授、著名诗评家):

读桑恒昌的诗并不轻松,有一种内在的沉重感,无怪乎台湾诗人洛夫第一次读到他的诗,就直觉其“诗中横亘着一根嶙峋的骨头,让人有得嚼的”。这是我们从人生经历险恶的诗人笔下才能感觉到的。我一直疑惑着:桑恒昌有过什么惨痛难忍的遭遇,才使得写出的诗有如此厚重的分量呢?

耿建华(山东大学教授,著名诗人,文学评论家):

桑恒昌是感动了千万人的亲情诗的作者,他是黄河诗派的倡导者,他的诗曾经在歌德的家乡朗诵,他也是资深的编辑家,曾任黄河诗报的主编,他是从武城这片沃土上走出的山东汉子,他就是著名诗人桑恒昌。

今天他的诗刻在了石碑上,立在了武城这片大地上,这是给他家乡人留下的最宝贵的精神食粮,他的诗可以永久地站在这里,这是中国诗歌的光荣,也是武城的光荣,让我们常常来到他的诗苑,读读他的诗歌,使我们的灵魂高尚,胸怀宽广,艺术修养深厚,也希望有更多的诗能够像桑恒昌的诗一样,站立起来,成为我们中国大地上最美丽的风景。

章亚昕(山东大学教授、著名诗评家):

由怀亲诗起步,终于历尽坎坷,山高水远。桑恒昌以虚虚实实的“兵法”入诗,用空灵飞动的想象,支撑起实实在在的深情,才成就了自然本色淳朴深沉的艺术境界。与其说诗人得益于灵秀的文思,不如说他的成功离不开一片痴情。

孙静轩(著名诗人):

读恒昌的悼亡诗,泪往肚里咽,血往心里流。这与其说是读他的诗,不如说听他跪在亡灵面前发自肺腑的撕裂人心的哭泣。这是一种疼痛,一种巨大的深刻的疼痛,一种伤筋动骨的疼痛,一种让灵魂疼痛得颤抖的疼痛。如我在电话中对桑恒昌所说。他是以骨作笔,以血为墨,写出的不是文字,而是灵魂赤裸着同亡灵对话。多么沉重的诗句啊!包含了太多的哀伤与怀念,凝聚了太多痛苦和沉思,以致沉重得几乎无法让人接受。你看,“前天去看你/五尺躯干/只剩下骨头/今日来送你/一把骨头/只剩下灵魂”,沉甸甸的,落地有声。

我以为诗就该这样写,这才叫真正的诗,真正的诗人。

季桂起(教授、作家、文学评论家):

桑恒昌老师的诗,是中国现代诗坛的一株奇花。他的诗以独特的思维方式、意象建构、情感表达、语言模式,为现代诗歌提供了一个具有生命力和美学潜力的发展方向。他的诗是思想与感情、哲理与审美、生命与语言的精妙结合。

读桑老师的诗,不只是要参悟他诗中所蕴涵的思想、感情,领略他的诗所提供的诗境、美感,品味他的诗之遣词造句的老道及精妙,我以为更要站到新诗百年的历史长河里,辨识他的创作为中国现代诗歌所探索出的一条独具个人特色的生命之路,以及他用毕生心血所开垦出的一方融合了传统诗歌与现代诗歌美学精髓的诗的圣士。

王传华(诗人、文学艺术评论家) :

大凡读过并且诵咏过桑恒昌怀亲诗的人,都会获得心灵的洗礼和精神的增值。更也有痴情儿女,每逢祭日、清明,手捧桑氏怀亲诗集,跪拜于逝母坟前,低吟暗唱,告慰亡灵,视此为至高无上的祭礼!而又有央视名嘴、影界老臣、诗国宿将和众多的市井看客、乡间平民、杏坛学子、军营官兵,在吟咏桑氏怀亲诗时,一任热泪洗面,不能自己……慨叹道:“桑恒昌的诗,有一种潜在的清雅绝尘、炙烤性灵、征服人心的魔力!”

爱,是他诗的生命。

美,是他诗的灵魂。

善,是他诗的神经。

真,是他诗的骨性。

这就足以说明,桑恒昌的诗作,特别是他的系列怀亲诗及悼亡诗,不仅在艺术形式上创新了现代诗,而且在思想内容上也突破了前人亲情类诗的框框,从而,赋予新时期意象抒情诗从内容到形式上的独步天下的完美结合。

广征(著名歌词作家):

有人断言,桑恒昌的怀亲诗可能成为绝唱。就文化与时代发展相辅相成的概念和角度来说,此语不无道理,因为典型环境才能产生典型语言,换言之,时代环境才能产生时代文学。而这一个时代恰恰是一个转型换代的历史路口,今后人们的思想感情与文化的表述方式,以及审美方式是不是今天的样子,那是难说的。那么,这样独具风格与特色的怀亲诗也许会不见了。有人说桑恒昌的怀亲诗是新世纪的道德经,这话似乎也非妄语,因为任何语言都是宣传,何况这样深刻、这样情深的美丽诗文怎么不能传至于耳、落至于心、化至于情呢?果然如此的话,这种教化人心忠于孝道的简明哲理哲语,社会又何尝不可以用它来作为宣传道德的经典文字呢?

马启代(著名诗人、诗评家):

在历数了现当代一大批优秀的华文诗人之后,我把目光凝聚在桑恒昌的身上,这样选择也许带有某种机遇甚至偏颇,但他愈来愈使我看到一种破世纪的希望。他所表现出的刚毅、果敢、博大、深沉、诚挚、眷恋无不深刻地再现着一种大智大勇的精神品格。在他身上中国传统的诗美得到了发扬光大、现代意识得到了同样的糅合与呈现,是在东西方文化交汇中完成诗意重铸与价值重构后的美学建筑。那种冷峻的审美、深邃的历史感与豪壮的悲剧意识使他的诗歌表现具有魔幻般的感染力;意象的铸造与对汉语语言的独特运用方式构成了他诗歌艺术两方面的最大贡献,形成了一个独特而宏大的美学奇观。

我就是在这种激动与振奋中写出了我对桑恒昌诗歌的理解,他能否成为大师中的一位矗立在世纪之交的路口,也许只有时间才能做出最公正的裁判,但在读过这部论述之后,您一定会有自己的答案!

杜玉梅(诗评家):

上个世纪60年代初,桑恒昌走上诗歌创作道路,近半个世纪的潜心探索,使他创获颇丰。但提起他,诗评界相当一部分人的第一印象还是桑恒昌的“黄河诗”、写实主义手法和“怀亲诗”。“桑恒昌=怀亲诗”的思维定式已经牵制着人们对诗人及作品的客观评价。事实上,桑恒昌的影响已超出齐鲁大地,不仅在内地,且在香港、台湾乃至整个华文世界,都拥有众多读者。在创作风格上,桑恒昌几经变化,逐步在怀亲诗的基础上形成了极具个性的鲜明特色。20世纪90年代中期,桑恒昌达到了诗歌创作巅峰,他以不懈的艺术追求和丰盈的诗歌作品所建构的博大深情而个性独特的诗的时空,成为当代山东诗坛不可忽略的重要景象。

杨宗泽(诗人、诗评家、翻译家):

自古及今,文学这条羊肠小道上就走着千军万马,而真正能够坚持走下去且最终抵达“一览众山小”的顶峰的,历朝历代也不过那么十几个人、几十个人,这些人就是人们惯常所说的名家。这些名家必须具备而且大都具备如下两个方面:一是坚持终身写作,不为名利所动,不随波逐流,不人云亦云,不见异思迁,有的甚至历尽磨难而痴心不改;他们不是流星,不是走马灯,更不是文化市侩,而是缪斯忠实的儿子,有的甚至是人民的代言人、民族的脊梁。二是他们的作品都有自己的个性,自己的艺术特色与艺术魅力,经得起岁月的风化,经得起时间的沉淀,经得起历史的检视;他们的作品不仅仅属于他们自己,而且属于全体人民,属于整个民族,乃至于属于全人类。而于桑恒昌,我想,他应当属于这“十几个人、几十个人”之列吧,或者说,他迟早是要走进这“十几个人、几十个人”的队伍中去。

左:桑恒昌先生右:张清华先生

【本文作者注释:张清华先生,北京师范大学资深教授、博士生导师、著名文学批评家、诗人、中国现代文学研究会会长。他和桑恒昌先生是忘年知交。】

诗的祭礼颂歌

在桑恒昌先生的诗卷分支里,他用生命的疼痛,他用血泪的燃烧,他用灵魂的颤栗,他用善良的呐喊,书写的系列悼亡诗,是他全部诗歌美学宇宙中的一个“黑洞”,它所产生的疼痛引力,可以吞噬人间倒行逆施产生的所有尘埃和慧星。所以,它不仅仅属于中华民族心殇的一部意象化的诉讼史,也是属于全人类对荒唐世界控告呐喊的一打心灵起诉书,还是对文明社会殷殷期盼和耿耿呼唤的陈情表。

恒昌痛悼愤世嫉俗的诗星文斗们:

他“哭山青/用自己撰写墓志铭”;他“哭孔孚/山水清音里/听到你的喘息”;他“哭塞风/你选择了爱/恨选择了你/......无人从你的眼里/盗走太阳”;他“哭鲁藜/泰山十八盘/是你跌落的一根白发”;他“哭任远/咬住疼痛/这个世界依然拥有你”;他“悼念冯中一教授/我的心/降下半旗”;他“痛悼‘远行者’孙静轩/我等你/在人生的这一头”;他痛悼英雄主义作家赛时礼“留你在心里/我对痛失去知觉”;他缅怀刘知侠的真挚友情;他思念洛夫对自己诗歌“横亘着一根嶙峋的骨头/让人有得嚼的”认同;他“缅怀著名作家郭澄清/只要汉字活着/你就不会停止呼吸”;他给师长柯岩树诗碑立文传,他“《悼念柯岩恩师》/十卷本的柯岩文集/是你灵魂的海拔”;他痛赞公刘“仅次于上帝的人/我以三倍的泪水哭你”;他用“亡灵发芽/至高的头颅”祭拜好警官任长霞;他思念与他共事多年的郭力大姐:“千山万水的牵挂”;他“悼念好邻居陈宝云同志/感叹!不许再版的生命”;他“哭青年诗人刘恒杰/愁闷时/分担/你的叹息”;他“悼念好友孙敏/猝然袭来的哀痛/......心事还热着/怎么心脏就凉了....../人世间不凉的/唯有日子/等待活着的人/分分秒秒把它过好”。

桑恒昌先生与著名影视表演艺术家、朗诵专家薛中锐先生和于承惠先生是平生难寻的莫逆之交。惊悉二位知交零落仙逝后,恒昌失魂落魄,写下了令江山为之恸哭欲绝的诀别诗:

送别薛中锐兄长

桑恒昌

庄严肃穆的告别大厅

是中锐兄最后的舞台

你在后面候场

即将表演一出哑剧

我知道你有很多话

憋在心里

你曾告戒我们

不会演戏的只演戏

会演戏的演人

还说舞台就是你

灵魂的故乡

七年前的夏天

承惠兄去了天堂

也是从这里

登上飘渺的舷梯

而今焚香奠酒

现场直播

不在桃园

而是

天地合一的三结义

二位兄长

请选好府邸

多年后我去了

咱们做邻居

“无论多么有学问,多么有才华,在徐北文先生面前表现自我,你会立马感到自己是在‘班门弄斧’......”桑恒昌先生如是说。

在现代济南四大才子之首的徐北文教授被荒唐炎凉世界“烧烤冷冻尘封”的日子里,恒昌曾多次登门拜访风高亮节的徐老师,请教他,抚慰他,温暖他......正是这种危难之时见真情的师生式交往,给他们之间嵌印上了“君子之交”的金玺玉印。

当惊获“学高为师,身正为范”的文学家、教育家、书法家,曾任第八届全国人大代表、享受国务院特殊津贴的伟大学者

徐北文先生魂飞灵灭的噩耗传来,恒昌仰天长啸,大泪滂沱,痛笔跪拜,疾首书写道:

左:桑恒昌先生中:于承惠先生右:薛中锐先生

【本文作者注释:于承惠先生,武功大师、著名电影表演艺术家;薛中锐先生,朗诵大师,著名影视表演艺术家。】

用最长的夜送走最短的白昼

一一痛悼徐北文先生

桑恒昌

生与死竟然

只有一口气的距离

你丢下那口气走了

在滴水成冰的冬季

先生如果

你的肩头有点凉

就披上我的心

作外衣

你揣着那口气走了

在最短最短的白天

让我在最长最长的夜里

一遍一遍地想你

有块成为化石的時间

那将是你的传记

从此再也听不到

你撞响生命的心跳

从此与你厮磨多年的座椅

将夜夜咳喘到拂晓

从此我的心

一直在悲痛里腌着

你就像你笔下的太阳

把翠绿给了叶子

把红艳给了花朵

把金赤给了谷米

留下所有的色彩

帶走一生的清寂

一口气的距离

究竟隔着几层天隔着几层地

一一桑恒昌先生用生命燃烧的火光和心灵流淌的血泪凝结成的悼亡诗句,让上天心疼,大地挥泪,时间思念,历史拷问。

走进桑恒昌诗歌诵读季

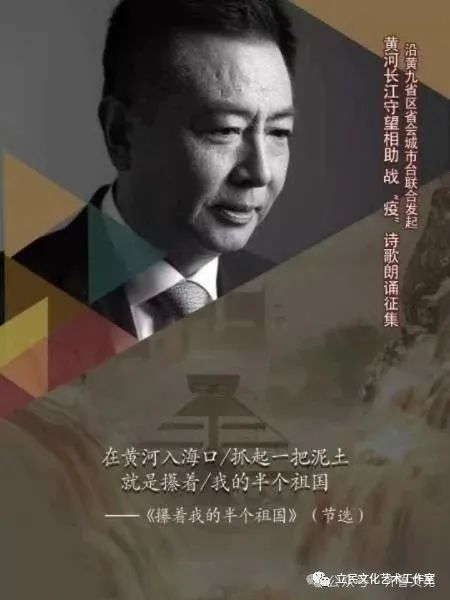

央视著名节目主持人任志宏先生

朗诵桑恒昌大作《攥着我的半个祖国》

桑恒昌先生的诗歌不仅耐得品读,而且耐得朗诵,短诗和绝句还可以谱曲演唱,这也是他的诗歌有别于他人的一个美学个性和审美特征。济南有一个集山东“金话筒”朗诵名家的组织,每年都集中举行一两次大型的“桑恒昌诗歌诵读专场大会”,多在山东新闻大厦举办,吸引了众多的男女老少爱诗者,也让配有精美音乐的桑子诗歌,通过网络媒介,走进了千家万户。

中央电视媒体的“金话筒”方明、陈铎、徐涛、任志宏等名家,都朗诵过桑恒昌先生的诗歌。桑恒昌大作《攥着我的半个祖国》,一经徐涛继而任志宏两位“名嘴”的的诗画音像诵读,便永远传播到天上人间,轰鸣定格在了岁月的时空里了!

一一实现了现代主义诗歌美学意蕴最大化的精神营养效益。

诗声浓酽醉北大一一长天让开一条路。特别是2007年11月10日北京大学桑恒昌诗歌演讲,并伴以山东电視台著名主持人华强女士朗诵,历时近4个小时的成功举办、2007年11月16日中央人民广播电台的长篇专题采访《桑恒昌:诗的苦吟者》向全国全世界的直播,在中国诗坛上刮起了两次风暴式的宣传效应,感动了无数的大学教授、社会名流、泱泱诗者、莘莘学子、布衣百姓......

在中华大地上,引发了很长一段时间的桑恒昌诗学热。也竟感动得著名诗人空林子情不自禁地作诗《贺桑恒昌大哥一一听桑恒昌北京大学讲演之后》:

半世笔耕如等闲,

沧桑不改旧冥顽。

讲坛力振新风韵,

一夜京城望泰山。

北京大学年事已高的杨现瑞教拜托杨晓华教授向恒昌讨要诗集,他动情地说:“我要让孩子每天背一首桑先生的诗。”

北京大学资深教授、驰名中外的美学家杨辛先生,倾听了恒昌的演讲,即席发表了题为《世间贵有真情在》的评论。他“很感动”地说“......桑先生的诗最打动我心的,是他对亲人、对朋友、对民族最真挚的感情.....从他的诗里面,感受到桑先生一颗善良的心,赤子之心......他追求的是一种大美。.....可以说每个字都像珍珠一样,非常凝练,里面凝聚了很深的感情。”他召唤北京大学的学子们“向桑恒昌先生学习!”

桑恒昌先生青铜雕像

桑恒昌:探索新诗意象化卓然有成的一代

一一这是步入21世纪之后,《山东文学通史》给予桑恒昌先生的诗学评价和定位。

山东诗人,以臧克家为代表的第一代,是从意象化新诗到形象化新诗转移的一代;以贺敬之为代表的第二代,是将形象化新诗推向极致的一代;以桑恒昌为代表的第三代,则是探索新诗意象化而卓然有成的一代。......由于不断寻找自己的艺术道路,桑恒昌(20世纪)90年代登上了诗艺的峰巅一一说到意象表现手法的娴熟,眼下山东诗坛上已经罕有比肩者......就意象的精美而言,诗人桑恒昌的诗在山东可以说得上数一数二,甚至是无出其右。

桑恒昌先生的系列“怀亲诗”创作,在20世纪90年代,形成中国诗坛的一个高潮,在海内外也享有较高声誉。他被誉为继臧克家、贺敬之之后山东诗坛第三代,是“探索新诗意象化卓然有成的一代的领军人物”(《山东文学通史》)。《齐鲁文学演变与地域文化》一书,对山东文学六个门类重镇人物有这样的确定:

“小说:张炜、莫言;报告文学:李存葆;散文:山东籍台湾著名作家王鼎钧;诗歌:桑恒昌;电影:张宏森;电视:赵冬苓。这就是现实的述说和历史的存留。”

一一这不是哪一个人的结论。

一一这是文学史的定位。

桑恒昌历影选粹

桑恒昌拜会百岁诗坛泰斗贺敬之先生

对联为贺部长所编所写民心文心二心集战地园地两地书

巧妙地用了鲁迅的两部书名一一二心集和两地书

张清华先生与桑恒昌先生亲切交谈

桑恒昌在武汉雷达学院学习照

尾声

在我看来,不管历史怎么发展,人类文明如何高升,桑恒昌诗歌及其审美精神,都会以他独立的美学景观,宛如一尊青铜筑造的伟大雕像,披着日月星光,矗立在大地上!

(文/王传华,中国诗歌学会会员、中国散文诗学会会员、山东省作家协会会员,2025年春节于温哥华,来源:齐鲁文苑)

诗人简介

桑恒昌,著名诗人,山东德州市武城人,1941年出生,1961年高中毕业后,被保送到军事学院深造。1963年发表处女作《幸福的时刻》,获全军文艺汇演作品二等奖。退役后历任《山东文学》诗歌编辑、《黄河诗报》社长兼主编、中国诗歌学会副秘书长、国际华文诗人笔会理事。中国作家协会会员。

已出版诗集《光,是五颜六色的》《低垂的太阳》《桑恒昌抒情诗选》《爱之痛》《灵魂的酒与辉煌的泪》《年轮月轮日轮》《听听岁月》《桑恒昌怀亲诗集》等12部。其作品被选入160多种选本。有评介其作品的论文170多篇,专著两部。130多首诗被译成英、法、德、韩、越文发表。曾两度应邀出访德国,进行诗歌交流活动。2005年7月,德国推出了他的诗选本《来自黄河的诗》(汉德语对照)。他的怀亲诗自90年代出版以来,曾形成诗坛的一个高潮,关于怀亲诗的美学原理、社会意义和历史价值,曾有多位学者和诗评家论及,在海内外享有较高声誉。