“明清俗曲”是我国明清时代流传的“小曲”“小唱”等的统称,经过明清两代540余年的历史,发展成为具有独特艺术魅力和艺术品格的、“雅俗兼属”的艺术品种,对我国传统音乐产生深远影响。山东省音乐家协会名誉主席、山东艺术学院原副院长刘晓静及团队,长期挖掘、整理及研究民族民间音乐,尤其是明清俗曲古谱文献,历时20年完成重要成果《明清俗曲音乐文献辑要与译释》,由文化艺术出版社出版发行。

首次大规模译释明清俗曲

“明清俗曲”起初以民间小曲的形式流行在城镇市井,后逐渐受到社会各阶层欣赏;清代中后期,它进入各地的曲艺、戏曲等艺术领域,为我国戏曲、曲艺、器乐艺术的繁荣发挥了重要作用,至今仍渗透和存活在中国音乐的方方面面。此外,俗曲还曾远飘海外,在日本形成了独具特色的乐种“明清乐”。

以往的明清俗曲文献发掘主要集中于文学文本的收集与整理,没有对其音乐文献进行系统的采辑与译疏,这极大影响了它的深入研究与广泛传播。

刘晓静、李鸿熙编著,江明惇审订的《明清俗曲音乐文献辑要与译释》是国内学界首次大规模地对明清俗曲古谱文献进行的辑要和译释,在目前搜集到的明清俗曲古谱文献资料的基础上,进行系统的整理、辑录与译释,并转化为数字资源对其进行保护与传播。刘晓静介绍,由于对乐谱的记录方式与技术极其匮乏,且不规范,致使能够存留下来的古代乐谱极其稀少且珍贵。所以,对其中涉及俗曲音乐文本的文献进行沙里淘金地搜集、整理与译释,是中国传统音乐研究领域中非常重要的一项课题,也是一项学界重大的学术工程。

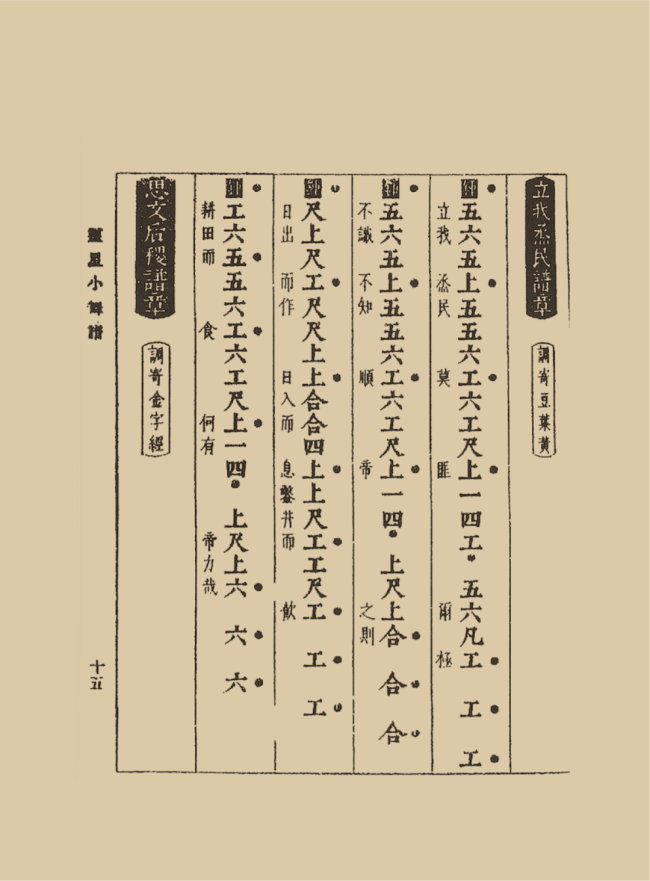

明清俗曲工尺谱

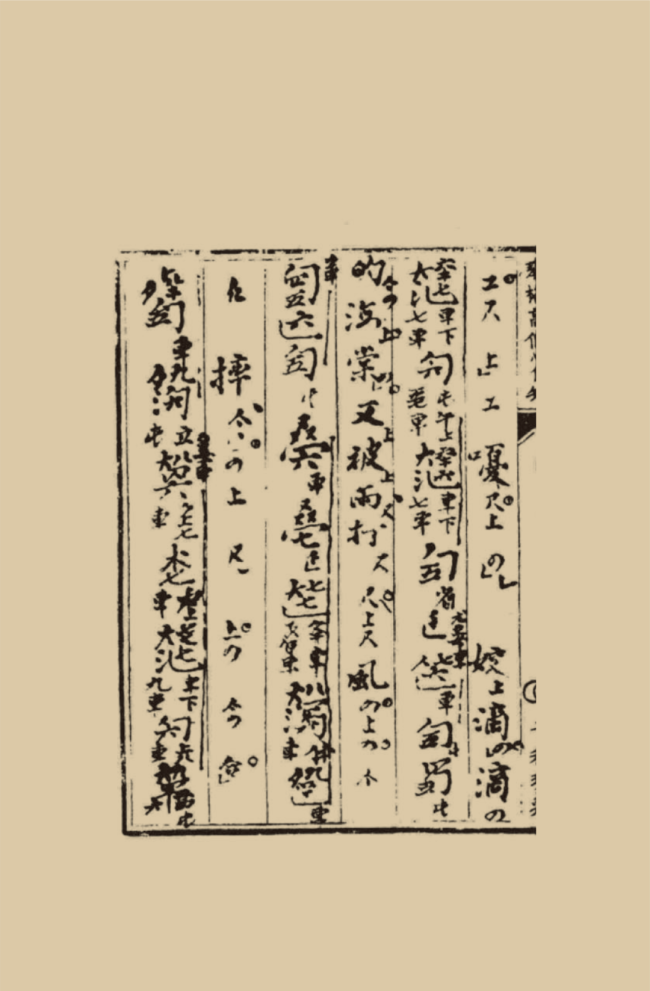

明清俗曲减字谱

将明清俗曲置于学科交叉领域

上世纪90年代,刘晓静在上海音乐学院攻读硕士博士时,在导师、时任上海音乐学院院长江明惇指导下,围绕民歌进行学习,并在研究过程中逐渐发现,有关民歌历史的音乐资料非常有限。她用逆向追溯的方法,先从清代广为流传的“蒲松龄俚曲”入手探讨民歌历史,博士毕业后出版《三百年遗响——蒲松龄俚曲音乐研究》一书。2004年进入中央音乐学院博士后流动站,刘晓静依旧以明清俗曲研究为主线,在已有的研究基础上,扩大范围至整个明清俗曲的有关乐谱和文字记录,主要使用艺术学的方法,对明清俗曲进行综合性研究。2007年,刘晓静到上海复旦大学历史系攻读历史学博士学位,选择了与明清俗曲研究极端密切的中国古代史,尤其是明清史作为新的研究方向,将明清俗曲置于明清史、音乐史,以及民俗学、社会学的学科交叉领域进行研究。

在经历了多个阶段的学习与研究后,刘晓静着手编纂《明清俗曲音乐文献辑要与译释》。2013年起,她对明清俗曲的发展历程、俗曲文献的遗存情况做了新的梳理,发表了《明清时期中国俗曲的发展与传播》等一系列相关著述,将它们整理提炼后,形成了关于明清俗曲概论性质的著述,纳入《明清俗曲音乐文献辑要与译释》。全书共分三卷。前两卷是俗曲古谱文献的影印,后一卷是这些文献的阐释与翻译。该书受国家社科基金艺术学重点项目支持,系国家出版基金资助项目、“十四五”国家重点出版物出版规划项目、中华民族音乐传承出版工程精品出版项目成果。

5部域外古谱首次面世

古代乐谱是对明清俗曲发展过程中音乐形态的原本呈现,揭开了明清俗曲的历史面纱,为当代中国传统音乐研究提供了原始的、一手的历史音乐文献资料。刘晓静带领团队耗费数年,搜寻国内外俗曲文献。其来源首先是国内外的馆藏资料,主要有国家图书馆、中国艺术研究院艺术与文献馆(原图书馆)、日本国立国会图书馆、哈佛燕京图书馆等;其次是私人收藏,如山东大学俗文学专家关德栋(已故)、江苏省文化馆俗曲音乐专家张仲樵(已故),以及上海音乐学院教授赵维平等馈赠的私藏本。

文献来源广泛、品类复杂,需要十分仔细认真地鉴别和筛选。刘晓静在充分占有明清古谱文献资料的基础上,筛选出最重要、最具代表性的明代2部、清代5部、日本清乐资料5部共12种曲谱资料汇集成册。这些珍贵文献,上自明代万历年间,下至清末,横跨三个多世纪,展现了中国传统音乐在特定历史时期的记谱方式、乐调旋法、结构形式、俗曲所经历的由低级向高级的发展过程。其中,《清乐秘曲私谱》(乾、坤)、《清风柱础》、《增补改定清风雅谱》、《清乐词谱》(卷二)、《清风雅唱》(第三)5部域外古谱,均是首次在大陆面世。

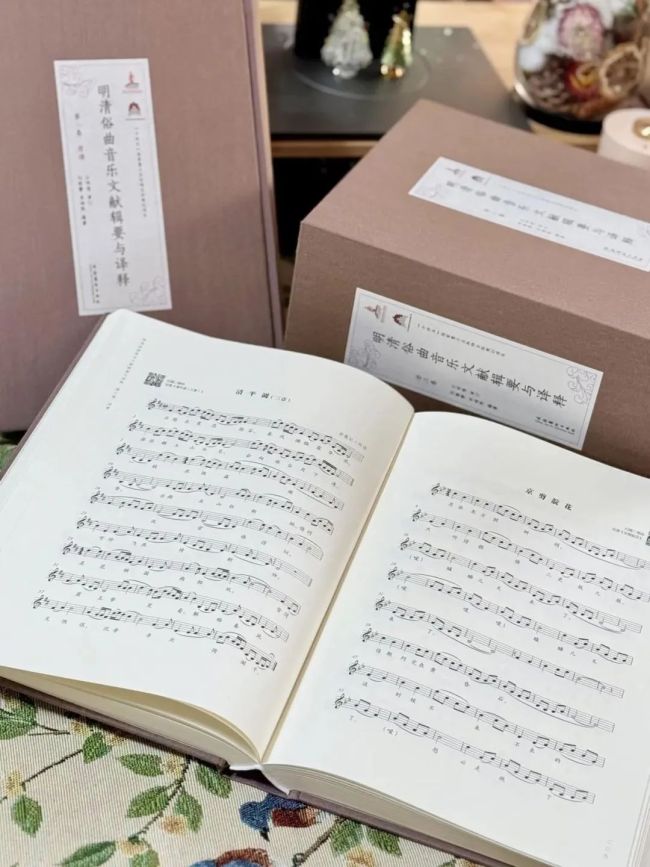

如若单纯地将资料进行影印陈列,其后果便是可读性较差,枯燥乏味,既不利于使用,更不利于俗曲的保护与传播。“音乐文献工作最忌孤芳自赏、束之高阁。”刘晓静依靠大量的译谱实战经验,在谱字间寻找乐音的行进规律,基于图像识别技术的古谱识别算法与谱字自动生成算法等研究方法,将古谱译成五线谱形式,既通俗,又直观,便于读者从中直接获得俗曲音乐本体的信息。译谱卷每曲标题旁边设置音频二维码,扫码即听,为当今文艺创作提供了更便捷、更丰富的传统艺术素材。刘晓静认为,借助先进的科技手段,如图像识别、机器学习、自动生成等计算机技术,是音乐领域乃至整个艺术领域科学研究的大势所趋。

“俗曲研究之道路漫漫,仍有许多问题亟待进一步探索。”刘晓静举例,比如对俗曲古代音乐文献继续进行发掘,尤其应将视野扩展到境外甚至更加广阔的周边各国;其次,俗曲所拥有的上百种曲牌尚未被深入研究,对于它们的历史考源与个案分析也是非常重要的一环;再次,俗曲研究应与实践相结合,比如在创作领域拓展俗曲古韵的新时代应用与转化;更应与当下的先进科技,如AI技术深度融合,探寻AI时代中国传统音乐新的发展路径。

(文/卢旸,来源:音乐周报)

编著者简介

刘晓静,文学博士(上海音乐学院民族音乐学方向)、历史学博士(复旦大学明清史方向),艺术学博士后(中央音乐学院中国传统音乐方向)。山东艺术学院原副院长,《齐鲁艺苑》(山东艺术学院学报)主编,二级教授,博士研究生导师,中国音乐家协会理事,山东省音乐家协会名誉主席、山东省音乐家协会音乐理论与创作理论专委会会长;国际音乐理事会民族音乐学会理事;国家社科基金艺术学项目评审专家,国家艺术基金项目评审专家,第十二届、第十三届、第十四届全国人大代表。

刘晓静长期从事民族民间音乐的挖掘、整理与研究,是我国一直活跃在“俗曲”研究领域和前沿的知名专家,取得界内公认的丰硕成果。先后主持承担完成国家社科基金艺术学重点项目及一般项目、全国艺术科学规划重点课题、教育部人文社科研究项目、教育部人文社科研究基地项目、山东省社会科学规划研究重点委托项目、山东省社会科学规划研究重点项目、山东省科技发展计划项目等20余项,发表论文近百篇,获奖励近30项。

代表性学术成果:《三百年遗响——蒲松龄俚曲音乐研究》(上海三联书店)、《明清俗曲研究》(中央音乐学院博士后流动站)、《明清时期中国俗曲的发展与传播》(《山东社会科学》,《新华文摘》《人大复印报刊资料》全文转载)等。

李鸿熙,山东艺术学院《齐鲁艺苑》编辑部责任编辑,山东省音乐家协会音乐理论与创作理论专业委员会副秘书长,研究方向:中国传统音乐。