2024年12月,ARTnews中文版特邀艺术家丁乙、建筑设计师柳亦春来到曾被誉为“远东第一围合式建筑”、位于上海黄浦区的外滩·老市府,围绕丁乙的《十示》系列作品和柳亦春的设计理念以及各自的创作展开对话,探讨抽象艺术与建筑设计的交融,思考艺术如何能够激活历史建筑。

丁乙通过符号的反复排列与叠加,展现形式上的复杂性与秩序感,表达对个体意识与社会变迁的思考,并强调视觉混乱中的内在逻辑与文化符号的重构;而柳亦春则通过“因借体宜”理念,将自然、历史遗迹与现代建筑相结合,创造出模糊内外边界、强调空间连续性与功能适应性的独特建筑体验。

对于抽象艺术的理解,柳亦春认为,通过力学构建的抽象仍然是具象的,因为它依赖精确的算法计算。这种抽象类似于形式上的伪抽象,而非源自人类抽象意识的探索。

与此相对,丁乙自1988年起创作的《十示》系列代表了艺术家的一种抽象起点,体现了他从传统文化和西方现代主义影响中解放出来的创作转变。通过复杂的画面和细节,丁乙重新诠释了抽象性,回归艺术本源,创作出具有普遍性的人类意识标记。而柳亦春也强调,建筑设计应回归原点,这一回归正是抽象关系应用于建筑实践的体现。

作为土生土长的上海人,丁乙对这座城市拥有独特的透视感。他的创作经历可以划分为三个阶段:平视阶段(1988—1998)、俯视阶段(1998—2010)和仰视阶段(2010至今)。在这三个阶段中,他的作品由简单到复杂,再回归简单,体现了他对上海城市变迁的深刻理解。丁乙也曾参与过建筑建造的过程,其中一次合作便是与大舍建筑设计事务所共创的“丁乙楼”。

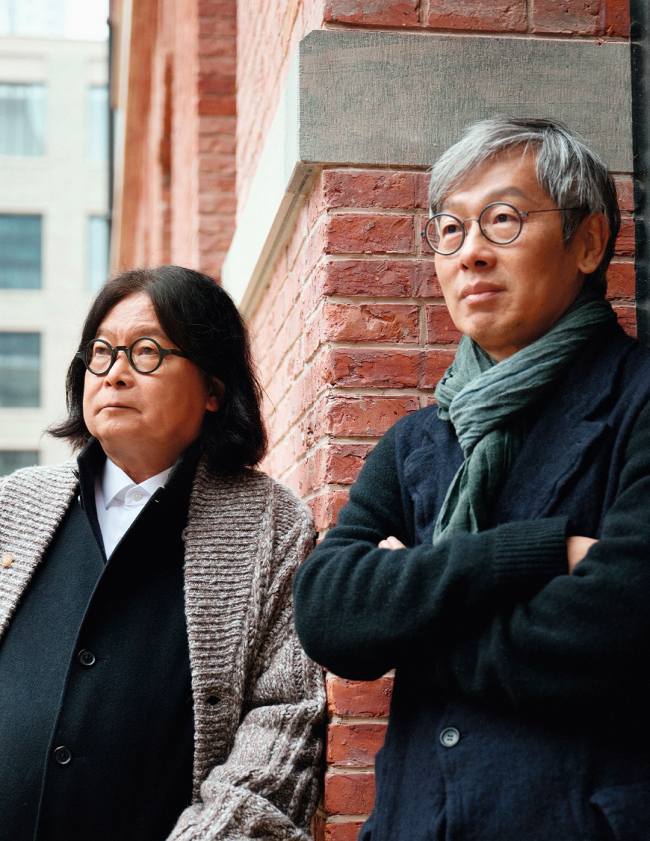

丁乙在外滩·老市府

丁乙在外滩·老市府

在柳亦春与合伙人陈屹峰于2001年成立大舍建筑设计事务所后,他们积极参与了上海郊区新城的城市建设。2010年后,随着进入存量更新时代,他们将工作重心转向上海,尤其是黄浦江沿岸的城市更新项目。在“新”与“旧”之间,大舍团队创造了一个个建筑的漫游空间。

2009年,大舍团队在一篇名为《离,一种关系的美学》的文章中,提出了“边界、离、节奏、并置、不确定”等关键词,阐述了他们对园林的理解,并探讨了这些概念与创作的关系。文章明确展现了大舍团队致力于研究抽象关系的理念。通过“因借体宜”的方法论,大舍尝试证明园林作为一种文化,如何在土地上具备持续性和演化的可能性。

在柳亦春看来:“因”和“体”是内在的概念,而“借”和“宜”则是外在的;“因”是成就事物的内在条件,“借”是外部条件的助力;“体”是内在性的表现形式,“宜”是外部关系的反映。尽管这四个字有些抽象,但它们深刻表达了大舍对自然、社会、城市和技术的态度,且具有普适性。

柳亦春在外滩·老市府

意大利文艺复兴时期的建筑师阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)曾言:柱子源于墙,墙上挖洞便成了窗,洞再大一些便成了门,门洞再大,墙便缩小成柱。在阿尔伯蒂的理论中,柱子的定义是对建筑空间本体进行思辨的结果。阿尔伯蒂的这种思辨不仅是形式上的转化,更是一种空间内在逻辑的延展,强调结构、功能与形式交织下建筑空间的流动性与连续性。

而丁乙在《十示》系列中应用的“+”与“×”符号,与阿尔伯蒂的柱子理论相呼应,呈现出形式的相互转换。从最初的“+”符号,到后来的“+”与“×”叠加,形成的“米”字符号,丁乙的作品不仅在符号上发生了变换,更隐喻了空间结构的转换过程,象征着从静态到动态、从固定到流动的转变。正如阿尔伯蒂所说,柱子不仅是建筑的组成部分,它也是空间思辨的载体,而丁乙的“+”与“×”则是这些抽象关系的具象表现,形成了空间中形态与结构之间的反复对话。

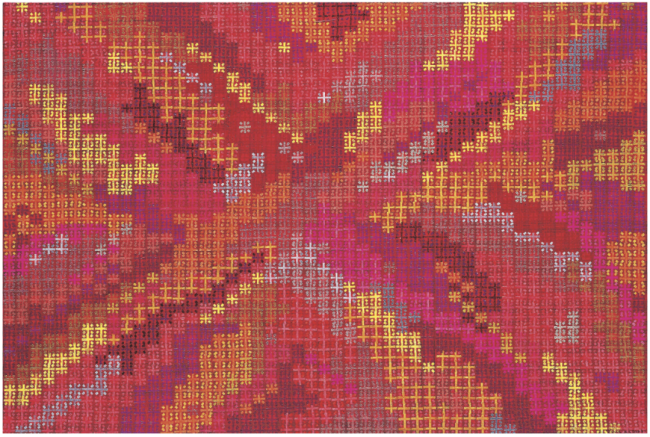

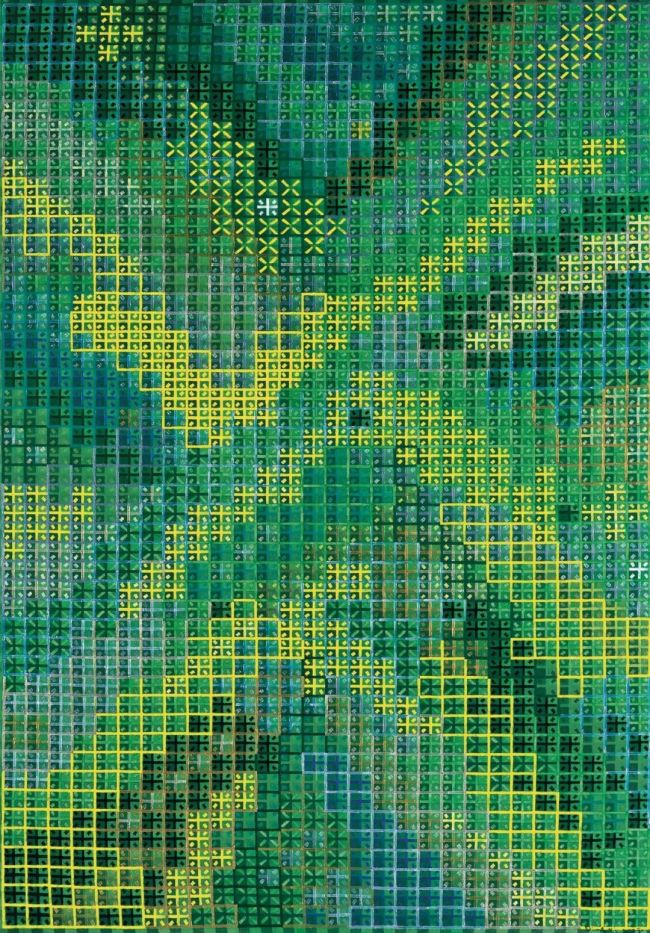

丁乙,《十示 2006-3》,成品布面丙烯,135cm×200cm,2006年

图片由丁乙工作室提供

丁乙楼,雅昌(上海)艺术中心

摄影:张嗣烨

图片由大舍建筑设计事务所提供

龙美术馆西岸馆,曾为煤码头,经过大舍的设计改造,柱网被转化为展墙,并通过伞状结构体的重复覆盖整个空间。从阿尔伯蒂的框架来看,这一形式的转化可以视为墙与柱的相互转换:原本固态的结构赋予了流动性,柱网不仅承担了支撑结构的功能,还在空间内外形成了无缝的过渡,展示了建筑空间从“实心”到“空心”、从“结构”到“表达”的转变。通过伞状结构体的重复,空间不仅在视觉上实现延展,也赋予了建筑一种节奏感和流动性,体现了阿尔伯蒂理论中关于空间演变的精髓。

设计的经典著作中,明朝著名建园家计成提出了“园林巧于因借,精在体宜”的设计理念,强调园林设计的灵活性与适应性。而阿尔伯蒂的建筑理论则强调形式与功能的密切关系,认为设计元素应根据建筑本身的使用需求和空间关系来确定。

此观点与《园冶》中的“因”不谋而合——无论是建筑还是园林,设计都应根据自然环境和地形的条件进行适当的调整,以保证形式与功能的和谐统一。例如,阿尔伯蒂提到,柱子从墙中挖洞演变成窗,再到门的过程,是空间形态从简单到复杂的自然演化,这种变化实际上是对环境条件的响应与顺应。他强调建筑的形态与结构不仅要满足内在空间需求,还要与周围环境、景观进行互动。

龙美术馆西岸馆,上海

摄影:陈颢

图片由大舍建筑设计事务所提供

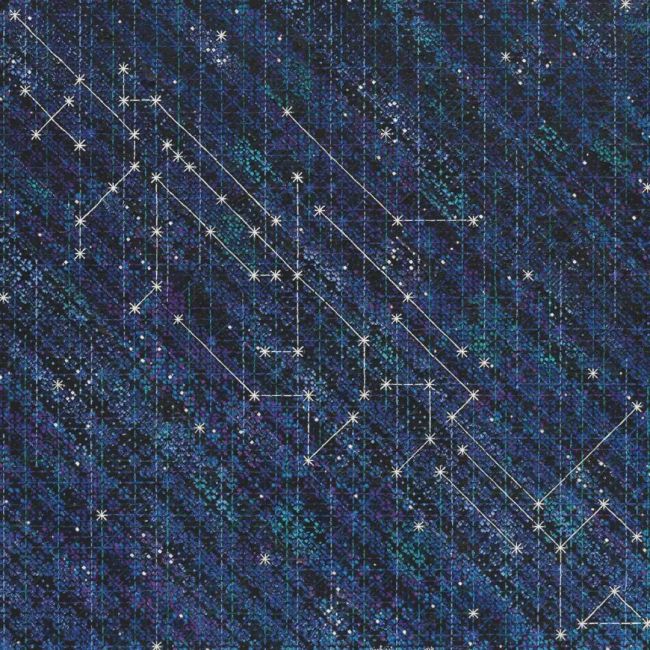

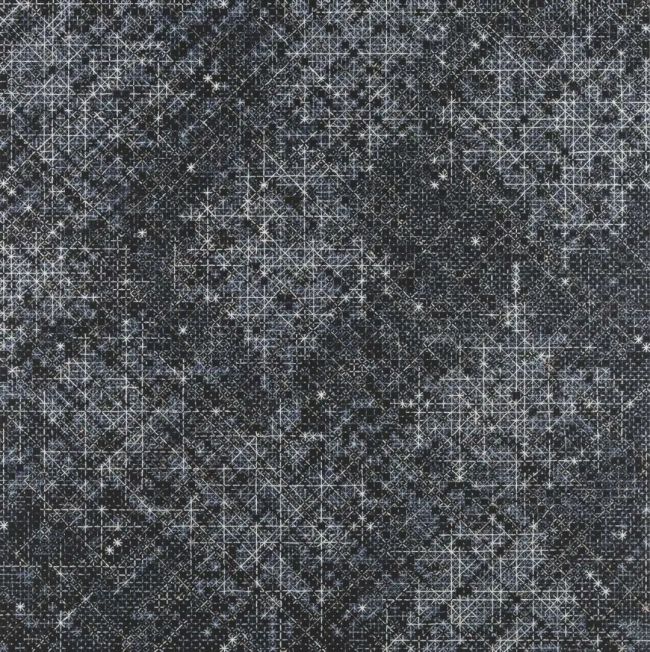

丁乙,《十示 2024-2》,椴木板上丙烯木刻,120cm×120cm,2024年

图片由丁乙工作室提供

这一思维与《园冶》中“借”的概念相契合,巧妙地通过“借”打破园林的界限,利用周围景致来拓展空间的延展性与趣味性。例如,通过借用远山或近树的景观元素,园林的空间感得以扩大,层次感得以增强。在建筑设计中,阿尔伯蒂的柱子、窗、门等元素的转化过程,正是借助建筑功能需求和周围环境的影响,逐步调整并丰富空间体验。而《园冶》中的“借”同样倡导通过外部景观与资源的巧妙利用,使得空间与自然对话,突破传统的边界。“体宜”在《园冶》中则强调园林设计的形式应与使用需求和美学要求相契合,做到合理协调与得体。

阿尔伯蒂在建筑设计中同样注重形式的合理性与美感的统一,认为建筑的结构、比例与装饰应与空间功能相匹配,不能脱离实际需求。无论是园林中的亭台楼阁,还是建筑中的柱子、窗户,它们都应通过形式上的协调来满足功能上的需求,体现空间的和谐。阿尔伯蒂关注空间的组织和流动性,特别是空间之间的过渡与变化,而在园林设计中,计成则强调通过不同的设计手法(如曲径、偏径等)来实现空间的灵活性和流动性。两者在理念上都强调形式的转变与空间的连续性,主张通过设计的灵活性,创造出丰富的空间体验。

丁乙,《十示 2022-20》,椴木板上丙烯木刻,120cm×120cm,2022年

图片由丁乙工作室提供

丁乙与柳亦春共创

如果我们将丁乙的《十示》系列视作“园林”,并从“因借体宜”的角度分析他的抽象绘画创作,那么“因”即为1998年后丁乙创作的转变。在此之前,他的作品主要集中在个人化与形式主义的探索,注重绘画的本质。然而,在与加拿大哥伦比亚大学美术史教授的对话中,该教授提到上海艺术家过于关注个人问题,忽视了城市变迁的社会背景。这一提醒让丁乙意识到自己创作的不足,开始将工作室从郊区搬到市区,并在作品中使用荧光色和复杂结构,以此表达对上海快速城市化的兴奋与认同。

然而,到2008年,他的创作态度发生了转变。丁乙开始反思快速城市化的社会后果,作品逐渐展现出对城市节奏的质疑,表达了社会矛盾与个人焦虑。而“借”即是艺术家在色彩上的运用。丁乙不追求传统的和谐或平衡,而是希望呈现自然色彩的本质:平凡、闪烁、光芒与色彩并置所带来的新鲜感。他的作品通过无序和随意的色彩选择,创造出视觉上的混乱与张力,反映出对色彩和结构自然无拘的探索。而其中对于“+”和“×”的运用,他从简单的“+”开始,在感到画面过于空旷后,于是把两个十字合起来,通过错位和增加笔画来增加密度,逐步形成复杂的结构。

项目:花草亭

摄影:周鼎奇

图片由大舍建筑设计事务所提供

开始只是在斜杠上再加两笔,后来又觉得四笔还不够,后来通过增加空钩,使得笔画数量达到八个,减缓了视觉节奏,增强了画面的复杂性。而关于“体宜”,即可以用来解释丁乙的创作,因为它形成了属于艺术家独特的“美学”,虽然是对其熟悉的传统美学的一种颠覆,却又形成了新的美学,而这也许就是艺术的意志。

丁乙的艺术观念追求解放美学,认为技法仅是平凡的技能,不应受传统概念的束缚。他将颜料视为一种自然且无所拘束的物质,强调色彩的随意性和无序性。他不追求平衡和预设的结构,而是利用复杂的形式制造视觉上的混乱,力求通过这种视觉紊乱激发观者的不适和反感,甚至引起对现代艺术的反叛和疏离。这种极端的艺术策略,旨在挑战观者的常规感知,促使他们重新审视艺术的意义与表现。

丁乙,《十示 2005-7》,成品布面丙烯,200cm×140cm,2005年

图片由丁乙工作室提供

边园(Riverside Passage)

摄影:陈颢

图片由大舍建筑设计事务所提供

而位于上海杨浦区杨树浦路地段黄浦江畔的“边园”(Riverside Passage),是柳亦春关于“因借体宜”的经典案例。在“边园”的设计中,柳亦春借用了场地上的几乎所有现有条件,尤其是原有的煤气厂卸煤码头的钢筋混凝土墙体,这一具有历史意义的工业遗迹被巧妙地融入了设计中,不仅没有被视为障碍,反而成为设计的基础和出发点。混凝土墙的遗存、树木和原有地形的结构,构成了一个不容忽视的物理“借体”,这些元素的存在不仅为设计提供了独特的空间条件,也为空间氛围和景观意象的塑造提供了基础。柳亦春通过这些遗存元素的“借体”,赋予建筑和园林一种“宜”的状态,即建筑与环境的关系不再是单纯的物理接合,而是通过对历史遗迹和自然景观的感知与尊重,形成了一种对“宜”感的深刻理解。

在“边园”中,柳亦春通过对“借体”的巧妙运用,表现了他对“含混”和“不定性”空间的独特追求。这里柳亦春将“内”与“外”之间的边界处理得模糊而不明确,形成了空间的“含混”性。在这种空间关系中,墙体既是物理意义上的隔离线,也是视觉和心理上的连接点,模糊了传统意义上“外界”与“园林”之间的界限。

艺仓美术馆(上海)

摄影:田方方

图片由大舍建筑设计事务所提供

丁乙,《十示 2016-3》,椴木板上丙烯木刻,240cm×240cm,2016年

图片由丁乙工作室提供

此外,柳亦春保留了原有的树林,这些自然元素不仅作为视觉上的景观存在,更承载着场地的历史和时间沉淀。柳亦春通过这种方式使得“园”成为一个既充满自然气息,又能激发人们思考城市历史、文化和环境交织关系的地方。树林的存在,既是对自然的借用,也是对“园”的定义的一种重新诠释,在空间层面上构成了一种“宜”的状态,即建筑与自然和历史的深度融合。在“边园”的设计中,柳亦春通过一系列空间的错综布置和元素的借用,构建了一种丰富的、既有物理层面又有心理层面的“宜”感。

在“边园”的设计中,柳亦春通过将原有的工业遗址(如废弃的混凝土墙体)与新的建筑元素结合,呈现出一种抽象的历史和现实之间的关系。这种关系并非直接的对比或再现,而是通过建筑的形态和空间构造将原有的工业遗址抽象化,使它们成为空间的组成部分,而非孤立的遗物。在这个过程中,原有墙体不再是简单的物理隔离,而是成为抽象空间的“载体”,作为时间和历史的象征融入当代建筑中。

从丁乙的创作到柳亦春的建筑,我们看到的是对空间、时间、形式和环境不断变化与适应的探索。他们的创作不仅仅是对形式的塑造,更是对文化、历史、社会与自然之间关系的重新审视与表达。这种在艺术与建筑中交融的抽象理念,不仅推动了两者各自领域的创新,也为我们提供了一种全新的视角,去理解和感受现代都市与自然环境、传统与创新之间的微妙平衡。

(来源:ARTnews中文版、建筑时报)

艺术家简介

丁乙(Ding Yi),原名丁荣,当代抽象艺术家、策展人,中国美术家协会理事。1962年出生于上海,1980-1983年在上海市工艺美术学院就读装潢设计专业,1990年从上海大学美术学院国画系毕业。1990年任教于上海市工艺美术学校,2005年任教于上海视觉艺术学院。现工作和生活于上海。

建筑设计师简介

柳亦春,1969年11月出生,大舍建筑设计事务所主持建筑师,创始合伙人,同济大学建筑城规学院客座教授。英国皇家建筑师协会(RIBA)特许会员,《建筑师》和《建筑学报》杂志编委,住房和城乡建设部科学技术委员会建筑设计专业委员会委员,上海市人民政府发展研究中心决策咨询专家,上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护委员会委员。

曾受邀在哈佛大学、香港大学、米兰理工大学、法兰西建筑学院、英国皇家建筑师协会等多所大学或机构演讲其设计作品受邀参加了诸多重要国际建筑与艺术展,在2022年和2023年分别在伦敦RIBA总部和柏林Aedes建筑论坛成功举办个展。曾获由美国《建筑实录》杂志评选的年度全球十佳“设计先锋”以及英国AR新锐建筑奖、中国建筑学会建筑创作金奖、亚洲建筑协会建筑奖金奖、美国AIA建筑类最佳荣誉奖、英国RIBA国际杰出建筑奖、福布斯“中国最具影响力设计师”“自然建造”实践成就奖等。