一

新年的欧洲之行再一次让我强烈地感受到,现当代艺术馆与古典型艺术博物馆不光在展示内容、作品风格上存在很大的差异,更重要的是,在展览策划、空间布局、动线设置及观众体验等方面也大不相同。那些让我印象深刻、体验感丰富的现当代艺术馆,越来越注重通过建筑设计、空间规划和其他辅助手段来建构一系列动态空间,让观众全方位、多角度深入体验与感受艺术作品无法言说的内涵和魅力。

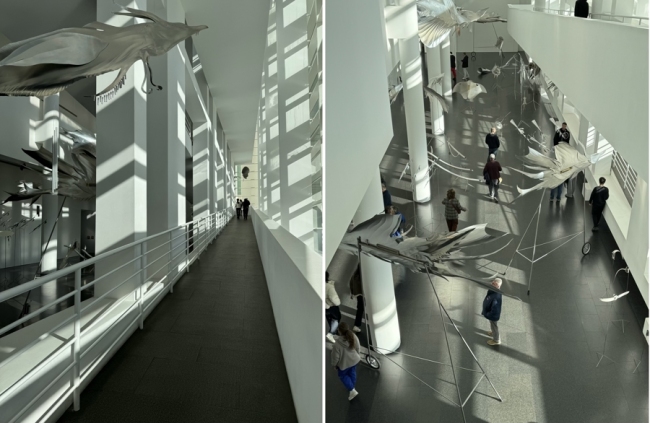

巴塞罗那当代艺术馆(MACBA)由美国建筑大师理查德·迈耶设计,迈耶作为当代最有影响力的建筑师之一,他的设计主要体现在其独特的纯白色调、简约清晰的线条、开放的空间布局以及对光线、空间和结构的和谐处理上。他设计的巴塞罗那当代艺术馆是一座巨大的白色建筑,南立面为大面积透明玻璃,玻璃立面与主体结构完全脱离,因没有受到功能和结构上的限制,它可以为内部展厅提供最大可能性的自然光照明。我参观时尽管是冬季,依然可以充分感受到地中海炽热艳丽的阳光从天而降,洒满整个中庭,使人倍感温暖与舒心。

艺术馆更匠心独运的地方,是中庭部分增设了一条开敞式坡道。这条坡道既有效连接了美术馆的各个楼层和展厅,还借助于充足的光线创造出丰富的光影效果,进一步增强了建筑的立体感和空间感,并为观众欣赏艺术作品提供一个接一个的动态空间。由此,整个展示背景便具有了流动感。

当时正在展出的是西班牙艺术家索尔·阿博德的大型综合装置作品“鸟机之梦”。整个装置基本以银光闪闪的铁皮构成,艺术家将铁皮裁剪并制作出鱼类、水草海洋生物的模样,有的放置在地面上,有的悬挂在半空中,高低错落地遍布于中庭的各个部位。由于采光特别充足,观众沿着坡道漫步其间,仿佛徜徉于海底世界。

而借助坡道,站在不同高度和角度去观赏艺术品,感受也很不相同。站在底楼的参观者可以看到作品的材质与细节,所以更多会关注材料的美感和特性;而站在坡道最高处俯瞰全局,才完整地看清了这件装置作品的组成结构和空间布局,进而理解艺术家的表达意图。当目光迎着阳光转向户外时,蓦然发现,馆外广场上那些玩滑板的少年和周边街区的历史风貌,似乎与装置作品遥相呼应、动静结合。

巴塞罗那当代艺术馆坡道(左)和中庭(右)

二

当我们置身于一座现当代艺术馆并面对一件大型装置作品时候,常常可以通过远景、全景、中景、近景等不同景别的切换,进行多角度自由而流动的观赏,这就相当于在展览现场建构起观众与作品之间一个个连续的动态空间,这些空间为观众提供了多样化的视觉信息和丰富而微妙的身体感知,甚至包括场馆所处的文脉情境,无不有助于强化观众的现场体验和情感共鸣。

相比之下,古典型艺术博物馆更注重脉络的梳理和历史的传承,所以普遍采用静态的编年式的展出方式。而现当代艺术馆更多展示的是创新性和实验性的艺术作品,这些作品往往打破常规,探索新的艺术形式和表现手法,主题更加广泛和多元,通过独特的视觉语言和立体表达,引发观众对现实问题的思考和反思。正是当代艺术在形态语言、艺术观念上的显著改变,有力地推动了现当代艺术馆在观赏方式作出必要的调整,尽最大可能地创造多维度的现场体验,以满足观众在面对和理解当代艺术时的新需求。

英国泰特现代美术馆的涡轮大厅(The Turbine Hall),是由发电厂曾经用来存放发电机的空间改造而成。这个空旷的艺术空间高达35米、展示面积达3400平方米,也是一个典型的动态空间,以其开放性、灵活性和互动性为艺术品的动态展示提供了极佳舞台。

涡轮大厅从2000年开放后,每年都会展示一组大型装置作品,如埃利亚松《气候计划》等备受瞩目的艺术项目。近期正在展出韩国女性艺术家李美来的作品“敞开伤口”。艺术家选用粉色的软性材料,在发动机无休无止的缓慢旋转中,一张张带着血肉的“皮肤”从涡轮机中诞生,然后通过金属链条参差地被悬挂于大厅的天花板上。这些“皮肤”像流血的“伤口”,创洞敞开,无遮无拦。

由于涡轮大厅面积过大,参观者站在任何一个角度都无法纵览艺术品全貌,为此该馆特意设置了多个观赏区域。当你远远观望“敞开伤口”时,会被冰冷粗犷的后工业风格展览现场与“耷拉”在空中的软性材料所构成的视觉反差所吸引,也会被艺术品散发出的颓废气息引起好奇;当你逐渐靠近作品时,会感受到诸如生猛、残暴、恐怖等生理性刺激,这种感受会不断累积;当你近距离直面作品细节时,会忍不住起鸡皮疙瘩……这些逐渐增强的身体感知是极其深刻的,足以让参观者难以忘怀。

泰特现代美术馆涡轮大厅展出的李美来作品“敞开伤口”全景(左)与中景(右)