展览名称

宋庄艺术区·户外美术馆计划2024——工作室雕塑大展

策展小组

朱尚熹、胡学富、钞子艺、徐嘉敏、朱传经、朱羿郎

布展规划执笔

朱羿郎

布展实施

朱传经

指导单位

中共北京市通州区宋庄镇委员会

北京市通州区宋庄镇人民政府

主办单位

北京宋庄投资发展有限公司

承办单位

北京市通州区宋庄雕塑协会

北京市通州区宋庄陶瓷协会

支持单位

宋庄艺术区党委

北京铭世经典文化科技有限公司

北京一辰清风文化传媒公司

参展艺术家名单

(排名不分先后)

黄兴国,李刚,胡学富,蒋佑胜,赵磊,庞渤,章华,庞少贤,张飙,窦付坤,孟德武,陈辉,马军,杨春,冯崇利,刘忠伟,罗承志,朱尚熹、朱传经,邵旭,段维国,曹智勇,吴梁焰,钞子艺,钞子伟,萧立,丽莎,乔迁,刘水洋,祁威峰,袁文彬,巴拉特(印度),丽金(印度),王振林,金志鹏,朱羿郎,李惠东,张沥丹,柳青,王刚(40位艺术家)

展览前言

“户外美术馆计划”的学术意义从根本上讲大概有两个方面:一是艺术家作品直接进入户外公共空间,凸显了艺术家群体以自己作品参与了当代文明和社区文明的建设,公共空间成为了没有围墙的美术馆的概念。这种模式最为直接的针对对象是那种同质化严重的、命题式的、雇佣式的所谓“城市雕塑”项目。那种融合了长官意志的命题创作,之于艺术家无非是挣钱的商业项目,往往由于言不由衷,甚至雕塑家们都不愿意在立起来的东西下署名。在新一轮的城市更新浪潮中,注重艺术家以自己的作品参与其中,以具有特色的差异化的艺术发声,丰富高品质的城市文明,碾压先前的那种商业性雕塑的同质化,我觉得这才是雕塑与公共艺术领域的新质发展的价值取向。二是关于雕塑与环境尺度的反思。在命题作文式的城雕年代,好像注重作品与环境的尺度貌似是一种不可撼动的,唯一的铁律。然而,当我们见过美国纽约高线公园的公共艺术作品和比利时安特卫普露天雕塑博物馆陈列的雕塑作品时就会发现,雕塑既可以有与户外环境(包括建筑环境)发生关系的大尺度作品,雕塑同样可以有与作为人的自身尺度发生关系的小作品。其实后者在人的行为中更具有当代公共性价值观。我们常说的零距离和公共互动性才能真正得到体现。

本次“户外美术馆计划”雕塑首展,丰富了宋庄公共空间的人性化趣味。当公众在逛街脚步的行进中,阅读和体验各种与作品关联的空间,或围绕作品进行体验式观赏,或停留驻足片刻,或擦肩而过而回眸……当人们生活在有艺术意味的日常中时,策展与实施小组的目的就达到了。

(文/朱尚熹,策展与实施负责人,2024年12月27日)

展出作品

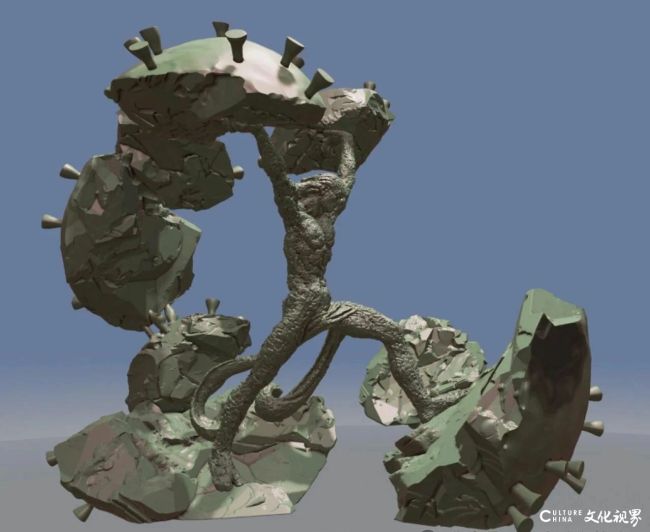

《智慧之岛》/朱尚熹/不锈钢/高300cm/2024

《智慧之岛》(另外角度)

《智慧之岛》(另外角度)

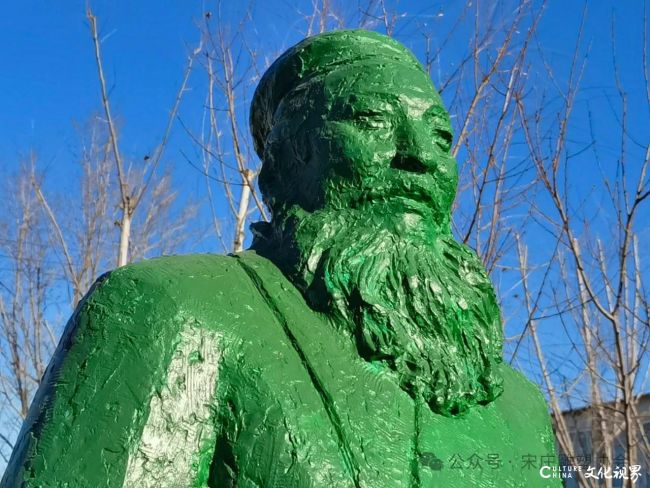

《孔子》/朱尚熹/玻璃钢/高215cm/2024

《孔子》(另外角度)

《孔子》(局部)

科技与艺术在巅峰相会

——本体研究领域走得最远的雕塑名家朱尚熹艺术简析

雕塑本体,内涵上是指雕塑作为独立艺术形式并区别于其他艺术形式的核心属性,包括物质性、空间性、形态和材料等基本要素;外延上涉及雕塑在文化、历史和社会中的扩展意义,包括其象征性、功能性、互动性等。

对于当代很多雕塑家而言,对雕塑本体的关注与探索是一个重要甚至重大的研究方向,著名雕塑家朱尚熹就是一个的突出代表。作为中国当代雕塑艺术的代表人物之一,他数十年专注于雕塑本体领域的探索,以与时俱进的开阔胸襟、独辟蹊径的艺术视角和丰富多变的表现手法,取得了多维度、多层级的创作与研究成就,对以雕塑为核心的相关行业发展有着重要的推动意义与参考价值,堪为雕塑本体探索方面走得最远的当代雕塑家(特别强调,不是之一)。

一、本体研究的执著探索

专注于雕塑本体探索的当代知名雕塑家中,大多数实际上热衷的是对雕塑概念外延的研究。他们的作品有象征性,承载着文化、宗教或政治特征,具有强烈的社会意义;有功能性,兼具装饰、美化、教化、引导等实用功能;有互动性,存在与观众参与的密切关系。因此,当他们的名字被提及时,人们脑海里涌现的是其某件成名作、代表作或某种具有明显特征的创作类型。

而对于朱尚熹而言,则是潜心于雕塑本体内涵上的研究,包括物质性、空间性、形态和材料等基本要素,关注的是雕塑作为独立艺术形式并区别于其他艺术形式的核心属性。当年中央工艺美术学院装饰雕塑专业学习的经历,让朱尚熹的雕塑创作插上了设计的翅膀;中央美术学院雕塑专业学习的经历,则是为他的雕塑创作打下了坚实的造型基础。庞薰琹、郑可、曾竹韶、钱绍武、司徒兆光、米开朗基罗、罗丹、亨利·摩尔、马约尔、野口勇等中外雕塑名家/大师的直接传授或间接熏陶,让他积淀了丰厚学养并开阔了艺术眼界。而毕业后在北京建筑艺术雕塑工厂创作的经历,让他了解了雕塑领域的社会需要;后期在四川美术学院教学的经历,让他有了对雕塑艺术进行学术研究与系统梳理的自由空间;先后多次去法国、德国、意大利、日本、美国进行实地考察、调研与交流的经历,让他近距离地体察西方雕塑艺术精髓……丰富的艺路历程与种种因素,成为朱尚熹坚守纯粹意义上的雕塑本体创作、研究的有力支撑与理念基础。

1、融汇国际、国内雕塑本体研究制高点

(1)朱尚熹代表了国内雕塑家进行本体研究的方法与方向,主要集中在传统雕塑的继承与创新上,研究古代雕塑的材料、技法和文化内涵,探讨新材料、新技术的应用以及雕塑在公共空间中的角色,强调材料与技法的结合,并关注雕塑在当代社会中的文化表达。

(2)朱尚熹还综合了国际雕塑本体研究的策略,一是注重雕塑的跨学科性,突出雕塑与建筑、设计、科技等领域的融合,如数字雕塑、3D打印等;二是注重雕塑的实验性,探索新材料、新形式,如装置艺术、抽象艺术、动态雕塑等,强调雕塑与科技、环境、社会问题的结合。

2、雕塑本体创作与研究的方式探索

在此基础上,朱尚熹主要通过三种方式进行当代雕塑本体的创作与研究:

(1)强调材料创新:使用非传统材料,如塑料、玻璃纤维、回收材料等,探索材料的多样性与表现力。

(2)注重技术融合:结合数字技术、3D打印等,拓展雕塑的形态与空间表达。

(3)吸引社会参与:通过公共艺术项目,探讨社会问题,增强雕塑的社会影响力。

3、雕塑本体研究的理论与实践结合

在雕塑本体研究理论与实践的结合方面,朱尚熹主要采取了三种方式:

(1)进行实验性创作:通过不断尝试新材料、新技术,探索雕塑的边界。

(2)强调跨学科合作:与建筑师、设计师、科学家等合作,拓展雕塑的应用领域。

(3)重视理论研究:结合艺术史、美学、文化研究等,对罗丹、马约尔、野口勇等艺术家个案进行系统分析,进行对雕塑本体的深化阐释与理性解读。

二、科技与艺术的跨界融合研究

在雕塑本体研究层面上,朱尚熹不拘泥于一个门类、一种方法,而是进行了多个艺术门类或创作方式上的跨界融合。

1、架上雕塑的创作

(1)材料与形式的创新:朱尚熹在架上雕塑的创作中,大胆尝试了多种材料,如铜、不锈钢、钢铁、树脂、石膏等。他通过对这些材料的深入研究,探索了正形与负形的表现方式。

(2)主题与内涵的深化:朱尚熹的架上雕塑作品不仅形式新颖,而且主题深刻。他常常通过对人体、自然、社会等主题的挖掘,表达对生命、存在、社会问题的思考,反映现代生活的复杂性与多样性,进行文化认知层面上的解构与重组。

2、公共艺术的实践

(1)空间与环境的融合:在公共艺术领域,朱尚熹注重作品与环境的融合,通过对公共空间的深入研究,创造出与周围环境和谐共生的雕塑作品,增强了空间的整体感和协调性。

(2)互动与参与的设计:朱尚熹的公共艺术作品注重观众的互动与参与,通过设计可触摸、可进入并具有趣味性和互动性的雕塑作品,增强了观众的参与感和体验感。

3、大地艺术的尝试

(1)自然与艺术的结合:在大地艺术领域,朱尚熹通过对自然环境的深入研究,创造出与自然景观融为一体的艺术作品。他利用自然材料,如石头、泥土、植物等,创造出富有自然气息和生态意义的作品,形成了一道道富有韵律感的线条,增强了作品的自然美感和生态意义。

(2)时间与变化的体现:朱尚熹的大地艺术作品还注重时间与变化的体现。他通过对自然过程的观察和记录,增强了作品的时间感和变化感。

4、抽象雕塑的研究

朱尚熹深入研究了西方抽象雕塑发生、发展以及演化的脉络,进行了形式与空间的探索、材料与技术的实验、哲学与美学的思考以及跨学科融合,在拓展雕塑表现形式语言的同时,也为当代抽象雕塑提供了新思路。同时,他对雕塑本体的探讨深化了艺术理论,也为理解雕塑的本质提供了新视角,深化了当代抽象雕塑的本体研究。

5、数字与AI人工智能艺术的探索

(1)技术与艺术的融合:在数字与AI人工智能艺术领域,朱尚熹通过对数字技术和AI技术的深入研究,创造出富有科技感和未来感的艺术作品。他利用计算机建模、3D打印、虚拟现实等技术,形成出复杂的形态和动态的效果,增强了作品的科技感和未来感。

(2)虚拟与现实的互动:朱尚熹的数字与AI人工智能艺术作品还注重虚拟与现实的互动。他通过设计虚拟现实和增强现实的作品,使观众可以在虚拟与现实之间自由切换,体验不同的空间感受,增强了作品的趣味性和互动性。

(3)时间与空间的无限拓展:朱尚熹的数字与AI人工智能艺术作品突破了传统雕塑受限于静态形式的禁锢,通过AI技术并融入动态元素,如光影变化、形态演变等,赋予作品以时间维度,使其不再是单一瞬间的凝固,而是随时间流动的艺术表达;在空间维度上突破了物理空间的限制,借助虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,观众可以在虚拟空间中与作品互动,甚至从不同角度探索雕塑的细节,打破了传统雕塑的固定展示模式。

6、空间展示与存在方式的创新突破

在实体空间展示方面,朱尚熹注重作品与空间的融合,通过对展览空间的深入研究,创造出与空间环境和谐共生的展示方式。在数字虚拟空间展示方面,朱尚熹通过对数字技术的深入研究,创造出富有科技感和未来感的展示方式。比如他为《雕塑》杂志社创作设计的数字美术馆,则是一个雕塑作品存在新形态、展示新形式、收藏新概念的突出代表。数字与AI人工智能艺术作品特点如下:

(1)虚拟展示:朱尚熹的数字与AI人工智能艺术作品可以通过网络平台或虚拟展厅展示,观众无需亲临现场即可欣赏作品,极大拓展了雕塑的传播范围。

(2)互动性增强:朱尚熹的数字与AI人工智能艺术作品能够根据观众的行为或环境变化作出反应,增强了互动性,观众从被动观赏者变为参与者,甚至共同创作者。

(3)多维度存在:朱尚熹的数字与AI人工智能艺术作品可以在虚拟空间中存在,也可以通过3D打印技术转化为实体,实现了虚拟与现实的自由切换,丰富了雕塑的存在形式。

(4)艺术观念的突破:一是去物质化,朱尚熹的数字与AI人工智能艺术作品不再依赖传统材料,而是以数据和算法为基础,挑战了雕塑的物质性定义;二是跨学科融合,推动了艺术与科技、数学、计算机等领域的交叉,拓展了雕塑的边界。

结论

在朱尚熹的认知理念中,雕塑本体作为雕塑艺术的核心,其内涵与外延在当代艺术中是与时俱进、不断扩展的;雕塑本体不仅是物质与空间的结合,更是文化、科技与社会的综合体现。他在创作中,不管是架上雕塑、公共艺术、大地艺术、数字与AI人工智能等多种艺术形态,还是写实雕塑、意象雕塑、抽象雕塑不同的表现方式,以及铜、不锈钢、钢铁、树脂、石、木等不同材料的探索使用,乃至雕塑构成的正形与负形的呈现方式、实体空间展示与数字虚拟空间的存在方式,朱尚熹都做出了卓有成效的探索实践并取得了显著的艺术成就。

需要特别说明的是,做出以上研究探索与创作成就的朱尚熹先生是一位年龄已达71岁的艺术家。徜徉在这么多个艺术门类里且能游刃有余,尤其是当他以古稀之年的年迈之躯佩戴VR头盔、眼镜,舞动VR手柄,置身于虚拟空间与现实空间的来回切换,岂能不让人对他油然而生景仰之感?生命之路不止,艺术之心不熄。而今迈步从头越,期待他的艺术人生新境界!

(文/徐永涛,艺术评论家、宋庄雕塑协会理事、《雕塑》杂志副主编)

代表作品

《金九像》/朱尚熹

《南丁格尔》/朱尚熹

《南丁格尔》(局部)

《啊——太阳!》/朱尚熹

《黄河》/朱尚熹

《回家》/朱尚熹

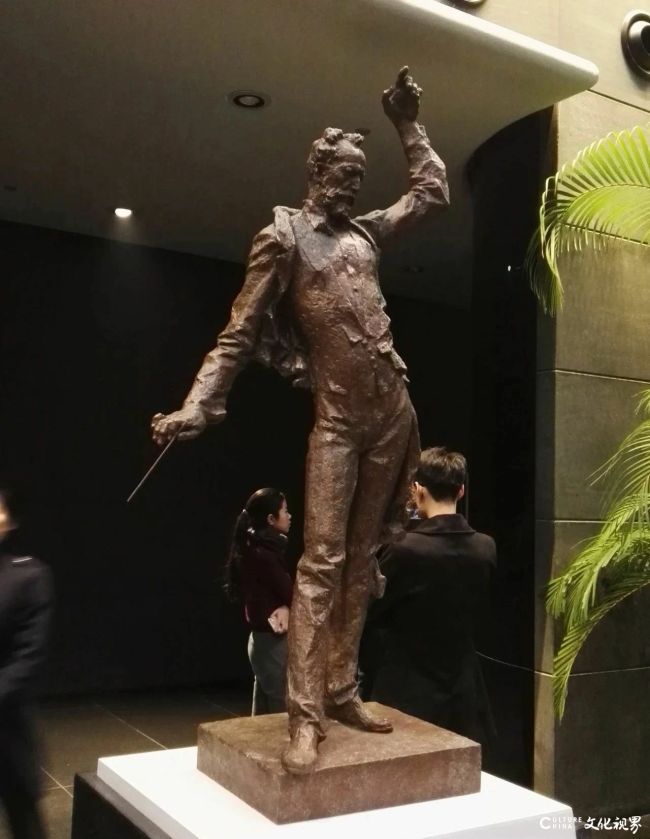

《柴可夫斯基》/朱尚熹

《第三次大战》/朱尚熹

《创世纪》/朱尚熹

《创世纪》(局部)

(来源:宋庄雕塑协会)

艺术家简介

朱尚熹(1954出生)四川达州人。中国《雕塑》杂志主编、中国雕塑学会常务理事、四川美术学院教授。主要成就领域:雕塑创作、雕塑教育、雕塑理论以及公共艺术等。

主要经历

1982年中央工艺美术学院装饰雕塑专业毕业;

1982年至1987年在四川省工艺美术研究所工作;

1988年至1991年在中央美术学院雕塑系攻读硕士学位;

1991年7月获硕士学位,硕士研究生毕业后在北京建筑艺术雕塑工厂研究室工作至2003年,时任雕塑研究室主任;

2003年至2007年任北京市人文空间雕塑研究所所长,国家一级美术师;

2007年至今为四川美术学院教授,全国优秀教师荣誉称号,河北美术学院造型学院教授,雕塑系学术带头人;

历任:中国工艺美术学会雕塑专业委员会会长、中国雕塑学会网主编、中国城市雕塑家协会常务理事、全国城市雕塑艺术委员会委员等职务,长春市城市雕塑学会顾问。

近五年参展与学术活动记录

2019年1月-5月,策划“雕意塑念——滕文金作品回顾展”(地点:深圳国风美术馆);

2019年9月,作品《回家》参加“时代经典——2019中国雕塑学术邀请展”,江苏海澜美术馆;

2019年12月,作品《75°风景》参加“2019中国雕塑年鉴展(威海)”;

2020年7月,策划“无中生有——雕塑家四人VR创作营·2020”;

2020年8月,作品《故国余音》参加万荣首届黄河文化国际雕塑大展;

2020年10月,庆祝四川美术学院建校80周年,捐赠川美图书馆临摹罗丹雕塑作品30件

2020年11月,为衡水党校创作《马克思像》,像高4.5米,青铜铸造;

2021年6月,参加“百分百”@武汉2020东湖国际生态雕塑双年展创作数字雕塑系列作品“生命的形式”,创建“碎片·朱尚熹VR美术馆”;

2021年3月-7月,策划“红色基石——庆祝中国共产党诞生100周年数字雕塑邀请创作展”;

2021年12月,作品《柴可夫斯基》参加由国家大剧院主办的“凝固的旋律:国家大剧院第二届雕塑作品邀请展”;

2022年1月,数字雕塑作品《数字之岛》Digital island参加美国国际艺术展美术馆主办的“第四届抽象艺术大赛”,并获得“天赋奖”;

2022年2月,获2022年瑞士赫尔维特艺术大赛获奖&入选艺术家证书,参展作品《人工智能岛》;

2022年7月,参加由四川美术学院雕塑系承担的国际艺术基金人才培养项目《大足石雕技艺传承与创新艺术人才培养》的教学工作,承担数字雕塑方面的课程与浮雕;

2022年8月,策划并组织南京工艺美术博览会泛雕塑艺术展“元宇宙大讲堂”;

2022年8月,作品《进程与并存博物馆》参加“和合之道:国际公共艺术创作营”;

2023年2月,国家艺术基金2020年度资助项目《智慧之岛》获得验收通过,并领到了验收通过证书;

2024年3月,雕塑《最可爱的人》被国家博物馆收藏。