“思想的形状:新时代中国油画的话语探索”展览于3月1日在广州美术学院大学城美术馆开幕,该展览是广州美术学院联合相关领域重要学者推进“中国油画主体性及新时代话语体系研究”的成果之一,邀请中国当代油画界具有代表性的艺术家参展,并配合部分经典馆藏和文献,呈现新时代中国油画话语探索以及思想观念、语言体系的主体性建构,将“中国油画”问题置于变动中的全球化语境激发新的对话和碰撞。

作为当代具有代表性的油画艺术家,广州美术学院院长范勃接受新快报收藏周刊独家专访时表示,无论是绘画还是装置,都不是最重要的,我并不执着于某一媒介,而更看重的是整个创作思路和观念的演进。

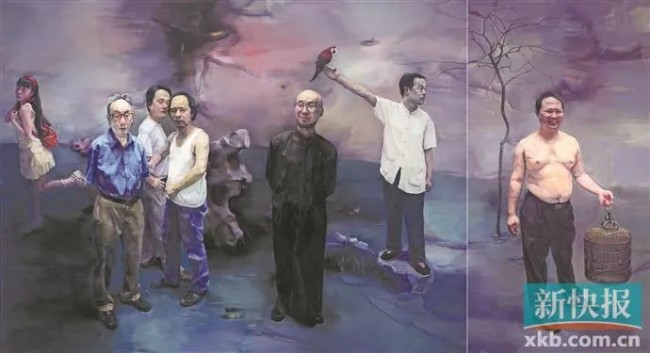

范勃《园子》2007布面油画

聚焦新时代中国油画的创作理论问题

新快报:这时候策划“思想的形状:新时代中国油画的话语探索”展览是基于怎样的契机?希望通过这次展览探索当代油画的哪些问题?

范勃:随着国家重大历史题材美术创作工程及相关主题性创作活动的陆续展开,中国的油画创作越来越受到各界关注,油画艺术的本体语言越来越凸显,影响力也越来越大。而另一方面,当前学术界都在强调构建具有中国特色的哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系,用中国声音、中国理论、中国思想,推动中国现代文化建设,扩大其国际影响力。油画作为外来的艺术媒介形式,在中国已经拥有深厚的历史积淀,在新时代更面临着新的学科发展问题,即确立其主体意识,加强其话语体系的建构。

广州美术学院地处改革开放的前沿阵地,也是西方油画传入中国的首善之地。新时代以来,广州美术学院美术学科建设不断完善,对相应的创作理论深入而系统地研究也更为迫切。本阶段我们将聚焦新时代中国油画的创作理论问题,关注其主体性及其话语体系研究。而“新时代中国油画的话语探索”,不仅是100多年来油画在中国发展与传播所遇到的民族化与本土化问题的历史总结,更是在文化自觉层面上、在中国式现代化发展道路上、在跨文化的学术研究上,对新时代语境下中国油画发展的深入思考。本次展览即是这一重要课题的阶段性成果之一,讨论的是新时代中国油画多元话语探索所塑就的诸种形状。这些话语的探索首先关乎油画的主题叙事、图式语言、物质材料等“绘画性”的核心层面,其次则涉及跨媒介、跨文本等新的话语规则构成的“语际迁移”的多维延展。并由话语的探索进而揭示支撑话语体系背后的人文思想和精神内涵。

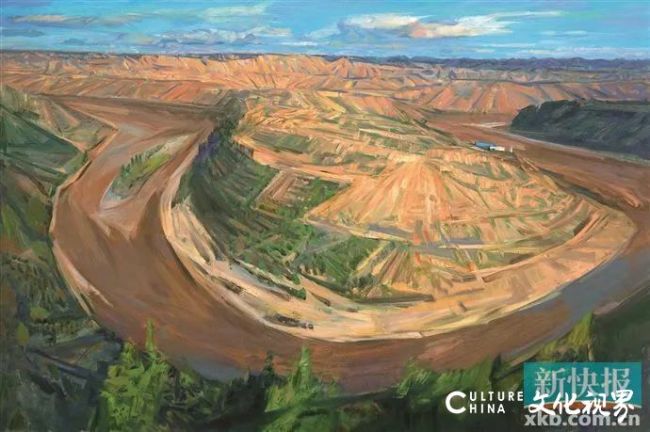

范迪安《乾坤锦绣》2024布面油画