在当代中国画坛的转型谱系中,孙承民的艺术实践构成了一个极具研究价值的文化样本。作为享受政府特殊津贴专家、中国美术家协会会员、高等院校中国画教授,集画家、书法家、作家于一身的艺术实践者,以四十余载的持续探索,在传统文脉与当代语境的对话中建构起独特的艺术体系。本文将从形式语言、文化基因、理论建设三个维度,对其艺术成就进行系统性解构,并在当代艺术史坐标系中重估其学术价值。

一、人物画:从叙事表达到精神观照的嬗变轨迹

孙承民的艺术之路始于二十世纪70年代的连环画创作,这段经历为其人物画创作奠定了坚实的造型基础与叙事能力。早期作品《玄武门之变》《神鞭》等已展现出对历史题材的驾驭能力,画面中的人物群像通过精准的解剖结构与动态设计,形成具有戏剧张力的视觉叙事。这种将西画造型原理与传统线描技法结合的创作方法,在八十年代转型期的中国画创作得到深化,人物面部肌理的皴擦处理与服饰线条的书法性表现,预示其后来“以书入画”的艺术自觉。

拉萨的风,200×200cm,纸本水墨

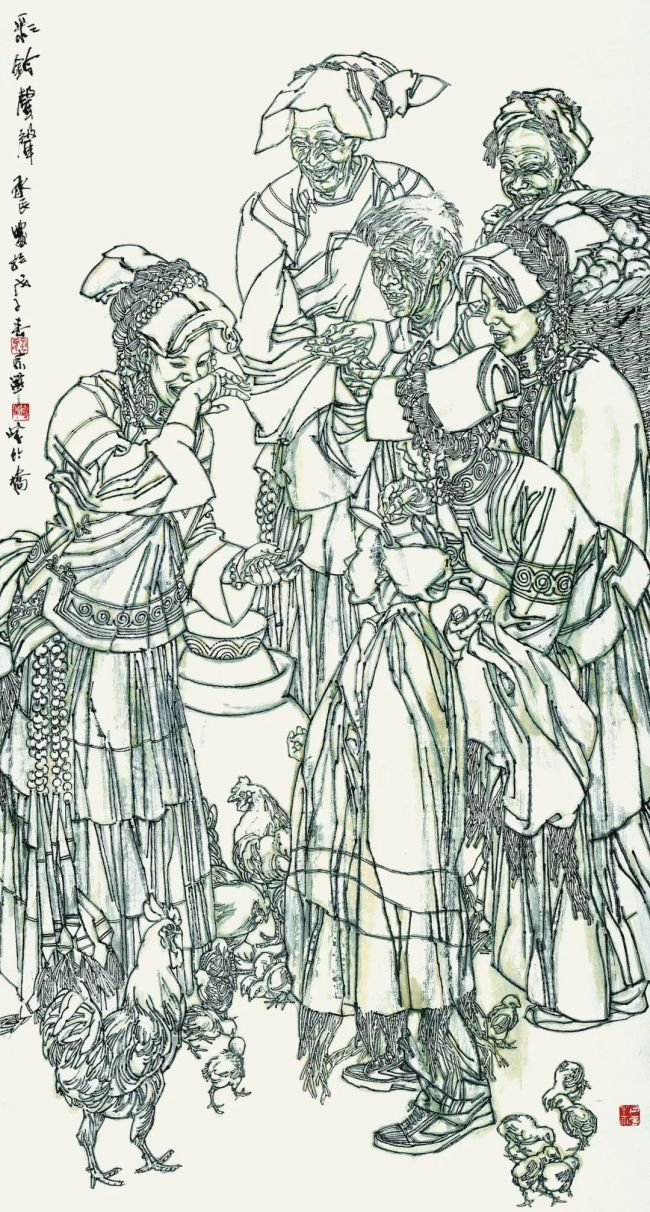

新世纪以来的都市人物系列标志着其艺术语言的成熟。在作品《拉萨的风》《凉山新娘》中,艺术家以散锋皴擦渲染表现活泼热烈的质感,用兼工带写勾勒站在布达拉宫台阶欢呼的神态,以及凉山彝族姑娘嫁娶的幸福喜悦,水墨的氤氲与枯笔的锐利形成精神隐喻。作品《彩铃声声》则通过解构人体动态,将传统线描融汇转化为表现主义线性笔触,在平面构成中构建起具有后现代特质的都市景观。这种将传统笔墨程式进行现代转译的能力,使其作品既保持东方美学品格,又具有当代视觉张力。

彩铃声声,180×98cm,纸本线描

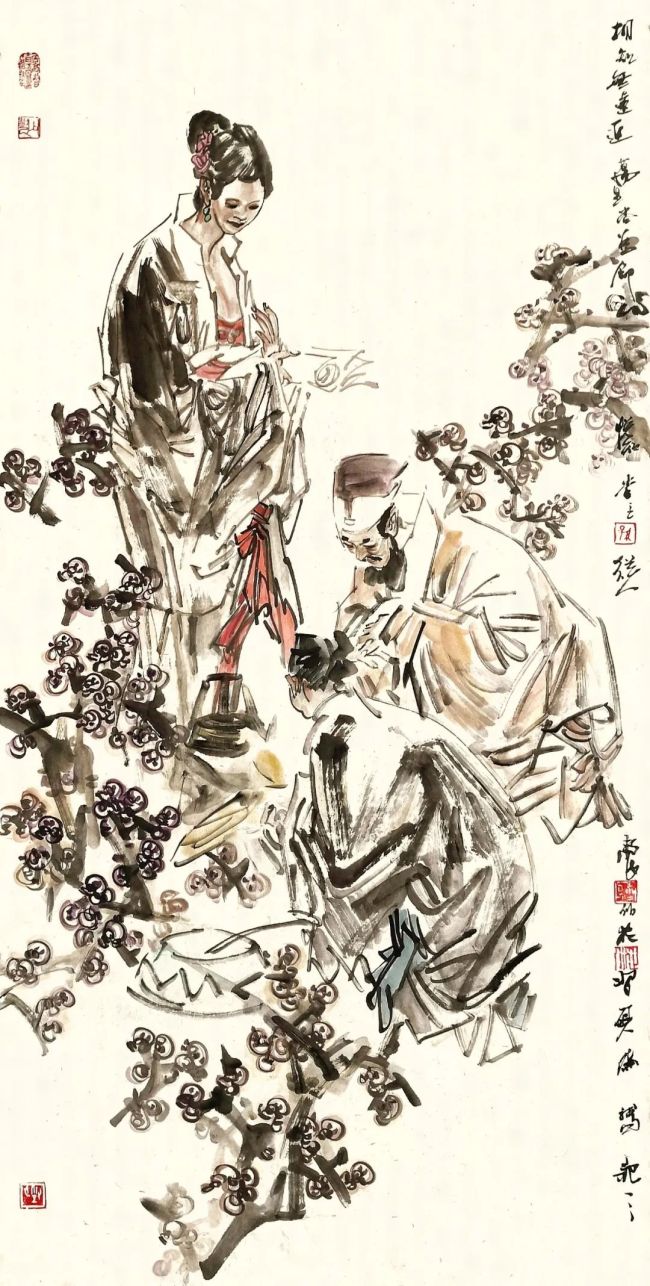

在古典人物题材领域,孙承民展现出对文化基因的创造性转化。作品《古人诗意图卷》突破传统诗画对应的简单模式,将书法题跋转化为画面结构要素,诗句的章法布局与人物动态形成空间对话。其《高士新解》系列更将变形传统与立体主义构成原理熔铸,人物衣纹的几何化处理与背景山水的符号化表达,创造出具有超现实意味的文化意象。

相知无远近,68×138cm,纸本水墨

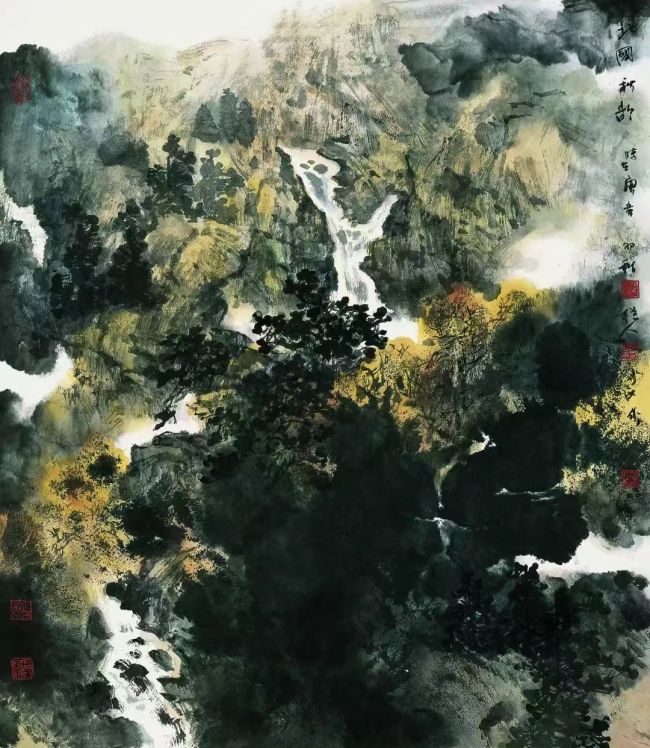

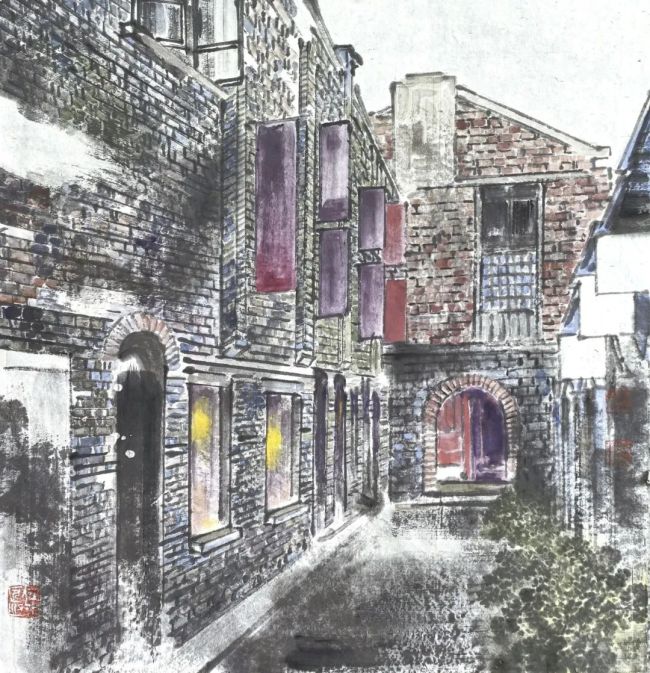

二、山水画:从地理叙事到哲学表达的升华路径

孙承民的山水画创作始于对东北地域特征的深刻认知。早期作品《诡谲之境》将范宽雨点皴转化为表现冻土肌理的独特语汇,通过积墨法营造出北国山川的雄浑气象。这种地域性探索在作品《白山黑水》中升华为文化反思,画面中将传统斧劈皴与山体的横向走势形成视觉对抗,隐喻自然生态的张力关系。近年创作的《墨彩山水》系列标志其进入心性表达的哲学层面。艺术家将董源披麻皴解构为神经脉络般的线性网络,王蒙牛毛皴转化为具有量子力学特质的微观结构,传统“三远法”被重构为多维度时空并置。在《欧洲印象》等作品中,水墨的随机渗化与理性控制达成平衡,既保留了黄宾虹“五笔七墨”的精髓,又创造出具有宇宙学意味的抽象图式。这种对山水画本体的哲学化重构,使其作品成为观察中国画现代转型的重要案例。

北国秋韵,90×95cm,纸本水墨

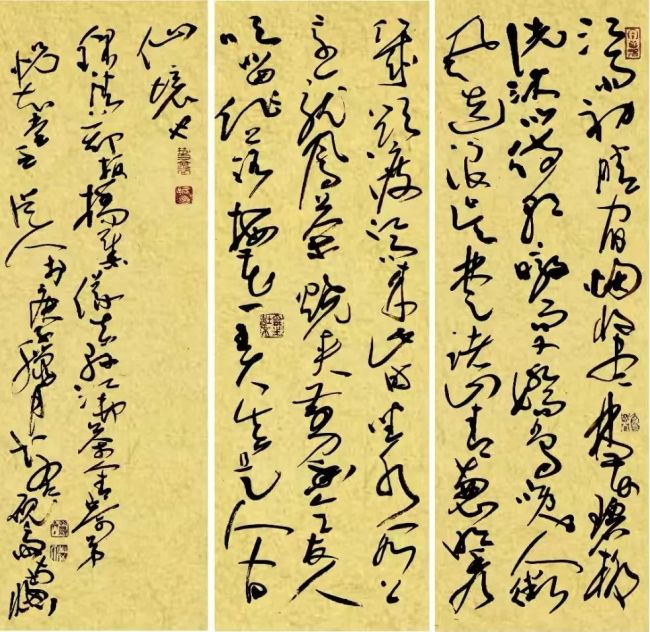

三、书画同源:笔性自觉与跨媒介实验

作为中艺指数首位上市画家,孙承民的市场价值建立在其深厚的学术根基之上。其书法实践可追溯至二十世纪八十年代插图创作时期,为各类刊物题写的刊头设计已显露出碑帖融合的端倪。二十世纪九十年代《北碑系列》将《张猛龙碑》的方峻骨力与《石门铭》的飘逸气韵熔铸,形成“金石写意”的独特书风。近年行草创作更趋自由,《止雍词意》中字结构的解体重组与墨色韵律,展现出对现代书法空间的深刻理解。书画互动在其艺术体系中达到理论自觉。人物画衣纹勾勒可见《石门颂》的波磔笔意,山水皴法融入怀素狂草的时空节奏,这种跨媒介转化在《北派山水》中形成完整理论表述。其提出的“笔墨基因论”,将传统程式解构为可重组的艺术DNA,为水墨创新提供了方法论支持。教学实践中推行的“三原训练法”(原典临摹、原境写生、原创转化),培养出兼具传统功底与当代意识的新生代画家群体。

清·郑燮,25×100cm×3,纸本水墨

释文:江雨初晴,宿烟收尽,林花碧柳皆洗沐以待朝暾,而又娇鸟唤人,微风叠浪,吴楚诸山,青葱明秀,几欲渡江而来。此时坐水阁上,烹龙凤茶,烧夹剪香,令友人吹笛作《蒋梅花》一弄,真是人间仙境也。

四、文学修养:多维艺术生态的共生关系

孙承民的艺术成就与其文学造诣形成深度互文。散文集《文心画境》以画家视角观照自然,文字中蕴含的视觉思维特性,与其山水画的诗意表达形成共振。艺术评论集《心池笔痕》系统阐述其“传统基因现代表达”理论,文中对20世纪水墨演进的谱系学梳理,展现出学院派画家的理论自觉。这种文画互证的创作状态,使其艺术体系具有罕有的完整性与学术深度。

随笔集《心池笔痕》

五、学术坐标与历史定位

在当代水墨生态中,孙承民的学术定位具有多维参照价值:其将徐蒋体系的造型理性、新文人画的笔墨趣味与实验水墨的观念探索熔铸为个性语言。作为美术教育家,在其教学实践中建构的“笔墨当代性”教学理念,具有当代学术前沿的关照价值。市场层面,中艺指数的上市认证,标志着其艺术价值获得学术与市场的双重认可。

本科水墨人物画临摹课

六、时代意义与未来向度

孙承民的艺术实践具有三重历史价值:技术层面,证明了传统笔墨语言仍具有强大的当代表现力;文化维度,为全球化语境中的本土艺术提供了转型范式;教育领域,开创了学院派水墨传承的新模式。2021年《无锡·问道丹青》中国画学术展上,专家将其定位为“新传统主义的中坚力量”。

面向未来,其艺术发展面临双重挑战:如何在保持笔墨本体的同时深化观念表达,如何在国际艺术对话中确立中国水墨的当代语法。从其近期《欧洲印象》系列作品可见,艺术家正尝试将算法生成与传统笔墨结合,这种探索虽显生涩,却预示着水墨当代性重构的新可能。在文明互鉴的新语境下,孙承民持续四十多年的体系化探索,不仅为个人艺术生涯写下注脚,更为中国画的现代转型提供了具有启示意义的实践样本。

欧洲印象,50×50cm,纸本水墨

欧洲印象,50×50cm,纸本水墨

(文/狄浦森,来源:從人之門)

艺术家简介

孙承民

享受政府特殊津贴专家

一级美术师

中国美术家协会会员

民盟中央美术院理事

哈尔滨师范大学美术学院中国画系教授

黑龙江省书画艺术研究院副院长

“中艺指数”艺术品交易首位上市画家