对时间塑形,感知流动的静态,以结构嵌入,体验生态的回响。构其界,布其势,凹凸扎缚,如阴阳相辅。文本,字语,穿梭行间,藏以致用。

《经轮幕》,木轮、帆布、电动装置,130cm×70cm×300cm×15个,2024年

雕塑艺术史是一部关于形体和空间关系不断被打破与重塑的历史,作为造型艺术之一的雕塑,自古以来便是一种以立体视觉为载体的艺术表达形式,同时还是人类以对形象的铸刻抵达世界本质的方式之一。无论是史前图腾、希腊人体塑像、中世纪的宗教叙事、或是文艺复兴时期创作者对于人文精神的具象化呈现,雕塑艺术始终都与信仰、权力、感知结构、人文精神密切相连。进入20世纪,部分艺术家从具象走向观念,在传统雕塑之外重构艺术脉络。先是康斯坦丁·布朗库西打破了再现的范式,强调形体的本质提炼,此后,理查德·塞拉又以形式使空间结构发生变化,他曾说过:“我的雕塑最基本的原则是对空间的物质渗透和对时间的衡量”,既改变了雕塑作品、空间、观看者之间的关系和观看方式,又将雕塑解构为空间力量与物质张力的场域,使其作为一种沟通介质,重新定义了创作者、作品、观看者之间相互凝视的关系。所以,从古典雕塑中对凝固实体的追求,到现代主义对雕塑内部结构与外部环境关系的深刻反思,雕塑的本体逐步从实体塑形转向生成机制本身,其过程既是一种形态的分裂与延展,还是实体塑形向观念建构的转型。此时,雕塑不再是静止的物体,沉默的凝练,一个未完成的物,而是成为一种关系,一种结构与形态、精神与现实此消彼长的引力场。媒材、空间、观看者、时间、形态、行为均成为了雕塑元素,共同构成雕塑新生态,形成了动态的协商。

雕塑崇高而庄严,灵动又鲜活,既是对现实空间的塑造,又能通过形态演变展示想象力的多种可能性,雕塑艺术既是以铸造形成的坚实的物质语言,又是创作者通过对体块、材质和结构的感知,重新对世界和自身存在形成思考的重要方式,由此构成的结构不是连接,是一种活的生态系统。从《生命使者》、《榫卯结构·地门》到《众生相》、《界限2号》,再到多元文献类型的呈现,从手稿到成品、平面到立体、二维到三维、现实到虚拟的转向等等,傅中望自身的雕塑实践一直处于动态演变中,他以榫卯透析文化,从具备东方建构特色的智慧中挖掘新表达路径。以2024年傅中望在湖北美术馆的“类聚——傅中望作品展”、合美术馆“傅中望文献展(1974——2024)”两个展览为例,如果说前有“博物馆2.0和美术馆2.0时代”、后有“再全球化”、“互联网+”,那么在两个展览背后透露出的傅中望多年雕塑实践和自我思考的成果,亦可以形容成是一种“榫卯+”,既是他对传统雕塑艺术的承续,还是对自我雕塑艺术形态的革新,不仅在物理操作上,更在精神搭建中。

《界线2号》,综合材料,尺寸可变,2024年

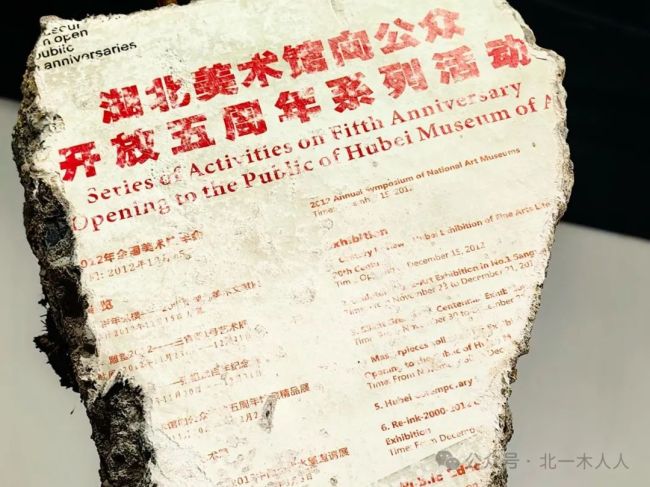

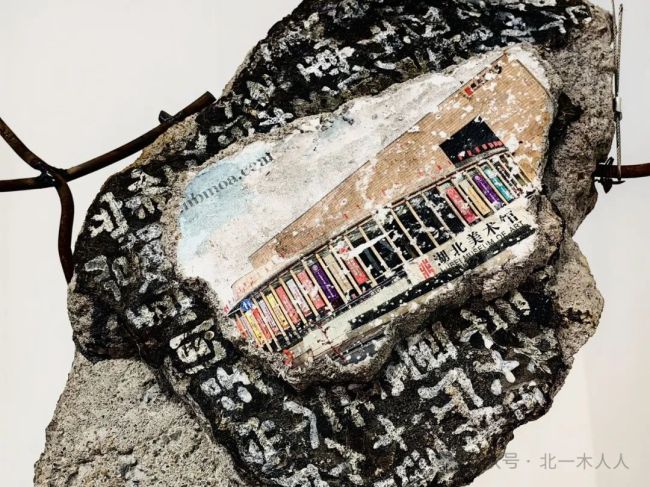

“动静相生”,以傅中望的作品观其艺术生成观。《界限2号》是傅中望在2024年制作的一件尺寸可变的大型综合材料装置,不仅有形态各异的鞋靴,还有置于地面与墙面的,可变形的结构,通过观众对其塑形,能感受到傅中望以榫卯结构为生成机制,将对单一物体塑形的雕塑,转化为一种开放、可变又具备生态与身份性的参与式系统,这里既有男性的鞋靴,还有女性的鞋靴,虽然红色的分界线横亘在其中,但这并非是固定的,而是可以通过观众的踢挪,改变物质的间距,相邻与相对的可能是同一性别、同一类型的鞋靴,也有可能是相悖的,身份意识充斥其中,性别界限又在此刻消弭于无形。在作品的基本模块中,鞋靴与人,男性与女性,物与物彼此嵌合,从工作室到展场,从自我制作到观众塑造,作品的形态不断演变,其背后的意义持续生成。该装置可松可紧,可生可变,既是一种柔性的可操控场域,还是一种坚实的结构塑造。红色界限并非对内外与关系的划分,而是以节点的挪移生成的新动态关系,以相对或相邻的空隙距离孕育视觉张力。而透过傅中望的多元文献形态,似乎又能观察到他“结构既文献”,反之亦然的文献新生态,他的文献观深植于自我对结构性时间的理解之中。在这个创作体系中,文献已不再单纯是《论语·八佾》:“夏礼吾能言之,杞不足徵也;殷礼吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。”所形容的对具备意义和研究价值的典章、图书等内容的呈现,也不再单纯是创作者对作品的附属记录,而是变成了思维生成器和文化塑造机,是一种设计逻辑,也是一种叙事体系。傅中望此次呈现的文献包含影像、装置、海报、服装、帆布包等,这些物质既是其文献的主体,又是构成其文献剧场的媒材,通过傅中望对不同内容的拆解与重组,使文献在这里不再是静止的档案,更是一种动态的生命轨迹,是美术馆与城市文化系统的生命,还是创作者艺术的生命,通过多维构成,搭建作品与空间、时间不断交互的关系。在此次呈现中,存于时间流变中的文献构成了结构生态,傅中望以工作照、手稿、图纸、小样、影像等多种媒介,搭建了一条可回溯、可持续且非线性的时间榫卯与生态谱系。

文献展现场

纵观傅中望的视觉表达,能观览到他以榫卯为核心雕塑语言,将具备东方特色的传统建筑智慧转化为当代表达的生成机制。既是以传统塑造手法回应了20世纪以来雕塑艺术从具象到观念、从静态到动态、从个体独创到彼此共构、从实体的纪念碑性到结构的层次性的转变,还是他紧跟时代变化,以当代又多元的塑造方式赋予结构系统更多的呼吸性与渗透性。此时,榫卯不再是静态的工艺形式或轮廓清晰的结构美学,而是连接材料与木构技艺的艺术工程,是可生长、可变动的,对抗又嵌合的实体逻辑体系。同时,傅中望手中的文献亦脱离了常规履历式的回顾与系统化的梳理,不再是平实的附录,而变成了一个连接时间与空间、媒介技术与艺术生态的思维档案,一个由手稿、草图、衍生品、日记、海报、访谈、作品小样、评论文章等“时间残片”组成的“多向度结构体”。在湖北美术馆的“类聚——傅中望作品展”、合美术馆“傅中望文献展(1974——2024)”两个展览背后,是傅中望以展览搭建“心理装置”的艺术巧思,还是他通过不同阶段的资料与媒介的相互介入,对于“观看方式”探究的艺术哲学。傅中望以榫卯为起点,此时的他不再单纯是创作者个体,还是指向过去,又面向未来的,连接时空结构与社会结构的重要节点。他消解了雕塑的物质边界,扩展了思维的存在形态,在他看来,雕塑作品并非一次性完成的实体,而是永远处于生成关系的多向度网络系统。在傅中望多年创作轨迹的背后,映射出一种综合艺术学、人类学、图像学、符号学与心理学意涵的雕塑观转向:雕塑,不仅是制作物体,更是对于关系的构筑生成。

构其势,生其界,未曾终结,持续生长。谱其曲,塑其形,结构生态,由此观之。象由势成,观者在场,不供静观,而须步入,非粘非焊,结构方生。

(文/冀枞,来源:北一木人人)

展览现场

艺术家简介

傅中望,1956年出生于中国武汉,1982年毕业于北京中央工艺美术学院装饰艺术系雕塑专业,曾任湖北省美术院副院长、湖北美术馆馆长、中国雕塑学会副会长、中国美术家协会雕塑艺术委员会副主任。现为湖北美术馆艺术总监,武汉设计工程学院学术委员会主任、公共艺术学院院长。

代表作品:《天地之间》、《榫卯结构系列》、《画中画》、《地门1#》、《地门2#》、《天井》、《楔子》、《面镜》、《经轮梦》等。

为多个城市设计实施大型公共雕塑,作品被多家美术馆和艺术机构收藏,并被列入各种版本当代艺术史及专业出版物。参与策划实施20世纪湖北美术文献展、湖北国际漆艺三年展、东湖国际生态艺术展、泛海国际雕塑展、中国姿态第五届雕塑大展等。2022武汉首届双年展。

个人作品展:

2024“类聚·傅中望作品展,湖北美术馆

2024“傅中望文献展”,武汉合美术馆

2022“楔子·傅中望作品展”,武汉合美术馆

2019“傅中望”同名个展,德国波斯顿当代艺术馆

2015“开物——傅中望个展”,泉空间,中国,北京

2015“构物思迹——傅中望手稿研究展”,合美术馆,中国,武汉

2011“轴线——傅中望艺术展”,华侨城西安当代艺术中心,中国,西安

1994“临近的新关系——傅中望作品展”,中央美术学院画廊,中国,北京

群体展:

2025“心灵所归·当代艺术展”中国·苏州

2024“亚洲雕塑艺术展”中国·台北

2022“首届武汉双年展”中国·武汉美术馆

2019“中国酉阳乡村艺术季”重庆

“2019深圳国际水墨双年展”深圳OCT艺术中心

2020“艺40x40”上海宝龙美术馆

2018中国雕塑双年展”山西大同中国雕塑博物馆

2016年“中国姿态·第四届中国雕塑大展”山东美术馆,中国,山东

2015“新丝路、新起点――首届“金乌之梦”国际户外雕塑邀请展中国,义乌

2015年“2015太原国际雕塑双年展”,太原美术馆,中国,太原

“第五届厄勒布鲁市Open Art 双年展” ,厄勒布鲁,瑞典

2014年“他者·距离——两岸当代艺术交流展”,湖北美术馆,中国,武汉;高雄市立美术馆,台湾,高雄

“大漆艺术——2014海峡漆艺术大展”,中国美术馆,中国,北京

“第六届中韩现代雕塑交流展”,芜湖市艺术展览馆,中国,芜湖

2013年“对望——关于中国湖北学派和意大利新艺术的对话:第55届威尼斯双年展平行展”,沙莎瓦多尔宫殿,意大利,威尼斯

“再肖像——2013三官殿1号艺术展”,湖北美术馆,中国,武汉

“体积的对话——中国中青年雕塑邀请展”,展洲国际艺术馆,中国,北京

“2013大同国际雕塑双年展”,中国雕塑博物馆;大同和阳美术馆,中国,山西

2012年“无形之形——中国当代艺术展”,德国,布德斯多尔夫

“再历史——中国当代艺术邀请展”,湖北美术馆;深圳美术馆;石家庄当代美术馆;北京贵点艺术空间,中国,武汉;深圳;石家庄;北京

2011年“清晰的地平线·1978年以来的中国当代雕塑”,中国美术馆,中国,北京

2011“50把椅子——第5届‘为坐而设计’国际知名设计师作品邀请展”,中央美术学院美术馆,中国,北京

2010年“大漆世界:材质、方法、精神——2010湖北国际漆艺三年展”,湖北美术馆,中国,武汉

2009年“两湖潮流——湖北·湖南当代艺术展1985—2009”,广东美术馆,中国,广州

“你西我东——中国当代艺术展”,深圳美术馆,中国,深圳

2007年“中国当代社会艺术展”,俄罗斯特列恰科夫国家美术馆,俄罗斯,莫斯科

“文脉当代·中国版本艺术展”,今日美术馆,中国

“都市镜像——当代艺术邀请展”,深圳美术馆,中国,深圳

2006年“首届中国当代艺术年鉴展”,中华世纪坛艺术馆,中国,北京

2005年“85致敬——2005现代艺术展”,上海多伦现代美术馆,中国,上海

“翻手为云、覆手为雨——TS1当代艺术中心第一回展”,北京TSI艺术中心,中国,北京

2004年“中国想象——中国当代雕塑艺术展”,巴黎杜伊勒里公园,法国,巴黎

“哈曼斯多夫国际艺术实施计划”,奥地利雕塑协会,维也纳·奥地利

2003年“德国彼得堡市国际雕塑创作营”,彼得堡市,德国,彼得堡

“中国北京国际美术双年展”中国,北京

2002年“首届中国艺术三年展”,广东艺术博物院,中国,广州

“首届广州当代艺术三年展·重新解读:中国实验艺术十年(1990—2000)”,广东美术馆,中国,广州

“零点”材料艺术展,海上山艺术馆,中国,上海

2001年“中国现代水墨画和雕塑展”,塔尔波特莱斯美术画廊,法国,巴黎

“中国当代雕塑与陶艺展”,香港自然博物馆,中国,香港

2000年“2000年69国实验艺术家作品展”,亚克卡地埃当代艺术馆,法国,巴黎