2025年6月28日,我来到了向往已久的重庆大足宝顶山,徜徉在佛教造像的长廊里,面对那些历经风霜雨雪的雕琢后好像会说话的石头,似乎听到了圣者们那一串串远去的足音。

公元前六世纪,在古印度有一位名为乔达摩·悉达多的王子,面对人间生老病死的困苦进行了灵与肉的拷问,开启了人的精神与智慧的哲学思考,创立了影响人类文明进程的世界三大宗教之一的佛教,被称为释迦牟尼。

那个年代并无佛祖造像,视佛为无形无相的精神图腾,当时是把佛的象征物筑台称为“浮屠”来代替佛,让信众们膜拜。

公元前二世纪,随着大乘佛教的创立,为了普度众生,让佛走进民众,需要有一个直观的崇拜形象,于是佛教徒们开始了为佛造像,并在印度的马哈拉斯特拉邦开凿了第一个石窟“阿旃陀石窟”,从公元前二世纪开凿到七世纪。如今这座石窟已成为目前世界最大的佛教石窟遗址,于1983年列入了《世界文化遗产名录》。

大足的佛造像最早可以追溯到唐代。在唐中和二年,发生黄巢之乱后,乱军混战,其中陕西扶风出生的唐将领韦君靖自封昌州节度使,驻扎大足北山的永昌寨一带,称霸一方。他为求地方平安,由个人出资,借鉴龙门石窟的样式,结合地方风俗民情及欣赏习惯,在北山摩崖上初建了三个各自独立的佛造像石窟,从而开始摆脱了域外佛造形的影响,出现了中国式样佛造像的时代。随后至宋、元、明、清,后人们在这北山上以此为中心,延伸至观音坡、营盘坡、佛耳岩、北塔寺等五处,进行了长达500多米,无设计、见缝插针似的大大小小、错落有致、丰富多彩的开凿,所有的佛像佛龛,都承袭了这种风格。

大足佛窟建设,最精彩辉煌的时期在南宋年间,最有代表性的还是宝顶山石刻。出生在大足米粮乡的本地和尚赵智凤(法名智宗),是宝顶山石刻的首创者、总设计、总策划、总监工和实施者。他将整个山坳悬崖进行了整体设计,大大小小的佛造像、各种故事情节和一组组不同主题的构思,结合山体的变化有节奏地整体呈现,他将环境与艺术、艺术与山石统筹规划,还将宗教与百姓的劳动、生产、作息、娱乐等各个生活侧面融为一体,形成了丰富多彩的一个大佛湾,令人叹为观止,呈一代密宗修行理想,留宋代世俗生活写照,成为佛教艺术民族化、世俗化、艺术化的典范。

尤其是大型的千手观音摩崖石龛,绝妙的整体构思,独具匠心千手千眼呈现,在全国罕见。还有那尊大型释迦牟尼涅槃像,为世界最大石雕半身卧佛,全长31米,前方雕刻14尊半身弟子像,包括四川密宗祖师赵智凤及柳本尊,体现了地方宗教的特色。龛顶祥云中站立释迦母亲摩耶夫人等九身造像,源自佛经“为母说法”的典故。民间称此卧佛:头枕大足,手摸巴县,脚踏泸州。

大足,取大丰大足之意,位于重庆西部约80公里处。宋代为昌州府所辖四县之一,其他是永川、昌元(今荣昌县)、静南三县,唐光启元年昌州府迁大足,现在为重庆市大足区。

大足以佛石窟造像闻名于世,要感谢一位学者。1945年,时任中国学典馆馆长的杨家骆先生,在西南大学印刷厂见到正在印制的《民国重修大足县志》时,注意到其中关于石刻的记载,随后即组织包含马衡、顾颉刚等15位专家学者的“大足石刻考察团”,前往大足进行实地田野考察。此次考察历时8天,拍摄照片200余帧、摹绘石刻200余幅、拓碑100余通,系首次系统记录。他们的到来掀开了大足神秘的面纱,对大足的宝顶山、龙岗山两个主要石窟进行测量、编号、考证,认为其艺术价值可与敦煌、云冈、龙门石窟相提并论。首次系统揭示了大足石刻作为中国晚期石窟艺术的代表性地位。此次考察还纠正了地方文献中将石刻称为“三世佛”的错误称谓,正式使用“大足石刻”这一名称。

考察结束后,杨家骆将成果汇编成《大足宝顶区石刻记略》等文献,推动大足石刻从区域性文化现象走向全国性学术研究课题。这本书也成为研究大足石刻的基础性文本,至今还产生着深远的影响。

于是,大足石窟引起学术界和世人关注,产生轰动效应,此次考察后,大足石刻逐渐受到学术界重视。1987年美国前国务卿基辛格参观后称其为“最生动的古代博物馆”,一大批学者、朝圣者、观光者络绎而来。著名美学家王朝闻对大足石刻给予了高度评价,尤其对北山136号转轮经藏窟盛赞有佳,“评价为东方石窟艺术皇冠上的明珠”,称其中普贤菩萨观音像为“东方的维纳斯”。

1950年代后,大足石刻被列入各级文物保护单位,逐步成为国际文化符号;1999年,大足石刻被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

大足石刻是重庆市大足区境内所有石窟造像的总称,迄今公布为文物保护单位的石窟多达75处,造像5万余尊,其中尤以北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山石窟最具特色。特别值得重视的是,在别处,释、儒、道“三教合一”只是一种说法,而在大足,“三教合一”却变成了现实。在初唐,及唐末、五代大足即有佛造像石刻,但不成规模,至南宋盛极一时,成为中国乃至世界石窟艺术史上的最后一座丰碑,也代表了公元九至十三世纪世界石窟艺术的最高水平。

大足石刻植根于巴蜀文化沃土,在吸收、融合前期石窟艺术精华的基础上,推陈出新,极工穷变,开拓了石窟艺术的新天地,以鲜明的民族化、世俗化特色,成为具有中国风格的石窟艺术的典范。

大足石刻是佛教造像艺术最后的辉煌,回光返照了千年的佛教石窟艺术,使往昔的石窟佛造像在原始拙朴、西域遗风、甚至有些呆板雷同的范式中,平添了人间烟火气、智慧精神气以及多元化艺术气,同时不失佛像的庄严、肃穆、智慧,拉近了人与佛之间的距离,使人的灵魂在与艺术的碰撞中,聆听那来自心灵深处的神秘声音。

作品欣赏

(请横屏欣赏)

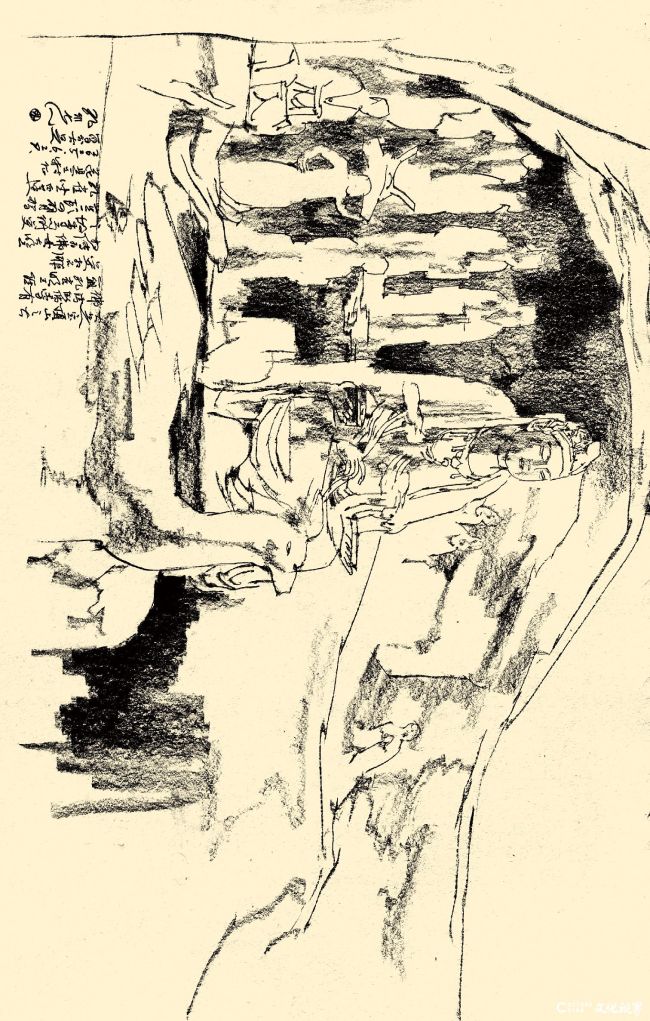

大足石雕写生之一/宝顶山大卧佛(铅笔/2025)

大足石雕写生之二/宝顶山孔雀明王经变相相石(铅笔/2025)

大足石雕写生之三/宝顶山签售千眼观音(铅笔/2025)

大足石雕写生之四/宝顶山六道轮回及四大金刚(铅笔/2025)

大足石雕写生之五/(铅笔/2025)媚态观音与观自在如意轮菩萨

大足石雕写生之六/保护起来的龙岗山摩崖石窟群(铅笔/2025)

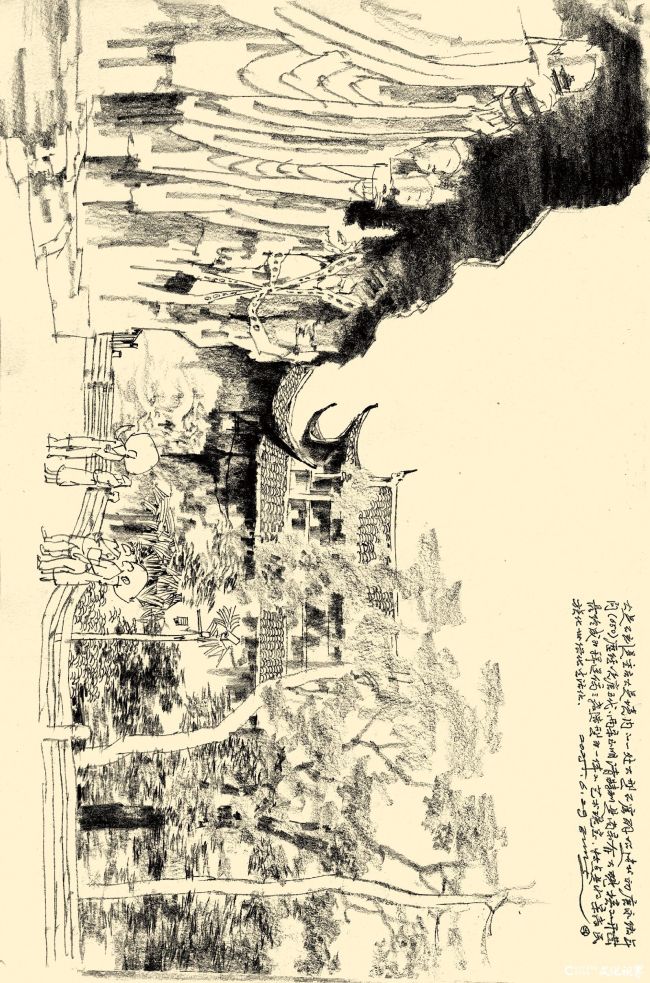

大足石雕写生之七/宝顶山佛化人间烟火(铅笔/2025)

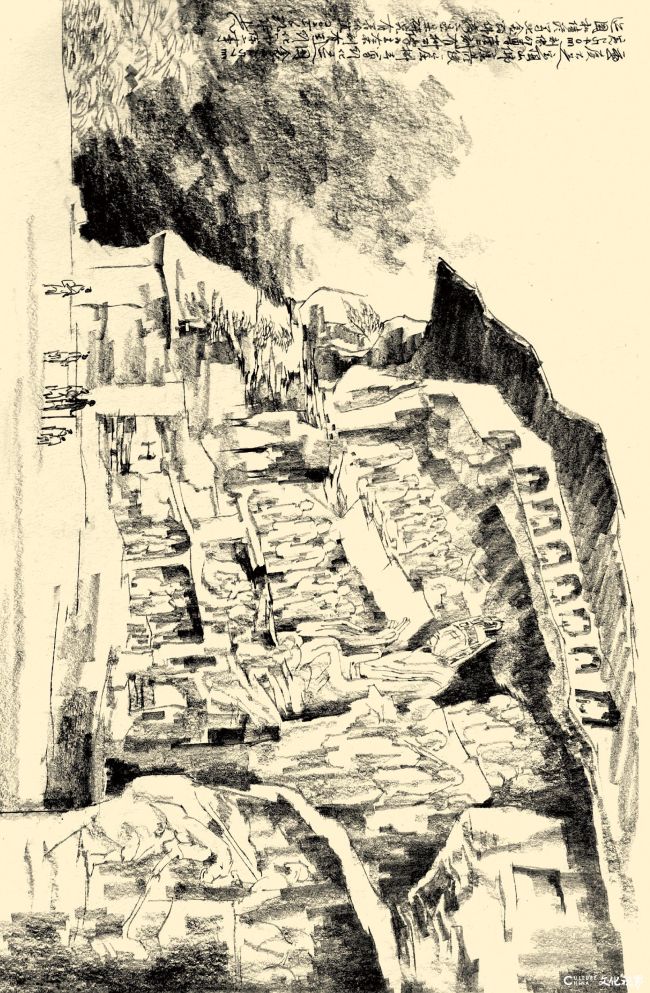

大足石雕写生之八/密宗传人刘本尊化迹摩崖龛(铅笔/2025)

(文/孔维克,来源:中国书画报、绘艺人生公众号)

艺术家简介

孔维克,全国政协第十二、十三、十四届委员,中国和平统一促进会第六、七届、八届理事,民革中央第十二、十三届中央委员,世界孔子后裔联谊会副会长。中国美协第六、七、八、九届理事,北京大学文化艺术研究所名誉所长,中国艺术研究院特聘研究员及人物画高研班导师,中国国家画院研究员,中国画学会常务理事,民革中央画院院长。

民革山东省委第十二、十三届副主委,山东省文学艺术界联合会第八届副主席,山东省公安文联名誉主席,山东省中国画学会会长,山东画院名誉院长。为一级教授(二级岗),终身享受国务院政府特殊津贴专家,国家艺术基金专家库高评委,山东智库专家,山东省决策委员会委员。

他擅长中国人物画的创作和研究,工笔写意皆能。注重将传统文化的底蕴融入其中国画创作中,并探索笔墨语言的现代转型。孔维克长期进行着以现代审美的视角将书法构成与传统笔墨相对接的研究,推出了大量有着强烈个性化印记的古典人物画作品。代表作有:《杏坛讲学》《孔子周游列国图》《心学宗师王阳明》《孔子与四配》《日本遣唐使》《一山一水一圣人》等。

近年来结合中国近现代历史宏大主题的创作,致力于对现代写实人物画的研究及当代性的学术推进,创作了一批扛鼎之作,为画坛所瞩目。代表作有:《公车上书》《孙中山先生在青岛》《王尽美与邓恩铭》《抗战老兵》《国学大家张伯驹》《何香凝肖像》《咱与国旗合个影》《中国人民解放军驰援武汉》《沂蒙山下识字班》《雪野大川进行曲》《北上》等。

孔维克作品多次参加大型全国美展、签约“国家重大历史题材美术创作工程”“中华文明美术创作工程”“‘一带一路’世界美术创作工程”等。