摘要:青岛画院自1980年成立以来,以“山海文化”为根基,构建了融合地域特色与时代精神的版画创作体系。文章以青岛画院的版画家群体为代表,系统梳理了画院四十余载的版画创作历程,清晰呈现出由传统技艺的继承与发扬,到创新技术的深入探索,最终拓展至与国际交流融合的发展态势。画院凭借技法创新与全球化交流,积极推动版画艺术的本土基因与现代性有机融合,画院艺术家屡次获得“鲁迅版画奖”等国家级殊荣,业已成为中国当代版画领域的重要实践者和有力推动者。

关键词:版画;青岛画院;山海文化;在地性

青岛画院自1980年成立以来,始终将版画创作作为艺术实践的重点领域,以“山海文化”为根基,构建起兼具地域特色与时代精神的版画创作体系。在40余年的发展历程中,画院通过人才的吸纳与培养、技法的革新与多元融合,不仅延续了版画文脉,还推出了陈国贵、张白波、杨越、李芳、杨媛媛等优秀艺术家代表,构建了一条从传统版种坚守到现代语汇探索的清晰发展路径,形成了一支实力雄厚的艺术人才队伍。

2024年11月3日,青岛画院隆重举办了“岁月心痕:青岛画院40年版画创作回顾展”及配套理论研讨会。此次展览不仅集中展示了陈国贵、张白波、杨越、李芳、杨媛媛5位代表艺术家的60余件力作,更对青岛画院创立以来在版画领域深耕细作的历程进行了系统梳理。中央美术学院版画系教授武将认为,青岛是“版画创作的热土”,青岛画院以“山海文化”为根基,构建了兼具地域特色与时代精神的版画创作体系;青岛画院的版画创作,既是对城市人文风貌的镌刻,也是中国当代版画艺术发展与演进的缩影。

一、根植传统与地域文化表达

在中华人民共和国版画发展的历史长河中,李桦、王琦、古元、李彦涵等人被誉为第一代版画先驱。青岛画院的陈国贵和张白波,作为出生于20世纪40年代的一批版画创作者,其主要创作高峰期集中在20世纪八九十年代。同样,杨越的版画艺术也在同时期达到成熟。因此,他们均应被归为中国版画的第二代杰出代表。他们既继承了第一代版画家的艺术精神,又在改革开放的时代背景下积极探索创新。他们的创作深深扎根于中国传统艺术与青岛地域文化,形成了独特的艺术风格。

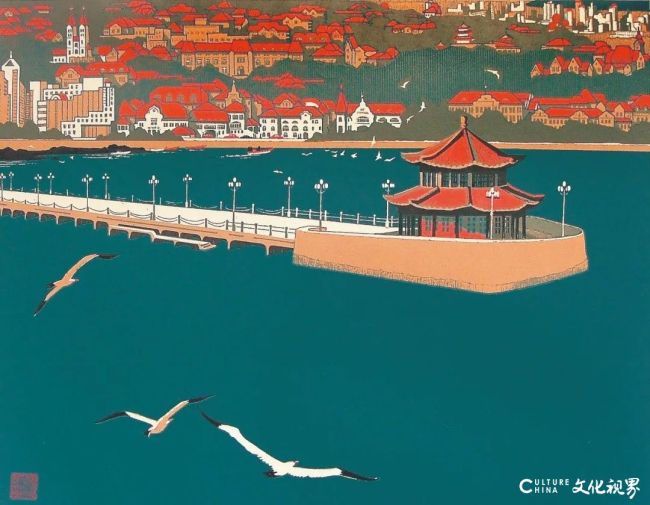

陈国贵、张白波、杨越的作品,均体现出对传统线刻美学的传承与发展。他们的艺术实践不仅延续了中国版画的民族化探索,更赋予传统技法新的时代内涵。在地域文化表达上,青岛画院的版画家们以胶东半岛的渔村生活、海洋景观为创作母题,将地域符号升华为艺术语言。陈国贵的“青岛系列”作品以细腻的刀法刻画城市风貌,张白波的渔港题材作品通过实物拓印再现海洋气息,杨越则通过船体、缆绳等意象构建渔村记忆的象征体系。这些作品不仅是对地域风貌的再现,更是对青岛海洋文化的深度诠释,展现了艺术与地域的紧密联系。

陈国贵《宾楼浴晖》

套色木版

32.5cm×40cm

1996年

陈国贵于20世纪60年代毕业于浙江美术学院(现中国美术学院),接受了严格的专业美术教育,奠定了扎实的造型基础。他在版画创作中,以线条作为形式构成的主元素,将重叠的形象、散点的透视结合起来构成多维视觉效应,并融进了在线的流动中产生的韵律和刀痕疾、徐、滞、涩带来的特有力度,开辟了一个纯真的意象造型世界。陈国贵的代表作品有《腊月》(1986)、《风味》(1990)、《桥》(1991)、《长城》(1991—1992)、《绣球》(1992)、《秋》(1998)和“青岛系列”(1996)等,其“青岛系列”之《海上奇峰》《瞰景聆涛》《车站初日》《夕阳钟声》《石楼曲径》等,刀法细腻,色调雅致,画面浑朴而不失隽永清俊,是反映青岛城市人情风俗和自然景观的佳作,可以说开创了岛城视觉叙事的新范式,其刀刻线条既是渔网交织的视觉符号,又是潮汐律动的抽象表达,刀痕的疏密节奏暗合海洋文化的呼吸韵律。《腊月》《风味》分别以胶东地区的剪纸窗花和白菜、大葱为原型,通过木刻与拼贴的跨界实验,将胶东人民的生活场景转化为具有金石质感的当代艺术文本,彰显出“在地性”文化转译的典范价值。

陈国贵《滨海回澜》

套色木版

32.5cm×40cm

1996年

作为青岛画院版画现代转型的核心推动者,张白波的版画在构图、造型以及整体审美框架上,显然汲取了中华优秀传统文化的深厚滋养。张白波的石膏拓彩版画创作大多取材于青岛风光和当地的渔民生活,具有较强的时代感、浓厚的生活气息和浓郁的装饰趣味。第六届全国美展银奖作品《载月归》(1984),画家以整合的构图、浅浮雕式的层次处理、图案化的造型、浓重的装饰色彩,把渔民的生活表现得优美抒情,富有诗意。另外,《崂山行》组画(1980)、《夜渔》(1984)、《小岛晨》(1987)以及获第七届全国美展铜奖的《新月》(1989)等,均属其代表作。他的版画作品形式感强,借鉴金石篆刻刀法,但又独具石膏版味;造型古朴,略有汉砖风范,但又洋溢着浓郁的现代生活气息;他吸收套色木刻的技法,但拓印效果与套色木版画又迥异其趣。齐凤阁认为,张白波对版画新材料新技法的探索,在中国新兴版画史上具有开拓意义。

其中《夜渔》《小岛晨》《载月归》等作品,以青岛本地渔港、渔场为原型,通过船体木纹的实物拓印与丙烯颜料的泼洒交融,让斑驳的渔船龙骨与跃动的渔网线条交织成一幅动态交响的画面,凝固的劳作场景在画布上持续散发着大海气息,展现出生命的张力。这种“在地性物质转译”理念在《载月归》中达到了新的高度——他将海涛涌动的肌理直接拓印于宣纸之上,并辅以特殊工艺记录的浪花与海涛,使得自然本身成为创作的主体。

在青岛画院四十余载的版画创作历程中,杨越的艺术实践堪称根植传统与地域文化表达的代表。这位生于胶东半岛的艺术家,自幼浸润于青岛独特的海洋文化之中,渔村的木船、交错的缆绳、潮汐冲刷的海螺,这些深植于童年记忆的胶东意象,成为贯穿其创作的核心符号。杨越早期的代表作《深秋》(1985)以青岛海滩的破损木船为主体,通过腐蚀技法精微刻画木板纹路与绳索肌理,在铜版画的精密语言中重构了东方渔村特有的沧桑美感。这种将地域符号转化为艺术语言的努力,既延续了李桦等前辈提倡的“版画民族化”的探索路径,更在技术层面实现了突破——他创造性地运用飞尘技法营造的雾霭效果,与青岛海滨特有的湿润空气产生视觉共鸣,使铜版画于冷峻的金属质感中透露出水墨氤氲的东方意趣。

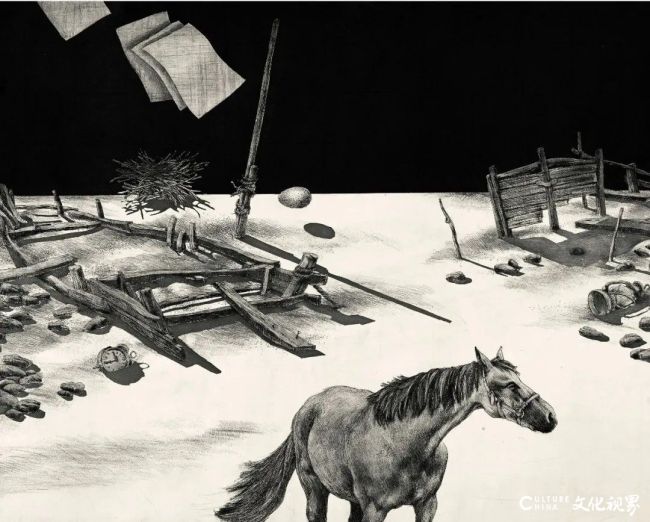

杨越《叙事2》

铜版画

59cm×79cm

2016年

杨越《漂浮2》

铜版画

59cm×79cm

2015年

在青岛画院的集体创作环境中,杨越进一步深化了对传统文脉的现代性转译。他创作的《漂浮》(2011)、《漂浮2》(2015,见封面)、《叙述》(2014)、《叙事》(2015)等版画作品,将渔港常见的缆桩、缆绳、船体、贝壳、鱼类等物象从现实语境中抽离,通过多层蚀刻形成的空间叠压,使日常劳动工具升华为承载集体记忆的文化符号。这种“在地性”表达并非简单地再现地域风貌,而是以胶东渔村为精神原乡,在画面中构建起时空交错的象征体系:绳索既是对渔民劳作场景的客观记录,其缠绕形态又暗合了中国传统绘画的线性美学;而漂浮的海螺壳在美柔汀技法的细腻灰调中,既指向海洋生物的自然属性,又化作储存文化记忆的螺旋载体。

二、技术革新与介入时代议题

在青岛画院版画家们的艺术探索道路上,技法创新始终与时代主题紧密相连,形成了既注重刀刃向内的自我革新,又主张向外辐射的社会性批判的双重张力。

传统的汉画像石、画像砖雕刻手法为张白波的版画创作提供了灵感,他尝试将这些汉代的艺术痕迹转化为自己创作的形式语言。他利用浅浮雕的石膏版来拓印出同样具有浮雕效果的版画,突破了传统版画通常所呈现的二维平面的痕迹,而呈现出三维立体画面,大大丰富了版画的绘画语言和痕迹趣味,大幅提升了画面的视觉冲击力。同时,张白波还创新了拓印技术,让色彩叠加渗化并与版面的立体痕迹融为一体,浮雕的版式使色彩更加厚重斑驳,而色彩又强化了浮雕的层次深度。每次拓印用色可随意调节,这样画面在复数制作中既稳定又生动。李平凡将张白波的这种版画创作模式命名为“拓彩版画”。

“拓彩版画”注重三度空间和二度平面的结合互补,注重虚实阴阳的对比映衬,注重刀法和肌理的组织经营,为比较灵活自由地敷拓多种色彩提供了可能,从而使作品画面产生一种与一般平面版画不同的、将视觉美和触觉美融为一体的、富有空间张力和装饰性的现代版画趣味,使作品具有强烈的表现力和感染力。由于画面呈现出明显的手制痕迹,且携有丰富的情感信息,作品在版画的可重复性中又带有相应的唯一性,故而这种拓彩版画在饱含审美价值的同时,往往又更多地显示出一种珍贵的气息。齐凤阁认为,张白波的拓彩版画突破了传统拓片的单色限制,通过分层赋彩使作品兼具古朴与鲜活,成为“新拓印”的代表。

张白波《新月》

石膏拓彩版画

52cm×67cm

1989年

张白波《载月归》

石膏拓彩版画

53cm×75cm

1984年

张白波作为以新材料、新手法创造版画新风格的代表人物,其《渔忙》(1983)、《暮归》(1985)、《小岛秋》(1986)、《渔家五月》(1994)、《守望》(1997)等作品,通过多层级实物拓印与矿物颜料的叠加渗透,使渔网、船桨、船体、鱼篓和劳作的妇女等海洋文化符号突破二维平面束缚,形成具有建筑浮雕质感的视觉剧场。这种被国际艺评界称为“时空折叠”的创作手法,在1999年为其赢得中国版画界最高荣誉“鲁迅版画奖”,更使青岛画院成为当代版画技法创新的重要策源地之一。

青岛画院版画家们的探索并未局限于物质媒介,而是将版画的语言、技术和意象等方面拓展至虚拟空间。杨越的铜版画主要以蚀刻为基础,辅以干刻,并越来越多地学习借鉴戈雅大量使用飞尘的手法,并辅以一系列特殊技法来展现画面上微妙的细节效果,营造出极具表现力的画面,在自觉和不自觉中,追求版画技术与艺术之间的平衡。新世纪以来,杨越在版画创作中,强化了技术与艺术的关系,趋向共生共融的创作生态,且在突破媒介边界时展现出更加松弛的思维张力与实验精神,既保持着对视觉语言的精准调控,又延续着内在精神能量的深度掘进。

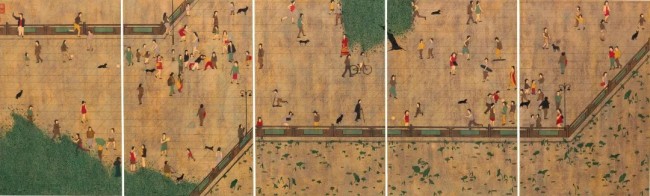

李芳毕业于青岛大学美术学院,以综合版画为主要创作方式。其代表作“夏有凉风”系列从传统绘画着手,以宋元时期绢本绘画的底色与画面整体品相为基础,采用脱胶版画创作手法,将传统与当代进行嫁接。他以《清明上河图》所描绘的宋代汴梁的市井风貌为切入点,将古代绘画的生活风貌转化为对现代生活状态的呈现,将都市绿地公园里人们休闲生活的场景搬进画面,展现出改革开放以来广场空间功能性的变化,昭示着新时代新生活的美好前景。李芳也摸索出不同的技术方法,借鉴了中国传统水印版画的饾版原理,将画面上的图形元素分解为不同的套版,灵活组合画面元素,进行画面的重组和结构。李芳的《夏有凉风之七》(2017,见封底)以长卷分割的形式呈现,增加了画面的形式感。作品着重凸显画面的分割布局、构成元素及其整体性,通过精细调整人物的情态与动作,确保各元素更和谐地融入画面的有序结构之中。同时,在制作过程中通过反复实践,不断提升色彩的透明度,使得画面更有质感。《夏有凉风之十二》(2019)则在树的造型上有所突破,让树的排列组合支撑起整个画面。他巧妙地运用传统园林的元素,并将其放大,直至以可观照的形式呈现。

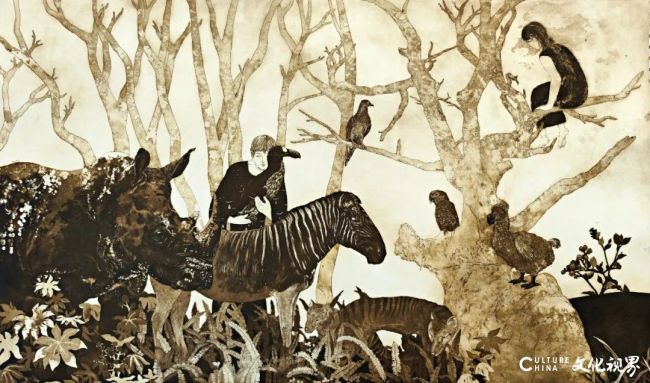

杨媛媛的版画创作以铜版为主,其作品表现了童话一般梦幻的景象。女性特有的敏感、直觉力和细腻的手法在她的作品中展现得淋漓尽致。她的《罗马寓言故事》(2016),并非对古典神话的简单再现,而是以童话般的视角重新诠释,赋予古老传说以迷离的梦幻滤镜,观者仿若在庄重与奇幻间游走。《十一支歌谣——叶》(2017)则如一首可视化的古老民谣,叶片仿佛承载着失落的旋律与隐秘的传说,在画面中低吟浅唱。2018年,她以《青春的纪念》和《青春的标本》两组作品,探讨了时光流转与记忆的永恒性。近年来,杨媛媛的创作目光似乎更多地投向了时间消逝的主题,这在她2023年的两幅力作《即将远去的风景》与《已然远去的风景》中表现得尤为突出。这两幅作品如同时间轴上的两个连续切片。前者弥漫着一种临界的张力,描绘的是尚在眼前却预感其即将消隐的景象,充满了挽歌般的眷恋与对未知的凝视;后者则定格了消逝之后的静默,曾经的风景已化为记忆中的碎片或某种精神的象征,画面中沉淀着深沉的哲思与永恒的宁静。这两幅风景,超越了物理空间,更像是心灵图景的变迁,其奇幻的神秘色彩并非来自具体的神怪,而是源于对“存在”与“逝去”这一对永恒命题的超现实表达。

杨媛媛《十一支歌谣——叶》

铜版画

60cm×80cm

2017年

杨媛媛《已然远去的风景》

铜版画

60cm×100cm

2023年

三、构建平台与国际双向对话

青岛画院的版画创作始终遵循“立足本土、面向世界”的双向路径。艺术家们以刻刀为媒介,不仅深耕“山海文化”的在地性表达,也敏锐地回应全球化语境下的艺术思潮。他们的创作实践不仅超越了单纯技艺层面的革新,更通过系统性地构建展览平台、拓展国际对话网络,推动本土版画语言与国际艺术体系的深度互鉴,最终形成了具有文化主体性的“青岛模式”。

青岛画院自成立之初即积极参与中国版画生态建设。改革开放之后,随着艺术思潮的多元化发展,画院通过主办高规格学术活动,为中国版画的现代转型提供实践样本。1999年,在中国版画家协会的学术支持下,青岛画院联合青岛市美协策划了“中国优秀版画家作品展”。此次展览具有双重里程碑意义,一方面,展览聚焦1940年后出生的第二代版画家群体(以八九十年代的创作为核心),系统呈现他们在承继李桦、古元等第一代版画家的技法脉络基础上的时代突破;另一方面,首次面向中青年艺术家颁发“鲁迅版画奖”,张白波因其石膏拓彩版画的开拓性贡献获此殊荣,彰显青岛画院在版画领域做出的成绩。这一举措不仅填补了当时国内版画代际研究的空白,更通过奖项激励机制,为后续版画创作注入持续动能。

进入新世纪,青岛画院率先打破地域局限,构建国际对话平台。2000年,在中央美术学院、中国美术家协会等机构的协作下,由张白波作为学术主导,青岛画院与青岛市美协联合创办“青岛国际版画双年展”。该展览具有划时代意义,主要表现在:一、国际化程度较高,汇集全球40余个国家艺术家的前沿创作,涵盖木刻、铜版、丝网、石版等多元技法;二、展览模式有所创新,作为中国首个自主策划的国际性版画双年展,其“学术机构主导+跨地域策展”模式为后续同类展览(如观澜国际版画双年展)提供了范式;三、文化对话有深度,展览特设“东方语汇与现代性”单元,将张白波的《载月归》、陈国贵的“青岛系列”等作品置于国际语境中,凸显中国传统美学在当代版画转译中的独特价值。

此次双年展不仅推动了青岛成为国际版画网络的重要节点,更促使本土艺术家重新审视自身创作的文化坐标,催化了后续“在地性”与“全球性”融合的实验探索。2024年底,青岛画院和青岛市美协共同举办了“海纳百川:首届青岛版画新锐展”,标志其进入多维融合的新阶段。本次展览面向全国青年创作者开放投稿,最终从千余件作品中遴选出190件参展,涵盖传统院校与独立艺术群体;展品中数字版画占比达32%,创作者通过算法生成、虚拟现实分层印刷等技术,拓展版画的物质边界(如“数据潮汐”系列将青岛海浪波形转化为动态代码图像);37%的作品采用混合媒介,如李芳《夏有凉风之十二》将园林假山形态与3D打印浮雕结合,杨媛媛《即将远去的风景》在铜版基底叠加光敏树脂,构建时空叠印的视觉隐喻。展览印证了中国版画新生代“技术自觉”与“文化自觉”的双重觉醒,也为青岛画院储备了跨代际的青年创作力量。

李芳《夏有凉风之十二》

综合版画

53cm×110cm

2019年

李芳《夏有凉风之七》

综合版画

40cm×135cm

2017年

青岛画院一直高度重视交流平台的搭建,这一举措确保了艺术家们创作质量的提升,并获得了学界与专业机构的高度认可。青岛画院的版画创作在全国美展上表现优异,多人多次获高级别奖项。此外,陈国贵、张白波和杨越三人也在不同时期获得“鲁迅版画奖”。

另外,青岛画院的版画家们积极走出国门,曾多次组织到海外进行展览和交流。如陈国贵曾在巴西、美国、韩国等国家进行交流并举办个人作品展览,张白波曾经到日本、美国等地讲学,并举办个人版画作品展。青岛画院的国际交流并非简单地单向展示,而是致力于打造一个双向交流的互动空间。陈国贵在巴西展览期间,以《滨海回澜》中“渔网线性符号”与亚马逊河流域的编织艺术对话,触发“海洋文明符号比较研究”的学术议题;张白波在京都讲学时阐释《夜渔》的实物拓印工艺,引发日本学界对“物痕美学”(Object-Trace Aesthetics)的再讨论;杨越参与古巴展览的“漂浮”系列,以锈蚀铜版表现海洋废弃物的沧桑感,成为“环太平洋生态艺术运动”的典型案例。青岛画院版画的“山海基因”并非封闭的地域标签,而是通过国际对话不断重构开放性的文化符号系统。

结语

历经四十余载的艺术实践,青岛画院的版画创作已形成植根地域文化、融汇时代精神,勇于探索创新的鲜明风格体系。青岛画院的版画艺术家群体,不仅深刻地继承了中国版画的传统文脉,更在坚守本土文化基因的基础上,持续推动着版画语言、技法与观念的革新。从对传统线刻、地域符号的深耕与转化,到对石膏拓彩、综合版画、铜版技法的开拓性实验,乃至对当代生活议题与全球化语境的艺术回应,青岛画院的版画家们展现出一条清晰而富有活力的发展轨迹。同时,通过积极主办如“青岛国际版画双年展”“海纳百川:首届青岛版画新锐展”等具有开创性和影响力的展览活动,以及广泛的国际交流,画院有效促进了本土版画创作与国内外艺术潮流的对话与交融。其丰硕的创作成果,充分印证了其在当代中国版画发展格局中的重要地位。展望未来,青岛画院的版画创作将在深化传统研究、拓展媒介边界、强化时代关切以及提升国际表达等多个维度上持续探索,为中国当代版画艺术的发展贡献新的经验与智慧。

(文/郭强,来源:美术杂志社)

作者简介

郭强,1970年生于青岛

中国书法家协会考级中心考官

山东省书法家协会副主席

青岛市书法家协会主席

青岛画院院长

山东省政协委员

青岛市政协文化文史和学习委员会副主任

青岛市文联主席团委员

青岛市青联第十届副主席

青岛市拔尖人才

享受国务院政府特殊津贴专家

一级美术师